Marie Hélène Ndiaye, Dakar, Senegal

Marie Hélène Ndiaye erinnert sich noch sehr gut daran, wann und warum sie zur Aktivistin wurde. In der High School gab es zwei Kandidat*innen für den Vorsitz des Englischclubs, einen Jungen und ein Mädchen. «Ich habe für das Mädchen gestimmt, denn sie war besser als der Junge.» Viele Schüler*innen dachten das gleiche. Als sie gewann, protestierte einer der Jungen: «Eine Frau wird uns nicht anführen.» Daraufhin sagte ein Lehrer zur Gewinnerin: «Okay, kein Problem, lass ihn den Club anführen und du wirst die Vizepräsidentin.» Ndiaye beschloss, gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen. Einige Jahre später wurde sie nicht nur Präsidentin des Englischclubs ihrer High School, sondern gründete schließlich ihren eigenen Englischclub und setzte sich für Frauenrechte ein. Immer wieder wurde ihr gesagt, sie solle in die Politik gehen. «Aber ich war nicht interessiert.» Als sie erkannte, dass es auf kommunaler Ebene nur wenige Arbeitsplätze für Frauen gab, änderte sie ihre Meinung. «Die Frauen, die dort waren, arbeiten zum Großteil als Reinigungskräfte. Ich sagte mir, dass etwas passieren muss.» Im Jahr 2014, im Alter von 23 Jahren, wurde sie Gemeinderätin und setzte sich unter anderem dafür ein, dass Frauen bessere Positionen bekamen. Doch schließlich erlebte sie Diskriminierung innerhalb ihrer Partei, aufgrund ihres Geschlechts und ihres jungen Alters. «Ich habe die gleiche Ungerechtigkeit erlebt, gegen die ich schon in der Schule gekämpft habe.» Sie verließ die Partei und möchte ihre politische Karriere demnächst als unabhängige Kandidatin fortsetzen.

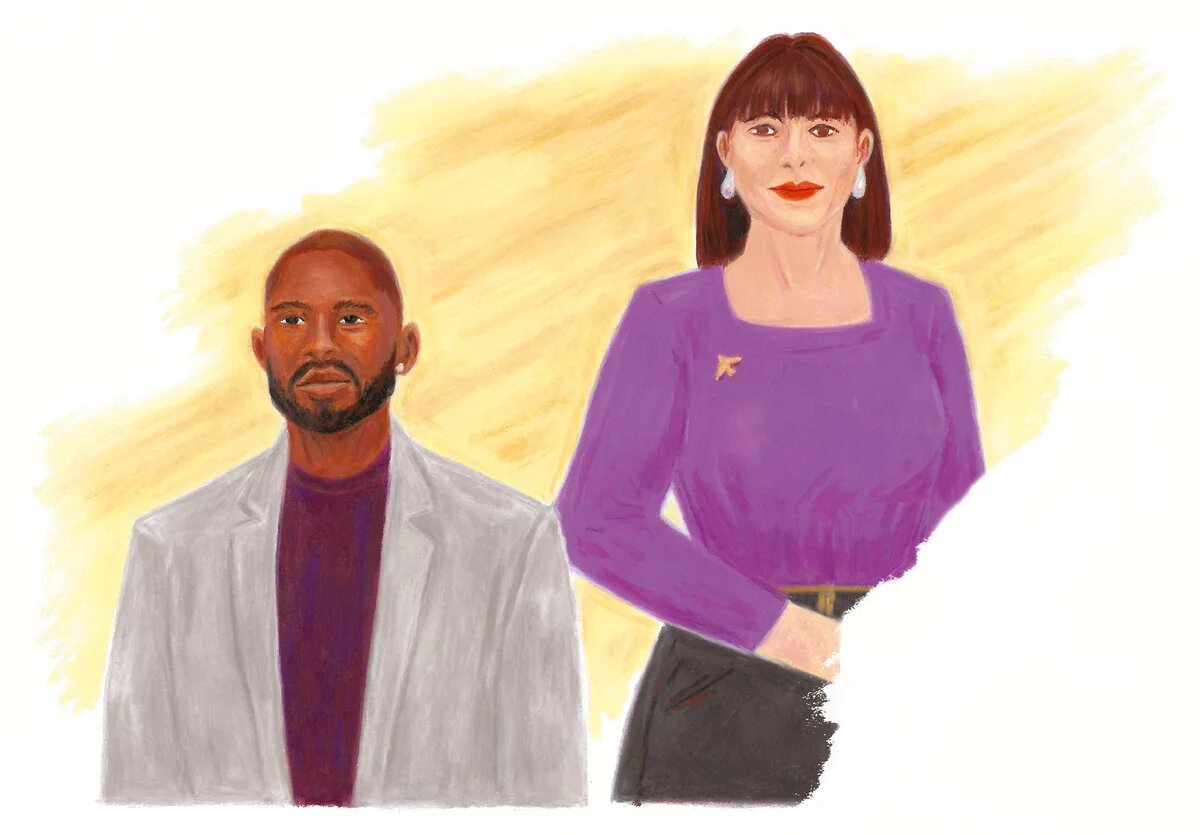

Daniel Langthasa, Haflong, Assam, Indien

Lange Zeit hätte Daniel Langthasa es nicht für möglich gehalten, dass er einmal Politiker würde. Davon abgehalten hat ihn unter anderem, dass man in der Politik «auf die eine oder andere Weise Kompromisse eingehen» müsse. «Ich habe die Freiheit genossen, die ich mit meiner Form des Aktivismus hatte.» Als Musikaktivist kritisierte Daniel Langthasa alias Mr. India auf sarkastische Weise Politik und Gesellschaft, insbesondere in seiner Heimat Nordostindien. Diese Region ist von indigenen Gruppen bevölkert und wird von sogenannten Autonomous Councils verwaltet. Im Jahr 2017 erhielten die Angestellten in Langthasas Heimatstadt Haflong 12 Monate lang keine Gehälter von der Regierung. Während sie protestierten, ging die Polizei mit Gewalt gegen die Demonstrant*innen vor und verhaftete einige Gewerkschaftsmitglieder. «Ein Jahr lang habe ich versucht, etwas zu bewirken, indem ich Proteste organisierte, sogar in der indischen Hauptstadt Delhi.» Als er nach Haflong zurückkam, blickte er zurück auf all das, was in den vergangenen 12 Monaten geschehen war. Und fasste einen Entschluss: «Wir versuchen, die Leute, die an der Macht sind, zu überzeugen. Es wäre besser, ein Beispiel zu sein und ein besserer Politiker zu werden.» Er trat dem Indian National Congress bei und wurde in den Autonomous Council gewählt. 2022, nach etwa vier Jahren, verließ Langthasa die Partei. Vielen in der Partei sei es hauptsächlich um ihre Karriere gegangen. Themen, die ihm wichtig waren, zum Beispiel Umweltschutz, seien vernachlässigt worden. «Ich kam aus einem aktivistischen Umfeld. Ich wollte eine richtige Veränderung, eine Veränderung in der Politik.» Kürzlich gründete Langthasa ein Komitee zum Schutz der Rechte der indigenen Gruppen Nordostindiens. Er ist außerdem am Aufbau einer neuen Regionalpartei beteiligt.

Barbara Lochbihler, Berlin, Deutschland

2006 hatte Deutschland die Ratspräsidentschaft bei der EU inne. Und Barbara Lochbihler musste als Amnesty-Vertreterin die Forderungen zu den Menschenrechten zusammenstellen und der deutschen Regierung nahebringen. «Das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich detailliert mit der Europäischen Union als einem Akteur für die Menschenrechte auseinandergesetzt habe.» Zu diesem Zeitpunkt war Barbara Lochbihler deutsche Generalsekretärin von Amnesty International. Das Thema Menschenrechte begleitete sie seit ihrem Studium in München. Damals hatte sie sich in einer autonomen Frauengruppe zum ersten Mal mit Frauenrechten in Deutschland und dem Globalen Süden beschäftigt. «Dann, mit 50, habe ich mir überlegt, ob und wie ich als Mandatsträgerin im Bereich der Menschenrechte etwas erreichen kann.» 2009 kandidierte Lochbihler auf Platz 5 der Grünen-Europaliste. Ihr Ziel war es nicht, in der Karriereleiter nach oben zu klettern. «Ich wollte eben umsteigen, nicht aufsteigen.» Im Europäischen Parlament leitete Lochbihler unter anderem den Menschenrechtsausschuss. 2019 kandidierte sie nicht mehr, engagiert sich aber weiterhin für Menschenrechte, unter anderem im UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen und der Internationalen Kommission gegen die Todesstrafe. Als Vizepräsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland bleibt sie der EU verbunden: «Immer da, wo ich auftrete, versuche ich, für die Europäische Union zu werben. Natürlich kritisch konstruktiv, aber auf jeden Fall aktiv gegen die erstarkenden Antidemokraten.»

Mbali Ntuli, Durban, KwaZulu-Natal, Südafrika

Mbali Ntuli wusste schon seit ihrem sechsten Lebensjahr, dass sie irgendetwas machen will, um die Gesellschaft voranzubringen. Viele ihrer Familienmitglieder waren in soziale Projekte involviert und sprachen oft über Politik. Während ihres Studiums engagierte sie sich in der südafrikanischen Partei Democratic Alliance. Nach ihrem Abschluss begann sie ihre politische Laufbahn als Stadträtin und später Mitglied des Provinzparlaments von KwaZulu-Natal. Im Laufe ihrer Karriere erlebte sie ihre Partei jedoch als ein toxisches Umfeld. Die Leitung der Partei habe etwa Disziplinarverfahren missbraucht, um Mitarbeiter*innen zu kontrollieren. Außerdem hatte Ntuli große Konflikte mit einer Vorsitzenden, die teils öffentlich ausgetragen wurden. «Ich hatte den Eindruck, dass vieles, was ich da erlebt habe, gegen die Prinzipien der Partei verstieß.» Im Jahr 2020 kandidierte Ntuli für den Posten der Bundesvorsitzenden, in der Hoffnung, die Partei verändern zu können. Sie verlor die Wahl, arbeitete jedoch weiter in der Legislative ihrer Provinz KwaZulu-Natal. Sie erinnert sich noch, wie sie eines Abends eine Rede für den nächsten Tag schrieb. «Und während ich schrieb, dachte ich, dass ich eigentlich lieber alles andere machen würde als das hier; dass ich eigentlich sogar lieber sterben würde. Dieser Gedanke hat mich erschüttert, denn ich würde mir niemals das Leben nehmen, wegen meiner Tochter.» Ntuli suchte sich professionelle Hilfe und verließ die Partei. «Es war sehr erleichternd, nicht mehr Teil des Bullshits zu sein. Trotzdem vermisse ich die Politik immer noch sehr. Aber ich kann meine Fähigkeiten, die ich in der Zeit erworben habe, in meiner derzeitigen Arbeit sehr gut gebrauchen.» Momentan arbeitet Ntuli als Geschäftsführerin von Groundwork Collective, einer Gruppe, die sie gegründet hat, um politische Bildung und soziales Unternehmer*innentum zu fördern.

Mayor Kobi, South Fulton, Georgia, USA

Eines Tages, als er noch ein kleiner Junge war, zog Kobi sich an, um zur Schule zu gehen. Doch seine Mutter sagte ihm, es sei ein Feiertag. Er wusste nicht, wovon sie sprach. Seine Schule beging an diesem Tag keinen Feiertag. «Sie sagte: ‹Es ist Martin Luther King Day.› Ich fragte: ‹Wer ist Martin Luther King?› Und sie: ‹Bringen sie dir nicht bei, wer das ist?› Sie war so wütend.» An diesem Tag erfuhr Kobi zum ersten Mal von der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Von diesem Zeitpunkt an engagierte er sich, zuletzt in der Atlanta-Gruppe von Black Lives Matters. Als er 2017 in die Politik wechselte, war nicht jeder in der Bewegung überzeugt. «Einige sagten: ‹Ich weiß nicht, ob wir wirklich an das politische System glauben.› Ich sagte ihnen: ‹Ich protestiere seit zwei Jahren mit euch. Jedes Mal protestieren wir gegen einen gewählten Beamten. Lasst uns doch einfach deren Plätze einnehmen.›» Im Jahr 2022 wurde Kobi Bürgermeister von South Fulton, Georgia, einer Stadt mit überwiegend Schwarzen Einwohner*innen. Laut Kobi könnte South Fulton als Vorbild für einen politischen Wandel dienen. «Wenn es einen Ort in Amerika gibt, an dem wir wirklich systematisch damit beginnen könnten, das umzusetzen, was wir uns in der Black-Lives-Bewegung erträumt haben, dann ist es dieser Ort. Bei progressiven Ideen sagen die Leute oft: Oh, das ist nett, aber es wird nie funktionieren. Auf lokaler Ebene, wo nicht so viel auf dem Spiel steht, kann man zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Und von dort aus aufbauen.»

Mila Carovska, Skopje, Nordmazedonien

«Wenn du protestieren gehst, dann werden dir alle Türen verschlossen sein», warnte man Mila Carovska. Um für eine bessere Gesundheitsversorgung und Sozialpolitik zu sorgen, hatte Carovska als Teil der NGO Health Education and Research Association (HERA) eng mit der mazedonischen Regierung zusammengearbeitet. Doch als 2013 die Regierung das Recht auf Abtreibung einschränkte, beschloss sie, für ihre und die reproduktiven Rechte anderer Frauen auf die Straße zu gehen. Das Engagement von Carovska erregte die Aufmerksamkeit der Oppositionspartei, der Sozialdemokratischen Union Mazedoniens. Zunächst leitete sie deren Kommission für Sozialpolitik. Nach den Wahlen im Jahr 2016 wurde sie Ministerin für Arbeit und Sozialpolitik. Carovska hatte für diesen Posten gekämpft: «Wenn du den Stift in der Hand hast, kannst du entscheiden und die richtigen Dinge unterschreiben.» Zunächst erlebte sie die Arbeit als erfolgreich. Zusammen mit dem Finanzminister hatte sie sich vor der Wahl auf sozialpolitische Reformen geeinigt, von denen sie einen großen Teil gemeinsam umsetzen konnten. Doch 2019 gab es Veränderungen in der Partei, unter anderem einen neuen Finanzminister. Für Carovska schienen nicht mehr die Menschen, sondern Unternehmen im Mittelpunkt zu stehen. «Aber ich habe immer noch für dieselbe Sache gekämpft.» Sie verfolgte ihre politische Karriere weiter als Vizepremierministerin einer Übergangsregierung und danach als Bildungsministerin. In dieser Position versuchte sie unter anderem die sexuelle Aufklärung in Schulen zu verbessern. Carovska wurde zur Zielscheibe von Konservativen, die falsche Aussagen darüber verbreiteten. Im Jahr 2021 trat Carovska schließlich zurück. Trotz der Schwierigkeiten während ihrer politischen Laufbahn ist sie dankbar für die Erfahrungen, die sie gemacht hat. Sie helfen ihr in ihrer jetzigen Position als Direktorin von HERA, der NGO, für die sie vor ihrer politischen Karriere gearbeitet hatte. «Alle Informationen über das System und die Abläufe in der Politik sind von unschätzbarem Wert. Es gibt keinen anderen Ort, wo man das alles lernen kann. Jetzt ist alles viel einfacher für mich.»

Christina Focken ist freie Journalistin und lebt in Berlin. Dort studierte sie Gender Studies und Regionalstudien Asien/Afrika. Ihr Masterstudium der Global Studies führte sie außerdem nach Bangkok und Buenos Aires.

Illustrationen: Marie Guillard