Ökonomisch gesehen macht Atomkraft keinen Sinn. Sie ist auch keine sichere Energieform für eine CO2-neutrale Gesellschaft, ganz im Gegenteil: zu den Unfallrisiken im laufenden Betrieb kommen die ungelösten Probleme des Atommülls und das Risiko atomarer Proliferation. Weshalb werden dennoch neue Reaktoren gebaut? Wieso hält die Europäische Kommission an der Kernspaltung fest? Und was ist dran an dem Mythos einer Renaissance der Atomenergie? Antworten auf diese Fragen gab es bei der Vorstellung des World Nuclear Industry Status Report.

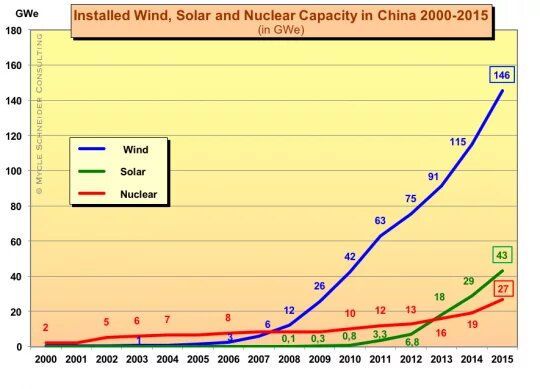

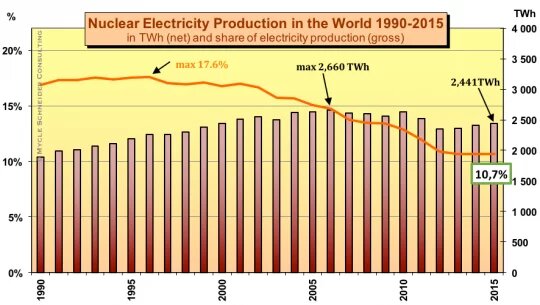

Zehn Kernreaktoren wurden 2015 in Betrieb genommen, acht davon in China, jeweils einer in den USA und in Südkorea. Mit dem Bau von insgesamt acht Reaktoren wurde in 2015 begonnen, sechs davon in China. Die nukleare Stromproduktion ist 2015 leicht angestiegen, um 1,3 Prozent, einzig weil das Reich der Mitte um 31 Prozent zugelegt hat. Mycle Schneider, Hauptautor des World Nuclear Industry Status Report (WNISR 2016) resümierte den globalen Trend: „In gewisser Weise heißt es China und der Rest der Welt.“

Bemerkenswert ist indessen: Auch die aufstrebende Atommacht China investiert fünf Mal mehr Geld in saubere Energie als in Atomkapazitäten (100 Milliarden vs. 18 Milliarden US-Dollar). Windkraft und Solarenergie wachsen erheblich schneller als die nukleare Stromerzeugung.

The „Hinkley Point-less“ Project

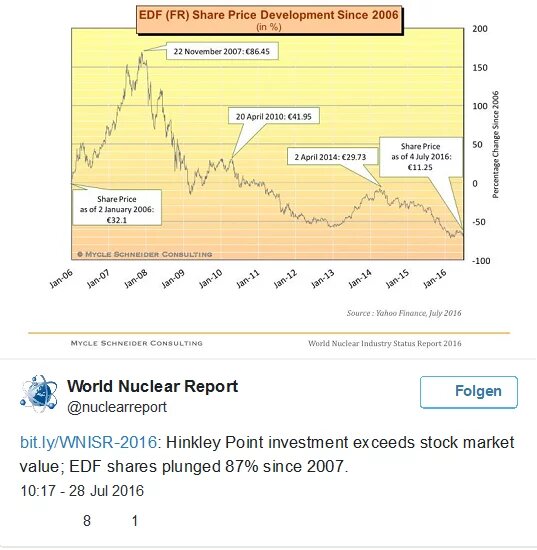

Folgt man Mycle Schneider sind die Gründe für „Atomkraft? Ja bitte!“ von Land zu Land unterschiedlich. Eine gemeinsame Komponente sei der militärisch-politische Komplex hinter der zivilen Nutzung der Atomkraft. Die Fortschreibung der nuklear-militärischen Option könne auch zu der Entscheidung über den geplanten Neubau von zwei Meilern in Hinkley Point, England, beigetragen haben. Verschwörungstheorie? Ralf Fücks, Vorstand der Böll-Stiftung, verwies darauf, dass die „großen Vier“ der Atomenergie – USA, Russland, Frankreich, China – allesamt auch militärische Atommächte sind. Mycle Schneider und Christian von Hirschhausen (TU Berlin) bezogen sich auf eine Studie der Universität Sussex mit dem vielsagenden Titel Understanding the intensity of UK policy commitments to nuclear power: the role of perceived imperatives to maintain military nuclear submarine capabilities. Der Neubau in Hinkley Point sei ökonomisch und energiepolitisch irrational. Das Projekt diene dem Atom-U-Boot-Programm des Vereinten Königreiches. Hinzu komme das politisch verwertbare Argument der Schaffung von Arbeitsplätzen.

Hinkley Point C wird von einem Konsortium aus britischer Regierung, der staatlich dominierten Électricité de France SA (EDF) aus Frankreich und dem chinesischem Staatsunternehmen General Nuclear Power Corporation (CGN) geplant. EDF ist wirtschaftlich angeschlagen, soll aber rund 2/3 der Investitionssumme aufbringen.

Atomenergie spaltet die Gesellschaft

Fakt ist, dass die Atomenergie in den 1940er Jahren zunächst als „Tochter von Wissenschaft und Kriegsführung“ entstand. Die zivile Nutzung begann später, in den 1960er Jahren (1). Christian Meyer zu Schwabedissen, der jahrelang die politischen Kontakte von Siemens-KWU und Areva pflegte, sagte während des Podiumsgespräches dass von der zivilen Nutzung nicht automatisch auf eine militärische Ambition geschlossen werden könne. Gegen diese These spräche schon, dass zwischen Stromerzeugung und Bombenbau ingenieurwissenschaftliche Welten lägen.

In der Bundesrepublik Deutschland sei Kernspaltung die Alternative zu Kohle gewesen. Die Steinkohleförderung war teuer, der Bergbau ein dreckiges und riskantes Geschäft. Die Bevölkerung hatte genug vom Rußhusten. Viele Kumpel verloren durch Unfälle unter Tage ihr Leben. Kernkraft habe Deutschland als Hoch-Technologie-Standort nach vorne gebracht. Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen/EFA im Europäischen Parlament, erinnerte die Geschichte anders: Der gesellschaftliche Protest gegen die Atomkraft habe früh und heftig eingesetzt. Zudem habe die Europäische Gemeinschaft trotz Atomkraft auch immer Ausbauziele für die Kohle gehabt.

Die Europäische Union fußt auf Kohle und Atom

Neben Kohle in Gestalt der Montanunion ist die Europäische Union auf Atomkraft gegründet, in Gestalt der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom). Der Euratom-Vertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten unter anderem auf die Förderung der Forschung von Kernspaltung. „Euratom ist mehr als ein Gespenst aus der Vergangenheit“, sagte Rebecca Harms. Das Forschungsprogramm wird weiterhin mit Milliarden subventioniert. Brisant: Es ist völkerrechtlich umstritten, ob ein Mitgliedsstaat aus Euratom aussteigen und dennoch ein Mitglied der Europäischen Union bleiben kann.

Klimaschutz ohne Atom ist möglich

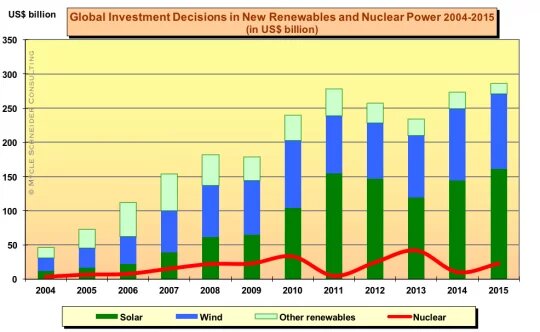

Harms spricht von „einer unheiligen Allianz“ von Atombefürwortern und Klimaschützern in der Europäischen Kommission. Die institutionelle Verankerung der Atomenergie in Gestalt von Euratom, die starke Atomlobby und die Berufung auf Klimaschutz erklärten, weshalb die EU-Kommission auch für die Zukunft auf Kernkraft setzt. Laut EU-Referenzszenario sollen bis 2050 Atomkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 50 Gigawatt neu gebaut werden (das entspricht etwa 50 neuen Atommeilern). Über Laufzeitverlängerung kämen weitere 86 Gigawatt hinzu,- „entgegen jeglicher wirtschaftlicher Logik“- wie Claudia Kemfert, Energieökonomin am DIW Berlin betonte. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hatte bereits 2011 ein Szenario vorgestellt, wonach in Europa auf neue Kohle- und bestehende Atomkraftwerke verzichtet werden könne. Es sei möglich, die komplette Stromversorgung aus sauberen Quellen, vor allem Sonne und Wind, zu beziehen. Das folgende Schaubild zeigt eindrücklich, wie sehr sich die globale Investitionsdynamik zugunsten der Erneuerbaren gedreht hat. Kernenergie ist nur noch eine Restgröße.

Die Atomindustrie ist gestresst und gespalten

„Trotz alledem: Das Zeitalter der Atomenergie geht zu Ende, die Epoche der erneuerbaren Energien hat begonnen“, sagte Ralf Fücks in seinem Schlusswort. Trotz des nuklear-militärischem Komplexes sind die Aussichten der Kernindustrie alles andere als strahlend. Der World Nuclear Industry Status Report mahnt in diesem Zusammenhang: Eine Kernindustrie unter Stress ist nicht nur für die dort Beschäftigten unangenehm. Weil insbesondere in Europa kaum neue Atommeiler gebaut werden, versuchen die Betreiber, die Laufzeiten bestehender Anlagen immer weiter zu verlängern und zugleich die Kosten für Wartung und Instandhaltung zu senken. Atomkraftwerke, die ökonomische Verluste einfahren, werden zum wachsenden Sicherheitsrisiko.

Der World Nuclear Industry Status Report ist 2016 zum 11. Mal erschienen. Die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt die Publikation.

[1] Zitiert nach DIW Wochenbericht: Atomkraft in Europa, 44/2016, S. 1047, https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.546294.de/16-44…