Hier finden Sie länger zurückliegende Projekte, die wir gefördert haben.

In den vergangenen Jahren haben die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung zahlreiche Menschenrechtsaktivist/innen, Künstler/innen und Kunstprojekte unterstützt. Der Freundeskreis kann unbürokratisch und schnell Projekte fördern, die nicht aus den öffentlichen Mitteln der Stiftung finanziert werden dürfen.

#diversityEUnited: young minority voices in political decision and social change making

Europäischer Minderheitenschutz und Antidiskriminierungsgesetz – was heißt das für mich als Angehörige*r einer Minderheit oder marginalisierten Gruppe? Was bedeutet das etwa für ethnische Armenier*innen in Georgien, für die LGBTIQ-Community in der Ukraine oder für Sorb*innen in Deutschland? Wie können Minderheiten und marginalisierte Gruppen für ihre Rechte und Forderungen eintreten? Wie setze ich ein eigenes Projekt um und mache mich für meine und die Rechte anderer stark? Bei #diversityEUnited geht es um all diese Fragen – vor allem aber darum, Angehörige von unterschiedlichen Minderheiten miteinander in Austausch zu bringen und zu empowern. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen Bridge of Friendship Kartlosi (Georgien) und Ideas for Change (Ukraine) organisieren wir von Polis180 e.V. online ein trinationales Jugendaustauschprojekt zu Minderheitenrechten und Jugendpartizipation. Wir wollen den Dialog zwischen verschiedenen Minderheiten und marginalisierten Gruppen in Europa fördern, junge Menschen (ca. 17-30) befähigen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und sie bei der Umsetzung innovativer Projekte zu diesen Themen unterstützen. In einer Reihe von Online-Workshops werden junge Menschen aus Deutschland, Georgien und der Ukraine, die sich als Teil einer Minderheit oder marginalisierten Gruppe identifizieren, über ihre Rechte lernen, über gemeinsame Chancen und Herausforderungen diskutieren, sich genauer mit dem lokalen Kontext von Minderheitenrechten und Jugendpartizipation beschäftigen, Methoden der Projektplanung kennenlernen und schließlich in Kleingruppen ihre eigenen Projekte umsetzen. Die besten Projektideen werden mit Hilfe von kleinen Projektgrants in ihrer Umsetzung unterstützt und schließlich auf öffentlichen Abschlussveranstaltungen in Berlin, Kiew und Gori (Mitte Dezember) vorgestellt. Weitere Infos und Updates zum Projekt finden Sie hier: http://polis180.org/diversityEUnited/. Gefördert durch die Freundinnen und Freunde der Heinrich Böll Stiftung & im Rahmen des Förderprogramms MEET UP! Youth for Partnership von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und vom Auswärtigen Amt.

Filmprojekt World Heritage

Ein Vergleich oder: das Schloss und seine Festung (AT)

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der deutschen kolonialen Vergangenheit fängt hierzulande gerade erst an. Ausgerechnet der Wiederaufbau des Hohenzollern-Schlosses in Berlins Mitte befeuerte eine längst überfällige Diskussion um den deutschen Kolonialismus, die hiesigen ethnologischen und medizinhistorischen Sammlungen sowie die damit verbundenen Fragen nach Raubkunst und Restitution. Noch immer weitgehend unbekannt hingegen ist die aktive Teilnahme Brandenburg-Preußens am transatlantischen Sklavenhandel bereits 200 Jahre vor der kolonialen Expansion Deutschlands Ende des 19. Jahrhunderts. Über die Festung Groß Friedrichsburg im heutigen Ghana verschleppten die Hohenzoller gut 30 000 Menschen in die Karibik. Diese aktive Beteiligung an einem der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte bleibt häufig übersehen und gerne verschwiegen. Das Filmprojekt nähert sich diesem Kapitel der afrikanisch-deutschen Geschichte an und möchte anhand zweier Baudenkmäler des Weltkulturerbes Zusammenhänge herstellen. Sowohl die Festung Groß Friedrichsburg in Ghana als auch das Berliner Schloss Charlottenburg finden sich auf der UNSESO-Liste für Weltkulturerbes. Zwei Gebäude auf zwei Kontinenten, fast zeitgleich erbaut, von den selben Bauherren. Eine Verbindung, die sich jedoch den wenigsten Besucher*innen des Berliner Schlosses aufdrängt, da sich dort keine Hinweise auf eine Beteiligung der Hohenzollern am transatlantischen Sklavenhandel finden. Diese Leerstelle möchte ich mit meinem Filmprojekt füllen und einen Zusammenhang zwischen den zeitgleich errichteten Baudenkmälern in Berlin und Princes Town, Ghana und ihrer Geschichte herstellen. Einer verwobenen Geschichte, die bis heute in verschiedene gesellschaftliche Bereiche fortwirkt und beispielsweise Fragen der globalen Wirtschaft und internationalen Migration sowie von Teilhabe und Rassismus berührt.

Ein Film von Moritz Siebert, gefördert von den Freundinnen und Freunden der Heinrich-Böll-Stiftung.

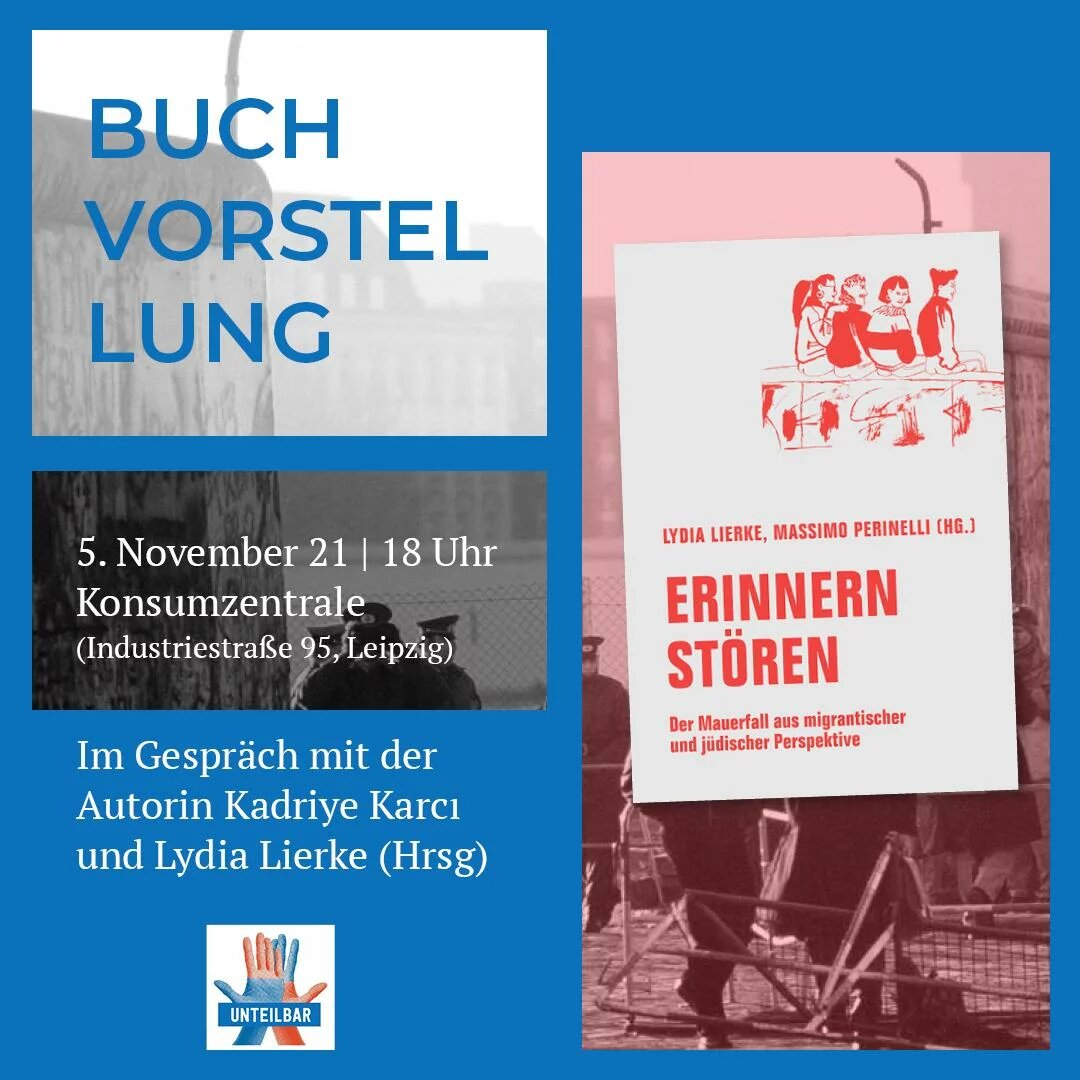

Netzwerktreffen Solidarischer Osten

Wie geht es weiter mit der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit in Ostdeutschland am Ende des „Superwahljahrs“? Im Kontext des Netzwerks Solidarischer Osten im Bündnis #unteilbar haben wir uns zuletzt in regionalen Bündnissen zusammengeschlossen und damit progressiven Gegenkräften zum Rechtsruck der letzten Jahre Sichtbarkeit verliehen: 2019 in Sachsen, 2020 Thüringen, 2021 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern nicht Sachsen und Leipzig nicht Plauen ist, teilen wir viele Ausgangsbedingungen unserer zivilgesellschaftlichen Arbeit. Deswegen wollen wir zusammenkommen, um unsere Erfahrungen des letzten Jahres auszutauschen und überlegen, wie die Zusammenarbeit im Solidarischen Osten den größten Mehrwert für alle Beteiligten schaffen kann.

In diesem Jahr haben wir uns für einen gesellschaftlichen Wandel stark gemacht: Soziale Gerechtigkeit, Antirassismus und Klimagerechtigkeit. Doch wie können wir auch außerhalb von Wahlkampfperioden gemeinsam aktiv und wirksam werden? Unsere Bündnisse waren an vielen Stellen nicht so vielfältig wie die Gesellschaft um uns herum. Wie können wir zu der postmigrantischen Allianz, geprägt von Vielfalt und Augenhöhe werden, die wir sein müssten? Viele unserer Aktionen haben sich auf die Haupt- und Großstädte im Osten konzentriert, wo wir gemeinsam sichtbar werden konnten. Doch wie kann ein Netzwerk aussehen, das auch die Akteurinnen im ländlichen Raum kontinuierlich unterstützt?

Über diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam mit euch bei unserem Netzwerktreffen ins Gespräch kommen und Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit als Solidarischer Osten diskutieren. Dazu möchten wir euch als zivilgesellschaftlich Engagierte einladen - als bisher schon im Solidarischen Osten Aktive oder als Interessierte am Mitwirken in unserem Netzwerk.

Veranstaltungsort: Leipzig

Termine: 05. & 06. November 2021

Veranstalter*innen: Aktive des Netzwerks Solidarischer Osten & #unteilbar, Konzeptwerk Neue Ökonomie, riesa efau Kultur Forum Dresden

Die Veranstaltung wird gefördert durch: Freundinnen+Freunde der Heinrich Böll Stiftung, RLS, GLS Bank, riesa efau ist anerkannter Träger der politischen Bildung der bpb

Dokumentarfilm SUPERBOHATERKI*Superheldinnen

"SUPERBOHATERKI*Superheldinnen - Feministische Zukunft Polens" folgt Akten des Widerstands und neuen Selbstenwürfen von Frausein unter einer rechtsnationalisitischen Regierung in Polen.

Der Dokumentarfilm verleiht feministischen Visionen im heutigen Polen eine Stimme. Aus der Perspektive einer jungen Migrantin erzählt der Film von mutigen Menschen, die in Zeiten von bedrohlichem Rechtsruck ihre Stimme erheben. Wie verändert sich ein Land, das immer weiter nach rechts rückt? Was bedeutet es Frau zu sein im heutigen Polen?

Die Freundinnen und Freunde unterstützen den Film durch die Übernahme der Kosten für die Drehbuchentwicklung.

Affenherz

Affenherz ist eine Straßenperformance über das Reden und Schweigen vom Belka und Strelka Kollektiv aus Kassel. Mit Bewegung, Bodypercussion und Schauspiel prangert das Kollektiv mangelnde Zivilcourage und Nächstenliebe an.

Schleichend etablierten sich rassistische und diskriminierende Äußerungen auf den Straßen, im Internet und in der Politik – „das wird man ja wohl noch sagen dürfen“. Zusammen mit dieser Entwicklung ist die Frage entstanden, wie wir darauf reagieren sollen? Wegsehen, Weghören, Ausblenden? Das Gegenüber mit der Ungerechtigkeit konfrontieren und ein Zeichen setzen? Den Ausruf „du bist nicht allein“ verdeutlichen. Pfandfragen!!

Wir diskriminieren die Diskriminierenden, erinnern an den Mut, der in uns inne wohnt, wenden uns an die Passanten auf der Straße und fragen: mehr Affe oder mehr Herz?

Die Leidenschaft zum Straßentheater entstand im Jahr 2019, als das Kollektiv beim Internationalen Street Art Festival für Tanz und Theater in Marrakesch, Marokko gastierte. Organisiert und veranstaltet wird das Festival von Massar Association. Seitdem bestehen Freundschaften und ein künstlerischer Austausch zwischen den marokkanischen SchauspielerInnen und dem Kasseler Kollektiv.

Im Herbst 2020 ist das Belka und Strelka Kollektiv erneut zum Street Art Festival eingelanden worden. Auf dem Programm steht Affenherz.

Dramaturgie / Konzept: Sofia Sheykler

Darstellerinnen: Isabelle Schulze, Sofia Sheynkler, Svetlana Smertin

The Battle (Arbeitstitel)

Kurzer Dokumentarfilm (Österreich/ Senegal), 40-50min, HD, Farbe.

Zwei junge Frauen - zwei Stories. Eine Rapperin in Dakar und eine Wrestlerin im südlichen Senegal. Ihnen beiden gemeinsam – das battle um Sieg und Anerkennung in männerdominierten Sphären und einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft. Ein Kampf mit Worten und visionären lyrics für eine bessere Gesellschaft, und ein Kampf mit hartem Körpertraining und Strategie für den Sieg in der Arena.

Der Film will einen Beitrag leisten, stereotype Sichtweisen über den Kontinent Afrika und seiner Bewohner_innen zu dekonstruieren und eine moderne, positive und zukunftsweisende Geschichte von female self empowerment erzählen. Besonders einem jungen Publikum soll The Battle ein neues und positives Bewusstsein für marginalisierte Länder vermitteln und Interesse und Neugierde wecken. Mit positiven Bildern der jungen Generation in einem afrikanischen Land will The Battle zum Abbau von Vorurteilen beitragen und einen anderen, modernen Blick forcieren.

The Battle entsteht unter der Regie von Sandra Krampelhuber in enger Zusammenarbeit mit einem senegalesischen Filmteam, unterstützt von den Freundinnen und Freunden der Heinrich-Böll-Stiftung.

Drehort: Senegal (Dakar und Casamance)

Geplante Fertigstellung: Dezember 2019

Sandra Krampelhuber (Produktion & Regie):

in Linz, Österreich geboren. Sie ist ausgebildete Sozial- und Kulturanthropologin mit Abschluss 2002 an der Universität Wien. Sie ist seit vielen Jahren in diversen Bereichen im Kunst- und Kulturbetrieb und der Filmproduktion tätig.

Filmografie

- QUEENS OF SOUND – A Herstory of Reggae & Dancehall (Regie: Sandra Krampelhuber, 2006, AT/ Jamaika, 74min.)

- 100% DAKAR – more than art (Regie: Sandra Krampelhuber, 2014, AT/ Senegal, 62min.)

- ACCRA POWER (Regie: Sandra Krampelhuber & Andrea Verena Strasser, 2016, AT/ Ghana, 49min.)

… von verlorenen Illusionen

Eine Lesereihe in Gedenken an Brigitte Reimann

…von verlorenen Illusionen ist der Titel einer Lesereihe in Gedenken an die 1973 verstorbene DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann. Anlässlich des Jubiläums ihres Geburts- und Todesjahres bereist die junge Schauspielerin Elisa Ueberschär 2018/19 verschiedene Gemeinden in Ostdeutschland, die wesentliche Stationen im Leben der Autorin bildeten.

Was ist vom Traum von einer kommunistischen Zukunft zurückgeblieben? Welche Spuren einer „DDR-Mentalität“ trägt die Wendegeneration auch noch heute in sich? Wie und in welcher Weise wird über ein Leben in der DDR noch gesprochen? Die Lesung stellt Reimanns unvollendet gebliebenen Roman Franziska Linkerhand persönlichen Texten Ueberschärs gegenüber, um eine Brücke von den 1960ern ins Heute zu schlagen und um als Anreiz der Besucher*innen zu dienen, über die eigene DDR-Biographie ins Gespräch zu kommen.

Manchmal geht sogar mir der Treibstoff aus

und ich möchte aufhören mich andauernd zu streiten

mit Leuten, die ja doch nie Fehler machen, nie sich irren

und dich behandeln wie Hohepriester einen Laienbruder.

Sie sagen „Perspektive“ und ich sage „Heute“.

Naja, wir haben so unsere Verständnisschwierigkeiten.

Brigitte Reimann an Annemarie Auer, Brief vom 26.11.1963

Ein Leseabend auf dem Grat zwischen Historienarbeit und Zukunftsforschung! Unterstützt von den Freundinnen und Freunden der Heinrich-Böll-Stiftung.

Weitere Informationen: https://von-verlorenen-illusionen.jimdosite.com

Die rechte Wende

Betrachtet man die derzeitige mediale Lage in Deutschland wird eines evident: kollektive Wahrheiten existieren nicht mehr. Stattdessen wird nur noch an das geglaubt, was das eigene Gefühl für richtig hält. Die Aufklärung als der Versuch, kritisches Denken und die Ehrfurcht vor empirischen Fakten als erhaben über gängige menschliche Werte wie Meinungen, Vorurteile, Gefühle, Dogmen, Aberglauben und Traditionen zu stellen, wurde als weiterer Glaube, als Glaube an die Vernunft, entlarvt. Gerade die etablierten Medien, als inoffizielle vierte Säule der Gesellschaft, werden durch die „alternativen Medien“ attackiert. Social media erhebt potentiell jede*r User*in zu eine*r potentiellen Nachrichteninterpret*in und folglich zu eine*r Expert*in.

Dieses Phänomen, welches wir als „Medialen Atheismus“ bezeichnen bringt verheerende Folgen mit sich: die „objektive“ Wahrheit einer Gesellschaft schwindet, der Staat wird zu einem weiteren Phantasma, welches es zu prüfen gilt.

Angela Merkel will die Deutschen auslöschen, in dem sie eine „Umvolkung“ initiiert hat, die Bundesrepublik ist eine GmbH und alle Bürger*innen ihre Angestellten und der Klimawandel findet de facto nicht statt. Zerstörerische Verschwörungstheorien wie die einer „Zionistischen Weltverschwörung“ bis zur faktischen Leugnung des Holocausts wirken mittlerweile bis in die Mitte der Bevölkerung ein. Die Folgen dieser Polarisierungen und gesellschaftliche Spaltungen sind: Populismus, fiktive Postwahrheiten, Rassismen und Extremismen.

Unser Künstler*Innenkollektiv „Die Rechte Wende“ verhandelt das Phänomen des „Medialen Atheismus“ vor dem Hintergrund der Kommunal- und Landtagswahlen 2019 in Sachsen und Thüringen. Sachsen steht im Jahr 2019 ein polarisierender, populistischer Wahlkampf bevor, der medial deutschlandweit, vor allem mit großer Besorgnis im Bezug auf die „AFD“ verfolgt wird. Wie die Wahlen in Bayern und Hessen gezeigt haben, werden die Wahlkämpfe zunehmend digital in den „alternativen Medien“ (social media) ausgefochten. Gerade in diesem intransparenten Raum, braucht es aufklärende Instanzen, welche die Sprache der neuen Medien verstehen und wissen, wie diese effektreich ausgehebelt werden kann. Es ist dabei unabdingbar, in den Raum der oftmals als „abgehangen“ deklarierten Gruppen einzudringen, um sich zunehmender Extremisierung entgegenzustellen.

Wir sehen unsere Aufgabe künstlerischen Schaffens in der Reflexion politischer und gesellschaftlicher Prozesse. Mittels Kunstsatire wollen wir zur Schärfung eines medienkritischen, aufgeklärtem Bewusstseins beitragen und folglich demokratische Prozesse in Gesellschaft, Kultur und Politik stärken- ganz im Sinne einer neuen Aufklärung.

Unsere künstlerischsatirischen Arbeiten umfassen einen eigenen Nachrichtensender, welcher Tages- und Wochenthemen der etablierten Medien und deren Interpretationen in den alternativen Medien (bspw. social media) behandelt. Der zweite Eckpfeiler bildet eine satirische Programmschrift, die sich dezidiert den Themen Extremismus und Rassismus in den Schriften des „Verlag Antaios“ widmet. Lesungen, Buchbesprechungen und aktivistische Interventionen und Performances werden das Wahljahr in Sachsen und Thüringen ganzjährig begleiten.

Leise nach Jerusalem

Am 31.05., 01.06., 02.06. und 04.06.2018 spielte die Gruppe um den Schauspieler, Regisseur und Musiker Mex Schlüpfer in der Berliner Zionskirche das Stück „Leise nach Jerusalem“, in dem es um den revolutionsreligiösen Putsch der Wiedertäufer gegen ein unmenschliches Feudalsystem 1534 in Münster geht. An dem Stoff der einjährigen Belagerung der Stadt Münster durch die Wiedertäufer sowie ihrer praktischen Politik versuchten sich keine Geringeren als Gerhart Hauptmann, Carl Zuckmayer und Friedrich Dürrenmatt. Letzterer hat sein Stück vollendet. Mex Schlüpfer ebenso. In einer guten Durchmischung von kurzen prägnanten Szenen, kleinen Videos, die extra gedreht wurden und selbst komponierten Songs gelang es, eine gewinnbringende Aufarbeitung der Historie, eine Einordnung eines humanistischen Ansatzes, der im Schrecken und Tod endete, für den Zuschauer als auch für die Kirchengeschichte herzustellen. Das Interesse der Zuschauer war gut, neben der Aufführung beeindruckte besonders der Spielort.

Die Freundinnen und Freunde unterstützten das Projekt mit Gage und Etat von Bühne und Kostüm.

Libertàqua - the value of water around the world

Libertàqua stellt sich der Frage, welche Auswirkungen Wasserknappheit und Wasserverschmutzung auf das Leben verschiedener Menschen aller Welt haben, denn Wasser ist Leben!

Wir, die Initiatorinnen von Libertàqua, Elena, Nina und Emma, sind gerade mit der Schule fertig und werden eine weite Reise unternehmen - von Deutschland mit dem Zug über Osteuropa und Russland nach Südostasien. Unterwegs erleben wir den Einfluss von Wasser auf den Lebensalltag der uns begegnenden Menschen hautnah. Wir besuchen Menschen wasserreicher Länder bis hin zu Menschen, die akut von Wassermangel betroffen sind. Unsere Erlebnisse möchten wir durch eine multimediale Dokumentation auf einem Blog und Sozialen Medien festhalten - in Form von Fotos, Videos, Artikeln und Interviews.

Eine Schule aus Niedersachsen begleitet Libertàqua. Die Schüler*innen setzen sich intensiv mit der Thematik auseinander und stehen in regem Austausch mit uns. Es wird ihnen ein offener Rahmen geboten, in dem sie sich austauschen, gegenseitig motivieren und gemeinsam eigene Projektideen entwickeln können. Dadurch wird eine Problematik greifbar, zu der junge Menschen in Europa nur schwer einen Zugang finden. Aufgrund ihrer privilegierten Stellung sind die Folgen eines global fehlschlagenden Wassermanagements für sie bislang nicht spürbar und werden es niemals in dem Ausmaß sein, wie es für große Teile der Weltbevölkerung schon jetzt Realität ist. Wir wollen verdeutlichen, dass ein Leben ohne Wasser nicht möglich ist und Wasserknappheit und Verschmutzung allzu oft ein sicheres Leben in Würde verhindern.

Libertàqua beginnt im Dezember 2018 und endet voraussichtlich ein Jahr später. Die Freundinnen und Freunde unterstützen das Projekt mit Mitteln für Laptop, Kamera und Aktions-T-Shirts.

Connecting the Dots - Geschichte(n) von Unterdrückung und Widerstand

Die Projekt connecting the dots setzt sich mit (post-)kolonialer Geschichte und Gegenwart im deutschen und globalen Kontext auf bisher einzigartige Weise auseinander. Mit einem Ausstellungsprojekt möchten wir, das Team von glokal e.V., unser auf dem WeltWeitWissen-Kongress 2018 ausgezeichnetes eLearning Tool zu einer bundesweiten Wanderausstellung weiterentwickeln. Ziel der Ausstellung ist es, die Verflochtenheit historisch gewachsener, postkolonialer Machtverhältnisse für eine breite Zielgruppe leicht verständlich zu machen, zur Reflexion anzuregen und zu empowern.

Historisch gewachsene, asymmetrische Machtverhältnisse behindern soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Teilnahme und die Durchsetzung der Menschenrechte in einer globalisierten Welt. Auch in bestehenden Bildungsmaterialien werden oft, trotz des hehren Ziels globaler und innergesellschaftlicher Gerechtigkeit, Denk- und Handlungs-

weisen reproduziert, die Ungerechtigkeiten aufrechterhalten.

Unser Ziel ist es, diese hegemoniale Geschichtsschreibung herauszufordern. Mit einem Fokus auf persönliche und widerständige Geschichten möchten wir deutlich machen, dass jeder einzelne Mensch ein handelndes Subjekt von Geschichte sein kann und somit die Möglichkeit hat, für eine gerechtere Gesellschaft einzutreten.

Um globale Geschichte multiperspektivisch erzählen zu können, haben wir Zitate aus über 500 Jahren zu verschiedenen Themen wie Kolonoialismus, Mensch und Natur oder Demokratie und Herrschaft recherchiert. Die Urheber*innen dieser Zitate haben hegemoniale und widerständige Perspektiven, sind sowohl weiße deutsche Philosophen aus dem 19. Jahrhundert als auch indigene Anführerinnen antikolonialer Kämpfe aus den Amerikas des 18. Jahrhunderts.

Die Ausstellung spricht die Gesamtgesellschaft an, soll aber insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, aus dem Globalen Süden, Geflüchtete, People of Color und Schwarze, marginalisierte Menschen aller Altersgruppen empowern.

Das Projekt ist zweijährig und läuft bis Ende 2019. Auch danach kann die Wanderausstellung noch gebucht werden! Siehe auch: www.glokal.org www.connecting-the-dots.org

Future (t)here

Binationaler Jugendkongress mit Schülerinnen und Schülern aus Düsseldorf, Mumbai und Kolkata — A Journey to a Sustainable Society — 8. bis 11. Juni 2018 — im Jungen Schauspiel Düsseldorf.

In was für einer Welt wollen wir leben? Was können wir heute tun, um die Gesellschaft von morgen nachhaltiger zu gestalten? Und vor allem: Was macht uns wirklich glücklich?

Unter dem Motto »Austausch, Begegnung und Perspektivwechsel« hat das Junge Schauspiel Schüler*innen zwischen 15 und 20 Jahren aus Düsseldorf, Mumbai und Kolkata zu dem ersten binationalen Jugendkongress »Future (t)here« eingeladen. Gemeinsam mit Expert*innen aus Theater und Wissenschaft sind sie der Frage auf den Grund gegangen: Lässt sich eine »nachhaltige Gesellschaft« realisieren, in der sich niemand abgehängt, sondern sicher und geschätzt fühlt?

In Vorträgen und Gesprächsrunden suchten sie den Austausch, Gegenpositionen und Gemeinsamkeiten – einen Blick von außen und die ehrliche Selbsteinschätzung. Workshops aus den Bereichen Theater, Performance und Musik gingen in die Tiefe, verdichteten, stichelten, berührten. Die Workshoptage waren zudem umrahmt von Theateraufführungen aus Düsseldorf und Pune, die sich inhaltlich mit den Konferenzthemen beschäftigten. Hierbei handelte es sich um die Düsseldorfer Inszenierung »Paradies« von der preisgekrönten Regisseurin Mina Salehpour sowie um das Gastspiel »Y« aus Pune.

Beide Stücke sind in einem kooperativen Schreibprozess von Theaterautor Lutz Hübner, Stefan Fischer-Fels vom Jungen Schauspiel und den indischen Kollegen Vibhawari Deshpande und Shrirang Godbole entstanden. Beide Stücke zeigen junge Menschen, die sich verführt von radikalen Ideen in einer Spirale der Gewalt wiederfinden. Jugendliche an verschiedenen Orten, die sich von der Welt ausgeschlossen fühlen. »Future (t)here« wirkt dem entgegen.

Der Kongress gipfelte in einer großen Abschlusspräsentation im Jungen Schauspiel Düsseldorf. Vorangegangen sind diesem Treffen in Deutschland bereits zwei Ausgaben von Future (t)here in Indien. Auch im nächsten Jahr wird das Junge Schauspiel mit Jugendlichen aus weiteren Partnerländern den Fragen unseres Zusammenlebens folgen, um einen differenzierteren Blick auf die eigene und die fremde Gesellschaft zu schärfen. Zukunft ist hier – und dort.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützten die Konferenz mit einem Beitrag für die abendlichen gemeinsamen Diskussionsveranstaltungen mit den Jugendlichen beim gemeinsamen Kochen und Essen.

Ubuntu Projektwoche: MARE NOSTRUM – Das Mittelmeer als symbolischen Raum erschließen

Anlässlich des 100. Geburtstages von Nelson Mandela veranstaltete die Internationale Nelson Mandela Schule Berlin im April 2018 eine UBUNTU Projektwoche, die das geistige Erbe Mandelas in den Schulalltag zu übersetzen versucht.

Das Projekt MARE NOSTRUM bot dabei im Rahmen der Projektwoche Schüler/innen einer 9. Klasse die Gelegenheit, das Mittelmeer an drei Tagen aus drei Perspektiven als symbolischen Raum zu erkunden: als geteilten transkulturellen Raum, in dem Judentum, Christentum und Islam entstehen, deren große Narrative wesentlich von Flucht- und Migrationserfahrungen geprägt sind; als den gefährlichen politischen Flucht- und Grenzraum der Gegenwart und schließlich als einen kreativen, utopischen Raum, der Afrika, Asien und Europa verbindet.

Zunächst verortete Stefan Keßler (Referent für Recht und Politik, Jesuiten Flüchtlingsdienst) das Thema im Kontext der aktuellen Demokratiekrise, die wesentlich mit der sogenannten Flüchtlingskrise zusammenhängt. Die interreligiösen Perspektiven auf das Thema Flucht und Asyl wurden von Rabbiner Boris Ronis (Synagoge Rykestraße, Jüdische Gemeinde), Michael Haas (Koordinator für die Arbeit mit Geflüchteten im Erzbistum Berlin) und Aynur Bulut (Muslimische Religionspädagogin, Islamische Föderation) in Kooperation mit der Evangelischen Landeskirche eingebracht. Die Aktivistinnen Elisabeth Ngari und Ulrike La Gro von Women in Exile führten aus menschenrechtlicher Perspektive einen ganztägigen Workshop mit den Schüler/innen durch und erschlossen das Mittelmeer als politischen Flucht- und Grenzraum. Mit den Multimedia-Künstlerinnen Bar Mayer (Jerusalem) und Stella Meris (Berlin) eigneten sich die (meist hochmobilen) Schüler/innen der Nelson Mandela Schule schließlich das Mittelmeer als einen utopischen Raum geteilter menschlicher Verletzlichkeit und Kreativität künstlerisch an und gestalteten gemeinsam eine kurze Filminstallation.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützten die Projektwoche mit der Übernahme der Honorare für die zwei Referent/innen von Women in Exile.

‘mobile galerie düsseldorf’ im Bauwagen der Demokratie

Kunst und Kultur im Freiraum der Stadt. Kreatives Partizipationsprojekt in der Öffentlichkeit: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen

Der Künstlerverein ArtFakt e.V. inszenierte das Kunst- und Kulturprojekt ‘Bauwagen der Demokratie’ 2012 in Düsseldorf, Bachstr. 139-141, im öffentlichen Raum, als Teilhabe- Projekt von und für Künstlerinnen, Künstler und interessierte Zeitgenoss/innen. Ein Podium für Ausstellungen, Lesungen und Konzerte der Low-Budget Szene entstand im Freiraum der Innenstadt als nicht kommerzieller Kunst-Punkt.

2016 gab es einen Brandanschlag auf das Objekt, wobei es völlig zerstört wurde.

2017 wurde ein neuer Bauwagen aufgestellt. Ausstellungen, Life-Konzerte und Lesungen finden hier weiterhin statt.

2018 sind einige Veranstaltungen mit Künstler/innen vorgesehen, so allein sechs Ausstellungen Bildender Künstler/innen, drei Musikkonzerte, Literatur: Poetry Slam, Free Style und Rap, Improvisationstheater… Mal-Workshops mit Junioren, Senioren, Nachbarn, Migranten oder Zugezogenen, (...), werden zusätzlich angeboten, damit Vertrauen und Gemeinschaft besser entstehen kann.

Jeden Donnerstag ist der Bauwagen für den Kunstgenuss geöffnet.

Der Bauwagen wird mit der Unterstützung der Freundinnen und Freunde mit einer Solaranlage ausgebaut, damit eine vorbildliche und unabhängige Energiequelle genutzt wird. Der Aufbau wird mit Licht und Farbe gestaltet, um den Anwohnern und den Passanten einen einladenden Blickpunkt anzubieten.

Wir schaffen einen Off-Kunst-Punkt, der im Wandel der Zeit seine Gültigkeit behält und laden Künstler/innen und Zeitgenoss/innen ein, sich kreativ zu beteiligen. Gemeinsame Aufgaben und ein kulturelles Angebot bauen Vertrauen und Zusammenhalt auf.

Der Bauwagen ist eine Option. Kunst kann.

www.artfakt2010.wordpress.com

Feministisches Kulturprojekt zum Thema Alltagssexismus

Die Theatergruppe "Feminismus in Szene" beschäftigt sich seit Oktober 2017 mit Alltagssexismus, Feminismus, Männlichkeit und Empowerment, sowohl theoretisch anhand der eigenen Erfahrungen als auch praktisch mit der Ausdrucksform des Theaters.

Um die unterschiedlichen Ebenen von Alltagssexismus und die Möglichkeiten des Umgangs damit aufzuzeigen, entwickelte die Gruppe eine interaktive Museumsausstellung als kulturelle und politische Bildungsveranstaltung. Nach mehreren erfolgreichen Aufführungen in Leipzig veranstaltete "Feminismus in Szene" im Rahmen einer Tournee im April in den Städten Halle, Jena, Erfurt, Chemnitz und Dresden dieses interaktive Museum zu Alltagssexismus.

Um die unterschiedlichen Ebenen von Alltagssexismus und die Möglichkeiten des Umgangs damit aufzuzeigen, entwickelte die Gruppe eine interaktive Museumsausstellung als kulturelle und politische Bildungsveranstaltung. Nach mehreren erfolgreichen Aufführungen in Leipzig veranstaltete "Feminismus in Szene" im Rahmen einer Tournee im April in den Städten Halle, Jena, Erfurt, Chemnitz und Dresden dieses interaktive Museum zu Alltagssexismus.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützten das Projekt und die Theatergruppe "Feminismus in Szene" und finanzieren die Fahrtkosten und die Verpflegung der Gruppe auf ihrer Tournee.

Die Zahlen über sexistische Diskriminierung und die Vielfalt der Ausdrucksformen von Alltagssexismus sind als strukturelle Phänomene meist abstrakt und wenig greifbar. Dadurch bleiben die emotionalen Auswirkungen für die Betroffenen von Sexismus versteckt und damit unsichtbar. Diese Auswirkungen sichtbar zu machen, verschiedene Veränderungsmöglichkeiten auszuprobieren und Empowerment in vielfältigen Alltagssituationen zu fördern stand im Mittelpunkt des interaktiven Museums zu Alltagssexismus der Theatergruppe „Feminismus in Szene“. Soundstationen mit Stimmen von der Straße sowie eine Fotowand zur Positionierung zur eigenen Geschlechterrolle und zum eigenen emanzipatorischen Anspruch sollten die Besucher*innen zum Nachdenken anregen.

In den theatralen Elementen – der Befragung von Standbildern und den interaktiven Szenen – fand die aktive Auseinandersetzung mit Alltagssexismus über die Grenzen von Publikum und Schauspieler*innen hinweg statt. Zudem war es möglich, dem eigenen emanzipatorischen Anspruch als eine Rolle im Rahmen einer separaten Station gegenüberzutreten und die Auseinandersetzung zu wagen. Die angestoßenen Gedanken wurden durch die Fragen im Reflexions-Speeddating sowie in den Reflexionsrunden direkt im Anschluss auffangen und gemeinsam diskutiert.

Rassistisches Recht? Rassistische Rechtsanwendung?

Der Fall des „Ethnic/Racial Profiling“ und das Verbot rassistischer Diskriminierung nach dem Grundgesetz. Eine Veranstaltung mit Tim Wihl im Rahmen des Greifswalder „Festival contre le racisme“.

Das deutsche Grundgesetz hält im Art. 3 III 1 ein Verbot rassistischer Diskriminierung fest. Doch fristet diese Vorschrift in der Rechtspraxis seit langem ein Schattendasein – durchaus verwunderlich vor dem Hintergrund der deutschen NS-Verbrechen und der weiter zurückreichenden deutschen Kolonialgeschichte.

Doch in den letzten Jahren ist es insbesondere die von Betroffenen und der Zivilgesellschaft beförderte Debatte um rassistische Polizeikontrollen gewesen, um das sogenannte Racial oder Ethnic Profiling, durch die Fortschritte im Kampf gegen Diskriminierung erzielt wurden. In mühsamer Kleinarbeit wurde erreicht, dass sich die Zahl solcher willkürlicher Kontrollen, nicht zuletzt durch stete Bewusstseinsbildung bei den Behörden, verringert. Dabei halfen auch strategisch geführte Prozesse, die zeigten, dass sich das Verbot rassistischer Diskriminierung operationalisieren lässt.

Dabei stellt sich nicht selten die Grundsatzfrage, ob Rechtsnormen per se rassistisch sind oder ihre rassistische Anwendung das Problem darstellt. Dazu bedarf es nicht zuletzt einer Verständigung über einen genuinen Rechtsbegriff von Rassismus/ „Rasse“/ „race“.

Diesen Themen widmet sich ein Vortrag von Tim Wihl (HU Berlin), der auf Einladung des Arbeitskreises Kritischer Jurist*innen Greifswald am 4. Juni 2018 um 19 Uhr im Audimax der dortigen Uni stattfindet.

Die Freundinnen und Freunde unterstützen die Veranstaltung im Rahmen des „Festival contre le racisme“, einer Aktionswoche des AStA Greifswald.

Theaterstück: „Von der langen Reise auf einer heute überhaupt nicht mehr weiten Strecke“

von Henriette Dushe, Inszenierung von Stephan Thiel

Fünf Frauen erinnern sich an die Flucht ihrer Familie aus der DDR. Sie ringen mit ihren bis heute andauernden Versuchen, Träume und Ideale eines besseren Lebens mit der Realität in Einklang zu bringen.

Henriette Dushe betrachtet in ihrem Stück die aktuelle Flüchtlingsdebatte aus einer besonderen Perspektive: Auch Deutsche sollten wissen, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Während des 2. Weltkrieges und Ende der 80er Jahre flüchteten Deutsche nach Deutschland – und stießen dabei zum Teil auf heftige Ablehnung.

Was passiert, wenn Menschen mit unterschiedlicher Prägung lernen müssen, miteinander zu leben? Wie kommt es, dass das Gefühl der Heimatlosigkeit und Fremdheit trotz Integration bestehen bleiben kann? Damals wie heute sind es die gleichen Fragen.

Mit: Franziska Hoffmann, Meda Gheorghiu-Banciu, Anja Lechle, Nadine Nollau und Eléna Weiß

Regie: Stephan Thiel

Ausstattung: Halina Kratochwil

Produktion und Dramaturgie: Uwe Lehr

Aufführungen

Premiere: 26. April 2018, 20 Uhr

Weitere Vorstellungen: 27. + 28. April, 12. + 13. Mai, 16. + 17. Juni 2018

Theater unterm Dach Berlin

Danziger Straße 101, 10405 Berlin

030 - 90 295 38 17

theateruntermdach@gmx.de

Den Freundinnen und Freunden stehen als Dank für ihre Unterstützung des Projekts jeweils ein paar Freikarten zur Verfügung. Bei Interesse bieten melden bei Ulrike Cichon, cichon@boell.de.

EmpoderARTE - Eine Serie von Dokumentarfilm-Workshops für junge Filmemacherinnen aus benachteiligten Regionen in Peru

EmpoderARTE, eine spanische Wortkreation aus den Begriffen "empoderar" = stärken und "arte" = Kunst, ist ein künstlerisches Filmprojekt, das sich neben dem Erlernen des filmischen Handwerks mit dem Thema Förderung und Empowerment von Frauen auseinandersetzt. Die Workshop-Reihe soll einen geschützten und kreativen Raum für Geschichten schaffen, die die Filmkünstlerinnen von morgen bewegen.

Ziel der verschiedenen Workshops ist es, den Frauen das Medium Film nahezubringen, damit sie es nutzen können, um die für sie wichtigen Geschichten zu erzählen und soziale Themen anzusprechen. Der Dokumentarfilm bietet dabei eine wunderbare Möglichkeit des kreativen Ausdrucks und interkulturellen Austausches.

Die Teilnehmerinnen sollen im Laufe der Workshops gleichzeitig als Multiplikatorinnen geschult werden, damit aus EmpoderARTE ein laufendes Projekt entstehen kann, in dem eigenes Wissen und Erfahrungen im Bereich Film weitergegeben und lokale Partnerschaften geknüpft werden.

Von Wochenendseminaren bis hin zu sechswöchigen Workshops wird den Teilnehmerinnen ein theoretisches und praktisches Wissen aller Schritte einer Dokumentarfilmproduktion vermittelt, um am Ende in Kleingruppen Kurzfilme von fünf bis zehn Minuten zu selbst erarbeiteten Themen zu erstellen. Dabei machen die Filmemacherinnen sich das Medium Film zu eigen und nutzen es als audiovisuellen Ausdruck ihrer persönlich gewählten Geschichten. In den Filmen sollen Themen wie Gewalt, Trauer, Tradition, Selbstbildnis oder die Rolle der Frau kritisch beleuchtet werden.

Die Workshops erreichen Teilnehmerinnen, die nicht über die finanziellen Mittel zum Besuch einer Filmhochschule verfügen. Alle Workshops werden für sie kostenlos angeboten.

Die Filmemacherin und Projektleiterin:

Karoline Pelikan studierte Dokumentarfilm an Filmhochschulen in Lima, New York und Madrid. Nach ihrem Abschluss gründete die Deutsch-Peruanerin ihre Produktionsfirma „Pelikan Pictures“ und begann mit der Produktion von anthropologischen Kurzfilmen über Bewohner*innen der Anden und des peruanischen Dschungels. Ihr Multimedia-Projekt „Inside Grief – Inmitten der Trauer“ war 2015 Gewinner des TALENTDOC-Preises, einer Auszeichnung des Goethe-Instituts.

Zurzeit arbeitet Karoline in London als Regisseurin/Produzentin und bereitet ihren neuen Dokumentarfilm „Dije No“ („Ich sagte Nein“) vor. Als Teil einer audiovisuellen Studie behandelt der Film das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen in Peru. Die Workshop-Reihe „EmpoderARTE“ ist eines der vielen Projekte, die Karoline mit ihrem Förderverein Grenzenlos e.V. ins Leben gerufen hat.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützen die Filmemacherin bei der Finanzierung eines vierwöchigen Workshops.

Auf der Webseite des Fördervereins Grenzenlos e.V. finden Sie weitere Informationen zum Projekt EmpoderARTE.

„Tage des Aufstands – Riot Days“ - Lesung und Gespräch mit Mascha Alechina (Pussy Riot)

Den kurzen Besuch von Mascha Alechina in Berlin nimmt das Studio Bildende Kunst am Freitag, den 20. April 2018 zum Anlass für eine Lesung und ein Gespräch (mit ihrer Übersetzerin Maria Rajer, Moderation: Wladimir Velminski).

Mascha Alechina ist Teil des russischen Protestkunst-Kollektivs Pussy Riot, welches nicht autorisierte provokative Aufführungen an ungewöhnlichen öffentlichen Plätzen durchführte und diese im Internet veröffentlichte. Die lyrischen Themen umfassten den Feminismus, die LGBT-Rechte und die Opposition gegen den russischen Präsidenten. 'Berühmt' wurde die Gruppe durch ihren Auftritt mit einem Punkgebet in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale im Jahr 2012. Der Prozess, der unter der Anklage "Hooliganismus motiviert durch religiösen Hass" geführt wurde (womit er in einem Zusammenhang zu ähnlichen Kunstprozessen unserer Zeit steht) führte zur zweijährigen Inhaftierung von Mascha Alechina und Nadja Tolokonnikova. Über diese Zeit und die folgenden Ereignisse hat Mascha Alechina nun ein Buch geschrieben: "Tage des Aufstands - Riot Days". In diesem schildert sie ihre Erfahrung als Performerin in Russland, den "sogenannten" Gerichtsprozess, und detailliert die Zustände und innere Verfasstheit der Gefängnislager.

Texte dieses Buches werden inszenatorisch umgesetzt im von ihr initiierten Punk-Polit-Theater "Pussy Riot Theatre", das seit letztem Jahr auf Tournee ist.

Weiterhin wird an dem Abend der Fotoband "Wenigstens fünf Schritte" von Ira Emets präsentiert, der in der Frauen-Strafkolonie Nr. 8 von Kostroma entstand. Das Buch besteht aus Selbstportraits und Interviews der Inhaftierten, sowie Aufnahmen ihrer Lieblingsplätze in der Kolonie, sowie ihrer Schlafräume.

In der ersten Etage des Studio Bildende Kunst werden Fotos von Ira Emets aus diesem Projekt bis zum 11.5. zu sehen sein.

Die Veranstaltung wird freundlich gefördert von den Freundinnen und Freunden der Heinrich Böll-Stiftung und der Bürgerstiftung Lichtenberg. In Kooperation mit dem ciconia ciconia Verlag und der Buchhandlung Paul + Paula, Berlin-Lichtenberg.

Schwester

Projekt von Ksenia Lapina

"Schwester" ist eine Porträtreihe über Frauen, die sich selbst als Muslima bezeichnen oder als solche von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Einige von ihnen tragen Kopftuch, andere wiederum nicht. Eine Migrations-Vorgeschichte vereint sie alle, obgleich viele von ihnen gebürtige Berlinerinnen oder Hamburgerinnen sind und erst ein Teil von ihnen seit zwei Jahren in Deutschland lebt. Während die meisten von ihnen sich als Frauen fühlen, definieren sich Einzelne als queer. Und Muslima. Einige sind trotz gesellschaftlicher Ressentiment glücklich muslimisch zu sein, andere wiederum hadern mit der Religion, in die sie hineingeboren wurden. Kurzum, es sind Portraits einmaliger Persönlichkeiten, die etwas gemeinsam haben und dann doch sehr unterschiedlich sind.

Es gibt sie nicht, die muslimische Frau. Vor allem nicht in der gesichtslosen Eintönigkeit der AfD-Wahlplakate. Keine allzu überraschende Erkenntnis, doch eine, der wir auf den Grund gehen sollten, findet Fotografin Ksenia Lapina, die sich von den starken Frauen, die ihr im Alltag begegnen, inspirieren ließ.

Einige Aufnahmen aus der Serie „Schwester“ werden in der Gruppenausstellung der Ostkreuzschule von 19. bis zum 22. April 2018 im Projektraum des Kunstquartier Bethanien gezeigt. Die wesentliche Ergänzung zu der Ausstellung ist das Heft mit den Porträts und Interviews der 16 Protagonistinnen, die die Betrachter*innen zu einem Dialog einladen.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützen die Fotografin und finanzierten das Begleitheft und die Ausstellungsabzüge.

Kochen im KZ. Rezepte als Akt des Widerstands.

Eine Arbeit von Markus Binner

Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Lager gefangen. Das immer zu wenige Essen ist von minderster Qualität. Zu ihrem Alltag gehört ständiger Hunger. Da Sie verhungern zu lassen eine der Aufgaben des Lagers ist. Was machen Sie? Kochen.

„Phantasiekochen“ oder „Mit dem Mund Kochen“ war eine gebräuchliche gemeinschaftliche Praxis in Konzentrationslagern. „Was kochst du heute?“ wird erzählt, war häufig schon morgens der Anfang gemeinsamen Kochens in der Vorstellung der Gefangenen, während sie hungerten. Tausende Rezepte wurden aufgeschrieben und dies, obwohl bei ihrer Entdeckung mit der Ermordung zu rechnen war.

Bei „Kochen im KZ“ arbeite ich mit diesen Rezepten, die einen Akt des Widerstands darstellen, der keine Gelegenheit zur Heroisierung bietet – eine unmögliche, alltägliche Praxis des Bewahrens und Herstellens von Würde, Gemeinschaft, Tradition.

Christiane Hingouet, die in Ravensbrück inhaftiert war, erzählt:

„Es war meine Idee, ein Kochbuch zu machen. Ich konnte nicht kochen. […] So dachte ich, dass nun ein guter Zeitpunkt wäre, um damit zu beginnen. Weil ich so unnachgiebig war, habe ich überlebt. […] Wir stellten uns das Kochen vor, es war wirklich ein Vergnügen. Wir vergaßen alles andere. Es entstanden Freundschaften, wir kamen zusammen, um etwas zu machen, das wir wirklich genossen. Wir waren geborgen.“

„Kochen im KZ“ ist Fotoausstellung mit Lesung und Verköstigung zuerst in Berliner Bibliotheken und ein Buch. Die Freundinnen und Freunde finanzieren dabei die Zutaten und das Honorar für den Künstler.

Filmprojekt zum Thema Umwelt auf Sansibar

Sansibar, der mit weißen Sandstränden und türkis blauen Wasser paradiesisch anmutende Touristenmagnet Tansanias, ist ein Korallenarchipel, welches unter den Folgen von fehlendem Müllmanagement und stetig zunehmender Umweltverschmutzung leidet. Durch die voranschreitende Umweltzerstörung und Ressourcenausbeutung wird die Lebensgrundlage der Menschen sukzessive zerstört.

Hier setzt das vom Bagamoyo Film Collective initierte Filmprojekt an. Auf künstlerische Weise soll sich dem Thema Umwelt angenähert werden. Vier tansanische FilmemacherInnen konzipieren gemeinsam mit der NGO ZACEDY einen Filmworkshop, der sich an Jugendliche vor Ort richtet und für die Themen Plastik, Müll und Gesundheit sensibilisieren soll.

Dabei werden gemeinsam mit den Jugendlichen Geschichten aus dem Alltag für die filmische Darstellung herausgearbeitet und die gesammelten Geschichten dann filmisch umgesetzt. Im Anschluss sollen der/die Film(e) durch Screenings und/oder Einbettung in Soziale Netzwerke in die Gesellschaft zurück gebracht werden.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützen die Filmemacher/innen und finanzieren den Workshop zu dem Filmprojekt auf Sansibar.

Yallah! Was tun gegen Rechtspopulismus und antimuslimischen Rassismus? - Podiumsdiskussion an der Walter-Gropius-Schule Berlin-Neukölln

Was tun gegen Rechtspopulismus und antimuslimischen Rassismus, fragte das Oberstufenforum Religion & Politik der Walter-Gropius-Schule in Berlin-Neukölln am 1. Februar 2018 in einer Podiumsdiskussion mit ca. 140 Schüler*innen und Lehrer*innen. Gäste dieses Podiumsgesprächs waren die Komikerin Idil Baydar alias Jilet Ayse, der Satiriker Younes Al-Amayra von den Datteltätern, der Generalsekretär des Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland, Burhan Kesici, der zugleich zweiter Vorsitzender der Islamischen Föderation ist, die den muslimischen Religionsunterricht in Berlin verantwortet. Mitdiskutiert haben außerdem Berlins erste Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen, Saraya Gomis und der Autor und langjährige taz Redakteur Daniel Bax, der heute Projektleiter beim Mediendienst Integration ist und Vorstand der Neuen Deutschen Medienmacher. Die Veranstaltung wurde von den Schülerinnen Heba Amara, Vanessa Akyeamah und Antonia Katavić aus dem 13. Jahrgang moderiert.

Das Thema treibt die Schülerinnen und Schüle der Neuköllner Schule besonders um: Gibt man bei Google Walte-Gropius-Schule Berlin ein, dann erscheint ein Bild der Schule mit einem Graffiti, auf dem „Islam stoppen!“ direkt unter dem Namen der Schule zu lesen ist. Da die Schüler*innen der Walter Gropius Schule zu 98% of Color sind, und mehrheitlich muslimisch gelesen werden, sind sie vom gegenwärtigen antimuslimischen Rassismus besonders betroffen. Ziel des Forums ist es entsprechend, den Schüler*innen einen Rahmen für Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu bieten, die sie empowern und ihnen helfen, sich als selbstbewusste und handlungsfähige Teilnehmer*innen in der gegenwärtigen politischen Diskussion zu erfahren, die Deutungshoheit über ihre Identität wieder zu erlangen und ihnen Möglichkeiten solidarischer gesellschaftlicher und interreligiöser Vernetzung zu eröffnen. Die Veranstaltung wurde vom Freundeskreis der Heinrich Böll Stiftung und der Bürgerstiftung Neukölln gefördert.

HAARKLEID ‒ Ein Dokumentarfilm über Körperbehaarung bei Frauen

Körperbehaarung ist ein Tabu, weil sie unsichtbar geworden ist ‒ und es bleiben soll.

HAARKLEID erzählt Geschichten von Frauen zwischen 15 und 85 Jahren, die auf der Suche nach ihren weiblichen Identitäten sind. Ein Film über Geschlechterstereotype, Identität und Scham, der einen tieferen Blick auf unsere zunehmend enthaarte Gesellschaft wirft.

Filmprojekt

Mit dem Filmprojekt HAARKLEID werden die Grenzen normierter Gender-Kategorien durch Haare und Haut reflektiert. Haare werden sichtbar, die sonst in unserer Gesellschaft unsichtbar sind, da sie nur an Orten existieren, die keiner Öffentlichkeit zugänglich sind – wie in Kosmetiksalons. Eigentlich sollten Haare selbstverständlich zu weiblichen Körpern dazu gehören können, doch trotz medial generierter und omnipräsenter nackter Frauenkörper ist weit und breit keine Körperbehaarung zu entdecken. Wie kann das sein? Die Filmemacherin Elin Halvorsen verwundert bei einer Vielfalt an Frauen die simple Unterteilung in ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Haare und spricht von einer „hairless body culture“. Ab wann ist ein Haar zu dick, zu dunkel oder an ‚falscher‘ Stelle? Wieso rasieren Frauen in der Werbung bereits rasierte, statt behaarte Beine?

HAARKLEID erkundet Frauenkörper mit all ihren Facetten und Eigenarten aus einer neuen Perspektive. Behutsam und mit Respekt schafft der Film einen Raum für die Sinnlichkeit der Haare.

Der Dokumentarfilm befindet sich mitten in den Dreharbeiten und wird 2018 fertig gestellt werden. Danach geht er weltweit auf Festivalreise – als ein Plädoyer für Vielfalt und als Anstoß für haarige Diskussionen!

Die Regisseurin

Die Regisseurin Elin Halvorsen hat über vier Jahre für das Filmprojekt HAARKLEID recherchiert. Es ist ihr Abschlussfilm an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. Ihr Diplom absolvierte sie mit Auszeichnung und seither ist sie Meisterschülerin bei Regisseurin, Autorin und Professorin Angelina Maccarone. In ihren filmischen Arbeiten setzt die Nachwuchsfilmerin sich immer wieder mit Systemen, Normen und gesellschaftlichen Konstrukten auseinander. Welten, die sich nicht dem Diktat von richtig oder falsch unterwerfen wollen und ambivalent statt linear sind, faszinieren sie. Das, was nicht konform ist, sondern aneckt, rebelliert und aufbegehrt. Diese Welten erforscht die junge Regisseurin insbesondere in der Auseinandersetzung mit ‚gender performance‘, Körpernormen, patriarchalen Strukturen und sexualisierter Gewalt. Es ist eine Suche in Zwischenwelten und Subkulturen, die eine eigene „Normalität“ definieren. Elin Halvorsen lebt und arbeitet in Berlin.

ueberall - Auftakt-Workshop zur Förderung lokaler Fotografie in Chennai, Indien

Die von den Fotografen Yana Wernicke und Jonas Feige gegründete Fotografie-Plattform ueberall dient der Förderung von Nachwuchsfotografen weltweit und möchte diese darin unterstützen, ihre Heimatorte fotografisch zu interpretieren. Ziel ist so zu authentischen und ungesehenen Stadtbildern zu gelangen. ueberall unterstützt den Blick von innen und möchte einen Kontrapunkt zur touristischen bzw. westlich geprägten Fotografie von außen setzen.

Die Umsetzung soll anhand einer Reihe von Workshops an unterschiedlichen Orten erfolgen, während derer lokale Fotografen bei der Erarbeitung einer fotografischen Serie über ihren Heimatort unterstützend begleitet werden. Die Ergebnisse sollen vor Ort in Form einer gemeinsam konzipierten Pop-up Ausstellung im öffentlichen Raum sowie auf der Website und den sozialen Medien von ueberall veröffentlicht werden.

Der vierwöchige Auftakt-Workshop findet im Februar 2018 in Chennai (Indien) statt und wird vom Goethe-Institut / Max Mueller Bhavan Chennai, der Chennai Photobiennale Foundation und dem Freundeskreis der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Die Freundinnen und Freunde finanzieren dabei die Unterbringungs-, Verpflegungs- und Visakosten von Yana Wernicke und Jonas Feige, die den Workshop leiten werden.

CORAJE – COURAGE – WUT MUT – ein Dokumentarfilm von Janina Möbius

Im Rahmen des ERC-Forschungsprojekts „The Aesthetics of Applied Theatre“ am Institut für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin arbeitete die Theaterwissenschaftlerin und Filmemacherin Janina Möbius zu Theaterarbeit mit jugendlichen Straftätern in Mexiko Stadt.

Daraus entstand der 78-minütige Dokumentarfilm CORAJE – COURAGE – WUT MUT.

In dem Film begleiten wir drei Jugendliche in Mexiko Stadt über mehrere Jahre sowohl im Gefängnis, wo sie an Theaterworkshops teilnehmen, als auch nach ihrer Entlassung bei dem Versuch, wieder in ihrer Welt Fuß zu fassen:

Drinnen haben sie Theater gespielt – draußen kämpfen sie um ihren Platz und ihre ganz eigene Rolle im Leben.

CORAJE – WUT MUT ist ein Film über junge Männer im mexikanischen Knast und nach der Haft, über das Gefangensein in Gewaltstrukturen, dem Theater als möglichem Ausweg und über die sozialen Rollen, aus denen nur schwer auszubrechen ist.

Der Freundeskreis der Heinrich-Böll-Stiftung fördert einen Aufenthalt von Janina Möbius in Mexiko Stadt im Januar/Februar 2018, während dem Vorführungen des Films sowohl vor Jugendlichen als auch vor kulturell interessiertem Publikum organisiert werden sollen.

Damit soll ein inter-institutioneller Austausch über Theater als Intervention im Kontext von Gewalt initiiert und gefördert werden.

Zudem gilt es, kulturelle Arbeit wie z.B. der Einsatz von Theater zur Resozialisierung und dem Empowerment von marginalisierten Jugendlichen in Mexiko durch den Film eine Öffentlichkeit zu verschaffen und damit die Diskussion über einen ignorierten Teil der Bevölkerung anzustoßen.

Zur Regisseurin:

Dr. Janina Möbius arbeitet als Autorin, Regisseurin, Produzentin von Dokumentarfilmen, führt medienpädagogische Projekte im In- & Ausland durch und forscht zu kulturellen Phänomenen in Lateinamerika und Europa.

Alle Informationen zu dem ERC-Projekt The Aesthetics of Applied Theatre finden Sie unter http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/applied-theatre/index.html.

Gefördert durch den European Research Council und mit Unterstützung von AWO International e.V.

Zukünftige Infos zu Filmpräsentationen über Facebook.

RIOT NOT DIET – Ein queer-feministischer Kurzfilm

An der Filmhochschule München ist gerade der Kurzfilm RIOT NOT DIET entstanden – Regie führte Julia Fuhr Mann, für die Bildgestaltung verantwortlich war Julia Swoboda und die Tongestaltung hat Cornelia Böhm übernommen. Auch alle weiteren Positionen hinter der Kamera waren mit sich als queer identifizierenden Frauen* besetzt, sodass der männliche*, heteronormative Blick sowohl beim Dreh des Films als auch inhaltlich im Film selbst keinerlei Rolle spielt.

RIOT NOT DIET erschafft einen queer-feministischen Kosmos, in welchem dicke Frauen* und queere Menschen sich für ihre ausladenden Körpermaße nicht schämen, sondern selbstbewusst Raum einfordern. In knallbunten Bildern und surrealen Szenerien entwerfen die Protagonist*innen ihr ganz eigenes, utopisches Universum. Sie sprengen mit ihren Körpern patriarchale Strukturen und beanspruchen den lange überfälligen Platz für sich auf dieser Welt. Außerdem geht es ihnen um Widerstand gegen neoliberale Körperpolitiken und darum, die eigene Leiblichkeit jenseits von Verwertungsgedanken zu genießen. In Zeiten von Selbstoptimierung ist deine Wampe eine Demo. Queer Fat Feminism! Das Projekt wird in der finalen Fertigstellung durch die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt.

Zur Regisseurin: Julia Fuhr Mann lebt in München und ist Filmemacherin, Kuratorin sowie queer-feministische Aktivistin. Nach einem Studium der Philosophie, Literaturwissenschaften und Soziologie studiert sie nun seit 2013 Filmregie an der HFF München. Sie setzt sich bei PRO QUOTE REGIE für Geschlechtergerechtigkeit im Filmbereich ein, kuratiert Filme für das Kult-Frauenfilmfestival BIMOVIE und realisierte zuletzt einen Spot für die Vermächtnisstudie der ZEIT.

Weitere Infos zum Film und kommenden Festivalteilnahmen bei Instagram und Facebook.

Gruppenausstellung „Moviendo la Fe (den Glauben bewegen) - venezolanische Künstler/innen kommentieren“

"Es gibt Wahrheiten, die erst übermorgen wahr sind, und solche, die noch gestern wahr waren – und solche, die in keiner Zeit wahr sind."

Carl Gustav Jung, Die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten

Die Behauptung, dass Wahrheit weder erklärt noch definiert werden kann, führt zu der Annahme, dass ein allgemein anerkannter Konsens, für das, was wir als wahr empfinden, nicht festgeschrieben werden kann. Analog verhält sich unsere Empfindung von Wirklichkeit: Da wir immer nur von einer gewussten, in den meisten Fällen von uns gestalteten Wirklichkeit sprechen können, schließt sich die Möglichkeit einer „wirklichen“ Wirklichkeit aus. Was aber bedeutet der Wahrheitsbegriff in einem Land, in dem scheinbar nur konstruierte Wahrheiten verbreitet werden?

Die Behauptung, dass Wahrheit weder erklärt noch definiert werden kann, führt zu der Annahme, dass ein allgemein anerkannter Konsens, für das, was wir als wahr empfinden, nicht festgeschrieben werden kann. Analog verhält sich unsere Empfindung von Wirklichkeit: Da wir immer nur von einer gewussten, in den meisten Fällen von uns gestalteten Wirklichkeit sprechen können, schließt sich die Möglichkeit einer „wirklichen“ Wirklichkeit aus. Was aber bedeutet der Wahrheitsbegriff in einem Land, in dem scheinbar nur konstruierte Wahrheiten verbreitet werden?

Moviendo la Fe (dt. den Glauben bewegen) ist ein Wortspiel, das sich auf den venezolanischen Welthit Moliendo Café (dt. Kaffee mahlen) bezieht und auf eine grundlegende Auseinandersetzung der ausstellenden Künstler/innen verweist: Zumeist ins europäische Ausland emigriert, sind sie Beobachter/innen einer wirtschaftlich und sozial eskalierenden Situation in ihrem Heimatland und gleichzeitig konfrontiert mit einer sich äußerst kontrovers gestaltenden medialen Deutungshoheit der Ereignisse. Die Antwort der Künstler/innen auf die politische Frustration im Heimatland ist es, den Glauben zu bewegen. In den Köpfen, sowie über Ländergrenzen hinweg.

Die gezeigten Arbeiten widmen sich dem Verhältnis von Wahrheit und Wirklichkeit, den Zuschreibungen an diese und untersuchen kollektive (Mythen-)Erzählungen im Hinblick auf das aktuelle Venezuela. Die in den Dialog gebrachten Arbeiten reagieren auf das aktuelle politische Geschehen und die Diskrepanz von reproduzierter Wahrheit in der (internationalen) Medienlandschaft und einer gelebten Wirklichkeit junger Venezolaner/innen im In- und Ausland. Gleichzeitig werden die sich daraus ableitenden Fragestellungen zu Heimat, Migration und Identität in Bezug auf die eigene Neuverortung und im Hinblick auf die immer mehr schwindenden Erinnerungen an das Heimatland in den Werken aufgegriffen.

Die Freundinnen und Freunde unterstützen die Ausstellung im Haus Schwarzenberg e.V., Berlin, vom 4. bis 18. November 2017.

Standing Up: Music for the resistance

Musik gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit

„Wir sehen den Ruck nach Rechts und wissen, dass wir uns jetzt engagieren müssen.“

Darrell Wyatt, Musiker und Initiator des Projektes

Der in Köln lebende Musiker Darrell Wyatt hat nach der Wahl von Donald Trump in seiner Heimat den Song "Standing up" geschrieben, mit dem er zum Widerstand gegen den Rechtsruck in den USA und Europa aufrufen möchte.

Der Song wird mit dem Blue Art Orchestra aus Köln und dem New Life Gospel Choir aus Düsseldorf aufgenommen: rund 30 internationale Musiker/innen und Sänger/innen, die ihre Stimme gegen Rassismus und Ausgrenzung erheben.

Der Song "Standing Up" soll die Initialzündung für eine internationale Bewegung von Musikmachenden sein, die weitere Musikstücke gegen Rassismus und Rechtsextremismus komponieren, welche auf einer Internetseite (musicfortheresistance.org) Aktivist/innen und sozialen Bewegungen zur freien Verfügung gestellt werden sollen.

Die in Köln lebende Filmemacherin Karin de Miguel Wessendorf begleitet die Probenarbeit und die Aufnahme des Songs im Tonstudio der Musikhochschule Köln filmisch: ein Musikvideo und ein Making-Off-Video sollen die virale Verbreitung des Songs unterstützen und möglichst viele Menschen weltweit motivieren, selbst die Initiative zu ergreifen und sich in Zeiten von Trump, Le Pen, AfD und Co. für ein tolerantes Miteinander zu engagieren.

Die Freundinnen und Freunde finanzieren die Cutter und die nötigen Schnittplätze für das Video.

Benefizkonzert für Kinder der Arche der Welt (κιβοτώς του κόσμου)

Der deutsch-griechische Chor Polyphonia e.V. veranstaltet am 30.09.2017 ein Benefizkonzert zugunsten der griechischen Non-Profit-Hilfsorganisation κιβοτώς του κόσμου (= Kivotos tou Kosmou, deutsch: „Arche der Welt“).

Das Kivotos tou Kosmou wurde vor knapp 20 Jahren in Athen gegründet, um notleidenden Kindern - unabhängig von Herkunft und Religion - im Rahmen vielfältiger Projekte zu helfen. Inzwischen gibt es in verschiedenen Regionen Griechenlands Einrichtungen der Hilfsorganisation, die mit Wohn- und Lebenseinrichtungen, Betreuung und Förderung im Alltag sowie Schul- u. Ausbildungsmöglichkeiten die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erheblich verbessern können. Zur Zielgruppe gehören auch unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche, so dass der Bedarf an Unterstützung zuletzt besonders groß geworden ist.

Mit dem Benefizkonzert für das Kivotos tou Kosmou verbindet der deutsch-griechische Chor Polyphonia e.V. künstlerisches und soziales Engagement über die Ländergrenzen hinweg und verfolgt gleichzeitig sein Ziel der Förderung von Kunst und Kultur als gemeinnütziger Verein. Die Sängerinnen und Sänger von Polyphonia lieben die griechische Liedkultur und vermitteln sie begeistert ihrem Publikum. Das Konzert präsentiert unter der Leitung von Dr. Ursula Vryzaki mit einer Auswahl griechischer Lieder zum Thema Kind und Kindheit berühmte, aber auch weniger bekannte, sicher bewegende Werke griechischer Komponisten und Lyriker und damit auch die vielseitige musikalische Landschaft Griechenlands. Der Chor wird instrumentell begleitet von Lilia Vassiliadou (Klavier), Nikos Menegas (Bouzouki), Manos Leventis (Gitarre) und Sahin Dagdelen (Geige).

Der Gewinn des Konzertes wird vollständig dem Kivotos tou Kosmou übergeben. Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung übernehmen die Kosten für Technik und Saalmiete, um so den Gewinn zu steigern.

Weitere Informationen:

TROC - Theater in den Gefängnissen von Lomé, Aného, Vogan, Tsévié und Bassar

TROC ist ein Theaterprojekt für inhaftierte Personen in fünf togolesischen Gefängnissen. Kern des Projekts ist ein theaterpädagogischer Prozess, in dem die Inhaftierten das Material für einen Audio Walk bzw. eine besondere Form der Stadtrundfahrt kreieren, während der das Publikum von den Stimmen der Inhaftierten über Kopfhörer durch die Stadt geführt wird. So wird das Publikum auf eine Reise durch die jeweiligen Städte mitgenommen und an Orte geführt, welche für die Inhaftierten mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit assoziiert sind.

TROC wird realisiert in einer Kooperation zwischen der togolesischen Association Solidarité Mondiale pour les Personnes Détenus et les Démunis, den Theaterpädagoginnen Eliana Schüler, Valeria Stocker, dem Erzähler Joseph Koffi Bessan, sowie den Mitgliedern der Compagnie Artistique Carrefour de Lomé: dem Schauspieler Koffi Edem Touglo und dem Autor Joël Amah Ajavon.

Eliana Schüler und Valeria Stocker arbeiten seit 2016 als Theaterpädagoginnen/Regisseurinnen im Team. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen Fragen nach globalen Zusammenhängen, insbesondere Wechselwirkungen zwischen Globalem Süden und Globalem Norden. In Zusammenarbeit mit internationalen Künstler*innen und Aktivist*innen entstehen Projekte, in denen sich verschiedene Gruppen auf einen gemeinsamen, künstlerischen Rechercheprozess einlassen und zusammen Performances zum jeweiligen Thema entwickeln. Sie möchten durch ihre Arbeit auch Menschen Theaterprozesse ermöglichen, denen ein Zugang zu solchen Angeboten sonst erschwert ist. Das Theater soll so an neue und vielfältige Orte gebracht werden und somit einerseits unterschiedliche Gruppen als Teilnehmende ansprechen und andererseits auch den Zugang für ein diverses Publikum ermöglichen.

Diese Vision teilen sie mit der Compagnie Artistique Carrefour de Lomé (Koffi Edem Touglo und Joël Amah Ajavon), die seit 2012 das Festival FITMA (Festival International de Théâtre de Maison) organisiert, um Theater verschiedenen Gruppen in Togo zugänglich zu machen und auch jenseits von Kulturzentren Räume für Theatererlebnisse zu schaffen. Das künstlerische Team komplementiert sich für diesen Austausch zu europäischen und togolesischen Erzähl- und Performancetechniken mit dem Erzähler Joseph Koffi Bessan.

Die Aufführungen finden im Rahmen des Festivals FITMA im Oktober 2017 statt.

Push

Mit Push stellen Charlotte Triebus und Ahmad Katlesh in einer performativen Installation die Frage nach der Konstruktion und Dekonstruktion des Menschen. Die Performancekünstlerin und der Schriftsteller erarbeiten gemeinsam mit dem Publikum und einer Installation aus Sand einen intensiven Dialog zwischen Geräusch und Bild, Sprache und Bewegung, mit dem Ziel, eine gemeinsame und doch unterschiedliche Wahrnehmung der Disziplinen zu erschaffen. Durch die Verschränkung von Lyrik und Performance wird eine neue Ebene erschaffen, die nicht nur eine Kommunikation über Sprache hinaus aufzeigt, sondern auch einen gesonderten Raum für Interpretationen zulässt.

In Push werden die zentralen Fragen nach der Verbindung zwischen Mensch - Sein und Sprache als interdisziplinäre Performance dargestellt. Was ist ein (stiller) Kampf? Was bedeutet Konstruktion im Bezug auf den Menschen? Was ist ein Mensch, woher kommt er, wohin geht er?

Mithilfe des Materials und der Verschränkung der Ebenen wird ein Abarbeiten und Transferieren des Menschen (und seiner Netzwerke) visuell begreifbar gemacht. Sprache und Installation finden einen neu entwickelten, gemeinsamen Weg in der Performance, die für das Publikum aus verschiedenen Blickwinkeln erfahrbar ist.

Die Freundinnen und Freunde unterstützen die Realisierung des Stücks, das zum ersten Mal im Rahmen des Sommerfests der Heinrich-Böll-Stiftung in Langenbroich 2017 gezeigt wird.

Kurz CVs:

- Charlotte Triebus arbeitet als Art Directorin, Performancekünstlerin und Dozentin in Köln und Madrid. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Erforschung und dem Experiment an der Schnittstelle von Kunst, Musik und Tanz.

- Ahmad Katlesh ist als Journalist, Sprecher und Autor weltweit für Kulturmagazine, Forschungseinrichtungen und Zeitungen tätig. Mit seinem Soundcloud-Kanal Tiklam erreichte er kürzlich die Marke von drei Millionen Klicks. Ahmad Katlesh ist zurzeit Stipendiat des Heinrich-Böll-Hauses in Langenbroich und wird gefördert durch die NRW-Stiftung.

WEARTH – unsere globale Skulptur & Sammlung menschlicher Werte -Sommer Pilot 2017

Nahe Antwerpen beginnen wir unseren Workshop, in dem wir die Teile unserer Skulptur – Ziegel aus Wachs – herstellen und alle Teilnehmenden bei diesem kreativen Prozess porträtieren. Die gefertigten Wachsziegel werden wir im Anschluss unseres Workshops als LandArt verlegen lassen, die Verlegenden dabei porträtieren und über Ihre Werte im Leben befragen.

Unser Roadtrip beginnt! Entlang der Küstenlinie der Nord- und Ostsee führt uns unser Weg durch Belgien, Holland, Deutschland, Polen bis in die russische Exklave Kaliningrad. Alle 48 Kilometer werden wir eine Verlegung vornehmen und dabei die Interaktion mit einheimischen Menschen suchen.

In Belgien und Holland verfolgen wir bei der Dokumentation einen wissenschaftlichen Ansatz –anthropologische Feldforschung sozusagen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern definieren wir Standards, welche uns um den gesamten Globus begleiten werden.

In Deutschland, Polen und Russland streben wir einen künstlerisch-literarischen Ansatz bei der Erstellung schriftlichen Porträts an und arbeiten mit landessprachigen AutorInnen zusammen. Dieses Pilotprojekt gibt uns einen tieferen Einblick in die Arbeit, welche uns bei der gesamten globalen Skulptur bevorsteht. Jede Platzierung öffnet unseren Blick für die riesige Vielfalt an Werten und Meinungen auf unserem Planeten.

Die gesamte Strecke wird von unserem Kamerateam begleitet. Alle Ergebnisse, wissenschaftlich, literarisch, filmisch und fotografisch , werden veröffentlicht, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen – Aufmerksamkeit, welche die Basis für die Realisierung unserer globalen Skulptur sein soll.

This trip is WEARTH it!

Mehr Informationen unter www.wearth.eu

Folge unserem Trip auf: www.facebook.com/Wearth1

Workshop: Die Kunst des Zusammenlebens. Solidarität und Kreativität in Projekten mit Geflüchteten (Griechenland, Türkei, Deutschland) vom 8. bis 10. Juli 2017 in Kassel

Gutes (Zusammen-)Leben heißt, dass Menschen im kreativen Miteinander arbeiten und feiern können. Zu teilen und sich mitzuteilen gehört zu solchen kreativen Momenten sozialer Praxis. Aus ihnen entsteht nach unserem Verständnis die „Kunst des Zusammenlebens“ (so unser Workshop-Titel).

Ziel des dreitägigen Treffens in Kassel ist der Austausch zu Projekten der Solidarität und Kreativität von und mit Geflüchteten und die öffentliche Weitergabe dieser Erfahrungen. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen Projekte vor Ort in und um Kassel, die im Trialog mit vergleichbaren Initiativen in Griechenland und der Türkei vorgestellt werden. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Kasseler Gesellschaftswissenschaften „Umlernen mit Athen“ geht es bei unserem Treffen speziell um Formen des freien, schöpferischen und sozialen Austauschs. Solche Projekte unterscheiden sich grundsätzlich von Initiativen und Angeboten der Nothilfe, die auf Schutz und Grundsicherung zielen.

An den Beginn unseres Treffens stellen wir die Auseinandersetzung mit den migrationspolitischen und asylrechtlichen Rahmenbedingungen und ihre Konsequenzen für die Lage der Geflüchteten. Ohne Kenntnis des politischen und ökonomischen Kontexts sind die Grenzen, Handlungsräume und Perspektiven solcher solidarischen und kreativen Praktiken schließlich nicht zu ermitteln.

Die Freundinnen und Freunde übernehmen die Gage für ein Dutzend Musiker des Musikerensembles Palaver Rhababa.

ensemble reflektor_TRANSFORMATION

Die Transformation der europäischen Gesellschaft durch die Immigration von Geflüchteten, vor allen Dingen aus dem syrischen Kriegsgebiet, ist in fast allen Bereichen des Zusammenlebens deutlich spürbar. Die Integration der orientalischen Kultur ist ein absolut notwendiger Prozess, um die Geflüchteten erfolgreich in die Gesellschaft einzubinden. Gerade die orientalische Musikkultur ist in vielen Belangen der europäischen so verschieden, dass es auch professionellen Musikern nicht leicht fällt, diese auf Anhieb zu verstehen.

Mit ensemble reflektor_TRANSFORMATION wird der Grundstein für eine langfristige Arbeit mit Geflüchteten gelegt. ensemble reflektor wird zusammen mit der syrischen Band Syriab, die auf traditionellen orientalischen Instrumenten spielt, eine Programmhälfte gestalten und diese in das ansonsten klassische Konzertprogramm integrieren. Die Ergebnisse der Zusammenarbeit werden am 23.8. in der Halle 424 (Hamburg) und am 27.8. im Kühlhaus (Berlin) aufgeführt werden. Außerdem wird es einen von der Musikpädagogin Malin Kumkar geleiteten Musikvermittlungsvormittag geben, wobei diese „Musikvermittlung“ in beide Richtungen funktionieren wird: Die Musiker von ensemble reflektor werden den Geflüchteten ihr Programm mit Mendelssohn und Schumann näher bringen und die Geflüchteten werden den Musikern von ensemble reflektor wiederum Teile ihrer Kultur näher bringen, wie zum Beispiel die komplexen orientalischen Tanzformen. Im Anschluss wird gemeinsam syrisches Essen vorbereitet und gegessen.

16. - 20. August Probenphase in Hamburg

21. August Gemeinsame Proben mit Syriab

22. August Musikvermittlungsvormittag in der Halle 424, danach gemeinsames Essen // abends: für Geflüchtete offene Jam-Session mit Syriab und ensemble reflektor

23. August KONZERT I in der Halle 424 Hamburg

27. August KONZERT II im Kühlhaus Berlin

Für die Unterstützung des Projekts sind die Freundinnen und Freunde herzlich zu den Konzerten eingeladen. Bei Interesse bitte bei Ulrike Cichon melden, unter cichon@boell.de.

Conference of Youth - Jugendklimakonferenz vom 2.-4.11.2017 in Bonn

Seit 13 Jahren wird im Vorfeld der Weltklimakonferenz die Conference of Youth, kurz COY, ausgerichtet. Organisiert wird die COY immer von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Land, in dem die COY stattfindet. Dieses Jahr finden die Klimaverhandlungen in Bonn statt und deshalb wird die Jugendkonferenz dieses Jahr von rund 50 jungen Freiwilligen und Ehrenamtlichen organisiert, die in Deutschland leben.

Während der COY werden sich circa 500 Teilnehmende aus der ganzen Welt drei Tage lang mit unterschiedlichen Themen rund um den Klimawandel beschäftigen. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf Themen rund um Klimagerechtigkeit liegen. Gleichzeitig bietet die COY Raum für Vernetzung und Austausch im Bereich des ehrenamtlichen Engagements, ebenso wie dem miteinander und voneinander lernen.

Damit möchten wir junge Menschen in ihrem Aktivismus zu stärken und Neueinsteiger/innen eine Orientierung und Rüstzeug für weiteres Engagement mit auf den Weg geben. Alle Workshops und Seminare auf der COY werden ehrenamtlich von unterschiedlichen Gruppen und Einzelpersonen angeboten. Ziel ist es, ein vielfältiges und mehrsprachiges Programm auf die Beine zu stellen.

Zielgruppen der COY sind junge Klima-Aktivist/innen, Teilnehmende der Weltklimakonferenzen, ebenso wie interessierte Einzelpersonen.

Die Freundinnen und Freunde unterstützen die jungen ehrenamtlichen Organisator/innen finanziell.

LANGE SCHATTEN UNSERER MÜTTER - Ein Theaterstück von Safeta Obhodjas, Inszenierung: GEDOK Wuppertal

Autorin Safeta Obhodjas hat sich in ihren Werken oft mit dem Mutter-Tochter-Verhältnis in zugewanderten oder kulturell gemischten Familien auseinandergesetzt.

Das ist auch die Handlung des Theaterstückes “Lange Schatten unserer Mütter”, die das Lebens unterschiedlichen Kulturen in Deutschland zum Thema hat. Im Dialog der Monologe zweier Schwestern, Dilara und Zeyneb, spiegelt sich die ganze Problematik der zugewanderten Traditionen wider. Die Hauptprotagonistinnen leben mit ihren Familien in derselben Stadt, jedoch unter vollkommen verschiedenen Bedingungen, wobei sie auch sehr wenige ihrer Einstellungen teilen.

Auf der Bühne erzählen die Schwestern, jede für sich, über ihre konkreten Auseinandersetzungen. In den Monologen verteidigt jede Schwester ihre eigene Sichtweise, so dass sich in ihren Geschichten die ganze Komplexität der weiblichen Verhältnisse innerhalb der Zuwanderungsfamilien bei der Integration in die deutsche Gesellschaft widerspiegelt.

Die Freundinnen und Freunde unterstützen die GEDOK bei der Realisierung der Inszenierung, die für 2018 geplant ist.

LA HAINE - Eine Hass-Revue von glanz&krawall

Er schien gar nicht mehr zum emotionalen Repertoire des modernen Menschen zu gehören; in einer enormen zeitlichen Verdichtung wird er wieder offenbar. Das Berliner Theaterkollektiv glanz&krawall versucht ihn jetzt an der Schnittstelle zwischen Musik- und Sprechtheater zu sezieren: den Hass.

„Besser seid Ihr auch nicht als wir und die Vorigen. Aber keine Spur, aber gar keine -“, schreibt Tucholsky 1926 an den zukünftigen Zeitungsleser, also an uns. Seine und andere Stimmen des frühen 20. Jahrhunderts werden in der absurden Revue LA HAINE zur Prognose, zur Drohung. Wie können wir drinnen noch entspannt Theater spielen, wenn sich draußen Apokalyptisches zusammenbraut?

Die Schauspielerinnen Katrin Kaspar, Kara Schröder und Sängerin Luise Lein erwarten mit Karl Kraus die „letzten Tage der Menschheit“, während Sounddesigner Martin Lutz mit Benjamin Brittens „War Requiem“ ein mahnendes Grundrauschen im Raum installiert. „Was ist uns das, mein Herz, all diese Lachen Blut / Und Glut, und tausend Morde, und der Seufzerhall / Der ganzen Hölle, alle Ordnung stürzend, und der Wut Gedehnter Schrei / Nichts?! ... Doch, ja doch ...“, fragt Arthur Rimbaud 1871 aus dem Epizentrum der Pariser Kommune. Den jungen Literaten Georg Heym, der sich wenige Jahre vor dem 1. Weltkrieg zu Tode langweilt, packt exakt diese Sehnsucht nach der totalen Auslöschung.

Hass fungiert als Versprechen, als Motor für Veränderung. Er ist Dopingmittel für ein gemeinschaftliches Werden. Gezüchtet; getriggert; also Bestandteil der Kultur. Jedoch ohne menschliches Maß. Wenn wir also davon ausgehen, in diese Kultur des Hasse(n)s hineingeboren zu sein, könnte das Theater nicht der Ort sein, diesem Verrohungsprozess von innen heraus zu begegnen?

Aufführungen:

27.-30.04.2017, Cammerspiele Leipzig

17.05, 18.05., 20.05. & 21.05.2017, Theaterdiscounter Berlin

glanz&krawall ist ein freies Berliner Musiktheaterkollektiv um die Regisseurin Marielle Sterra. Das Kollektiv sucht nach einem Musiktheater, das etwas über die Welt erzählt, in der wir leben und über jene, in der wir leben könnten.

- Weitere Informationen unter www.glanzundkrawall.de

Breakdance meets Classic

50 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 18 Jahren erarbeiten mit Choreografen und dem Profiorchester der Elblandphilharmonie Sachsen während einer mehrmonatigen Probenphase ein interkulturelles Bühnenstück der besonderen Art: Während das wortgenaue Rezitieren ein tragendes Element der klassischen Kultur darstellt, entsteht Hip Hop u.a. indem bekannte Musikstücke gesampelt, geloopt, zerscratched und verändert werden. Diese Qualitäten lassen sich nicht nur in der Musik wiederfinden sondern genauso auf Bewegungen übertragen und am 12. Mai 2017 in zwei mitreißenden Performances im Stadtkulturhaus in Freital zu erleben.

Seit 2015 findet Breakdance meets Classic bisher jährlich in Sachsen statt, doch im Jahr 2017 sollen zum ersten Mal auch talentierte junge Tänzer(innen) aus dem Tanzland Rostock eingebunden werden.

Dieses innovative Großprojekt, in dem Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Tänzer, Musiker und Choreografen eng zusammenarbeiten und sich permanent aktiv in den Gestaltungsprozess einbringen, stellt neben der kulturellen Bildung der Jugendgruppen insbesondere die Selbstentwicklung jedes einzelnen Teilnehmers in den Mittelpunkt und fördert zudem den überregionalen Austausch mit engagierten Menschen unterschiedlicher Herkunft.

Die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützen die Teilnahme der Rostocker Tänzerinnen und Tänzer an diesem Projekt.

Gedenkveranstaltung für den syrischen Philosophen Sadik Jalal Al-Azm

Ende letzten Jahres starb der berühmte syrische Philosoph Sadiq Jalal Al-Azm. Er widmete sich besonders dem Thema (arabische) Aufklärung und war ein großer Verfechter des Säkularismus. Zudem war er dem Ibn Rushd Fund von Anfang an sehr gewogen und stand uns stets mit Rat und Tat zur Seite - er hielt z.B. Vorträge und nahm den Preis 2012 stellvertretend für die syrische Aktivistin Razan Zaitouneh entgegen (auf dem Photo ist er bei seiner Empfangsrede zu sehen). Er starb am 11. Dezember 2016 nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin.

Mit der Gedenkveranstaltung am 10. Februar 2017 im Festsaal des Roten Rathaus in Berlin möchten wir nicht nur an den großen Denker erinnern, sondern auch an den wunderbaren Menschen, dessen Großherzigkeit seinen intellektuellen Verdiensten in keinster Weise nachstand.

Zahlreiche Mitwirkende konnten gewonnen werden, um mit uns das Freie Denken zu feiern, und den großen syrischen Philosophen als seinen herausragenden Vertreter. Die Redebeiträge reichen von wissenschaftlichen bis zu persönlichen, und zur Abrundung wird seine Lieblingsmusik gespielt, von Oud bis zu Edith Piaf. Wir erinnern an Sadik Jalal Al-Azm, unter anderem zusammen mit Eman Chaker Al-Azm, Werner Ende, Carsten Wieland und Khaled Hroub unter den Rednern, und musikalischen Beiträgen von Nasir Chamma (Oud), Catherine Le Corre begleitet von Ziad Hakim am Fügel, dem Frauenchor Hanin und Lubana Al-Quntar.

Die Unterstützung der Freundinnen und Freunde hilft uns dabei, die Veranstaltungslogistik zu finanzieren.