Die Industrie verspricht "saubere Kohle" und will CO2-Emissionen unterirdisch lagern. Doch die Idee, damit die Klimakrise zu lösen, scheitert technisch und wirtschaftlich. Ein Kapitel aus dem Kohleatlas.

In Politik und Wirtschaft wird seit einigen Jahren ein technisches Verfahren präsentiert, um Kohlekraftwerke klimafreundlicher zu machen: das "Carbon Capture and Storage" (CCS). Es bedeutet, die CO2-Emissionen (carbon) aus Kraftwerken oder Industrieprozessen aufzufangen (capture) und in geologischen Formationen tief unter der Erde zu speichern (storage). Auch Teile der Wissenschaft und der Umweltbewegung hoffen, dass sich mit CCS die Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre bremsen, vielleicht gar wieder reduzieren lässt. In vielen vom Weltklimarat präsentierten Szenarien ist die Einhaltung des Zwei-Grad-Limits nur noch unter der Annahme wahrscheinlich, dass CCS zum Einsatz kommt. Genau das aber könnte sich als fataler Trugschluss erweisen. Es ist bereits zu erkennen, dass die noch in Entwicklung befindliche Technologie nicht ermöglichen kann, was sie ermöglichen soll.

So können bisher nur 85 bis 90 Prozent des CO2 aus Kraftwerken aufgefangen werden. Der Energieaufwand, der dafür in einem Kraftwerk aus der eigenen Leistung heraus aufgebracht werden muss, bedeutet einen Effizienzverlust von elf bis 15 Prozent und senkt den Wirkungsgrad damit von 35 auf 30 Prozent ab – und damit auf den Stand der 1980er-Jahre. Es müsste bis zu einem Drittel mehr Kohle verfeuern, um dieselbe Menge Energie zu erzeugen. Mit dem kommerziellen Einsatz von CCS würden sich folglich auch die negativen Umweltfolgen des Kohleabbaus verstärken.

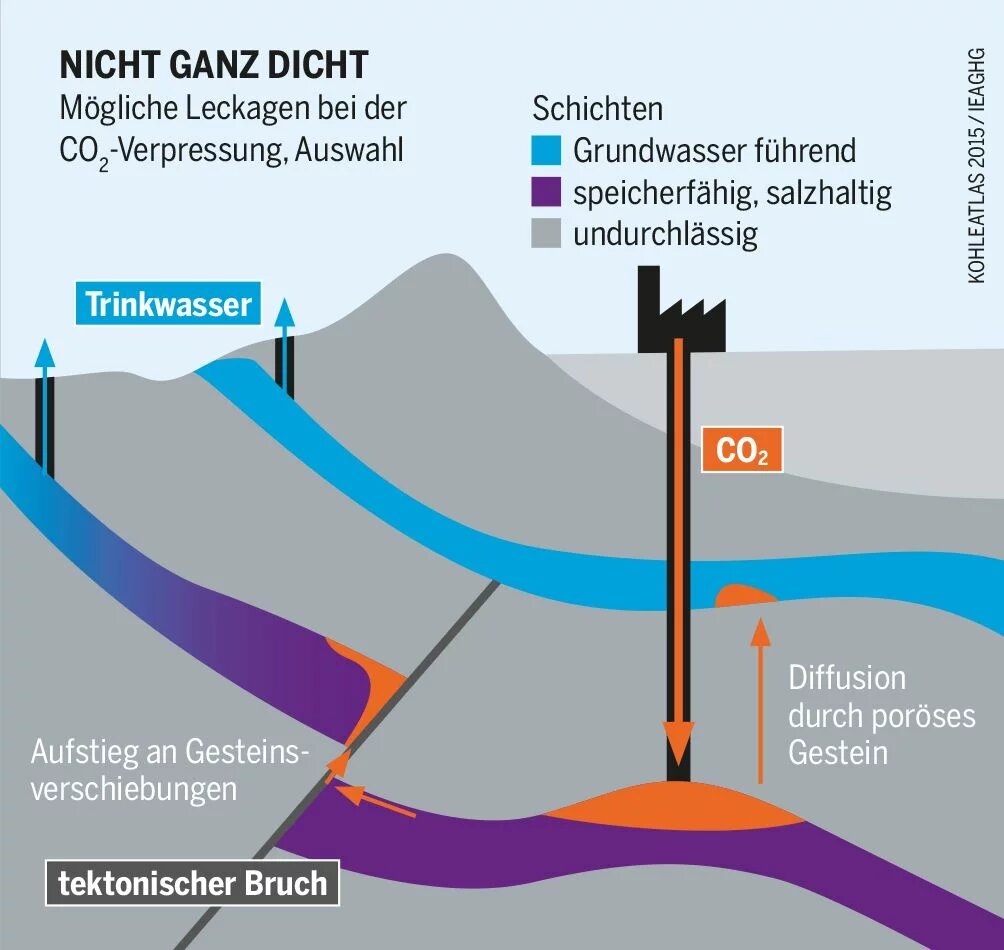

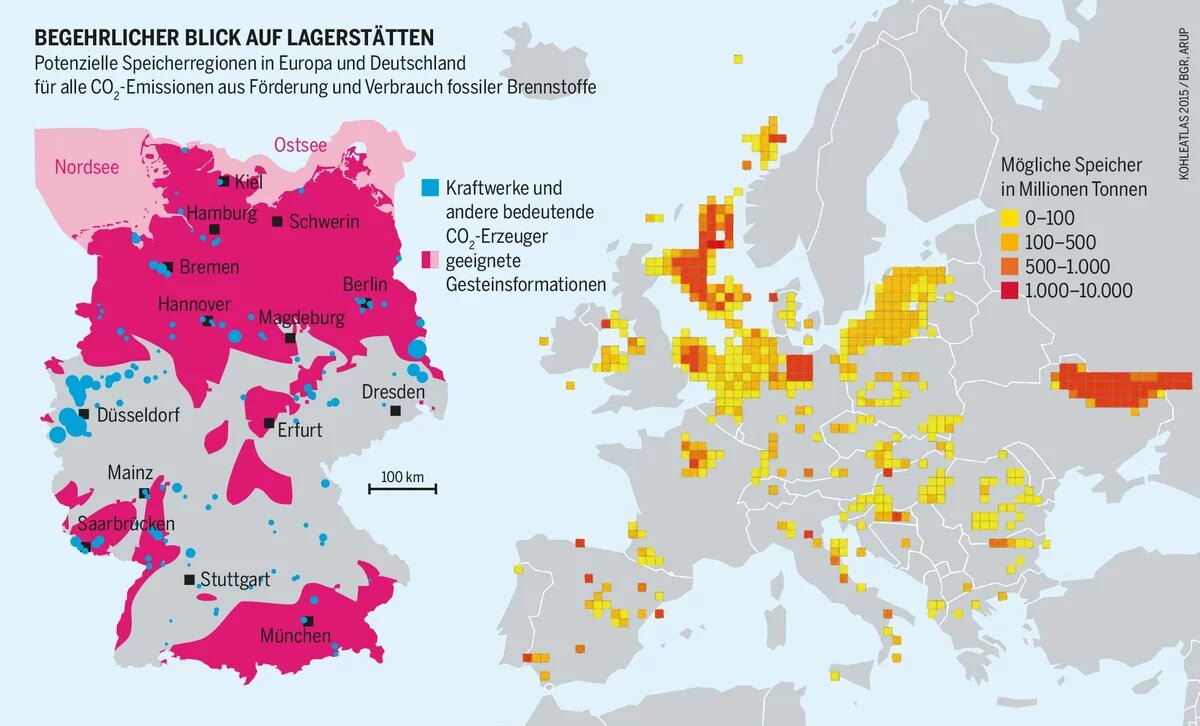

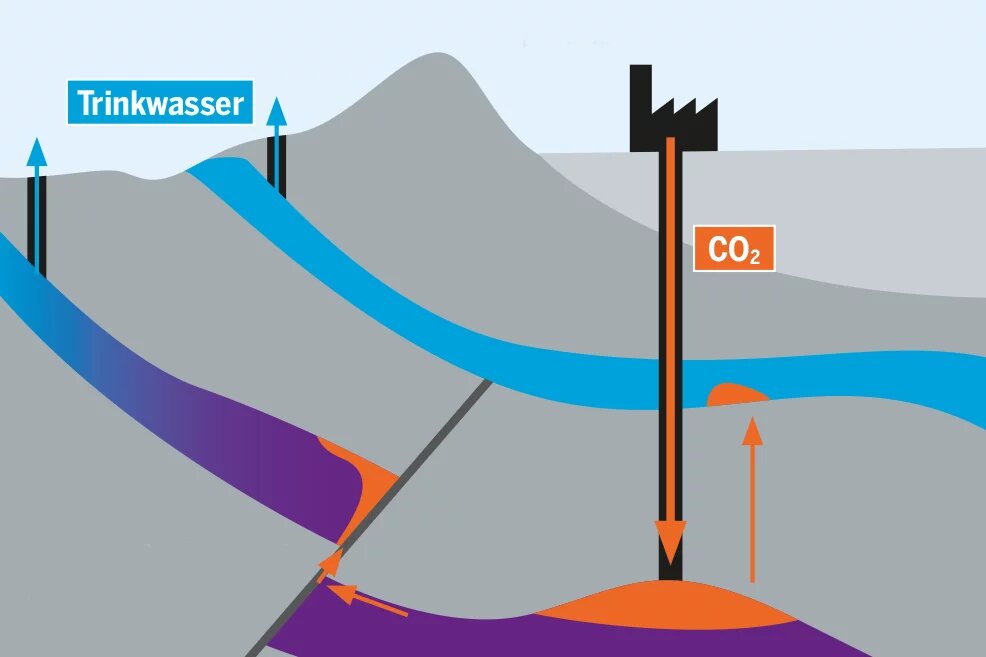

Als Speicher für das abgeschiedene CO2 können entleerte Öl- und Gaslagerstätten dienen. Die CO2-Verpressung wird vor allem in den USA und Norwegen seit Jahren eingesetzt, um die Ausbeute von Ölfeldern zu erhöhen. Ein weitaus größeres, aber umstrittenes Speicherpotenzial sind poröse, mit stark salzhaltigem Wasser gefüllte Gesteinsformationen, die mit einem undurchlässigen Deckgestein abgeschlossen sind, sogenannte saline Aquifere.

Ein solches CCS-Projekt startete der norwegische Energiekonzern Statoil 1996 im Sleipner-Gasfeld in der Nordsee. Weil der CO2-Gehalt des dort geförderten Erdgases zu hoch ist, scheidet Statoil vor Ort jährlich knapp eine Million Tonnen des Gases ab und presst es in Gesteinsformationen oberhalb des Gasfeldes, um die Zahlung von hohen CO2-Steuern zu vermeiden.

Doch es ist nicht sicher, ob Lagerstätten langfristig dicht bleiben, ob Gas diffus austreten kann, oder ob die Verschlüsse der Bohrlöcher angegriffen werden. Wenn es zu einer Eruption in größeren Mengen kommt, wären Menschen und andere Lebewesen gefährdet. Ferner kann bei salinen Aquiferen das vom CO2 verdrängte Salzwasser in höhere Gesteinsschichten aufsteigen, ins Grundwasser gelangen, es verunreinigen und versalzen.

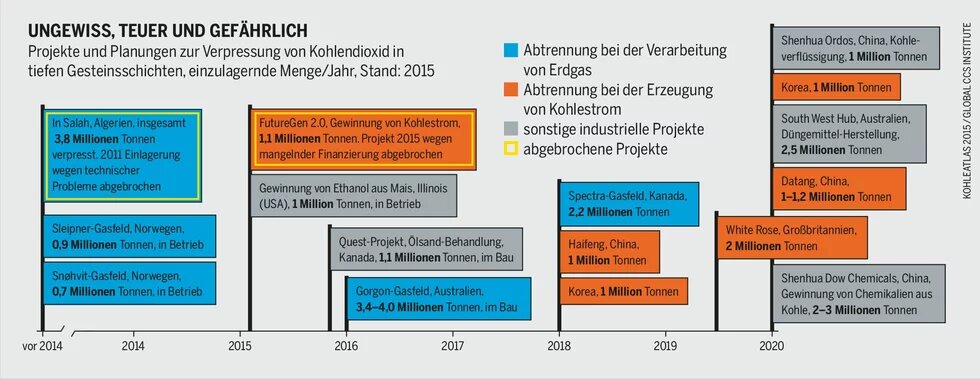

Bisher gibt es weder eine Technik zur Überwachung der CO2-Speicherstätten, mit der sich Leckagen systematisch aufdecken ließen, noch erprobte Verfahren, um solche Schäden zu beheben. Ein Vorzeigeprojekt in In Salah in Algerien wurde 2011 eingestellt, weil Bedenken wegen der Speichersicherheit aufkamen. Aufgrund der Kosten, die sich für ein größeres Kraftwerk auf mehrere Milliarden Euro summieren würden, und der technischen Schwierigkeiten gibt es bislang weltweit kein CCS-Kohlekraftwerk, das CO2 im nennenswerten Umfang abscheidet. Das einzige Projekt ist ein kleiner Kraftwerksblock in Kanada, der mit Steuergeldern unterstützt wurde, um die Fördermenge in einem Ölfeld zu erhöhen. Das Großvorhaben FutureGen in den USA für über 1,6 Milliarden Dollar wurde 2015 abgesagt.

Technisch existieren mehrere CCS-Verfahren. Für die Abscheidung des CO2 kann das Gas nach Verbrennung der Kohle mit chemischen Lösungen aus dem Abgasstrom "herausgewaschen" werden. Ein zweites Verfahren setzt auf das Prinzip der Kohlevergasung und die Abscheidung des CO2 noch vor der Verbrennung. Bei der dritten Methode wird Kohle unter reinem Sauerstoff verbrannt, um das CO2 leichter aus dem Abgasstrom abzuscheiden. Rein technisch eignet sich CCS eher für die Stahl- und Zementindustrie,

weil sie prozessbedingt CO2 schlechter vermeiden können.

Trotz aller Misserfolge dient das Versprechen der "sauberen Kohle" noch immer als Rechtfertigung für den Bau neuer Kohlekraftwerke. Das verlängert den Fortbestand des fossilen Geschäftsmodells und bremst den Umstieg auf erneuerbare Energien – auch weil CCS-Kraftwerke noch unflexibler als herkömmliche Kohlekraftwerke auf Nachfrageschwankungen reagieren können.

Manche Kohlekraftwerke, die wie das britische Kraftwerk Drax neben Kohle auch Holz verbrennen, sollen über sogenannte BECCS-Verfahren (Bioenergy with CCS) sogar negative Emissionen erreichen. Die Idee: Bäume nehmen beim Wachsen aus der Atmosphäre CO2 auf. Werden sie verfeuert, wird dieses CO2 mit CCS dem Kreislauf entzogen. Fachleuten zufolge geht diese Rechnung nicht auf. Denn die im großen Maßstab angelegten Monokulturen mit schnell wachsendem Holz würden nicht nur intakte Wälder verdrängen, sondern auch sehr viel weniger CO2 speichern.

Zudem ist fraglich, ob sie so viel CO2 aufnehmen, wie durch Düngemitteleinsatz, Holzverarbeitung, Transport sowie die Zerstörung intakter Böden frei wird. Zusätzlich würde BECCS den Druck auf die weltweiten Bodenflächen weiter erhöhen, wenn sich Investoren im großen Stil Land für den Anbau von Biomasse aneignen. Kritiker weisen im Zusammenhang mit diesem "Land Grabbing" immer wieder auf die Verletzung traditioneller Nutzungsrechte und die Schlechterstellung der lokalen Bevölkerung hin, denen landwirtschaftliche Flächen zur Deckung des eigenes Bedarfs verloren gehen.