Die Fundamentalkritiker der von der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit Airbus herausgegebenen Flugbroschüre haben keine Antworten auf realpolitische Fragen. Eine Gegenkritik.

In einem ausführlichen Beitrag haben kürzlich Jörg Haas und Hermann Ott, beides ausgewiesene Umweltwissenschaftler, ihre Ablehnung von „OBEN. Ihr Flugbegleiter“ begründet. Sie kritisieren nicht nur die Inhalte dieser gemeinsamen Publikation von Heinrich-Böll-Stiftung und Airbus Group, sondern auch die Kooperation selbst. Nach Geist und Buchstaben ihres Beitrags hätte die Cover-Schlagzeile des Flugbegleiters („Den globalen Luftverkehr nachhaltig zu gestalten ist eine gemeinsame Aufgabe“) anders enden müssen, mit „ist keine gemeinsame Aufgabe.“

Die Argumentation: Airbus sei ein Konzern, dessen „Geschäftsmodell auf Umweltzerstörung basiert.“ Er gehöre zu denen, die aus Profitinteresse „die notwendigen politischen Grenzsetzungen mit aller Macht“ bekämpfen. „Nur mit Dialog und guten Argumenten“ komme die ökologische Seite nicht weiter. Letzten Endes gehe es „um die Fähigkeit zum Konflikt“, die „konfliktive Durchsetzung“ einer „Großen Transformation“.

Sinn und Form

Der kritisierende Beitrag ist mit Kommentar überschrieben; so wird er im Folgenden auch bezeichnet. Die Textgattung ist korrekt benannt. Anders als etwa in einem Diskussionspapier brauchen in einem Kommentar Bewertungen weder begründet noch belegt zu werden. Insofern ist eine Richtigstellung sinnlos. Eine Auswahl: „als leichte Kost konzipiert“, „versucht Begeisterung zu wecken“, „wie aus der Feder der PR-Abteilung von Airbus“, „in opulenten Stories“, gar „attraktiv bebildert“. Letzteres ist vermutlich als Vorwurf gemeint.

Hier tritt ein Unverständnis zeitgemäßer Formen der politischen Kommunikation zu Tage. Denn anders als behauptet, bewirbt der an ein Bordmagazin angelehnte Auftritt nicht den Luftverkehr selbst, sondern den Luftverkehr als Thema. Die äußere Gestalt zielt auf Leserinnen und Leser, die an moderne Printmedien gewöhnt sind; die mit den unscharfen Schwarzweißbildchen und Textwüsten des letzten Jahrtausends nichts anfangen können; die weder Fettschrift, Ausrufezeichen noch Bullet Points brauchen, um eine Aussage zu verstehen; denen die Beschäftigung mit komplexen ökologischen Problemen, deren aktiver Teil sie sind, sogar – horribile dictu! – Lesefreude bereiten darf. Die Form des Flugbegleiters bietet ästhetische Barrierefreiheit und stellt keine Zumutung dar wie sonst so oft die (nicht nur fachsprachlich so bezeichnete) „graue Literatur“.

Das Redaktionsteam hat sich auch bewusst dafür entschieden, Spannungsfelder und Kontroversen bei den einzelnen Themen nicht in getrennten, konträren Beiträgen, sondern innerhalb gemeinsamer Texte abzuhandeln. Mit dem Ergebnis natürlich, dass beide Positionen dargestellt sind und damit auch die von Airbus. Das sind wahrscheinlich die Passagen, die (neben der Aufmachung) den PR-Vorwurf ausgelöst haben. Das Verfahren, die innere Logik beider Positionen darzustellen, wird übrigens nicht nur in der politischen Bildung geübt, sondern auch in der Wissenschaft betrieben.

Dafür, sich auf dieses didaktische Konzept eingelassen zu haben, verdient die Böll-Stiftung nicht Kritik, sondern Dank.

Dieses Verfahren wäre nur zu tadeln, wenn darunter der Inhalt gelitten hätte. Deshalb werden im Folgenden einige kritischen Bemerkungen des Kommentars überprüft. Was sich dort als widersprüchlich, unzulänglich und zuweilen schlichtweg falsch zeigt, eröffnet für die Zukunft ein weites, hoffentlich fruchtbares Debattenfeld.

Flug und Trug

Gegen den Vorwurf, der Flugbegleiter verharmlose die Folgen des Luftverkehrs, gleich eine Klarstellung: Das Heft geht unter Berücksichtigung aller Schadstoffe von „mehr als“ fünf Prozent Anteil des Luftverkehrs am Klimawandel aus (S. 37). Darin folgt es den auf etwas älteren Daten beruhenden „mindestens“ 5 Prozent der deutschen Nichtregierungsorganisationen in ihrem Luftverkehrskonzept von 2015 (S. 30). Der Kommentar nennt „bis zu“ fünf Prozent auf der Grundlage offenbar noch etwas älterer Berechnungen. Das Ausmaß des Problems wird also ähnlich eingeschätzt.

Wie die Emissionen stellt der Kommentar auch den Fluglärm als wachsend dar. Doch der „peak noise“ ist offenbar überschritten, zumindest in Europa, so auch die grüne Landesvorsitzende in NRW, Mona Neubaur, in einem Pro+Kontra im Flugbegleiter (S. 21) – ein Ergebnis regulierter Flugzeiten, leiserer Turbinen und besserer Flugbahnen. Von den Antifluglärm-Initiativen mag niemand recht betonen, dass der Lärm abnimmt, weil dies den Druck auf Flughafenbetreiber, Airlines und Turbinenbauer verringern könnte. Doch der Trend zeigt eben auch, dass es sich lohnt, für solche Ziele aktiv zu werden. Der Kommentar lässt allerdings vermuten, dass er solche Erfolge im Grunde als schädlich betrachtet, weil sie die Akzeptanz des Flugverkehrs doch nur vergrößern, also eine Art „noise rebound“ darstellen. Wenn das so wäre, sollte der Kommentar den Fluglärm allerdings nicht fälschlich als zunehmend dramatisieren, sondern besser ignorieren.

Bei der Lektüre des Kommentars drängt sich die Frage auf, ob die intellektuelle Unterforderung in der Debatte um die Dekarbonisierung des Luftverkehrs wirklich hilfreich ist? „Der Flugverkehr alleine hat also das Potenzial, alle Anstrengungen für den Klimaschutz zunichte zu machten“, heißt es im Kommentar. Klar: Wenn die globalen Emissionen insgesamt gegen Null gehen müssen, macht jede Branche mit auch noch so wenig verbleibenden Emissionen „alles“ zunichte. Oder wenn sich beim Luftverkehr in Zukunft nichts, auf dem Rest der Welt aber alles ändert.

Man muss die Kirche im Dorf lassen: Der Luftverkehr ist ein Klimasünder unter einem guten Dutzend. Energiegewinnung und Zementherstellung, Heizen und Kühlen von Gebäuden, Fleischproduktion und Straßenverkehr sind die Schlüsselsektoren, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen oder zu verfehlen. Unter diesen Umständen dem Luftverkehr die Hauptrolle zuzuschreiben ist stark übertrieben. Es reicht vollkommen, das wirkliche Ausmaß und die drohende Steigerung klimaschädlicher Emissionen bei ungehemmtem Wachstum zu benennen.

Das von den Kritikern ignorierte Pro+Kontra über die Entwicklung des Fluglärms erlaubt, noch auf eine weitere irreführende Behauptung hinzuweisen: „Positionen der Nichtregierungsorganisationen und der kritischen Wissenschaft fehlen.“ Tatsächlich hat der „Flugbegleiter“ die Kontroversen aufgenommen, die bei den vorausgegangenen Fachgesprächen zur Zukunft des Fliegens auftraten. Über die Fluglärmdebatte und das Streitgespräch zwischen Ralf Fücks und Tom Enders hinaus (S. 34-36) ist ein umfangreicher Beitrag dem Luftverkehrskonzept der NGOs von 2015 und ihren Widersachern vom Industrieverband BDLI gewidmet (S. 46–49). Und die Protokollstrecke über die Inhalte der drei Fachgespräche benennt Punkt für Punkt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede (S. 24–29), an deren Herausarbeitung eben auch NGOs und kritische Wissenschaftler beteiligt waren.

Nun liegt es nicht fern zu vermuten, dass wer einen Dialog mit der Industrie grundsätzlich ablehnt, bei den Fluggesprächen auch nicht anwesend war. Wenn der Kommentar nur die Abwesenden in den Genuss der Bezeichnung „NGOs und kritische Wissenschaftler“ kommen lassen will, sollte er das deutlicher machen. Das wäre eine eigenwillige Unterscheidung zwischen „richtigen“ und „falschen“ Nichtregierungsorganisationen und wissenschaftlichen Ansätzen. Nebenbei wäre noch zu erklären, warum einem Heft über die Bilanz der Fluggespräche das Fehlen von Positionen vorgeworfen wird, die dort gar nicht vertreten werden wollten.

Verdreht ist der Beitrag im Flugbegleiter über das Algenkerosin dargestellt. Die im Kommentar geäußerten Einwände gegen das Konzept sind nicht nur allesamt dem Flugbegleiter selbst entnommen, sondern sie erklären auch noch die Schwachstellen und Unklarheiten des Algenkerosin-Projektes zu Mängeln des Beitrags. Ein Beispiel soll das Verfahren veranschaulichen. Der Artikel berichtet distanziert von einer Aussage der Verantwortlichen: „In Südeuropa, heißt es, stünden genug Flächen zur Verfügung“. Der Kommentar macht daraus: „In Südeuropa, heißt es in der Broschüre, stünden genug Flächen zur Verfügung“. So wird ein deutlich gekennzeichnetes indirektes Zitat so umformuliert, als ob der Beitrag sich diese Aussage zu eigen machen würde.

Wir gehen hier aber nicht von der Unfähigkeit, sondern vom Unwillen aus, zwischen Zitiertem und Zitierendem zu unterscheiden. Nach Ansicht des Kommentars bedeutet womöglich schon die Wiedergabe einer unliebsamen Position, sich mit ihr gemein zu machen. Dass diese Haltung auch beim Blick auf das Gesamtheft zu erkennen ist, wurde schon erwähnt.

Beliebigkeit der Grenzen, Grenzen der Beliebigkeit

Der Flugbegleiter schweige über Grenzen für den Luftverkehr, klagt der Kommentar. Doch sie stehen groß auf Seite 4. Das von der Industrie proklamierte CO2-Ziel von minus 50 Prozent gegenüber 2005 bedeutet: Im Vergleich mit dem, was bei einem ungehemmten Wachstum bis 2050 emittiert würde, darf nur noch ein Viertel ausgestoßen werden. Wie kann das gehen? 25 Prozent der Emissionen des Flugverkehrs fallen durch bereits heute prognostizierbare technische und organisatorische Innovationen weg. Die verbliebene Hälfte muss durch Sprunginnovationen, alternative Treibstoffe und Antriebe eingespart werden. Soweit die Absichtserklärung der Industrie. Wir wissen, dass entsprechende Selbstverpflichtungen nicht besonders ernst zu nehmen sind, solange sie nicht durch bindende Vorgaben untermauert werden – daher kann die Politik keinesfalls aus der Verantwortung entlassen werden.

In der wissenschaftlichen Debatte um den Luftverkehr wird auch ein globales Reduktionsziel von minus 80 Prozent bis zum Jahr 2050 gegenüber dem Stand 2015 gefordert; das halbiert noch einmal die erlaubten Emissionen im Vergleich zur Selbstverpflichtung der Industrie. Die acht deutschen Nichtregierungsorganisationen, die im letzten Jahr ihr Luftverkehrskonzept vorgestellt haben, fordern minus 50 Prozent Treibhaus-Emissionen bis 2030. Man kann die zulässigen Emissionen für 2050 sogar auf null setzen und Nullemissionsflüge entweder verlangen (Klimapolitiker) oder versprechen (Technologiegläubige).

Der Kommentar umgeht solche griffigen, fast beliebigen Grenzsetzungen – er nennt überhaupt keine konkreten Reduktionsziele. Dabei würde sich daraus maßgeblich ableiten, wie die Maßnahmen ausgelegt sein müssen. Es wird nicht einmal behauptet, dass die Selbstverpflichtung der Industrie nicht ausreiche. Auch wird nicht erwähnt, dass keine andere Industriebranche eine so weitgehende Selbstverpflichtung erklärt hat. Man kann durchaus der Meinung sein, dass die Ziele der Industrie nicht zu erreichen sind. Dann aber sollte man das auch begründen. Das dürfte allerdings schwerfallen, da niemand die technologische Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten voraussagen kann.

Dies passt zur realistischen Einschätzung der Branche, dass man selbst noch nicht wisse, wie das eigene Ziel zu erreichen sei. Dies unterscheidet sich übrigens durchaus von den üblichen Beteuerungen der Industrie bei Selbstverpflichtungen. Damit ergibt sich – jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils – ein Forderungsverhältnis der Politik gegenüber der Industrie. Bei der Fundamentalkritik an der Selbstverpflichtung bleibt ferner eine hilfreiche strategische Option auf der Strecke: diese Ziele als Maßstab für andere Verkehrsindustrien anzusetzen, also die eine Branche mit den Zusagen der anderen unter Druck zu setzen.

Böse Neutralität

„Verräterische Sprache“ und „unkritische Reproduktion“, schimpft der Kommentar, liege im Flugbegleiter vor, weil das geplante CO2-neutrale Wachstum ab 2020 eigentlich nichts weiter als ein Freifahrschein für das unerwünschte Offsetting sei, das Freikaufen durch die Finanzierung von CO2-Senkungen in anderer Branchen. Doch bei nüchterner Betrachtung bezeichnet CO2-neutrales Wachstum kaum mehr als ein Etappenziel, eine Durchgangsphase. Mit welchen Mitteln das Ziel erreicht wird, Emissionen stärker zu reduzieren als der Verkehr wächst, ist davon erst einmal unabhängig. Auch das NGO-Konzept verlangt eine schnelle klimaneutrale Stabilisierung, dann Absenkung. Sie heißt „climate neutral development“, also „Entwicklung“ statt des provokanten Begriffs „Wachstum“. Über realistische Verläufe lässt sich trefflich streiten. (Weil „Neutralität“ auch „Unschädlichkeit“ suggeriert, ist dieser Begriff übrigens tatsächlich irreführend).

Hier soll aber dem im Kommentar lancierten Eindruck nachgegangen werden, dass Klimaneutralität kein wünschenswertes Etappenziel sei. An anderer Stelle unterstreicht er: Je mehr reduziert wird, umso mehr wird auch geflogen und damit aller Erfolg bei den Einsparungen wieder aufgehoben – der bekannte Rebound-Effekt. Was aber folgt daraus? Sind die weitere Steigerung der Treibstoffeffizienz und die Senkung der Emissionen pro Flugkilometer deshalb irrelevant?

Eine solche Position überhöht den Rebound-Effekt zu einem unüberwindlichen Naturgesetz. Sie unterstellt, dass eine absolute Entkopplung von Flugverkehr und CO2-Emissionen unmöglich sei. Diese Behauptung ist bereits durch die Energiewende im Stromsektor wiederlegt. Der Kommentar scheint hingegen das Ziel zu verfolgen, weiterhin durchaus schmutzig, aber schnell immer weniger fliegen zu wollen. Innovation bliebe wünschenswert, verlöre aber stark an Bedeutung. In dieser Logik wäre der Industrie ihr letzter Trumpf aus der Hand geschlagen. Falls kein Missverständnis vorliegt und es diese Variante tatsächlich gibt, sollte sie auch benannt werden.

Dabei steht außer Frage, dass, wie auch die NGOs ausführen, dass Offsetting kein geeignetes Mittel ist, zu nachhaltigen Fortschritte zu kommen. „Die einst erhofften 30 Prozent Reduktion durch einen globalen Mechanismus werden durch Offsetting nicht zu erreichen sein“, heißt es in der Protokollstrecke des Flugbegleiters, also ganz offiziell (S. 27). Der Kommentar lässt diese Aussage außer Acht, um den Popanz der „Schönfärberei“ aufrecht zu erhalten. Die Problematik der Offsets ist übrigens auch im komplett ignorierten Text über den Streit zwischen NGOs und der Industrie dargestellt (S. 48/49).

Instrumente und Akteure

Politische Instrumente zur Emissionsreduktion würden im Flugbegleiter „nicht ernsthaft“ diskutiert, heißt es. Tatsächlich geht das Heft verschiedene Formen der Regulierung durch, über die in den letzten Jahren debattiert wurden, und die, soweit umgesetzt, allesamt wenig erfolgreich waren. Keine Instrumente ohne Akteure – doch über sie wie über die internationalen Kräfteverhältnisse schweigt sich der Kommentar aus, und folglich auch darüber, wem überhaupt welche Politik abzuverlangen ist.

Zur Einstimmung sei das Debakel der zuständige UN-Spitzenorganisation ICAO erklärt. Bei ihrer Vollversammlung im Oktober wird sie wohl ein Offsetting-System beschließen; die Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Das Negativ-Szenario für die Zukunft sieht so aus: Weil sich diese Konferenz von Regierungsdelegationen nur alle drei Jahre trifft, wird die nächste Versammlung 2019 sich damit befassen, wie weit die Beschlüsse von 2016 umgesetzt sind; Ergebnisse werden noch kaum zu erkennen sein. Auf der Sitzung von 2022 werden dann die ausbleibenden Fortschritte beklagt und Projekte beauftragt, die zu neuen Beschlüssen auf der Sitzung im Jahr 2025 führen können. Das ist keine Satire.

Die Vorstufen zu dieser Entwicklung hat es schon auf den ICAO-Versammlungen von 2007 (freiwillige Reduktionen), 2010 (Verwerfen der Reduktionen und Beschluss, neue Vorschläge zu entwickeln) und 2013 (Vorschläge nicht fertig geworden) gegeben. Bisher war das eine läppische Zeitverschwendung, an der auch die Vertretungen Deutschlands und der EU beteiligt sind. Es ist auch kein Wille zu erkennen, die institutionelle Sonderrolle der ICAO aufzuweichen und sie dem globalen Klimaregime oder wenigstens der Welthandelsorganisation zu unterstellen. Man mag Forderungen analog zu den Beschlüssen der Klimakonferenzen erheben, unterworfen ist ihnen die ICAO aber nicht. Es ist nicht zu erkennen, dass in diesem Rahmen realistische Ziele und Instrumente zur Verringerung von Emissionen erreichbar sind.

Fortschrittlicher als die ICAO gab sich zeitweilig die EU. Durch ihr ungeschicktes Vorgehen bei zu erwartendem Widerstand ist ein globales Handelssystem für Flugemissionen in weite Ferne gerückt, nachdem die einseitige Einführung in Europa beinahe zu einem Handelskrieg geführt hätte (S. 40/41). Soll die EU erneut oder diesmal nur Deutschland zum internationalen Akteur werden, wie es die deutschen NGOs fordern, und einfach dort weitermachen, wo die EU 2012 aufgehört hat, auch wenn hiesigen Fluglinien und Flughäfen dadurch in die Krise schlittern? Man muss sich schon darauf einlassen, dass nationale und selbst europäische Regelungen in einem globalen Luftverkehrssystem vorhersehbare internationale Reaktionen auslösen. Wer wiederum dafür keine plausible Strategie hat, mag den Luftverkehr durch eine globale politische Krise reduzieren wollen – aber wenn, sollte auch dies klar ausgesprochen werden.

Auch die Kritiker verfügen nicht über ein konsistentes Konzept für eine globale Lösung. Grotesk ist der Satz: „Verschiedene Instrumente zu diesem Zweck sind in vielen Jahrzehnten umweltpolitischer Forschung und Praxis entwickelt worden“. Viel angemessener ist die genau entgegengesetzte Erkenntnis an anderer Stelle des Kommentars: Lösungsansätze seien „noch dünn gesät und nur in Umrissen durchdacht.“ Es gibt Bausteine, mehr nicht.

Muss es vielleicht auch nicht. Marktbasierte Instrumente, das zeigt sich am dysfunktionalen EU-Emissionshandelssystem (ETS), gehören zu den komplexesten umweltpolitischen Mitteln. Also muss eine globale Regulierung viel besser vorbereitet sein als damals das EU-ETS. Die Politik müsste also dafür sorgen, dass ein effektives ETS für den Luftverkehr bereitsteht, wenn sich das "Offsetting" als Placebo erweist. Aber der Kommentar fordert das nicht, so wie er sich auch nicht zu anderen großen Interferenzzone von Flugverkehr und politischen Akteuren äußert, nämlich der Luftverkehrsinfrastruktur, die vom Einheitlichen Europäischen Luftraum bis zu den großen staatlichen Flughäfen reicht.

Zivile Luft- und Raumfahrt überwiegen Rüstungsproduktion deutlich

Airbus ist dem Kommentar zufolge nur ein renditeorientierter „Profiteur der Umweltzerstörung“ – eine doch etwas eindimensionale Sicht. Der Flugzeugbauer ist ein teilstaatlicher Konzern (eine Sperrminorität von 26 Prozent gehört Frankreich, Deutschland und Spanien, der Rest liegt in Streubesitz) mit industriepolitischem Background und einer langen Subventionsgeschichte, um sich aus der technologischen Abhängigkeit Westeuropas von den USA zu befreien. Durch hohe Fördergelder bei der Modellentwicklung und durch einen Rüstungsanteil von 20 Prozent ist Airbus auch unmittelbar von seinen staatlichen Geldgebern abhängig. Blieben die Mittel aus, geriete Airbus in die roten Zahlen – das wissen auch die privaten Aktionäre.

Über Airbus können die Geber ein Drittel bis die Hälfte des Weltmarktes für große Passagierflugzeuge beeinflussen, und bedingt durch den späten Markterfolg einen nicht ganz so hohen Anteil an den globalen Flugzeugemissionen. Dabei investiert das Unternehmen die meisten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (nach eigenen Angaben 90 Prozent der zivilen Investitionen) in die Umwelteffizienz seiner Maschinen. Müssten bei internationalen Klima-Verhandlungen alle wichtigen Staaten Opfer erbringen, geriete Airbus gar zum wertvollen Unterpfand einer fairen Lastenteilung. Aber Airbus von Staats wegen abzuverlangen, weniger Flugzeuge zu bauen, würde die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Konzerns beenden und herzliche Zustimmung bei Boeing und den neuen Konkurrenten in Kanada, Brasilien und China hervorrufen.

Weil an dieser Stelle gelegentlich hämische Zwischentöne auszumachen sind, noch ein Wort zu Airbus als Rüstungsunternehmen. Um sich von der technologischen Vorherrschaft der USA bei Rüstung, Luft- und Raumfahrt zu lösen, bauten mehrere westeuropäische Regierungen (gemeinsam mit der Industrie, unter aktiver Mithilfe von Großbanken und mit Abermilliarden an Subventionen) den Airbus-Konzern zu einem modernen militärisch-industrieller Komplex zusammen. Stück für Stück gliederten sie seit den 1980er Jahren vor allem deutsche und französische, aber auch britische, spanische und italienische Rüstungsprojekte an die erfolgreiche „Airbus Industrie“ an. Airbus meldete in dieser Zeit für den zivilen Großflugzeugbau erste Erfolge gegen Boeing, ebenfalls mit Milliardensubventionen bewerkstelligt.

Vier Entwicklungen verhinderten die befürchtete Dominanz des Airbus-Konglomerats in der westeuropäischen Rüstungspolitik. (1) Das Ende des Kalten Krieges reduzierte die Bedeutung des Militärs erheblich. (2) Die Regierungen entzweiten sich wegen der Aufteilung großer Rüstungsprojekte, British Aerospace steigt 2006 sogar aus. (3) Der Zivilflugzeugbau wurde so erfolgreich, dass seither der Rüstungsanteil stetig an Bedeutung verliert. Als im Jahr 2000 die European Aeronautic Defence and Space Agency (EADS) entstand, lag der Zivilflugzeug-Anteil am Umsatz bereits bei 59 Prozent; als EADS Ende 2013 in Airbus Group umbenannt wurde, bei 70 Prozent. (4) Mehrere schwere Organisations-, Finanz- und technische Krisen verhinderten ein selbstbewusstes Auftreten der Airbus Group gegenüber der Politik.

Das Ergebnis: Bei Airbus waren die Zivilflugzeugsubventionen so erfolgreich, dass sie die Rüstungsproduktion marginalisiert haben. Mit einigem Recht lässt sich wohl feststellen, dass statt des militärisch-industriellen ein Luft- und Raumfahrtkomplex entstanden ist. Es ist sogar betriebswirtschaftlich vorstellbar, dass Airbus die Rüstungsproduktion einstellt und zum reinen Zivilunternehmen wird. Aber dann? Bundeswehr und Nato müssten ihr Fluggerät wieder in den USA bestellen, ähnlich der Situation in den 1960er Jahren. Oder sollen die Armeen, quasi als Vorbedingung für die Teilnahme an Gesprächen über die Zukunft der zivilen Luftfahrt, künftig ganz auf den Einsatz von Flugzeugen verzichten? Im Ernst: Eine konsistente und einheitliche Exportkontrolle sollte dazu führen, dass der Rüstungsanteil von Airbus weiter sinkt. Auch der Rest ist Aufgabe der Politik. Airbus liefert schließlich nicht auf Verdacht, sondern auf Bestellung.

Wem die Stunde schlägt.

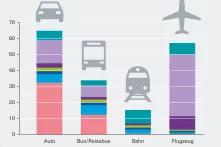

Der Verkehrsmittelvergleich in Emissionen je Kilometer und Passagier (auf S. 6/7, bei dem Flugzeuge in puncto Emissionen und Kosten besser wegkommen als Pkws), sei „irreführend“, heißt es im Kommentar. Man müsse stattdessen je Stunde und Passagier rechnen. So kämen fünfmal mehr Emissionen als beim Pkw zusammen. Warum aber rechnen alle in Passagierkilometern, das Umweltbundesamt, die EU, die Industrie sowieso, aber auch die große Luftverkehrsstudie des Wuppertal Instituts von 2007 und die maßgeblichen deutschen NGOs? Wer sich im Flugbegleiter die Grafik mit den verdeckten Kosten der verschiedenen Verkehrsmittel anschaut, wird was sofort erkennen? Die im Vergleich zum Autofahren viermal so hohe Klimaschädlichkeit von Flügen in der EU – und zwar auf Basis der Passagierkilometer. Die Grafik ist übrigens dem Luftverkehrskonzept der acht deutschen NGOs entnommen.

Die Forderung, das Zeitmaß „Stunde“ bei den Berechnungen zu verwenden, steht im Kommentar in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aussage, „wir Menschen“ hätten keineswegs einen festen Bedarf an Mobilität. Direkt darauf folgt die gegenteilige Aussage: Ihr zufolge wenden Menschen seit Jahrzehnten etwa eine Stunde pro Tag für Mobilität auf, nur reisen wir heute mit immer schnelleren Verkehrsmitteln immer weiter und emittieren deswegen mehr Schadstoffe. Doch dieses Stundenkonzept ist fragwürdig.

Erstens: Wer darauf beharrt, die Emissionen einer Stunde Flugzeit mit denen einer Stunde Auto- oder gar Fahrradzeit zu vergleichen, landet mit dem Flug selbstverständlich in viel höheren Emissionsbereichen, weil mit viel mehr Gewicht viel mehr Strecke zurückgelegt wird. Logischerweise ergibt sich für einen klimabewussten Reisenden die Frage: Welches Verkehrsmittel statt des Flugzeugs soll ich für eine Fernreise wählen? Alternativen lassen sich aber nur in Emissionsmengen pro Personenkilometer vergleichen. Die wiederum hält aber der Kommentar für „irreführend“. Anscheinend bleibt nur die Antwort: Suche dir kein anderes Verkehrsmittel, sondern ein anderes Ziel, bei dem sich die Frage nach dem Fliegen erst gar nicht stellt. Wie realitätstauglich und demokratieverträglich dieser Ratschlag ist, sei dahingestellt.

Zweitens: Die Ausgangsbehauptung stimmt nicht. Das tägliche Zeitbudget für Mobilität liegt nicht „mehr oder weniger konstant bei durchschnittlich einer Stunde pro Tag“, wie laut Kommentar eine maßgebliche Studie von Zahadi vor 40 Jahren sagte. Tatsächlich wird seither der tägliche Zeitbedarf fortlaufend revidiert und hochgesetzt. Zudem beziehen sich die einschlägigen Studien überhaupt nicht auf das Fliegen, sondern auf Mobilität in den Städten, also etwa auf Arbeits- und Einkaufswege.

Drittens: Der Kommentar benutzt die Formulierung „wir Menschen“. Wer sich mit globalen Trends befasst, hört sofort die Alarmglocken schrillen. Im globalen Norden und Süden, bei arm und reich, auf dem Land und in den Städten oder bei Frauen und Männern soll es die gleiche Mobilitätsdauer geben? Erfahrungsgemäß verbergen sich hinter einer solchen Formulierung oft weiße Mittelstandsnormen. Und prompt: Das Papier verlinkt auf einen globalen Überblick „Grundlagenwissen: Das konstante Reisezeitbudget“. Dessen allererste Grafik zeigt auf einer Zeitachse von 1972 bis 2007 Werte zwischen 300 und 400 Stunden pro Jahr, untertitelt mit „Eine statische Mobilitätskenngröße: Die jährliche Unterwegszeit pro Person“. Tatsächlich, ergab eine Internetrecherche, handelt es sich aber nicht um eine globale Beobachtung, sondern nur um Fahrtzeiten in Großbritannien! (abgedruckt in Metz 2008, S. 323).

Nicht nur das: In der westlichen Fachwelt wird genau diese Konstanz in Großbritannien seit mindestens zehn Jahren als Ausnahme betrachtet, während Daten aus den USA, anderen europäischen Ländern und Australien zweistellige Prozentzuwächse bei der Mobilitätszeit zeigen (und der Strukturwandel in Südostasien und China komplett unberücksichtigt bleibt). Der Hintergrund für den Zuwachs: Global wird Mobilität bequemer und billiger. Zudem erlauben Mobilgeräte Telefonate und Mediennutzungen, während wir unterwegs sind, ermöglichen also die Mehrfachnutzung von Transportzeit.

Weiter geht’s: In jenem aus dem Kommentar verlinkten „Grundlagenwissen“ soll mit einer anderen zentralen Grafik auch noch ein konstantes Zeitbudget über „verschiedene Kulturkreise“ hinweg belegt werden. Die Untersuchungen reichen von Osnabrück 1965 über Dörfer in Tansania 1985 bis zur Großstadt Tianjin in China 1993. Dieser 23 Jahre alte Wert ist der jüngste für die sogenannten Marchetti-Konstante, auf die sich der Kommentar beruft. Hier ist nicht nur Ideologie-, sondern auch Aktualitätskritik angebracht.

Angesichts dieses Befundes ist eine Generalrevision aller wissenschaftlichen Annahmen zu empfehlen, auf denen bestimmte verkehrspolitische Aussagen beruhen. Warum aber beharrt man auf so überholten und bis in die Quellenstruktur fehlerhaften Aussagen? An anderer Stelle im Kommentar ist von „(zum Teil empfundener) Lebensqualität“ durch das Fliegen zu lesen. Noch eine beunruhigende Aussage – offenbar weiß da jemand über die objektive Lebensqualität besser Bescheid als die Menschen, die mit dem Flieger oder anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Dies alles ergibt durchaus einen Sinn. Tatsächlich könnten Öko-Sozialingenieure aus einem unterstellten und korrigierten Mobilitätsbedürfnis von „uns Menschen“ globale Mobilitätszuteilungen ableiten. Über solche Vorstellungen würde man gerne mehr erfahren.

Die „Große Transformation“

„Die Herausforderungen des Flugverkehrs müssen in den Rahmen der ‚Großen Transformation’ gestellt werden“, heißt es. Gebieterische Formulierung und typografische Gestaltung mit Anführungszeichen und großem G lassen wiederum auf ein autoritäres Konzept schließen. Technologische Innovationen sollen „rasch“ und „tiefgreifend“ sein, weil sich die Mobilitätsinfrastruktur grundlegend ändern muss, von „sozialen“ Innovationen begleitet. Doch es bleibt ganz unklar, was solche Formulierungen für die Innovationen im Luftverkehr bedeuten.

„Deckel“ und „absolute Grenzen“, mit denen „über mehrere Jahrzehnte“ die schädlichen Emissionen auf Null gebracht werden – solche Top-down-Rechenspiele können durchaus diskutabel sein. Aber dazu gehören eben auch klare Antworten auf die Frage: Wie, von wem, wann wird ein solches Weltemissionsregime durchgesetzt und installiert? Welche Erfahrungen aus dem Kyoto-Prozess (den diversen Klimaverhandlungen) führen zu welchen Schlussfolgerungen bei einer globalen Strategie zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs? An einer Stelle im Kommentar ist von „konfliktiver Durchsetzung“ die Rede – es müssten die globale Flugbranche und ihre Kunden gemeint sein. Auch gegen den Luftfahrt-Boom in Asien und anderen Schwellenländern, dem eigentlichen Wachstumsmarkt der kommenden Jahrzehnte? Aber über die Akteure und politischen Wege eines solchen Luftkrieges herrscht wie überall im Kommentar Schweigen.

Stattdessen Banalitäten: Dass das Fliegen sehr teuer und sehr selten werde, sei politisch nur durchsetzbar, wenn dies nicht mehr als Verlust von Lebensqualität erscheine. Der Kommentar selbst findet verständnisvolle Worte für junge Menschen, für die „der Kurztrip mit dem Billigflieger ein nicht wegzudenkender Teil ihres Lebens“ sei. Als Lösung wird kollektiver statt individueller Verzicht vorgeschlagen, also die politische Zustimmung zum Schrumpfen des Sektors und dem globalen Ende von Geschäfts- und Freizeitreisen im bisher gewohnten Umfang.

Dies ist aber erst möglich, wenn alle so weit sind, weil sonst die Einsparungen der Einen den Konsum der anderen subventionieren. Der Kommentar macht selbst auf dieses „grüne Paradox“ aufmerksam. Dabei soll es auch noch sozial gerecht zugehen, damit am Ende nicht nur noch die Reichen fliegen dürfen. Dies wäre sonst, wie es im Kommentar geschichtsvergessen heißt, „ökonomischen Apartheid“ – es ist merkwürdig, wenn Weiße so etwas für sich befürchten. Einzelheiten werden wie immer nicht genannt.

Und es fehlt auch jede Aussage darüber, ob ein weltweites Mobilitätsbedürfnis mit klimaverträglichen Flugzeugantrieben gestillt werden „darf“. Letztlich geht es um die Frage, welchen Radius Mobilität hat. Der Eindruck will nicht vergehen, dass die Welt für den Kommentar zu groß ist.

Zum Schluss

Wie die Bedeutung der Kooperation für die Heinrich-Böll-Stiftung einzuschätzen ist, lässt sich von außen schwerlich sagen. Dass eine Debatte auf Augenhöhe und folglich eine gemeinsame Publikation zu unterbleiben habe, ist in einer zunehmend kontaktfreudigen und medienaffinen Welt eine selten gewordene Forderung an eine politische Stiftung. Etwas mehr Unbefangenheit und etwas weniger Feindbild würde dem Diskurs guttun.

Der Kommentar spekuliert auch über die Bedeutung für Airbus: Er sieht den Konzern „aufgewertet“, gar „geadelt“. Für Airbus sei die Kooperation mit der Böll-Stiftung „von unschätzbarem Wert“. Es liegt im Interesse des Kommentars, die Ergebnisse möglichst hoch zu bewerten. Es werden sogar Vergleiche mit dem Abgasskandal (wegen der Verflechtung von Autoindustrie und Politik) sowie der Leugnung des Klimawandels (als Ergebnis der Lobbyarbeit von Kohle- und Ölindustrie) bemüht. Die Maßlosigkeit solcher Vergleiche führt zu Abstrichen an der Glaubwürdigkeit der Kritiker in der Sache.

Zweck dieses Beitrages ist, auf Schwachstellen in der Argumentation des Kommentars aufmerksam zu machen. Die Auseinandersetzung mit dem Papier lohnt sich bei nachgerade jedem Satz. Der Kommentar kritisiert den Dialog mit der Industrie und verweigert die Benennung von Akteuren, um sich ja nicht in realpolitische Niederungen zu begeben. Es bleibt völlig unklar, wer die beschworene Schrumpfung des Luftverkehrs bewirken und wie sie durchgesetzt werden soll. Daher könnte die hier vorliegende Stellungnahme zumindest zu einer schärferen inhaltlichen Konturierung der Gegensätze zwischen Verweigerung und Kooperation führen. Solange es auf die vielen offenen Rückfragen an den Kommentar keine plausiblen Antworten gibt, gilt: „Den globalen Luftverkehr nachhaltig zu gestalten ist eine gemeinsame Aufgabe.“