Der Klimawandel stellt die Autoindustrie vor gewaltige Veränderungen. Ob die Mega-Branche die Herausforderung auch besteht, ist völlig offen. Klarer ist dagegen, wie die Zukunft der Mobilität aussehen wird.

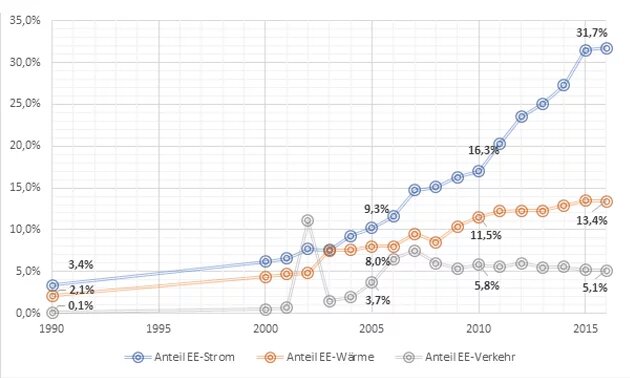

Die Autoindustrie ist einer der größten Treibhausgasemittenten und Rohstoff-Verbraucher. Schon darum steigt der Druck auf die Fahrzeughersteller, mit der Dekarbonisierung voranzukommen. Während im Strom- und mit einigem Abstand auch im Wärmesektor der Anteil der emissionsarmen Erneuerbaren Energien in den letzten Jahren gestiegen ist, verharrt er im Verkehr bei dürftigen fünf Prozent. Ein Wandel soll etwa in der EU durch scharfe Emissionsgrenzwerte erzwungen werden.

Verkehrssektor ist nicht auf dem Weg der Dekarbonisierung

Legende: Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch, am Endenergieverbrauch für Wärme und am Endenergieverbrauch für Verkehr von 1990 bis 2015; Quelle: AGEE-Stat Oktober 2017; Darstellung Ahnen&Enkel

Festhalten an einer Sackgassentechnik

Die Autoindustrie arbeitet jedoch weiter vor allem an der Optimierung der konventionellen Antriebstechnik, an der Verbrauchsreduktion und der Minimierung von Schadstoffemissionen. Bedeutende Effizienzgewinne sind hier aber kaum noch zu erzielen. Zudem hat sich spätestens seit „Dieselgate“ herumgesprochen, dass nicht nur die tatsächlichen Emissionen, sondern auch Alltagsverbräuche und zertifizierte Verbrauchstests oft weit auseinanderliegen – und damit auch die CO2-Emissionen höher sind.

Das Thema biogene Kraftstoffe hat sich derweil wegen der Nutzungskonkurrenzen von landwirtschaftlichen Flächen weitgehend erledigt – das hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt. Neue Hoffnung versprechen allein Elektroantriebe. Doch die Automobilkonzerne kommen dem Entwicklungsbedarf kaum nach. Zumal ein zukünftiger nachhaltiger Straßenverkehr mehr als den Wechsel der Antriebstechnik voraussetzt.

Nicht nur neue Motoren, auch neue Angebote

Es geht um die Abkehr vom dominanten Leitbild des privaten Autos hin zum gemeinschaftlichen Verkehr. Mit einer gelungenen Integration von ÖPNV und zusätzlichen Leihangeboten für Auto und Fahrrad können die Mobilitätsbedürfnisse der Stadtbewohner/innen zu einem großen Teil abgedeckt werden. Hinzu kommen Ride-Sharing-Plattformen, die ein einfaches und kostengünstiges Mitnehmen von Fahrgästen in Mietfahrzeugen und/oder privaten Fahrzeugen vermitteln.

Hier tummeln sich derzeit neben Global Playern auch eine Reihe ambitionierter deutscher Startups wie allygator, clever shuttle oder flinc. Mit einem für den Verbraucher bzw. die Verbraucherin einfach zugänglichen intermodalen Verkehrsangebot sind Netzwerkeffekte zu erzielen, die im bisherigen fahrplan- und haltestellengebundenen ÖPNV nicht zu erreichen waren.

Fahrzeuge verlieren durch die Digitalisierung an Bedeutung

Ein genauerer Blick lohnt sich gerade auf die Sharing-Angebote, die durch die Digitalisierung erst möglich wurden: Ein Blick auf die App zeigt, wo welche Fahrzeuge stehen. Das macht die früher ausschließlich stationsgebundenen Carsharing-Angebote deutlich flexibler und kundenfreundlicher. Das Carsharing könnte noch einmal erheblich attraktiver werden, wenn gemietete autonome Fahrzeuge den Kunden bzw. die Kundin abholen und eigenständig ans Ziel bringen. Und das Auto sich nach der Kundenfahrt selbstständig parkt. Das ist die Musik einer nicht so fernen Zukunft.

Ein Wachstum des Free-Floating-Carsharing wird derzeit vor allem durch prohibitive Gebührenforderungen vieler Kommunen für das Parken auf öffentlichen Straßen gebremst. Bis auf ein bisschen Forschungsförderung ist das gesamte Gesetzeswerk derzeit auf die private Aneignung eines Verbrennungsfahrzeuges ausgerichtet. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich zuletzt gleich mehrere Anbieter des elektrischen Carsharings vom Berliner Markt zurückgezogen haben.

Die Aussichten: digital und postfossil

Neben der Förderung der Elektromobilität steht die Mobilitätswende besonders für die Ausweitung der Inter- und Multimodalität. In Berlin und Hamburg hat die Zahl derer, die sich multimodal bewegen bereits die Zahl derer, die sich nur auf ein Fahrgerät konzentrieren, überholt. Doch in anderen Städten und auf dem Land ist man teils sehr weit davon entfernt. Die Vorteile liegen jedoch auf der Hand: Neben dem Rückgang der Emissionen ist allen modernen Mobilitätskonzepten ein enormer Platzgewinn und Rückgang der Belastungen durch Lärm und Abgase gemein.

Um eine Mobilitätswende zu erreichen, müssen also die Grenzwerte der etablierten Antriebsformen streng gefasst werden – eine Aufgabe, mit der sich die staatliche Politik derzeit schwertut. Die Vertreter der neuen „disruptiven“ Industrien können unter den bestehenden Umständen mit einer unterentwickelten Infrastruktur nicht wirklich prosperieren.

Hier gilt es Innovationskraft intelligent freizusetzten. In dieser Lage ist die Initiative eines unabhängigen Dritten gefragt, der den Paradigmenwechsel forciert und in den verschiedenen Branchen, in der Politik und in der Zivilgesellschaft organisiert. Die jüngst ins Leben gerufene „Agora Verkehrswende“ ist dafür ein gutes Beispiel.

Deutschland gilt weltweit als Erfinder des Automobils und der Autobahnen. Wenn ein Umbau der Mobilität in Richtung Dekarbonisierung ausgerechnet im Mutterland des Automobils gelingt, wird dem in China und in anderen Regionen der nachholenden Motorisierung vermutlich jene hohe Aufmerksamkeit zuteilwerden, die unsere gemeinsame Zukunft braucht.

Die vollständige Analyse von Weert Canzler und Andreas Knie zur Verkehrswende lesen Sie in "Wirtschaft im Zukunftscheck". Das Buch erschien im Ökom-Verlag und ist für 19,95€ in unserem Buchshop zu bestellen.