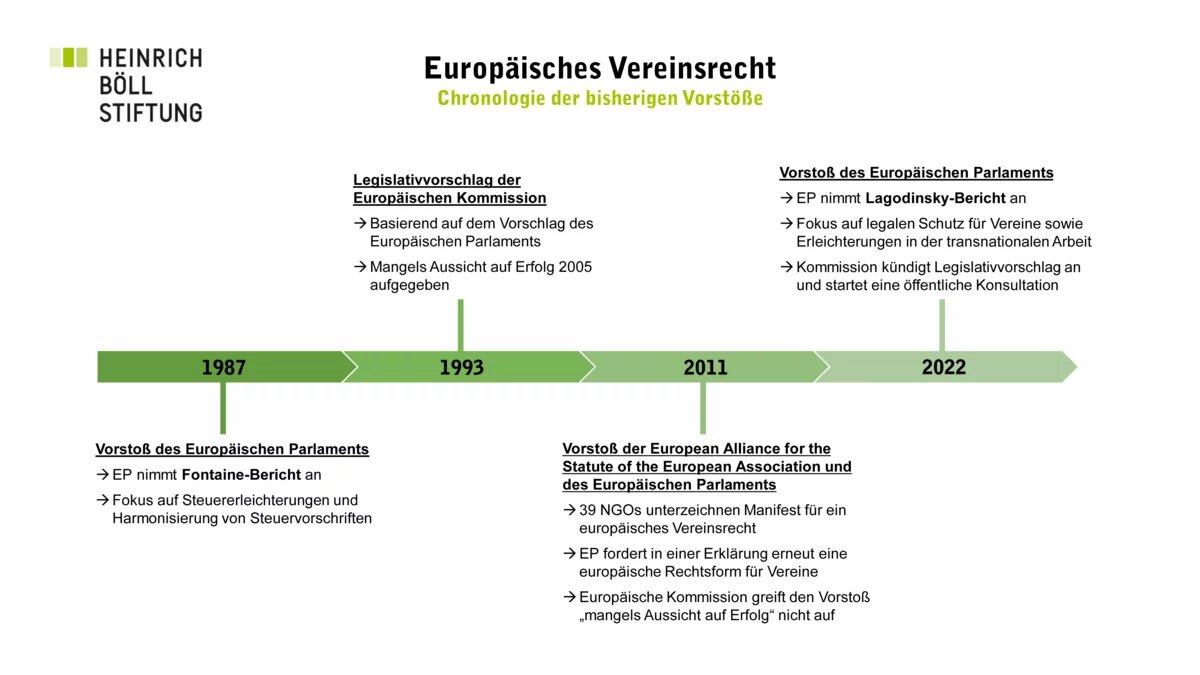

Das Europäische Parlament hat einen erneuten Vorstoß für ein europäisches Vereinsstatut gestartet. Das ist jedoch keineswegs ein Novum. Eine Rückschau über die verschiedenen Initiativen der letzten 35 Jahre, eine europäische Rechtsform für Vereine zu schaffen, zeigt die Herausforderungen, die die neue Initiative meistern muss.

Mit dem im Februar 2022 verabschiedeten "Bericht für ein Statut für länderübergreifende Europäische Vereine und Organisationen ohne Erwerbszweck" startet das Europäische Parlament einen neuen Vorstoß zur Schaffung eines europäischen Vereinsrechts. Der von MdEP Sergey Lagodinsky initiierte [u1] Vorstoß greift ein schon lange diskutiertes Anliegen der europäischen Zivilgeellschaft auf und trägt dem Bedarf für eine einheitliche Regelung zur Erleichterung von grenzüberschreitendem zivilgesellschaftlichem Engagement und für dessen rechtlichen Schutz in der EU Rechnung[u2] .

Dass europäische Vereine bis heute keinen genuinen Status in den EU-Verträgen haben und dadurch weder rechtlich geregelt noch geschützt sind, verwundert. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass es bereits eine Reihe europäischer Gesellschaftsformen gibt, so etwa die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) für Lobbyverbände, die Europäische Gesellschaft (SE) für gewinnorientiere Aktiengesellschaften oder die Europäische Genossenschaft (SCE). Angesichts der umfassenden grenzüberschreitenden gesellschaftlichen Aktivitäten und der durch Art. 11 EUV ausdrücklich erwünschten Bürger*innenbeteiligung am politischen Entscheidungsprozess der EU, handelt es sich eine rechtliche Lücke für Vereine ohne wirtschaftliche Interessen, die trotz mehrerer Vorstöße noch nicht geschlossen werden konnte. Warum dies so ist, zeigt die vorliegende Spurensuche nach den bisherigen Vorstößen und den Gründen, warum sie bislang gescheitert sind.

Der Vorstoß des Europäischen Parlaments 1987

Das Europäische Parlament hat das Thema „Europäisches Vereinsstatut“ erstmalig am 12. März 1987 diskutiert und den Bericht von Nicole Fontaine, „Resolution on non-profit-making associations in the European Communities“ am 13. März 1987 angenommen. Dieser Bericht streicht die Notwendigkeit für ein gemeinschaftsweites Vereinsstatut heraus und weist darauf hin, dass die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) dafür nicht ausreicht. Der Bericht hebt ebenfalls das Ziel der Steuererleichterung für gemeinnützige Vereine hervor und empfiehlt eine Harmonisierung entsprechender Steuervorschriften. Dies war der erste Vorstoß des Europäischen Parlaments für ein Europäisches Vereinsstatut mit konsultativem Charakter.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission 1993

Die Europäische Kommission griff den Vorstoß des EP auf und legte einige Jahre später auf seiner Grundlage einen Legislativvorschlag „Vorschlag für eine Verordnung (EWG) des Rates über das Statut des Europäischen Vereins“ vor. Dieser wurde mehrere Jahre politisch debattiert und sah sich zwei wesentlichen Kritikpunkten ausgesetzt. Zum einen wurde die Zuständigkeit der EU grundsätzlich in Frage gestellt und europäische Rechtsetzung im gemeinnützigen (also nicht-wirtschaftlichen) Bereich generell abgelehnt. Zu den Kritikern zählten die Regierungen Dänemarks, des Vereinigten Königreichs sowie bis 1998 auch Deutschlands.[1] Zum anderen gab es Kritik an dem spezifischen Ansatz der Kommission, für alle bürgerschaftlichen Assoziationsformen wirtschaftliches Handeln zugrunde zu legen. Insbesondere Deutschland wies darauf hin, dass dies dem deutschen Vereins- und Gemeinnützigkeitsverständnis und der Konzeption des „Idealvereins“ widerspreche, welcher in seiner eigenen Rechtsform betrachtet werden müsse. Auch wurde auf die Vielzahl an bürokratischen Hürden und administrativen Hindernissen für die Vereine hingewiesen, die in dem Vorschlag aus dem Unternehmensstatut übernommen waren. So stockte das Vorhaben.

Nachdem unterdessen abgekoppelt vom Verein der Status für die Europäische Gesellschaft für gewinnorientiere Aktiengesellschaften (SE) und die Europäische Genossenschaft (SCE) durch die drei EU-Institutionen beschlossen wurde, fand die Diskussion um ein Europäisches Vereinsstatut 2003 Eingang in den Aktionsplan „Modernisierung des Gesellschaftsrechts und Verbesserung der Corporate Governance in der Europäischen Union - Aktionsplan“ der EU-Kommission. Als die Europäische Kommission am 27. September 2005 schließlich ihre Initiative im Rahmen der “Besseren Rechtssetzung – zur Drosselung von Bürokratie und Überregulierung“ präsentierte, wurde der Vorschlag für ein Europäisches Vereinsstatut jedoch nicht mehr erwähnt. Die Kommission hat damit ihre Initiative – mangels Erfolgsaussichten – offiziell aufgegeben.

Vorstoß der European Alliance for the Statute of the European Association 2011

Die Absage der Europäischen Kommission an ein Vereinsstatut führte zu großer Enttäuschung in den europäischen zivilgesellschaftlichen Netzwerken. Unter Federführung des European Civic Forum formierte sich eine Koalition zivilgesellschaftlicher Netzwerke und Euro-Verbände in Brüssel, die EASEA - European Alliance for the Statute of the European Association. 2011 unterzeichneten 39 europäische NGOs im Rahmen der Allianz das ‘Manifesto for a European Statute of the European Association’.

Fokus der zivilgesellschaftlichen Lobbybemühungen war es, spätestens im „Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger“ im Jahr 2013 das Europäische Vereinsstatut wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss[2] gelang es zunächst, das Europäische Parlament wieder für das Europäische Vereinsstatut zu gewinnen. Unter der Initiative der Abgeordneten Regina Bastos (EPP), Marc Tarabella (S&D), Pascal Canfin (Greens/EFA), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) und Renate Weber (ALDE) wurde im März 2011 die „Erklärung des Europäischen Parlaments zur Einführung eines Europäischen Statuts für Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, Verbände und Stiftungen“ angenommen. Darin fordert das Europäische Parlament die Kommission auf, „die notwendigen Schritte zu ergreifen, um Vorschläge für ein Europäisches Statut für Verbände, Gesellschaften auf Gegenseitigkeit und Stiftungen einzuführen“.[3] Diese Forderung beinhaltete eine Durchführbarkeitsstudie und eine Folgenabschätzung für zivilgesellschaftliche Organisationen.

Die EU-Kommission entschied sich hingegen, zunächst die Europäische Stiftung auf den Weg zu bringen. Eine neuerliche Initiative für ein europäisches Vereinsrecht – bzw. „weitere Überlegungen hinsichtlich des Bedarfs an einem Europäischen Statut für Vereinigungen ohne Erwerbszweck“, wie es die Kommission in ihrer Mitteilung „Initiative für soziales Unternehmertum“ vom 25. Oktober 2011 ausdrückte – sollte erst nach Annahme des vorgeschlagenen Statuts der Europäischen Stiftung erfolgen. 2009 hatte die Europäische Kommission dazu bereits eine Machbarkeitsstudie veröffentlicht, die einem europäischen Stiftungsstatuts hohe Priorität und u.a. ein jährliches Kosteneinsparpotential von rund 100 Mio. Euro im Stiftungssektor in Aussicht stellte. Nach einer öffentlichen Konsultation 2009 und weiteren Stellungnahmen wurde am 8. Februar 2012 der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Gestaltung der neuen Rechtsform Europäische Stiftung (FE) veröffentlicht. Trotz großer Unterstützung des Stiftungssektors konnte im Rat keine Einigung erzielt werden, da sich unter anderem und insbesondere auch deutsche Stiftungen am vorliegenden Entwurf rieben. Nach jahrelangen Verhandlungen zog die Europäische Kommission im März 2015 ihren Vorschlag wieder zurück.

Ob ein Erfolg eines Europäischen Stiftungsstatuts auch einem Europäischen Vereinsstatut neuen Antrieb verliehen hätte, bleibt hypothetisch. Der Misserfolg der europäischen Stiftung jedoch schien auch den europäischen Verein für lange Zeit wieder begraben zu haben. Seither hat sich der Standpunkt der Europäischen Kommission manifestiert, den sie in einer Stellungnahme gegenüber einer Parlamentarischen Anfrage im Dezember 2015 folgendermaßen ausgedrückt hat: „Die Billigung einer solchen Initiative [Europäisches Vereinsstatut] durch den Rat, die, ähnlich wie bei allen anderen Verordnungen im Bereich der Sozialwirtschaft, nur einstimmig erfolgen kann, erscheint zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich“.

Damit bleibt der Vorschlag der Europäischen Kommission aus dem Jahr 1993 bislang der einzige ausgearbeitete Legislativvorschlag. Er bildete für 20 Jahre die Grundlage der Debatte, bis die Europäische Kommission das Vorhaben im Jahr 2015 offiziell einstellte. Um zu verstehen, warum die Initiative für ein europäisches Vereinsrecht bislang scheitert, empfiehlt es sich, sich die wesentlichen Konfliktpunkte dieser Diskussion vor Augen zu führen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich seit der ersten Vorlage 1985 Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen der Europäischen Union insbesondere mit den Verträgen von Amsterdam und Lissabon wesentlich erweitert haben und dadurch neue Optionen eröffnen.

Dies betrifft insbesondere die Frage der Zuständigkeit, d.h. ob und auf welcher Grundlage die europäischen Ebene generell zuständig ist und legislativ tätig werden darf. Der erste Entwurf eines europäischen Vereinsrechts hatte sich u.a. auf Art. 100a EWG-Vertrag, die Angleichung der Rechtsvorschriften im Binnenmarkt, gestützt und Bezug auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten eines Vereins genommen: Dies ist insofern richtig, als viele Vereine gemeinnützige Dienstleistungen erbringen (die sonst entweder gar nicht oder kommerziell angeboten würden) sowie als Arbeitgeber und Marktteilnehmer in Erscheinung treten. Doch ist wirtschaftliche Tätigkeit nicht der Kern zivilgesellschaftlichen Handelns, im Gegenteil. Die Kommission ging in ihrem Vorschlag davon aus, dass europäische Vereine im Regelfall wirtschaftlich tätig seien (wenn auch ohne Gewinnerzielungsabsicht). Hiergegen gab es starke Widerstände bei den Stakeholder*innen. Die Behandlung europäischer Vereine als reine Marktteilnehmende sah zahlreiche kontroverse Vorschriften vor, so etwa einen Verwaltungsrat von drei Personen (insoweit keine Satzungsautonomie des Vereins) sowie Bilanzierungs- und Publizitätspflichten. Für eine Grundform für nichtwirtschaftliche Vereine zu ideellen Zwecken war diese Rechtsform zu kompliziert, weshalb sie bei vielen auf Ablehnung stieß. Ein neuer Vorstoß sollte sich nicht deshalb mehr vornehmlich auf Art.100a EUV (heute Art. 114 EUV) stützen und Vereine als Marktteilnehmende konzipieren, zumal der Lissaboner Vertrag u.a. mit Art. 11 EUV mehr Möglichkeiten bietet.

Eine weitere Kontroverse gab es bezüglich der Frage der Gemeinnützigkeit und dem damit verbundenen Verständnis der steuerrechtlichen Privilegierung von zivilgesellschaftlichen Körperschaften. Dieses Konzept fehlt im europäischen Recht. Die Nationalstaaten müssen sich im Gemeinnützigkeitsrecht entsprechend am EU-Wettbewerbsrecht und dem Beihilfenverbot orientieren. Dies hat in der Vergangenheit zu Kontroversen über die Besserstellung gemeinnütziger Organisationen gegenüber ihren privatwirtschaftlichen Mitbewerbern geführt und die Diskussion über eine europäische Körperschaftform der Zivilgesellschaft beeinflusst. Das fehlende gemeinsame Verständnis von Gemeinnützigkeit gilt als ein weiterer Grund, warum ein Konsens unter den Mitgliedsstaaten nicht möglich war und der Vorstoß der Europäischen Kommission für ein europäisches Vereinsrecht erfolglos blieb. Die Klärung des gemeinnützigen Status einer Körperschaft wird deshalb der Schlüssel für die Durchsetzung eines Europäischen Vereinsstatut sein. Dies stellt bei 27 höchst unterschiedlichen nationalen Traditionslinien und Rechtsetzungen sicherlich ein dickes Brett dar, aber vergleichende Studien gemeinnützigkeitsrechtlicher Regelungen legen nahe, dass die strukturellen Übereinstimmungen durchaus groß sind und dass „fast jedes gemeinnützigkeitsrechtliche Problem seine Entsprechung in anderen Rechtsordnungen hat“[4] und so Konturen einer europäisch definierten Gemeinnützigkeit bereits erkennbar sind.

Der "Bericht für ein Statut für länderübergreifende Europäische Vereine und Organisationen ohne Erwerbszweck", den das Europäische Parlament im Februar 2022 angenommen hat, bietet die Möglichkeit die beiden Fragen, die bislang Kontroversen ausgelöst und letztlich zum Scheitern der bisherigen Vorstöße beigetragen haben, neu zu denken. Die Europäische Kommission ist nun aufgefordert eine neue Gesetzesvorlage für ein Europäisches Vereinsstatut zu erarbeiten. Sie hat angekündigt in den nächsten Monaten eine entsprechende Gesetzesinitiative vorzulegen. Es wird sich zeigen, wie die rechtliche Verankerung in den Verträgen und die Konzeption von Gemeinnützigkeit neu geregelt wird.

Abschließen gilt es zu bedenken, dass im Jahr 2022 die politischen Rahmenbedingungen neu zu bewerten sind. Angesichts der multiplen Krisen, die Europa zu bewältigen hat, ist die Bedeutung von europäischem zivilgesellschaftlichem Handeln, das seinerseits vielerorts unter erheblichem Druck steht, für den Zusammenhalt der EU größer denn je. Dem gilt es nun endlich Rechnung zu tragen.

[1] Nach dem Regierungswechsel unterstützte die neu gewählte rot-grüne Bundesregierung den Vorstoß der Europäischen Kommission.

[2] cf. Bericht „Towards a Statute of the European Association“, der öffentlichen Anhörung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) vom 28. April 2011.

[3] ABl. 2012/C 199 E/24

[4] Walz, von Auer, von Hippel (2007) Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht in Europa: 123