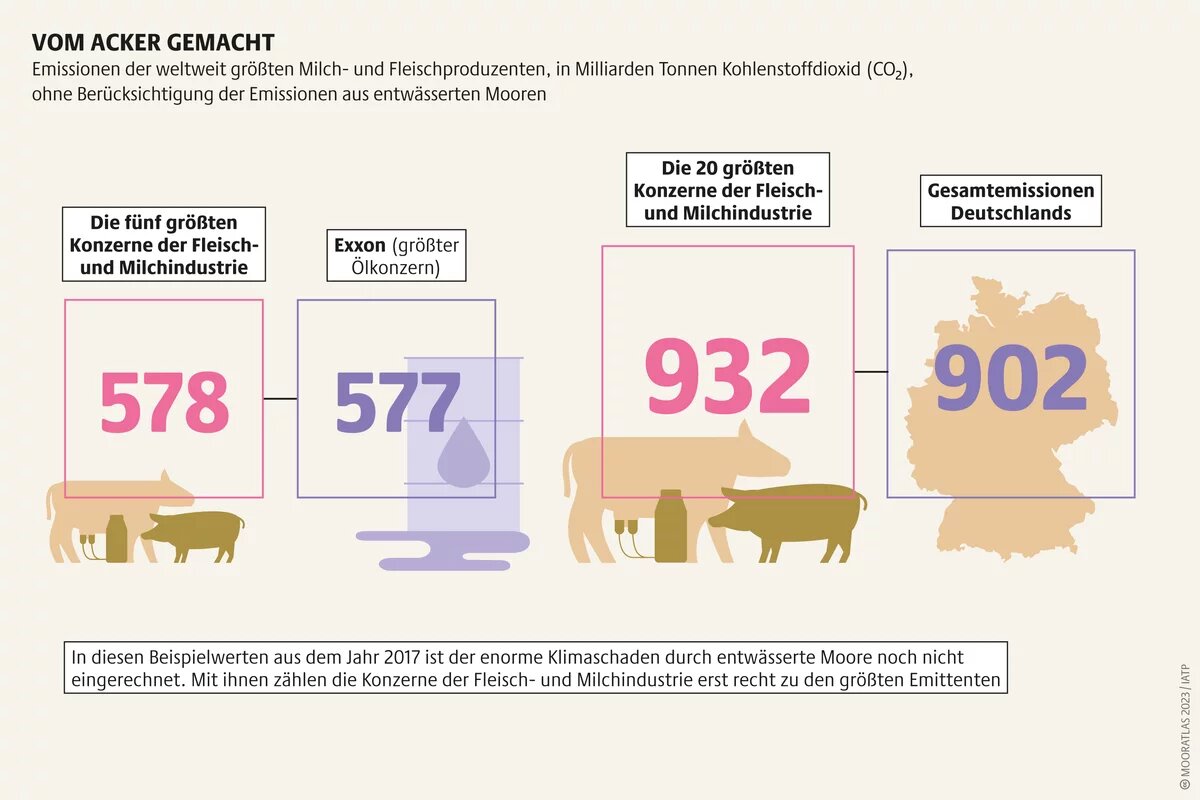

Der Konsum tierischer Produkte wirkt sich auf das Klima aus – durch Emissionen von Treibhausgasen und Umwandlung von Natur in landwirtschaftliche Nutzflächen. In die Atmosphäre gelangen besonders viele Treibhausgase, wenn Moorflächen für die Haltung von Tieren oder zum Anbau von Futter entwässert werden.

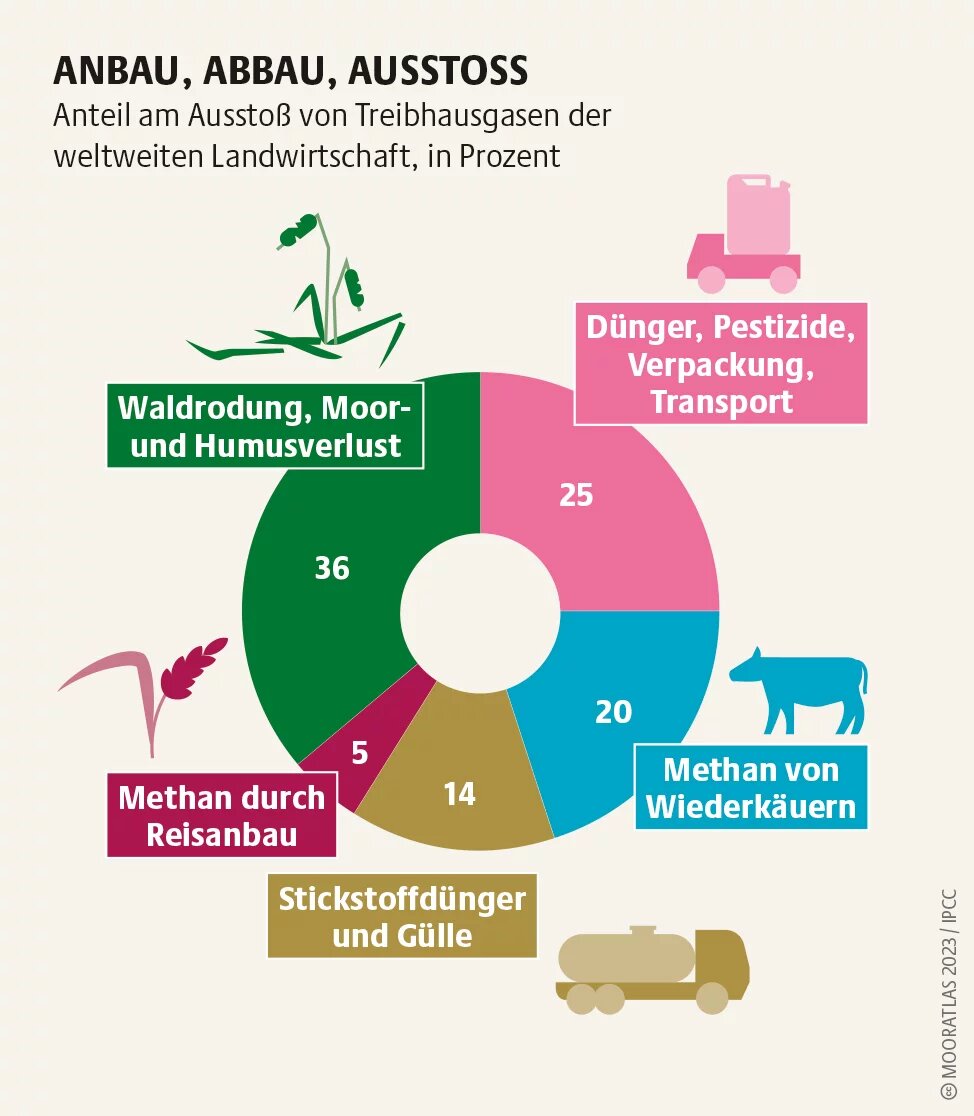

Die Hälfte aller weltweit entwässerten nicht-tropischen Moore wird mittlerweile für Landwirtschaft genutzt. In Deutschland sind es sogar fast drei Viertel aller Moorflächen. Der Großteil davon dient der Tierhaltung, vor allem als Weideflächen für Rinder. Neben den vorherrschenden Moorwiesen und Moorweiden werden auf Mooräckern auch Futtermittel wie Silomais angebaut. Die dafür nötige Entwässerung, Düngung und Bearbeitung des Bodens führen zu einem exorbitant hohen Ausstoß von Treibhausgasen. Obwohl Moore in der Europäischen Union nur etwa 3 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ausmachen, ist ihre Entwässerung für rund ein Viertel der Emissionen durch Landwirtschaft und agrarische Landnutzung verantwortlich.

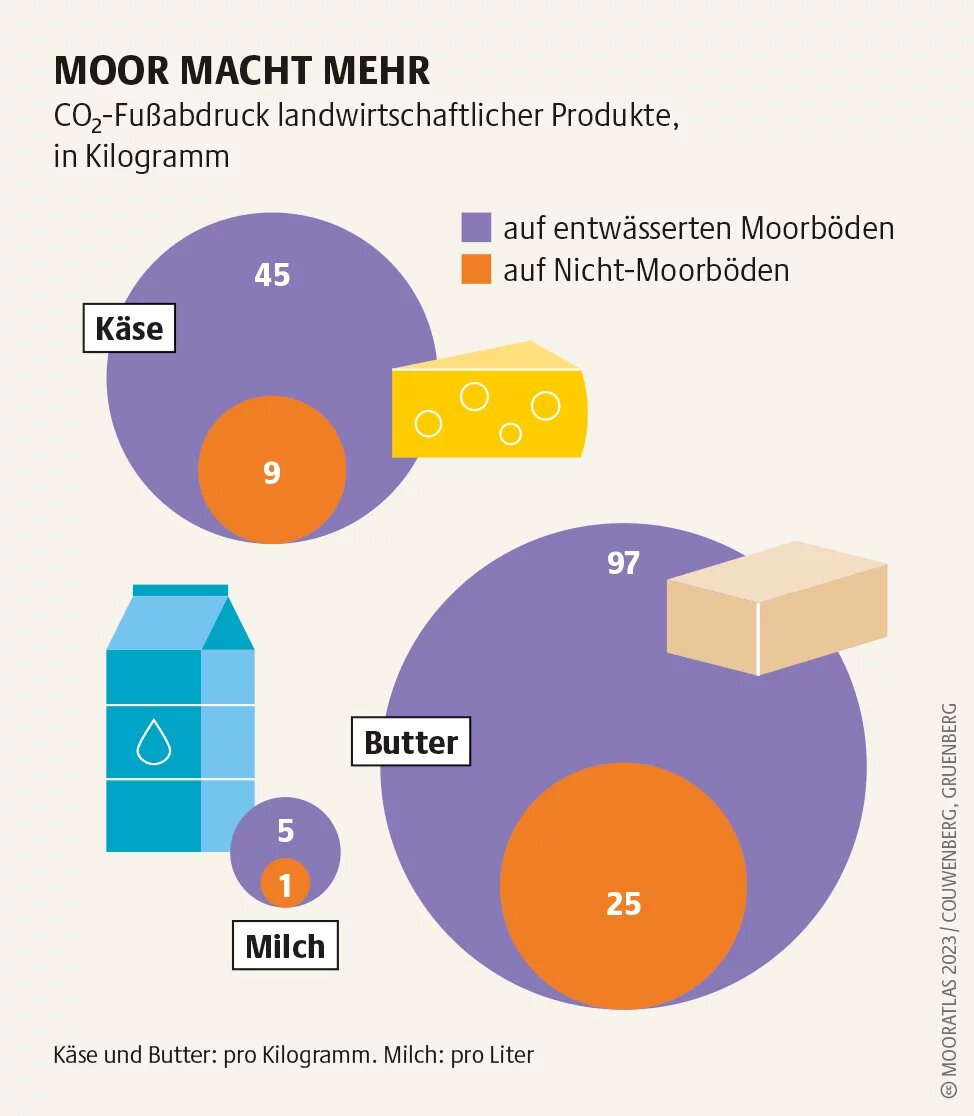

Nicht nur Äcker sind schädlich für das Klima, sondern ebenfalls Intensivgrünland auf entwässerten Moorböden. Diese Flächen werden zum Beispiel für Milchkühe genutzt, die hohe Anforderungen an die Qualität ihres Futters und dessen Energiegehalt stellen. Dabei lassen leistungsstarke Gräser, hohe Düngergaben und eine Schnitthäufigkeit von vier oder mehr Schnitten pro Jahr artenarmes Einheitsgrünland entstehen. Hinzu kommen durch die Entwässerung die Emissionen der Treibhausgase Kohlenstoffdioxid (CO₂) und Lachgas (N₂O) – bei Intensivgrünland jedes Jahr 20 bis 50 Tonnen pro Hektar.

Die Bewirtschaftung mit Fleischrindern kann im Vergleich dazu weniger klimaschädlich sein. Die Anforderungen an die Futterqualität sind geringer als bei Milchvieh und Synergien mit Biodiversitätszielen möglich. Extensive Rinderhaltung erhält insbesondere auf Nicht-Moorböden schützenswerte Grünlandlebensräume für bedrohte Arten von Tieren und Pflanzen. Rinder fressen, was Menschen nicht verdauen können und führen zu keiner Nahrungskonkurrenz. Auf Moorböden kann extensive Beweidung durch eine geringere Entwässerung die jährlichen Emissionen auf unter 20 Tonnen pro Hektar reduzieren. Jene hohen Wasserstände, die nötig wären, um Torf zu erhalten und die Klimaziele zu erreichen, sind jedoch auch mit ihr nicht realisierbar. Der Boden wäre sonst zu weich, sodass die für die Tiere notwendige Trittfestigkeit fehlt. Dazu kommt, dass Rindermägen das Futter von nassen Wiesen deutlich schlechter verwerten können – und auch Klauenkrankheiten oder Parasiten wie Leberegel oder Lungenwürmer werden durch nasse Weiden zum Problem. Der konkrete Treibhausgas-Fußabdruck von Rindfleisch variiert und ist stark abhängig von der Haltungsform und dem organischen Anteil im Bodentyp. Werden Rinder auf entwässerten Moorböden gehalten, fließen in die Klimabilanz zusätzlich zur Freisetzung des Treibhausgases Methan (CH₄) noch die Emissionen durch Torfzehrung mit ein. Für die Mutterkuhhaltung, wie sie zum Beispiel auf nordostdeutschem Moorgrünland verbreitet ist, kalkuliert man allein für die Aufzuchtphase der Kälber mit zusätzlich rund 80 Kilogramm CO₂-Äquivalenten pro Kilogramm Schlachtgewicht.

Der Konsum von Fleisch und Milch macht in Deutschland rund 60 Prozent jener Treibhausgasemissionen aus, die durch Ernährung anfallen. Die Auswirkungen auf das Klima sind noch erheblicher, wenn die Tierhaltung auf entwässerten Moorböden stattfindet. Fachleute und Umweltverbände fordern deshalb alternative Nutzungsformen für große Moorgebiete.

Sobald einst trockengelegte Moore wiedervernässt werden, wie es für das Erreichen der Klimaziele unabdingbar ist, eignen sich nur noch höher gelegene Teilbereiche für klassische, extensive Beweidung. Eine Ausnahme stellen Wasserbüffel dar, die auch auf sumpfigem Gelände gehalten werden können. Wegen ihrer breiten Klauen und weil sie gut Futter verwerten können, gelten sie sogar als bewährte Landschaftspfleger in Feuchtgebieten. Herdenmanagement und Vermarktung sind allerdings deutlich anspruchsvoller als bei herkömmlichen Rindern. Viele Landwirtschaftsbetriebe stellt es bislang vor große ökonomische Herausforderungen, auf Moornutzung zu verzichten. Dies liegt unter anderem an der fehlenden Inwertsetzung geleisteter Ökosystemleistungen wie Kohlenstoffspeicherung.

Eine Chance könnte Paludikultur bieten: So nennt man die nachhaltige Nutzung von nassen oder wiedervernässten Flächen. Angebaut werden zum Beispiel Pflanzenarten, die auf dauerhaft nassen Böden gedeihen und Rohstoffe zur Dekarbonisierung der Wirtschaft liefern. Durch diese Form der Moornutzung bietet sich die Chance für eine doppelte Transformation: Der erforderliche Rückzug der Tierhaltung von wiedervernässten Moorstandorten korrespondiert mit einer klimafreundlichen, gesünderen Ernährung.