Im Schatten des Kriegs mit Israel hat das iranische Regime die Repression im Land verschärft und noch mehr politisch motivierte Hinrichtungen durchgeführt. Solange es keine ernsthaften politischen Konsequenzen für das Regime gibt, wird die staatliche Gewalt und die willkürliche Anwendung der Todesstrafe fortbestehen.

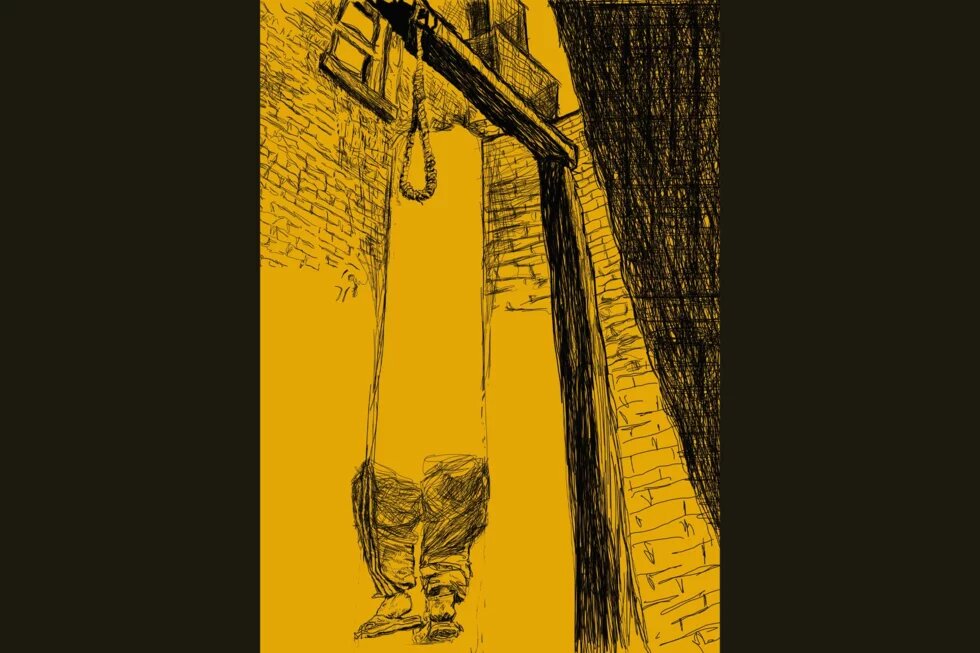

Der israelische Angriff auf den Iran und der Beginn des zwölftägigen Kriegs im Juni 2025 markierten den Auftakt einer neuen Hinrichtungswelle im Iran, die im Schatten des Kriegs vollzogen und vom Regime mit dem Verweis auf schwerwiegende Fälle des „Verrats“ gerechtfertigt wurde. Doch nicht nur die tatsächlichen Hinrichtungen senden eine Botschaft der Einschüchterung in die iranische Gesellschaft. Die Gewalt beginnt bereits mit der Anklage, die Angst, Unsicherheit und psychisches Leid unter den Inhaftierten und ihren Familien verbreitet. Heute nutzt das iranische Regime die Todesstrafe als bewusstes Abschreckungsinstrument, das darauf abzielt, Protestbewegungen zu spalten und Widerstand im Keim zu ersticken.

In den ersten vier Monaten 2025 stieg die Zahl der Hinrichtungen im Iran im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75 Prozent an. Insgesamt wurden zwischen Januar und April dieses Jahres 343 Menschen hingerichtet.

Politische Hinrichtungen im Iran begannen zwar nicht erst mit der Revolution von 1979, doch dieses Ereignis markierte einen Wendepunkt: Die Todesstrafe wurde von einer Ausnahme zu einem routinemäßigen Mittel der Unterdrückung. In den 1980er Jahren erreichte diese Gewalt ihren Höhepunkt, als es zu Massenhinrichtungen und anonymen Massengräbern für politische Gefangene kam. In den folgenden Jahrzehnten setzte der Staat die Praxis der Hinrichtungen fort, die sich vor allem gegen Mitglieder von Oppositionsgruppen wie der Mojahedin-e Khalq (MKO) sowie gegen Parteien ethnischer Minderheiten, darunter kurdische und arabische Organisationen, richtete.

In den vergangenen zehn Jahren hat das Regime Hinrichtungen zunehmend als Mittel zur Unterdrückung des wachsenden Widerstands eingesetzt, von politischen und wirtschaftlichen Protesten bis hin zur Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘. Die Proteste von 2022, die längste und beständigste Protestwelle seit der Revolution, wurden mit beispielloser Brutalität niedergeschlagen. Ausgelöst wurden sie durch den Tod von Mahsa (Jina) Amini in Polizeigewahrsam. Infolge der Proteste stieg die Anwendung der Todesstrafe gegen gewöhnliche Demonstrierende drastisch an. Tausende wurden festgenommen und gefoltert, viele zu Geständnissen gezwungen. Vage und politisch motivierte Anklagen wie Moharebeh („Krieg gegen Gott führen“) und Fesad fel Arz („Korruption auf Erden“) dienten als Rechtfertigung für die Hinrichtungen.

Nach den Protesten 2022 verhängte das Regime mehr Todesurteile

Die Reaktionen des Regimes auf die landesweiten Proteste im Iran im Jahr 2022 markierten eine neue Phase im Umgang mit der Todesstrafe durch die Islamische Republik. Demonstrierende wurden massenhaft festgenommen, ihnen wurde ein faires Verfahren verweigert und sie wurden in undurchsichtigen Prozessen mit wenig oder gar keinem Rechtsbeistand verurteilt. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist der Fall von Mohsen Shekari: Nur 74 Tage nach seiner Festnahme wurde er hingerichtet, nachdem er in einem geheimen Prozess verurteilt worden war. Dieses Urteil hatte eine abschreckende Signalwirkung auf andere. Derweil berichten Menschenrechtsorganisationen, dass sich derzeit mindestens 46 Angeklagte im Zusammenhang mit der Teilnahme an Protesten oder Vorwürfen, die nationale Sicherheit gefährdet zu haben, in der Todeszelle befinden.

Erzwungene Geständnisse spielen dabei eine zentrale Rolle.

Das Regime zieht routinemäßig weit gefasste Anklagepunkte wie Moharebeh, Fesad fel Arz und Baghi („Rebellion gegen einen islamischen Herrscher“) heran, die aus dem islamischen Recht stammen und für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Diese Anklagen werden großflächig eingesetzt, um Protest und Opposition zum Schweigen zu bringen. Erzwungene Geständnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. Inhaftierte werden häufig körperlich und psychisch gefoltert, um sich selbst oder andere zu belasten. Diese Geständnisse, denen jegliche Glaubwürdigkeit fehlt, bilden die Grundlage vieler Verurteilungen. So wurden 2022 drei junge Männer aus Nowshahr – Mehdi Mohammadi-Fard, Arshia Takdastan und Javad Rouhi – Berichten zufolge gefoltert, wobei Rouhi wochenlang in Isolationshaft gehalten wurde. Diese Fälle verdeutlichen die systematische Nutzung der Todesstrafe durch das Regime als Mittel zur Einschüchterung und politischen Kontrolle, basierend auf erzwungenen Geständnissen, vagen Anklagen und willkürlichen Prozessen, die abweichende Meinungen unterdrücken sollen.

Behörden erzwingen Geständnisse im Staatsfernsehen

Erzwungene Geständnisse im Iran beschränken sich nicht nur auf Verhörräume – die Behörden zeichnen sie auf und strahlen sie im staatlich kontrollierten Fernsehen aus, um Hinrichtungen zu rechtfertigen und Proteste zum Schweigen zu bringen. Diese Strategie hat internationale Kritik hervorgerufen. Im Jahr 2013 verhängte die EU Sanktionen gegen den staatlichen Sender IRIB wegen der Ausstrahlung erzwungener Geständnisse und Menschenrechtsverletzungen. Dabei wurden Vermögenswerte eingefroren und die Zusammenarbeit eingeschränkt. Nach den Protesten 2022 infolge des Todes von Mahsa Amini wurden die Sanktionen auf IRIB-Manager und Sender wie Press TV ausgeweitet. Satellitenbetreiber wurden aufgefordert, die Ausstrahlung von IRIB einzustellen.

Trotz des anhaltenden Drucks setzt das Regime seine Praxis fort. Vor Kurzem wurde Mohsen Langarnejad wegen angeblicher Spionage hingerichtet. Im Fernsehen wurde sein Geständnis ausgestrahlt, obwohl öffentlich gewordene Audioaufnahmen belegen, dass er durch Drohungen und eine Scheinhinrichtung zur Aussage gezwungen wurde.

Geschlechtsspezifische Dimensionen staatlicher Gewalt

Obwohl die Zahl der Todesurteile 2022 angestiegen ist, hat die Gesamtzahl politischer Hinrichtungen – unabhängig vom Geschlecht – im Vergleich zu den 1980er Jahren in den letzten zwei Jahrzehnten abgenommen. Im Jahr 2023 wurden jedoch drei weibliche politische Gefangene – Sharifeh Mohammadi, Verisheh Moradi und Pakhshan Azizi – zum Tode verurteilt. Solche Fälle waren bisher selten und ihr Zeitpunkt nach dem Ausbruch der Proteste der Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘ lässt darauf schließen, dass das Regime alarmiert war.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte das Todesurteil gegen Pakhshan Azizi, das jederzeit vollstreckt werden kann und unter Aktivist*innen große Besorgnis hervorruft. Auch das Verfahren gegen Sharifeh Mohammadi war willkürlich: Nachdem ihre Todesstrafe aufgehoben worden war, wurde das Urteil von einem anderen Richter erneut verhängt – dem Sohn des ursprünglichen Richters. Dies unterstreicht den politischen Charakter dieser Verfahren.

Trotz Fluktuationen bei der Zahl der Hinrichtungen bleiben Folter und Einschüchterung gegenüber weiblichen Aktivistinnen wie Zeynab Jalalian und Maryam Akbari Monfared unverändert. Durch wiederholte Strafverfahren nutzt der Staat das Rechtssystem, um die Selbstorganisieren von Frauen zu erschweren, insbesondere nach den jüngsten Protesten.

Obwohl Frauen seit der Revolution der Todesstrafe ausgesetzt sind, ist diese Praxis in der politischen Landschaft Irans umstritten. Ein kürzlich veröffentlichtes Tonband dokumentiert, wie Ayatollah Hussein-Ali Montazeri, der ehemalige Stellvertreter des Obersten Führers, die hastigen Massenhinrichtungen Ende der 1980er Jahre kritisierte. Besonders wandte er sich gegen Todesurteile für Frauen wegen Moharebeh und argumentierte, dass dieser Vorwurf nicht auf Frauen angewandt werden sollte, da sie ‚schwach‘ seien. Dennoch zeigen die Hinrichtungszahlen im ersten Jahrzehnt nach der Revolution, dass diese Ansicht nicht weit verbreitet war.

Wichtig ist auch, die indirekten Folgen von Hinrichtungen zu betrachten, die oft insbesondere Frauen und die Familien der Hingerichteten betreffen. Die Auswirkungen von Hinrichtungen reichen stets weit über die Gefangenen und Verurteilten selbst hinaus und haben weitreichende Folgen für Familien, Angehörige und die Gesellschaft als Ganzes.

Die Hinrichtungen haben weitreichenden Auswirkungen

Der Einsatz der Todesstrafe im Iran geht über die politische Repression hinaus und trifft überproportional marginalisierte und von Armut betroffene Gemeinschaften, besonders im Zusammenhang mit Drogendelikten. Im Jahr 2024 wurden Berichten zufolge mindestens 901 Menschen im Iran hingerichtet, die meisten davon wegen Drogendelikten.

Die Hinrichtung eines Familienmitglieds zerstört oft die wirtschaftliche Stabilität eines Haushalts und hinterlässt Frauen als alleinstehende Familienoberhäupter, die verstärkt struktureller und sozialer Gewalt ausgesetzt sind und häufig ohne Schutz dastehen.

Frauen, die als Kinder verheiratet wurden, sind besonders gefährdet. Viele erleiden jahrelangen Missbrauch und greifen letztlich als letzten Ausweg zu tödlicher Gewalt. Solche Fälle verdeutlichen die Verflechtungen von Todesstrafe, geschlechtsspezifischer Gewalt und einem Justizsystem, das schutzbedürftige Frauen im Stich lässt.

Im Jahr 2024 wurden im Iran mindestens 80 afghanische Männer hingerichtet – mehr als dreimal so viele wie im Vorjahr. Diese Hinrichtungen haben verheerende Folgen für die Familien der Migranten, die oft ohne ihren Hauptverdiener zurückbleiben. Darüber hinaus bestehen ernsthafte Zweifel daran, ob diese Personen im iranischen Justizsystem ein faires Verfahren und rechtsstaatliche Garantien erhalten haben.

Angst treibt Aktivist*innen in den Untergrund oder ins Exil und erstickt den Widerstand.

Hinrichtungen und Anschuldigungen treffen Familien und soziale Gemeinschaften

Die Auswirkungen der Justizgewalt im Iran gehen weit über den Gerichtssaal hinaus. Nicht nur Hinrichtungen, sondern auch Anschuldigungen wie Moharebeh oder Fesad fel Arz können Leben zerstören und Familien aus Angst zum Schweigen bringen. Familien politischer Angeklagter müssen sich oft entscheiden, ob sie in der Hoffnung auf Milde schweigen oder öffentlich auf sich aufmerksam machen. Obwohl Menschenrechtsverteidiger*innen Angehörigen zu frühzeitiger Öffentlichkeitsarbeit raten, versuchen die Behörden mit falschen Versprechen und Drohungen, Familien mundtot zu machen.

Viele Familien, die verzweifelt ihre Angehörigen schützen wollen, glauben diesen Zusicherungen, erkennen jedoch oft zu spät, dass sie getäuscht wurden. Dieses erzwungene Schweigen verhindert rechtzeitige Interventionen und lässt die Familien besorgt und ahnungslos zurück, während das Justizverfahren rasch voranschreitet.

Auch die breitere Gemeinschaft ist betroffen. Angst treibt Aktivist*innen in den Untergrund oder ins Exil und erstickt den Widerstand. Dennoch geben viele Familien nicht auf – sie tauschen Informationen aus und suchen internationale Unterstützung. Das zeigt die Widerstandskraft der Gemeinschaft.

Internationale Reaktionen sind meist symbolisch

Unabhängige persischsprachige Medien im Ausland, Menschenrechtsgruppen und internationale Organisationen spielen eine wichtige Rolle dabei, das erzwungene Schweigen über politisch motivierte Anklagen und Urteile zu durchbrechen. Indem sie frühzeitig von Festnahmen und übereilten Gerichtsverfahren berichten, durchbrechen sie das staatlich verordnete Schweigen und erhöhen den öffentlichen Druck.

Die Hinrichtung von Mohsen Shekari – allein weil er während der ‚Frau, Leben, Freiheit‘-Proteste eine Straße blockiert hatte – erfolgte unter strenger Kontrolle der Sicherheitsbehörden, die verhinderten, dass Informationen über seinen Fall vor der Vollstreckung nach außen drangen. Diese Verheimlichung ermöglichte den Behörden ein schnelles und unauffälliges Vorgehen. Das Regime übt Druck auf Familien und Inhaftierte aus, um öffentliche Aufmerksamkeit zu vermeiden. Vernehmungsbeamte fordern die Gefangenen auf: "Gesteht, damit der Druck auf die Islamische Republik nachlässt." Dies zeigt, wie sehr das Regime die internationalen Sensibilitäten im Blick hat und bemüht ist, die öffentliche Wahrnehmung gezielt zu steuern.

Die Reaktion des ehemaligen Außenministers Javad Zarif auf den Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs 2020 zeigt dies deutlich: "Wenn eine Rakete es getroffen hat, dann sagt das und lasst uns sehen, wie wir damit umgehen können." Dieselbe Logik gilt für Hinrichtungen: Wenn mit Gegenreaktionen gerechnet wird, reagieren die Behörden mit Schweigen und strenger Kontrolle des Narrativs.

Internationale Reaktionen auf politische Hinrichtungen im Iran sind meist symbolisch; geopolitische Interessen überwiegen häufig wenn es um Menschenrechte geht und diplomatischer Druck ist oft schwach. Während der Bewegung ‚Frau, Leben, Freiheit‘ unterstützten einige westliche Politiker*innen gefährdete Gefangene – eine wichtige Geste, die jedoch oft wirkungslos blieb.

Das Beispiel der deutschen Abgeordneten Clara Bünger, die Mohammad Ghobadloo – der nach den Protesten 2022 hingerichtet wurde – politisch unterstützte, verdeutlicht dies: Trotz ihres Engagements wurde Ghobadloo hingerichtet. Bünger betonte, dass Deutschland öffentlich ein Ende der Hinrichtungen fordern sollte, doch solche Forderungen haben kaum Einfluss auf die bilateralen Beziehungen. Dies zeigt, dass symbolische Aktionen durch konkrete politische Maßnahmen ergänzt werden müssen; entschiedenere Schritte sind erforderlich, um die iranischen Behörden zur Rechenschaft zu ziehen.

Ein neues Kapitel: Hinrichtungen im Schatten des Krieges

Mit Beginn der israelischen Luftangriffe auf den Iran am 13. Juni 2025 warnte die NGO Iran Human Rights (IHR) vor der möglichen Hinrichtung von zehn Gefangenen, die wegen mutmaßlicher Zusammenarbeit und Spionage für Israel zum Tode verurteilt wurden. Nur wenige Tage später, am 16. Juni 2025, wurde die erste von mehreren Hinrichtungen in solchen Fällen vollstreckt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars waren bereits sechs Gefangene hingerichtet worden.

Amnesty International hat ebenfalls Bedenken bezüglich der möglichen Hinrichtung von Ahmadreza Djalali, der sowohl die iranische als auch die schwedische Staatsangehörigkeit besitzt, geäußert.

Diese Hinrichtungen markieren vermutlich nicht das Ende der Geschichte; eine neue und beunruhigende Phase zeichnet sich ab. Asghar Jahangir, der Sprecher der iranischen Justiz, erklärte, dass die aktuellen Gesetze "Einschränkungen und Begrenzungen" bei der Verfolgung von Personen aufwiesen, die während des Kriegs mit Israel festgenommen wurden. Die Maßnahmen der iranischen Justiz und die eilbedürftige Verabschiedung neuer Gesetze im Parlament zur noch härteren und effektiveren Bestrafung der Zusammenarbeit mit feindlichen Staaten verstärken die Befürchtung, dass solche Gesetze den Weg für eine neue Welle der Repression im Iran ebnen könnten.

Politische Handlungsempfehlungen zur Eindämmung der Todesstrafe im Iran

Staatliche Gewalt durch Hinrichtungen wird andauern, solange es keine echten politischen Konsequenzen für das iranische Regime gibt.

Angesichts der jüngsten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran und Israel hat sich die internationale Aufmerksamkeit zunehmend von der innenpolitischen Menschenrechtslage im Iran abgewandt. Der aktuelle geostrategische Fokus, einschließlich der erneuten Diskussionen um Nuklearverhandlungen, birgt die Gefahr, dass das Leid der Zivilbevölkerung im Iran verdrängt wird und Kritik an staatlicher Repression nachlässt. Gerade in solchen Momenten eskalieren autoritäre Regime häufig die interne Gewalt. Deshalb müssen Menschenrechte trotz diplomatischer und nuklearer Gespräche im Zentrum der internationalen Bemühungen bleiben. Eine geschwächte iranische Regierung wird ihren Hinrichtungsapparat kaum stoppen; im Gegenteil, die Versicherheitlichung aller Gesellschaftsbereiche könnte sich weiter verschärfen, mit einer wahrscheinlichen Zunahme politisch motivierter Todesurteile – so wie wir es derzeit bereits beobachten.

Ausgehend davon sollten

1. Messbare und objektive Menschenrechtsstandards in alle diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Iran integriert werden.

Internationale Akteure, insbesondere die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sollten jegliche politische oder wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran an tatsächliche, überprüfbare Fortschritte im Bereich der Menschenrechte knüpfen, insbesondere an einen sofortigen Stopp aller Hinrichtungen und eine transparente Berichterstattung über Fälle von Todesurteilen.

2. Gezielte Sanktionen gegen jene Personen ergriffen werden, die dokumentiert Todesurteile fällen oder durchführen, insbesondere gegen Richter, Vernehmungspersonal und Beamte, die für besonders grausame oder systematische Hinrichtungen bekannt sind.

Europäische Regierungen und internationale Institutionen sollten Magnitsky-ähnliche Sanktionen einsetzen, um zentrale Akteure – Staatsanwälte, Richter und Gefängnisbeamte – zur Rechenschaft zu ziehen. Die Erstellung und Veröffentlichung von Listen mit Regime-Verantwortlichen, die für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, was momentan hauptsächlich von Menschenrechtsorganisationen durchgeführt wird, sollte priorisiert und regelmäßig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen Konsequenzen tragen. Ebenso wichtig ist die Rechenschaftspflicht der Hauptverantwortlichen der Vollstreckungsmaschinerie.

Staatliche Gewalt durch Hinrichtungen iranischer Staatsbürger*innen, einschließlich Doppelstaatler*innen, wird andauern, solange es keine echten politischen Konsequenzen für das iranische Regime gibt. Entschlossenes internationales Handeln zeigt Wirkung und kann dazu beitragen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Dies haben beispielsweise die Reaktion auf Irans terroristische Operationen in Europa gezeigt, die das Regime stark unter Druck gesetzt haben. Die Bekämpfung von Hinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen im Iran muss deshalb ein zentraler und unverhandelbarer Bestandteil aller diplomatischen Bemühungen sein.