Eine aktuelle Studie gibt spannende Einblicke in die von digitalen Medien geprägten Informationsräume junger Menschen. Und sie zeigt, wie politische Medienbildung helfen kann, Desinformation besser zu erkennen und damit umzugehen.

1. Mediale Öffentlichkeit(en) und politische Medienbildung

Medien schaffen Öffentlichkeit und über diese Öffentlichkeit können wir Gesellschaft erfahren und im besten Falle auch mitgestalten. Denn Medien sind sowohl Mittler von Welt(-geschehen) als auch Mittel, um das Weltgeschehen (auch in lokalen Zusammenhängen) zu beeinflussen. Wie diese medialen Öffentlichkeit(en) gestaltet sind, was dort veröffentlicht werden kann (und was nicht) und inwiefern uns diese als Bürger*innen zugänglich sind, das waren schon immer wichtige politische Fragen. Die Erweiterung und Pluralisierung von Öffentlichkeit durch digitale Medien (Plattformen, Messengerdienste, soziale Netzwerke, Wikis) hat sie jedoch noch bedeutender gemacht. In der Fachdiskussion wird in diesem Zusammenhang von tiefgreifender Mediatisierung gesprochen. Damit wird ausgedrückt, dass gegenwärtig „grundlegende Elemente der Konstruktion sozialer Wirklichkeit selbst medial vermittelt sind“. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist es nicht verwunderlich, dass verschiedene Disziplinen die Relevanz von Medien für ihren Arbeitsbereich (neu) entdecken. Die Diskussion um politische Medienbildung ist hierfür ein Beispiel.

In die breite Diskussion gebracht wurde der Begriff „politische Medienbildung“ durch ein Positionspapier der Landeszentralen für politische Bildung. Das Papier skizziert die Relevanz von (digitalen) Medien für die politische Bildungsarbeit und setzt sich mit den Schnittpunkten zwischen einzelnen Dimensionen von politischer Kompetenz und Medienkompetenz auseinander. Ziel ist es, die Spezifika medienpädagogischer und politisch bildnerischer Herangehensweisen stärker zu differenzieren. Für die Medienpädagogik hat der Medienbildungs-Begriff eine längere Geschichte, wie Tulodzieki ausführt: Er wurde bereits seit den 1990er als Alternative zu Medienerziehung genutzt, setzte sich aber am Anfang der 2000er Jahre vor allem in Abgrenzung zu den als zu technisch kritisierten Medienkompetenz-Begriffen durch. Später wurde Medienbildung zum Überbegriff für die allgemeine Relevanz der Auseinandersetzung mit Medien – als Mittler von Welt und Mittel der Weltgestaltung – in Bildungsprozessen. Aus Sicht der Medienpädagogik beschreibt politische Medienbildung deswegen eines ihrer klassischen Arbeitsfelder, das sich bspw. bei Zielstellungen wie der Förderung von Kritik- und Urteilsfähigkeit oder der Artikulations- und Diskursfähigkeit stark mit denen der politischen Bildung deckt.

Auf Basis dieser Schnittpunkte möchte der vorliegende Text einen Einblick in Grundlagen und praktischen Herangehensweisen für politische Medienbildung geben. Der Fokus liegt darauf, wie die Kritik- und Urteilsfähigkeit junger Menschen im Umgang mit Desinformation und digitaler Propaganda gestärkt werden kann. Dafür wird der Text Ergebnisse aus dem Projekt Isso! Jugendliche gegen Desinformation beispielhaft vorstellen. Anfänglich werden typische Informationsräume junger Menschen vorgestellt (Kap. 2), dann wird ausgeführt, wie sich junge Menschen in diesen Informationsräumen orientieren (Kap. 3). Auf Basis dieser Ausführungen werden zum Abschluss methodische Zugänge skizziert, wie praktisch zu den Herausforderungen des Informationshandelns gearbeitet werden kann (Kap. 4).

2. Die Informationsräume junger Menschen

Wir wissen über verschiedene Erhebungen sehr genau, welche Medien junge Menschen wie lange nutzen. Es gibt jedoch eine größere Leerstelle in unserem Wissen darüber, wie die verschiedenen Medien im Medien- und Informationshandeln zu einem bestimmten Thema genutzt werden. Zu dieser Leerstelle haben wir im Projekt Isso! Jugendliche gegen Desinformation gearbeitet. Die folgenden Darstellungen (Kap. 2-4) basieren größtenteils auf den Ergebnissen der Studie „Die Informationsräume und das Informationshandeln junger Menschen und ihr Umgang mit Desinformation. Eine medienpädagogische Untersuchung mediatisierter Sozialräume“.

Der Fokus liegt darauf, wie die Kritik- und Urteilsfähigkeit junger Menschen im Umgang mit Desinformation und digitaler Propaganda gestärkt werden kann.

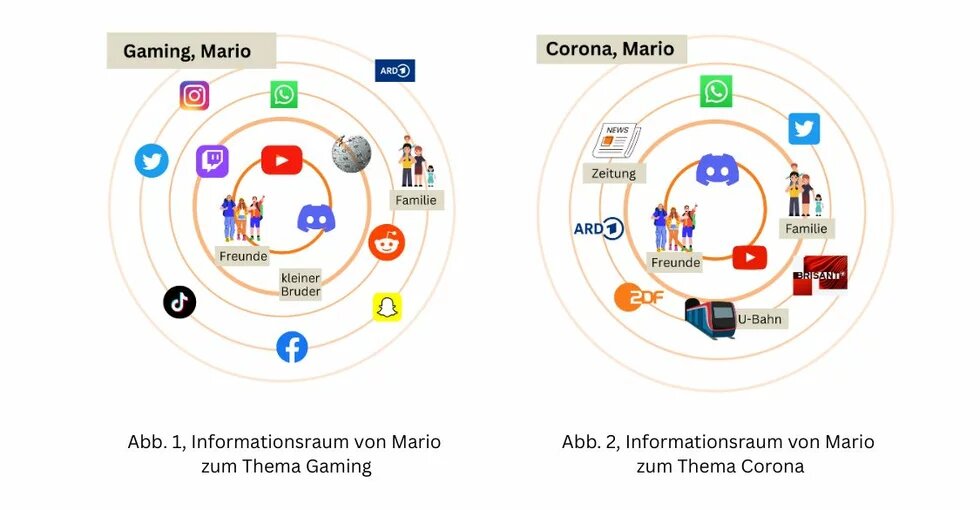

Auf Basis qualitativer Methoden (Leitfaden, visual elicitation, media go-along) haben wir mit jungen Menschen in Interviews ihre Informationsräume zu Themen erarbeitet, die sie in ihrem Alltag beschäftigten. Dafür haben wir gemeinsam mit ihnen in Interviewsituationen zu einem selbstbestimmten Thema Symbole von linearen Massenmedien (Presse, Funk, Fernsehen), digitalen Medien und Sozialisationsinstanzen (Familie, Peers, Schule) auf ein DIN-A3-Blatt mit konzentrischen Kreisen gelegt. Je näher am Zentrum diese Symbole lagen, desto wichtiger waren die repräsentierten Medien oder Sozialisationsinstanzen für die jeweilige Person in Bezug auf das gewählte Thema. Im Ergebnis entstanden subjektive und themenbezogene Informationsräume, zwei davon sollen hier vorgestellt werden.

Die Informationsräume gehören zu Mario (Pseudonym, männlich, 21 Jahre, Mittlere Reife) und behandeln die Themen Gaming und Corona (Abb. 1 und 2). Drei Punkte sollen an ihnen verdeutlicht werden, von denen wir annehmen, dass sie typisch für die Informationsräume junger Menschen sind:

1. Deutlich wird an beiden Informationsräumen einerseits die Diversität von Quellen, aus denen junge Menschen Informationen beziehen und anderseits, wie sehr diese Informationen in soziale Aushandlungsprozesse einbezogen sind. Im Zentrum beider Informationsräume steht bei Mario das „heilige Trio“. So bezeichnet Mario die Kombination aus YouTube, Discord und seinen Peers. Mario war zum Zeitpunkt des Interviews arbeitssuchend. Wenn er morgens aufsteht, setzt er sich relativ schnell an seinen PC, schaut nach Neuigkeiten und verbindet sich mit seinen Peers. Das heilige Trio ist dafür zentral: Er begegnet über YouTube Informationen, teilt diese über Discord und geht dazu mit seinen Peers in den Austausch. In die Auseinandersetzung mit Gaming einbezogen werden außerdem weitere Informationsquellen. Typisch an Marios Informationsraum ist die Zentralität sozialer Medien sowie der über Medien vermittelte Austausch zu diesen mit seinen Peers sowie – in Abstufung – mit seiner Familie.

2. Marios Informationsräume zum Thema Gaming und Corona unterscheiden sich. Beide haben zwar das „heilige Trio“ als Ausgangspunkt, im Anschluss werden jedoch einmal eher soziale Medien (z. B. Twitch, Wikipedia, TikTok, WhatsApp) einbezogen und ein anderes Mal journalistische Massenmedien (z. B. ARD, ZDF, Zeitungen). Informationsräume sind somit abhängig davon, welches Thema sie bedienen. Um bei der Raummetapher zu bleiben: Sie bestehen aus drei Achsen, (i) den Vorlieben und der sozialen Einbindungen des Subjektes, (ii) den verfügbaren medialen Angeboten und (iii) dem Thema, das bearbeitet wird.

3. Ein dritter Punkt, in dem Marios Beispiele typisch sind, hängt mit der beschriebenen Dreidimensionalität zusammen: Die Verschiebungen in der Ausprägung des Informationsraumes werden auch dadurch beeinflusst, das für einzelne Themen verschiedene Sozialisationsinstanzen unterschiedlich wichtig sind. So verhandelt Mario das Thema Gaming vor allem mit seinen Peers, beim Thema Corona werden jedoch seine Eltern und Geschwister für seine Meinungsbildung wesentlich wichtiger. Über seine Eltern kommt Mario dann bei der Bearbeitung des Themas auch in Kontakt mit relevanten Informationen bspw. aus ARD und ZDF. Das ist ein Punkt, den wir immer wieder fanden und der besonders für pädagogische Arbeit ein wichtiges Potential darstellt: Wenn Sozialisationsinstanzen (und damit auch Bildungsräume) für ein Thema wichtig sind, dann findet über sie auch eine Verbindung zu anderen medialen Quellen und Informationen statt.

3. Das Informationshandeln junger Menschen

Wie aber navigieren junge Menschen in diesen Informationsräumen, in denen sie einer Vielzahl von sehr diversen Informationen begegnen? Wer (nicht nur) jungen Menschen diese Frage stellt, wird einer typischen Diskrepanz gegenüberstehen, die sich in sozialwissenschaftlicher Forschung immer wieder zeigt: Es gibt einen Unterschied zwischen Über-Etwas-Reden und Etwas-Tun. Gemeinhin antworten junge Menschen auf die Frage, dass ihnen bei Informationsquellen Seriosität und Neutralität besonders wichtig sind. Viele von ihnen nennen dann journalistische Qualitätsmedien als Beispiele. Das erfuhren wir auch in unserer Studie. Wenn man jedoch schaut, was sie nutzen, dann zeigt sich ein etwas anderes Bild.

Das Informationshandeln (nicht nur) junger Menschen besteht aus Routinen, die meiste Zeit informieren sie sich im „Browsen“, das heißt, sie rezipieren lineare oder algorithmisch vorgeschlagene Inhalte. Vergleichsweise selten recherchieren sie gezielt zu einzelnen Fragestellungen oder überprüfen einzelne Informationen. So zeigte sich auch bei der Frage danach, welche Desinformationen (im Interview „Fake News“) ihnen während ihres Informationshandelns begegnet waren, dass zwar alle Beispiele nennen konnten, diese Beispiele aber größtenteils aus massenmedial verhandelten Desinformationen bestanden. Eigene Beispiele konnten nur wenige nennen. Der verbreitetste Umgang mit Informationen, die einem seltsam vorkamen oder denen man nicht vertraue, war, dass die jungen Menschen weiter scrollten und sich nicht mit ihnen beschäftigten. Letztendlich ist dies folgerichtig, wenn man davon ausgeht, dass Informationsräume genutzt werden, um sich mit einem Thema zu beschäftigen und nicht, um Desinformation zu identifizieren.

Unsere medienpädagogische Zielsetzung lag deswegen nicht primär darin, dass junge Menschen Strategien zum Erkennen von Desinformationen erlernen, sondern sie darin zu unterstützen, ihre Strategien zu stärken, gute und vertrauenswürdige Informationen zu erkennen. Wir verfolgen an dieser Stelle die These, dass junge Menschen Desinformationen potentiell dann erkennen, wenn ihre Kriterien für gute und vertrauenswürdige Informationen irritiert werden. Denn in diesem Fall werden sie kritisch und sortieren die Information entweder aus oder überprüfen sie. Im Projekt Isso! lösten wir uns deswegen von einem Fokus darauf, wie überprüft werden kann, ob eine Nachricht wahr oder falsch ist. Stattdessen ergänzten wir unsere Zielstellungen um medienpädagogische Arbeit dazu, für mediale Mittel der Persuasion zu sensibilisieren (Emotionalisierung, Personalisierung etc.) und Raum für die Reflexion identitätsrelevanter Themen zu geben, besonders im Hinblick darauf, wie diese das eigene Informationshandeln beeinflussen können.

4. Impulse für die politische Medienbildung

Verschiedene Methoden sind im Projekt Isso! mit den beschriebenen Zielsetzungen entstanden. Die Materialien sind jeweils über rise-jugendkultur.de abrufbar. Zum Abschluss skizziert werden soll hier lediglich eine Methode, die darauf abzielt, mit jungen Menschen zu ihren Orientierungsstrategien in ihren Informationsräumen zu arbeiten und pädagogische Impulse zu geben, wie sie diese weiterentwickeln können. Dass diese Strategien in pädagogischen Räumen bisher wenig thematisiert werden, zeigt auch die Sonderauswertung der letzten PISA Studie. Knapp zwei Drittel der deutschen Schüler*innen geben an, dass sie sich im Schulunterricht oder mit Lehrkräften gar nicht (25 Prozent) oder eher nicht (41 Prozent) dazu austauschen, ob Online-Informationen richtig sind – bzw. warum sie es (nicht) sind und wie sich gute Informationen erkennen ließen.

Die Methode nennt sich Meinungsbarometer, sie ist Teil eines größeren Materialpaketes zum Thema Desinformationen . Sie wurde für die außerschulische Bildungsarbeit für Jugendliche ab 14 Jahren konzipiert, lässt sich aber auch für die Schule anpassen. In der Vorbereitung wurden die Jugendlichen aufgefordert, Beispiele für TikToks zu zeigen, die sie beschäftigten. Auf diese Weise wurden sowohl Themen als auch Formate identifiziert, mit denen sich die Zielgruppe auseinandersetzte.

Knapp zwei Drittel der deutschen Schüler*innen geben an, dass sie sich im Schulunterricht oder mit Lehrkräften gar nicht (25 Prozent) oder eher nicht (41 Prozent) dazu austauschen, ob Online-Informationen richtig sind – bzw. warum sie es (nicht) sind und wie sich gute Informationen erkennen ließen.

Darauf aufbauend recherchierte das Workshopteam entsprechende Content-Beispiele. Im aufbereiteten Material geht es bspw. um die Auseinandersetzung mit Videoaufnahmen von Geistern, Argumentationen zum Klimawandel oder Weltuntergangsszenarien. Die einzelnen TikToks stellen ihre Themen mit unterschiedlichen Persuasionsmitteln dar: Es wird dokumentarisches Material eingesetzt, ein anderes Mal wird mit Statistiken argumentiert oder es wird stark emotionalisiert. Für die verschiedenen TikToks wurden dann Kärtchen mit Symbolbild und QR-Code zum Video angefertigt. Im Raum wird ein Barometer vorbereitet: Eine Linie auf dem Boden mit den Extremen „Überzeugt mich gar nicht“ und „überzeugt mich total“. Anschließend bekommt jede*r Teilnehmende für jedes vorbereitete Video einen eigenen Zettel und wird aufgefordert, die Videos zu schauen und mit dem jeweiligen Zettel auf dem Meinungsbarometer abzustimmen, wie überzeugend sie oder er die jeweiligen Videos findet. Nachdem alle ihre Zettel gelegt haben, suchen die Durchführenden anfänglich die Videos raus, bei denen Zettel am weitesten voneinander entfernt liegen. Durch Nachfragen, warum einzelne Teilnehmende die Zettel an verschiedene Stellen gelegt haben, entsteht ein Austausch darüber, anhand welcher Inhalte die Videos wie bewertet werden.

Auf diese Weise wird einerseits sichtbar, woran sich die Teilnehmenden orientieren. Erfahrungsgemäß können hier spannende Gespräche zwischen den Teilnehmenden entstehen, die von den Durchführenden „nur“ moderiert werden müssen. Anderseits haben die begleitenden Pädagog*innen die Möglichkeit, eigene Impulse zu setzen und/oder zu einem späteren Zeitpunkt gezielt auf einzelne Aspekte zurückzukommen.

Derartige Austauschformate sorgen oftmals auch dafür, dass die Teilnehmenden über sich und ihr Leben berichten und damit in ihren Lebensweltbezügen sichtbar werden. Gleichzeitig ist die Orientierung in diversen Informationsräumen auch für Pädagog*innen eine Herausforderung. Im besten Fall kann die Arbeit zum Informationshandeln und gegen Desinformation auf diese Weise ein Bildungserlebnis für Teilnehmende und Durchführende des Workshops werden. Denn viele Themen der politischen Medienbildung betreffen nicht nur junge Menschen, sondern die Gesamtgesellschaft.