Zahir Athari stammt aus der Provinz Daikundi. Als Kind ist er mit seiner Familie nach Norwegen vor dem Krieg geflohen. Dort hat er später Journalistik studiert und setzt sich heute für afghanischer Flüchtlinge ein. Nach 21 Jahren hat Athari nun sein Geburtsland wieder besucht. Im Interview berichtet er von seiner Reise und vor welchen Herausforderungen Afghanistan steht.

Wie würden Sie sich beschreiben?

Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch. Geboren wurde ich in einem abgelegenen Dorf in der Provinz Daikundi. Dieses Dorf wurde während des Bürgerkriegs verwüstet – und vor 20 Jahren musste ich mein Land verlassen. Der Großteil meiner Kindheitserinnerungen hat zu tun mit Krieg, mit Flucht und Todesnot. Tausender meiner Landsleute geht es genauso. Heute führe ich ein einfaches Leben zusammen mit meiner Partnerin und unseren drei Kindern.

Wie beurteilen Sie die politische, gesellschaftliche und kulturelle Lage in Afghanistan?

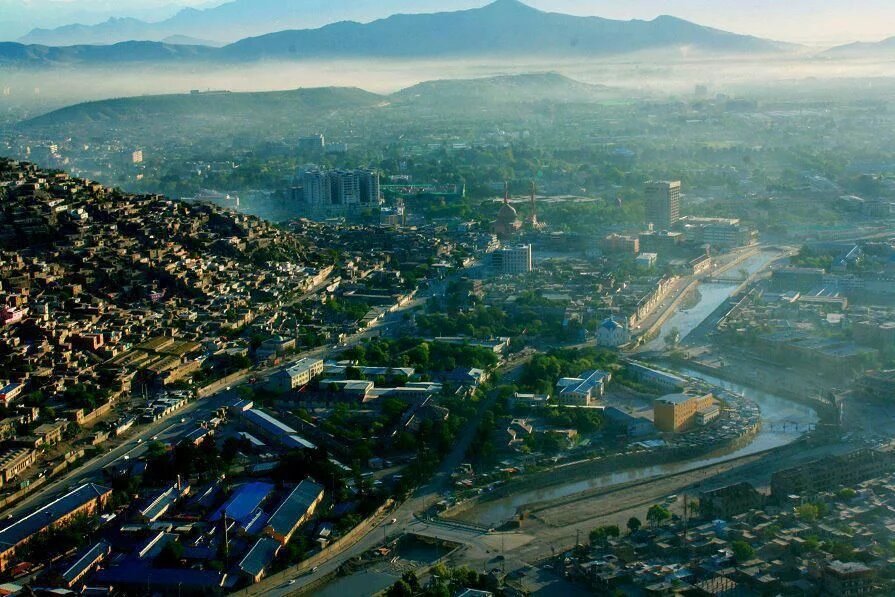

Nach 21 Jahren bin ich zurückgekommen in das Land, in dem ich geboren wurde, habe meine Eltern, Freunde und Verwandte wiedergesehen, die Zuneigung der Dorfbewohner erlebt – es war eine sehr tiefe Erfahrung. Es kommt mir immer noch vor wie ein Traum. Ich habe aber auch gesehen, die aktuelle Lage ist geprägt von Unsicherheit, Ungewissheit und Angst. Dennoch sehen viele Menschen der Zukunft mit großer Hoffnung entgegen. Im dicht bevölkerten Kabul wie im abgelegenen Daikundi sind Kinder und Erwachsene begierig darauf zu lernen. Es macht Hoffnung, wenn man das sieht – und doch bleibt die Angst, die Angst ob man sich weiterentwickeln kann, ob man überlebt. Das ist die entscheidende Frage.

Was ist für die Politik in Afghanistan die größte Herausforderung?

Ich denke, die größte Herausforderung sind jene, die über dem Gesetz stehen, das heißt diejenigen, die die Gesetze so verbiegen können, wie es ihnen passt. Sie verstoßen gegen das Gesetz, sei es, das sie sich über die Verkehrsregeln hinwegsetzen, sei es, dass sie Wahlen manipulieren. In jedem modernen Staat gibt es ein Element, das über dem Gesetz steht, und meist ist das die Regierung. Anders gesagt, die Regierung kann den Notstand ausrufen und Gesetze nach ihrem Dafürhalten außer Kraft setzen. In Afghanistan verhält es sich jedoch ganz anders. Es gibt dort bestimmte Gruppen, für welche die Gesetze nicht gelten.

Das politische Patt, zu dem es nach der Präsidentschaftswahl gekommen ist, und der Vorschlag, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, ist ein typisches Beispiel. Es ist, als ob man bei einem Fußballspiel beide Mannschaften zum Sieger erklärte. Die Frage dabei ist nicht, ob für Afghanistan ein parlamentarisches System besser wäre als ein präsidentielles. Der Hauptgrund für die aktuelle Pattsituation ist, dass es bei uns Personen und Gruppen gibt, die mit der Demokratie ihr Spiel treiben und dadurch für Unsicherheit sorgen.

Wie ließe sich diese Pattsituation am besten beenden?

Ich denke, wir haben es weder mit einem isolierten Problem zu tun, noch gibt es eine simple Lösung. Die Lage in Afghanistan ist vielschichtig. Dennoch, es gibt Entwicklungen, die hoffen lassen, beispielsweise, dass sich eine Zivilgesellschaft entwickelt und die Medien dazu beigetragen haben, dass die Menschen soziopolitische Befähigungen entwickeln durch die es in Zukunft möglich scheint, demokratische Werte institutionell zu verankern. Um diese Errungenschaften zu festigen und weiter auszubauen, brauchen wir Frieden, Stabilität und Wirtschaftshilfe. Außerdem muss eine starke Mittelschicht entstehen. In Afghanistan haben wir eine kleine, reiche Elite, die sehr mächtig ist, während die überwältigende Mehrheit der Afghaninnen und Afghanen im Elend lebt.

Was können junge Menschen tun, damit in Afghanistan bessere Politik gemacht wird?

Politisch gesehen: Bloß jung sein, das genügt nicht; die ältere Generation von heute ist schließlich die Jugend von gestern. Sollten die Jungen den Weg ihrer Väter einschlagen, dann wird unsere Zukunft nicht besser aussehen als die Gegenwart. Sollte die junge Generation es aber wagen, neue Wege einzuschlagen, dann wird die Politik auf jeden Fall besser. Herausforderungen gibt es genug. Nur ein Beispiel: Das Hochschulministerium hat kürzlich fünf Studentinnen aus dem Mädchenwohnheim der Universität Kabul verwiesen und sie zurück in ihre Heimatprovinzen geschickt. Das Einzige, was sich diese Mädchen hatten zuschulden kommen lassen war, dass sie eine Kommilitonin gegen brutale Übergriffe der Wohnheimverwaltung in Schutz nahmen. Das Ministerium ist hier sehr unzeitgemäß vorgegangen. Klar ist, welche Botschaft so vermittelt werden soll: Der Obrigkeit müssen sich alle unterwerfen, ganz gleich worum es geht.

Politik wird in Afghanistan von Männern gemacht.

Wie ließe sich das ändern?

Nicht nur die Politik in Afghanistan, überhaupt alles im Land wird von Männern bestimmt, sei es Kultur, Bildungswesen, Literatur, Werte, die Wirtschaft, der Lebenswandel. Männer begehen furchtbare Verbrechen an Frauen – ein Mullah, zum Beispiel, vergewaltigt in der Moschee ein Mädchen oder ein Mann greift seine Frau mit der Axt an. Im erstgenannten Fall hat das Gericht entschieden, dass das Mädchen seinen Vergewaltiger heiraten muss. Und keiner fragt: Wieso? Die Lösung ist mehr Bildung für Frauen. Ihr Bewusstsein muss wachsen – und damit ihr Einfluss in Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Bildungswesen. Die Aktion „Der Gehweg gehört auch mir“ von der Gruppe Young Women for Change war da ein mutiger und bedeutender Schritt.

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der Politik in Afghanistan und der Politik in modernen Staaten?

Dazwischen liegen Welten. Ein Unterschied ist, dass in anderen Ländern die Regierung das Volk achtet und Konflikte mit der Öffentlichkeit meidet. Bei uns liegt alle Macht bei den Regierenden und das Volk hat zu parieren.

Wie wird Afghanistan in zehn Jahren aussehen?

Ich hoffe, die Sicherheitslage wird sich nicht verschlechtern, und dass demokratische und zivilgesellschaftliche Organisationen weiter wachsen – so dass die jungen Menschen im Land mehr lernen und die richtigen Erfahrungen machen können. Die Verbrecher, die heute großen Einfluss haben, werden nicht ewig leben. Ich hoffe, dass es meiner Generation gelingen wird, diese Verbrecher vor Gericht zu stellen.