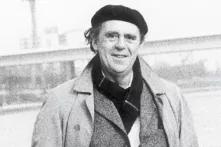

Heinrich Böll war eine der prägenden intellektuellen Stimmen der Bundesrepublik – geschätzt, gefürchtet, vereinnahmt. Den Titel "Gewissen der Nation" lehnte er ab: Verantwortung, so Böll, dürfe nicht an Einzelne delegiert werden.

Heinrich Böll war seit Ende der 1950er Jahre durch seine Erzählungen und Romane zu einem der bekanntesten deutschen Schriftsteller geworden. Die moralischen Positionen, die er in seinem Werk vertrat, projizierte die Öffentlichkeit auf seine Person und machte ihn so zum Repräsentanten eines «anderen» Deutschlands. Für Heinrich Böll war ein kritisches staatsbürgerliches Engagement selbstverständlich, und er sah Intellektuelle auch in einer gewissen Verantwortung.

Böll sah gesellschaftliche Institutionen in der Verantwortung

Doch die ihm zugeschriebene Bezeichnung «Gewissen der Nation» lehnte er kategorisch ab und verwies zuallererst auf die Parlamente, dann auf Kirchen und Medien, die im Zusammenspiel diese Rolle quasi selbstverständlich verkörpern würden. Er mochte auf keinen Fall als «Institution» wahrgenommen werden. Er wolle sich «zu Problemen äußern», und «[ich] äußere mich auch und will auch möglicherweise, dass das zu Ohren dringt, aber dieses Delegieren, was in der Institutionalisierung liegt» – das hielt er für gefährlich.

Vielmehr forderte er jeden dazu auf, eigenverantwortlich gesellschaftliche oder politische Vorgänge zu hinterfragen und Schlüsse daraus zu ziehen. Dies waren wohl die Kriterien, die ihn in die von der Öffentlichkeit zugewiesene Rolle des «repräsentativen Intellektuellen» drängten. Aber während er von den einen als kritischer Mahner wahrgenommen wurde, empfanden andere seine Kritik als destruktive Nestbeschmutzung.

Öffentlicher Fokus auf vermeintlichem Moralismus statt auf literarischem Werk

Nach seinem Tod erschienen zahlreiche Nachrufe, die Böll als «Stimme des Anstands» beschrieben, der «unbestechlich und unbeugsam Zeichen setzte». Der Spiegel bezeichnete Böll in seinem Nachruf zwar als «personifizierte Unfeierlichkeit und Phrasenlosigkeit», der sich zu seinen Lebzeiten gerne weniger mit den Etikettierungen auseinandergesetzt hätte. Dennoch setzte sich leider das Image vom «guten Menschen aus Köln» und «Gewissen der Nation» fest, der, fast nebensächlich, auch Schriftsteller war.