Internationale Freihandelsabkommen folgen der Logik von Konzernen. Darum gestalten die Agrar- und Nahrungsmittelmultis die Verträge auch gerne mit.

Der Wandel in der Wirtschaftspolitik hat die staatliche Kontrolle der Märkte und Kapitalflüsse deutlich reduziert. Der Prozess begann in den 1980er-Jahren und hat sich seit den 1990ern beschleunigt. Wie in vielen anderen Branchen folgten auch im Lebensmittelsektor zwei Entwicklungen: Die Konzentration der Firmen führte zur Herausbildung von Oligopolen – wenigen großen Anbietern –, und die Unternehmen expandierten stärker. Ihr Umsatz im Ausland nahm zu, der im Inland ging relativ zum Gesamtumsatz zurück.

Im Jahr 2015 erzielte der schweizerische Gigant Nestlé rund 70 Prozent seines globalen Absatzes außerhalb der Region Europa/Nahost/Nordafrika. Für den britisch-niederländischen Mischkonzern Unilever lag der außereuropäische Wert bei rund 75 Prozent. Die Unternehmensstrategien solcher Firmen basieren darauf, sich permanent neue Märkte zu erschließen. Daher ist die Reduzierung oder auch Abschaffung von Zöllen und anderen Handelsbarrieren für sie strategisch sehr bedeutend.

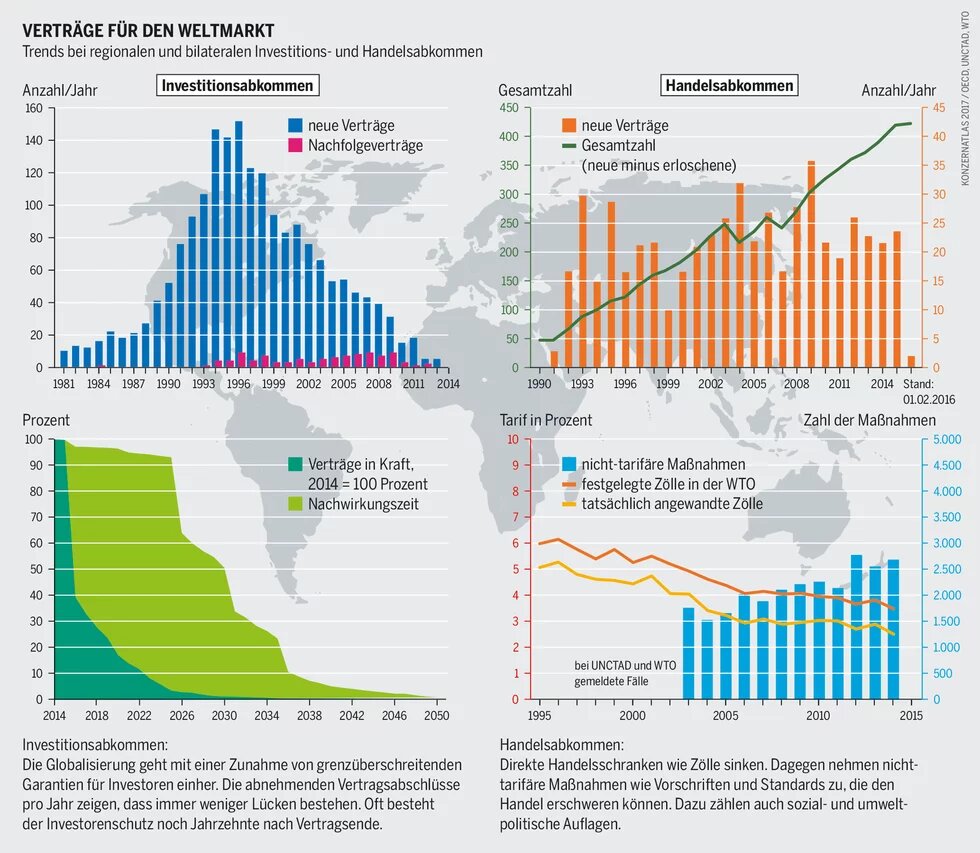

Der Wert der globalen Nahrungsmittelexporte verfünffachte sich zwischen 1990 und 2014, und der Wert der landwirtschaftlichen Exporte stieg im selben Zeitraum um das Vierfache. Dieses Wachstum wurde durch eine Vielzahl von Freihandels- und Investitionsschutzabkommen gefördert. Die meisten Abkommen wurden in den 1990er-Jahren verhandelt, nachdem die multilateralen Handelsgespräche der „Uruguay-Runde“ 1994 abgeschlossen wurden und zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) führten.

Die Nahrungsmittelmultis sind bis heute bei den Handelsgesprächen sehr aktiv und machen ihren Einfluss geltend. In der Uruguay-Runde, die das erste Mal ein globales Handelsabkommen für den Agrar- und Ernährungssektor hervorbrachte, war beispielsweise der Chefunterhändler der USA für den Bereich Landwirtschaft sowohl vor wie nach diesem Einsatz beim Agrarhandelskonzern Cargill beschäftigt. Er prägte so die Rahmenbedingungen für sein eigenes Unternehmen mit.

Bei der 2001 begonnenen „Doha-Runde“, der bis heute nicht beendeten nächsten Etappe der Handelsgespräche, vertrat der Chemie- und Lebensmittelkonzern Unilever die europäische Nahrungsmittel- und Getränkewirtschaft. Der Konzern setzt sich bei den Regierenden für eine möglichst weitgehende Öffnung der Märkte für Waren, Dienstleistungen und Kapitalflüsse im Rahmen der WTO-Verhandlungen ein. Die Zivilgesellschaft hingegen demonstriert gegen die Freihandelsagenda, warnt vor den negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Entwicklungsländern und übt Kritik an den intransparenten Verhandlungen.

Ein weitgehender Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen unterstützt die Strategie multinationaler Konzerne, ohne Hindernisse billige Rohstoffe zu importieren und ihre Waren in neue und profitable Märkte zu exportieren. Aus Sicht der Konzerne schmälern Ausnahmen vom Freihandel ihre Vorteile erheblich. Dabei sind gerade die Ausnahmen wichtig für Entwicklungsländer. Nur so können deren Regierungen ihre Nahrungsmittelproduktion im Land und kleine Produzentinnen und Produzenten vor billigen Importen aus Industrieländern schützen.

Neben den internationalen Regeln der Welthandelsorganisation gibt es mindestens 420 bilaterale Handelsabkommen sowie mehr als 2.900 bilaterale Investitionsschutzabkommen. Ein wichtiges Element ist das „Investor-Staat-Streitbeilegungssystem“ (ISDS): Das ISDS gibt ausländischen Unternehmen Exklusivrechte und schädigt damit die Rechtsstaatlichkeit. Unternehmen können ausländische Regierungen auf Entschädigung verklagen, wenn nach Abschluss des Vertrages eine neue Regulierung ihre erwarteten Gewinne schmälert. Das kann auch Ziele wie Ernährungssicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte betreffen. Dafür wird ISDS von der Zivilgesellschaft und Teilen der Politik heftig kritisiert. Die Zahl solcher Fälle ist von nur drei im Jahr 1995 auf fast 700 bis Anfang 2016 hochgeschnellt.

Viele Länder richten spezielle Wirtschaftszonen ein, in denen weniger strenge Vorschriften gelten, um Investoren anzuziehen. In Mosambik, Tansania, Indien und anderen Ländern haben die Regierungen solche Zonen für Agrarkonzerne ausgewiesen. Sie gehen davon aus, dass dies die Entwicklung der Landwirtschaft und der Beschäftigung sowie Wachstum durch ausländische Investitionen und neue Technologien fördert. Multinationale Konzerne sind gut aufgestellt, um die Vorteile solcher Zonen zu nutzen. Beispielsweise haben sich Monsanto, Cargill, Nestlé und andere Konzerne mit der Regierung von Tansania in einer Investitionszone zusammengetan, die den Zugang von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu „modernen“ Betriebsmitteln fördert. Damit ermöglicht die Zone den Konzernen, mit staatlicher Unterstützung einen neuen Markt zu erschließen.

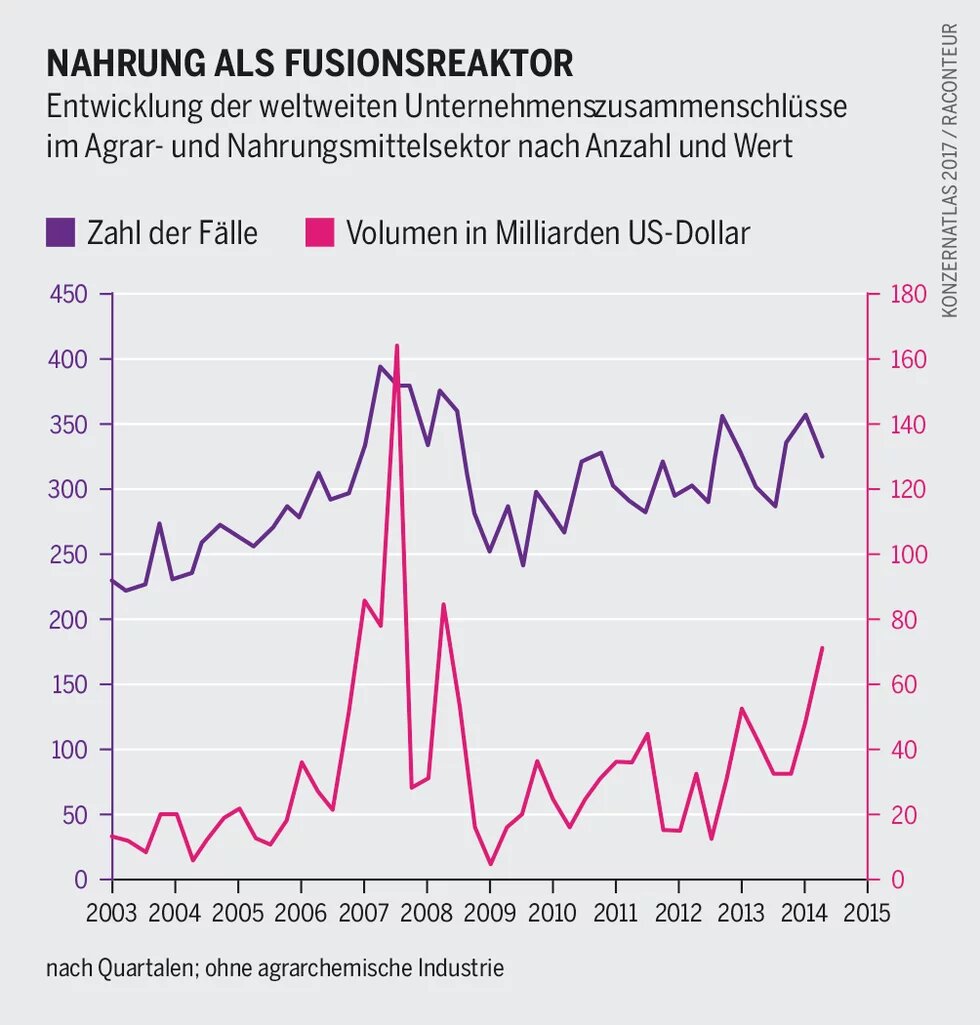

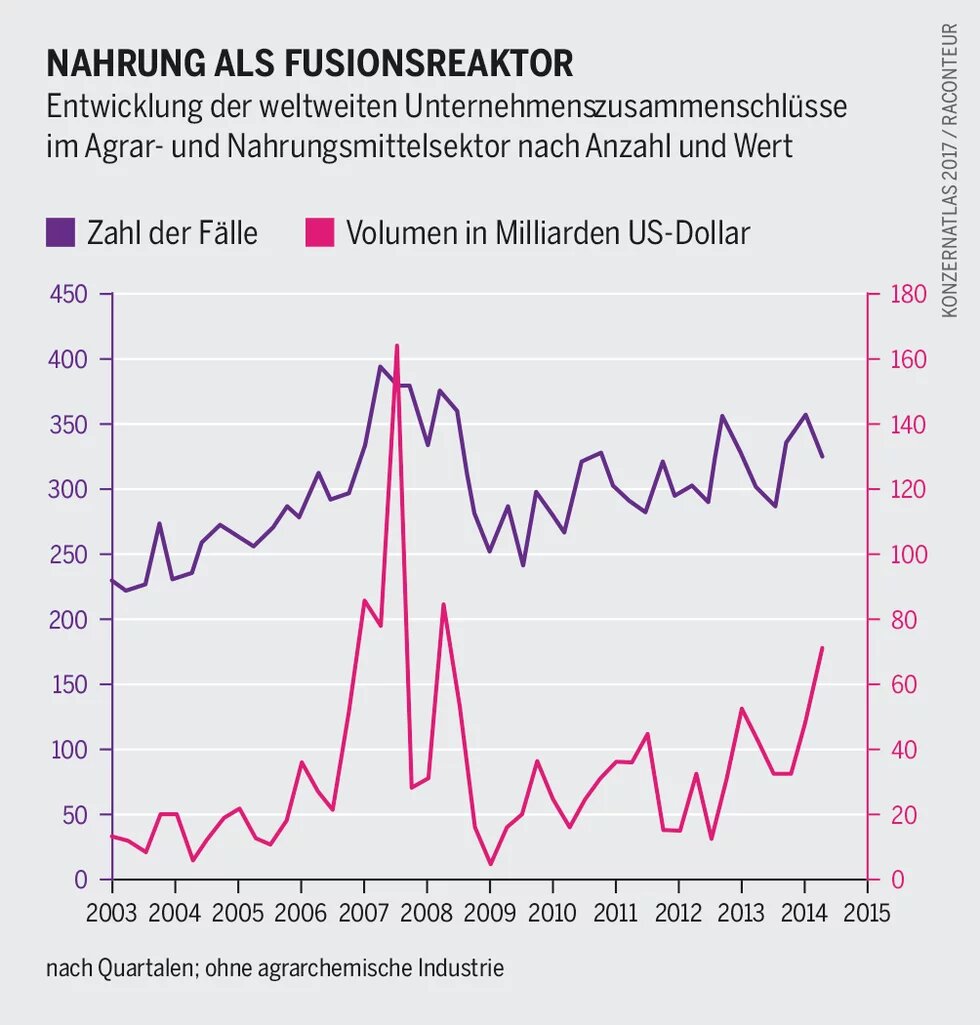

Eine Schlüsselstrategie großer Agrarkonzerne ist es, Wettbewerber aufzukaufen. Fusionen finden sowohl horizontal statt, also mit direkten Konkurrenten, als auch vertikal mit Zulieferern und Abnehmern. Die Wettbewerbspolitiken der Industrieländer haben nicht verhindert, dass Oligopole in den Agrarmärkten entstanden sind. Auch Entwicklungsländer reagieren, indem sie Kartellbehörden gründen und Wettbewerbsrecht einführen. Aber der Prozess verläuft langsam. Noch heute verfügen nur 120 Länder weltweit über Wettbewerbsgesetze.

Selbst Regierungen in Industrieländern haben das Kartellrecht im nahrungsmittelproduzierenden Sektor nur zaghaft angepackt. Offenbar haben sie sich den Behauptungen der Konzerne angeschlossen, dass oligopolistische Marktmacht in inländischen Märkten notwendig ist, um international wettbewerbsfähig zu sein. Eine weitere Hürde für eine wirksame Wettbewerbspolitik besteht darin, dass sie überwiegend die Verbraucherinnen und Verbraucher vor marktbeherrschenden Unternehmen schützen soll, also die Nachfrageseite. Solange die Preise niedrig sind, scheint also alles okay. Die Angebotsseite hingegen bleibt ungeschützt: diejenigen, die den Unternehmen ihre Produkte verkaufen müssen – Bäuerinnen und Bauern, kleine Erzeugergenossenschaften und regional aktive Verarbeiter.