Die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Prof. Dr. Beate Rudolf, im Gespräch mit Caroline Ausserer.

Caroline Ausserer: Derzeit finden die Winterspiele in Sotschi statt: Wie besorgniserregend ist das seit Juni 2013 in Kraft stehende Gesetz über „nicht traditionelle sexuelle Beziehungen“ in Russland, das Geldbußen vorsieht, wenn in Anwesenheit von Minderjährigen oder über die Medien über gleichgeschlechtliches Leben berichtet wird? Selbst das Internationale Olympische Komitee war verunsichert, doch die russischen Behörden bekräftigten, während der Spiele Homosexuelle nicht zu diskriminieren. Wie schätzen Sie das ein?

Prof. Dr. Beate Rudolf: Das russische Gesetz ist unter zahlreichen Gesichtspunkten menschenrechtlich nicht haltbar: Das beginnt bei der ungenauen Bestimmung der verbotenen Handlungen: Darf man im Internet über die Menschenrechte von Lesben, Schwule, Bisexuellen und Transgender (LSBT) informieren? Darf man durch Demonstrationen die Diskriminierung von LSBT anprangern? Dürfen lesbische oder schwule Paare in der Gegenwart von Kindern Händchen halten? Schon diese Unsicherheit schränkt die Ausübung von Menschenrechten in unzulässiger Weise ein. Auch fehlt dem Gesetz die Rechtfertigung: Jugendschutz heißt nicht, Kinder und Jugendliche unwissend zu halten, sondern sie vor Gewalt, Zwang und Störungen ihrer Entwicklung zu schützen. Zur kindlichen Entwicklung gehört es gerade auch, die Achtung vor dem Anderen und die Anerkennung seiner Menschenwürde zu lernen. Das elterliche Erziehungsrecht bedeutet daher auch nicht, dass Eltern vom Staat verlangen können, ihre Kinder vor jeder Äußerung oder jedem Verhalten zu schützen, welches den elterlichen Vorstellungen zuwiderläuft. Die Moralvorstellungen einer Mehrheit können nicht einfach Beschränkungen der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit oder des Rechts auf Privatleben rechtfertigen, und schon gar nicht Strafverfolgung. Es fehlt hier an jeglicher Verhältnismäßigkeit, die die Europäische Menschenrechtskonvention und der UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte, beide von Russland freiwillig akzeptiert, verlangen. Und schließlich hat der Europäische Gerichtshof schon vor über dreißig Jahren klargestellt, dass es nicht genügt, wenn eine Regierung zusagt, ein Strafgesetz gegen Homosexuelle nicht anzuwenden.

Einerseits gibt es den Trend zu mehr rechtlicher Gleichstellung, andererseits gibt es den gegenläufigen Trend mit extremen Rückschritten in Bezug auf Menschenrechte von LSBTI-Personen, siehe Indien oder Uganda. Wie schätzen Sie die derzeitige Lage von LSBTI-Rechten weltweit ein? Welche Trends oder Grundproblematiken sind erkennbar?

An LSBTI-Rechten bestätigt sich, dass Menschenrechte immer erkämpft werden müssen ‑ gegen Regierungen, gegen Traditionen und kulturelle Vorstellungen und gegen gesellschaftliche Tabus. Der Kampf um die Anerkennung von Gewalt gegen Frauen, einschließlich Vergewaltigung in der Ehe, als Menschenrechtsverletzung illustriert das deutlich. Hier sind Entwicklungen auf internationaler und auf einzelstaatlicher Ebene oft ungleichzeitig und gegenläufig. Das gilt auch für die Anerkennung der Menschenrechte von LSBTI. Ich sehe einen Trend weltweit, dass Betroffene ihre Unrechterfahrungen öffentlich machen und als Menschenrechtsverletzungen anprangern. Damit werden gesellschaftliche Debatten eröffnet, wo vorher nur Schweigen war. Ein Grundproblem aber ist, dass Nicht-Betroffene Angst haben, sich zu solidarisieren, weil sie befürchten, mit den Betroffenen gleichgesetzt zu werden und deshalb Diskriminierung, Verfolgung oder Gewalt zu erfahren. Politische und gesellschaftliche Führungseliten sehen häufig keinen eigenen Vorteil darin, sich für LSBTI einzusetzen. Vielmehr erliegen sie der Versuchung, durch die Ausgrenzung von LSBTI von den wirklichen, oft von ihnen selbst verursachten, wirtschaftlichen oder politischen Problemen abzulenken und die Zustimmung der Bevölkerung zu gewinnen.

Woher rühren Ihrer Meinung nach die Widerstände gegen die Anerkennung gleicher Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans*- oder Inter*-Menschen?

Die Gründe sind zu vielfältig, um sie hier alle zu nennen. Den Widerständen gegen diese ganz unterschiedlichen Gruppen von Menschen dürfte aber gemeinsam sein, dass durch ihre Sichtbarkeit das heteronormative Weltbild ins Wanken gerät. Inter-* und Trans*-Menschen stellen die Zweigeschlechtlichkeit als scheinbar naturgemäßes Ordnungskriterium in Frage: Gibt es überhaupt unterschiedliche Geschlechter und wenn ja, wie viele? Wie definieren wir „Geschlecht“ – über Gene, Keimdrüsen, sekundäre Geschlechtsmerkmale? Und was tun wir, wenn diese Kriterien auseinanderfallen? Kann man sein bei Geburt zugewiesenes Geschlecht ändern und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Lesben, Schwule und Bisexuelle lösen die Geschlechterbilder und gesellschaftlich anerkannten Rollenzuweisungen auf: Was ist noch ein „richtiger Mann“, was noch eine „richtige Frau“? Geschlechterrollen sind durch tradierte kulturelle und religiöse Vorstellungen geprägt. Werden sie in Frage gestellt, so geraten auch kulturelle Praktiken und Religionen unter Druck. Widerstände gegen die Anerkennung gleicher Rechte für LSBTI sind daher auch Abwehrkämpfe derjenigen, die die Selbstbestimmung des Einzelnen als Ausdruck der gleichen Würde aller Menschen nicht anerkennen wollen. Und schließlich: Je ohnmächtiger sich Menschen hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung empfinden, desto stärker richtet sich ihr Blick auf den familiären-persönlichen Bereich, den man am ehesten noch bestimmen kann. Das Aufrechterhalten der herkömmlichen Familienbilder gibt scheinbare Sicherheit.

Auf welcher rechtlichen Basis kann die LSBTI-Bewegung ihre Rechte einfordern?

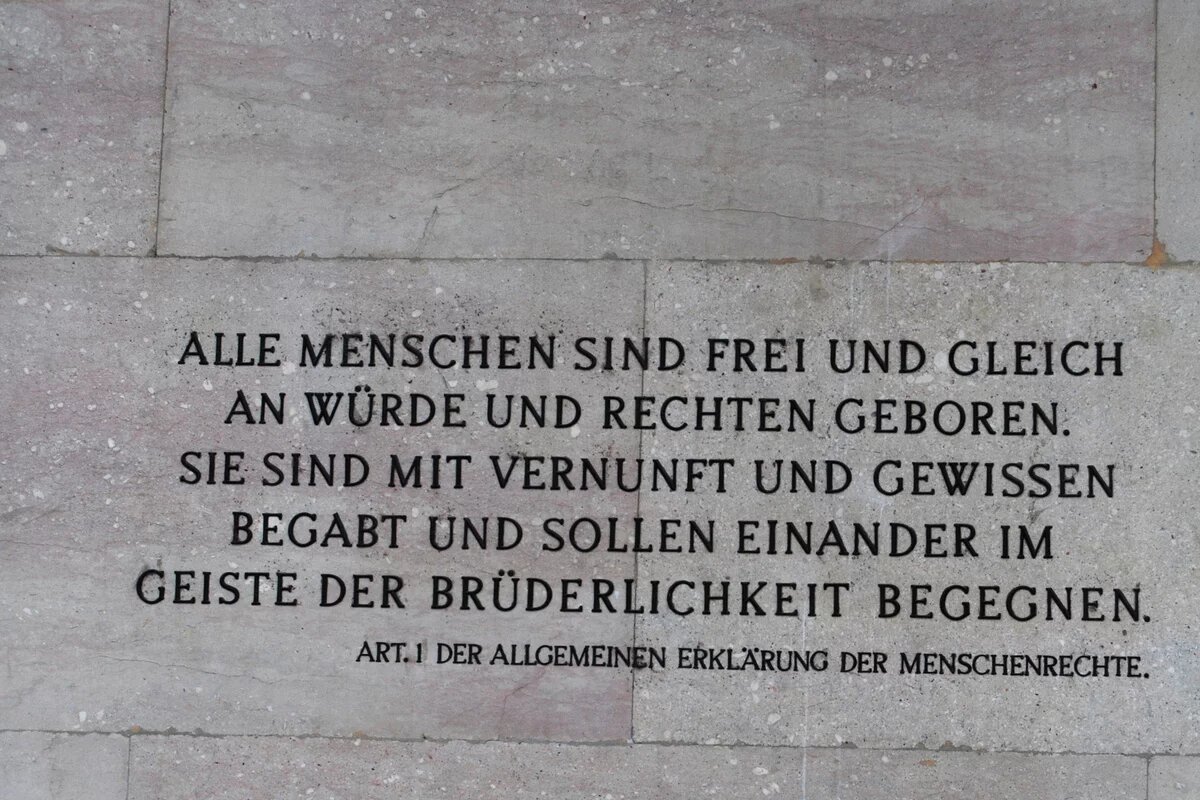

Die Menschenrechte sind universell. Sie gelten für alle Menschen überall und in gleicher Weise – also auch für LSBTI. Alle Menschenrechtsverträge enthalten deshalb offene Diskriminierungsverbote. Auch wenn sie die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität nicht ausdrücklich nennen, verbieten sie diese, weil Menschen aufgrund höchstpersönlicher Eigenschaften benachteiligt und ausgegrenzt werden. Gegenüber Staaten, die dennoch die Gleichheit von LSBTI leugnen, können sich Betroffene immer noch auf alle anderen Menschenrechte berufen: auf das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit, um sich gegen Polizeigewalt zu wehren und staatlichen Schutz gegen gewaltsame Übergriffe von Privatpersonen einzufordern, auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, um öffentlich für ihre Menschenrechte einzutreten. Es gibt keinen Staat der Welt, der nicht mindestens einen internationalen Menschenrechtsvertrag unterschrieben hat ‑ und daran kann er gemessen werden.

Auf welche Erfolge und welche Niederlagen der letzten Jahre würden Sie besonders verweisen?

2011 hat der UN-Menschenrechtsrat erstmals anerkannt, dass LSBTI die gleichen Rechte haben und Rechtsverletzungen weltweit verfolgt werden müssen. Das war ein Meilenstein. Obwohl unverbindlich, ist die Resolution ein wichtiges Argument bei der Auslegung von Menschenrechtsverträgen und bringt Staaten politisch in Zugzwang. Ebenso erlaubt sie, LSBTI-Rechte im UN-Bereich zu „mainstreamen“, also überall in den Blick zu nehmen – in allen Menschenrechtsgremien und in allen Politikbereichen. Trotz dieser positiven Entwicklungen ist Wachsamkeit geboten, denn einmal erkämpfte Rechte können wieder streitig gemacht werden. So gab es etwa im Beratenden Ausschuss des UN-Menschenrechtsrates den ‑ erfolgreich abgewehrten ‑ Versuch, einen Vorrang „traditioneller Werte“ vor den Menschenrechten zu proklamieren.

Welche Herausforderungen bzgl. LSBTI-Rechte stehen für die Zukunft an?

Die Resolution des Menschenrechtsrats wurde nur mit knapper Mehrheit angenommen. Es gilt daher, weltweit und auf internationaler Ebene eine breitere ausdrückliche Anerkennung der gleichen Menschenrechte von LSBTI zu erreichen. In der Vergangenheit haben Musterverfahren vor internationalen Gerichten und Entscheidungsgremien wesentliche Fortschritte erreicht. Das muss nun aber auch die politische Ebene erreichen. Wichtig erscheint mir dafür, dass die LSBTI-Bewegung sich mit anderen Menschenrechtsbewegungen zusammenschließt und sich gemeinsam mit anderen dafür einsetzt, dass Menschenrechte nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ich wünsche mir, dass LSBTI-Organisationen sich gemeinsam mit Menschenrechtsorganisationen aller Couleur und mit Religionsgemeinschaften gegen jede Art von Diskriminierung einsetzen. Denn Diskriminierung untergräbt die Menschlichkeit jeder Gesellschaft. Sie grenzt aus, spaltet und sät Hass. Friedliches Zusammenleben ist nur möglich, wenn alle Menschen als Gleiche anerkannt werden und alle ihre Rechte ohne Furcht wahrnehmen können.

Prof. Dr. Beate Rudolf ist seit dem 1. Januar 2010 Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte.