„Zero Waste“ ist das Motto einer europäischen Bewegung, der sich zunehmend auch Kommunen, besonders aus Südeuropa, anschließen. Sie verpflichten sich einem über „reduce, re-use, recycle“ noch hinausgehenden Zielkatalog und begeben sich auf den Weg einer ständigen Verringerung der Restmüllmengen.

Das ist aus der Perspektive der regenerativen Stadt – die Rohstoff- und Energiekreisläufe ins Zentrum der Stadtentwicklung stellt - natürlich spannend: Rohstoffe sollen wiederverwendet werden, die Produkte möglichst so gestaltet sein, dass Abfall gar nicht erst anfällt. Da weltweit Rohstoffe zu 75 Prozent in Städten verbraucht werden, ist es nur konsequent, sich darüber Gedanken zu machen, wie man in den Städten selbst den Rohstoffverbrauch mindert. Anders als bei den kommunalen Klimaschutzkonzepten, die aufzeigen wie eine Kommune bei „Null CO2“ landet, gibt es eben bislang wenig „Null Müll“- bzw. Ressourcensparstrategien. Deutschland wähnte sich lange in einer abfallpolitischen Vorreiterrolle. Können die Visionen von „Zero Waste“ bzw. „Cradle-to-cradle“ auch der kommunalen Abfallwirtschaft in Deutschland neue Impulse geben? Was können Kommunen zur Abfallvermeidung und zum hochwertigen Recyling beitragen?

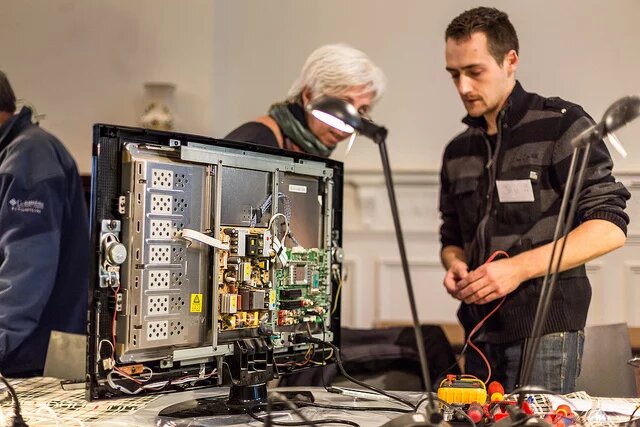

Um diese Fragen ging es bei der Veranstaltung „Null Müll – eine Vision für Kommunen?“ am 28. Februar 2014 in der Heinrich-Böll-Stiftung. Veranstalter waren außer der Heinrich-Böll-Stiftung der World Future Council und Zero Waste Europe. „Null Müll – eine Vision für Kommunen?“ gehörte zum Veranstaltungszyklus „Die Regenerative Stadt“. Die Reihe richtet sich an Kommunalpolitiker/innen, Mitarbeiter/innen in städtischen Verwaltungen und Aktivist/innen in lokalen Initiativen. Vorhergegangene Tagungen waren unter anderem „Nachhaltigen Mobilitätskonzepten“, der „Smart Urban Economy“ und dem „Urban Gardening“ gewidmet. Die Veranstaltungen von „Die Regenerative Stadt“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus einem Exkursionsteil und einem Tagungsteil bestehen. Am 28. Februar besuchten die Teilnehmer/innen am Vormittag eine Biogasanlage der Berliner Stadtreinigungsbetriebe und das Repaircafé Spandau. Die Tagung „Null Müll – eine Vision für Kommunen?“ war mit rund 140 fachkundigen Teilnehmer/innen gut besucht.

Stefan Schurig: Abfallbehandlung in der „Regenerativen Stadt“

Stefan Schurig vom World Future Council (WFC) führte wie in jeder Folge dieser Reihe in das Konzept der Regenerativen Stadt ein. Die Regenerative Stadt sei „ein System, das seinen gesamten Stoffwechsel so organisiert, dass es sich selbst versorgt und möglichst geringe Umweltkosten produziert.“ Das beträfe Energieversorgung, Mobilität, Lebensmittelkonsum bis hin zur Rückgewinnung von Nährstoffen aus Abwässern. Die Regenerative Stadt erhalte sich nicht über die massive Verwendung von fossilen Rohstoffen, sie sei keine „Petropolis“. Der lineare Stoffwechsel der „Petropolis“ („Rohstoffe und Energien rein, Emissionen und Müll raus“) soll in der regenerativen „Ecopolis“ in einen zirkulären Prozess umgewandelt werden, „damit dem Ökosystem die Möglichkeit gegeben wird, sich selber zu regenerieren“, erklärte Schurig.

Während hierzulande durchaus die Einsicht greife, dass der bisherige westliche Urbanisierungspfad an natürliche Grenzen stößt, gelte die Petropolis in sich entwickelnden Staaten weiterhin als Vorbild. Gerade weil bis 2050 zwei Drittel von neun Milliarden Menschen in Städten leben würden, müssten Transformationsprozesse rasch und dort anfangen. Politische Strategien dafür müssten einerseits top-down kommen, etwa aus der Agenda 21 der Vereinten Nationen abgeleitet werden und durch nationale Regierungen umgesetzt werden. Weil es aber in der Natur internationaler Strategien liegt, dass diese wenig konkret und verbindlich sind und auf lokale Besonderheiten eingehen, brauchen Kommunen, die sich auf den Weg zur Regenerativen Stadt machen wollen, auch eine bottom-up-Strategie. Also einen Plan dafür, wie konkret und ortsspezifisch zyklische Ressourcennutzung öffentlicher und privater Kooperation funktionieren kann.

Enzo Favoino: Auf dem Weg zu Null Müll – auch Deutschland kann mehr tun!

Enzo Favoino, Vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees von Zero Waste Europe befasste sich in seinem Input ebenfalls mit einem visionärem Konzept, nämlich dem einer Stadt, einer Gemeinschaft, die keinen Müll mehr produziert (Zero-Waste-Communities). Diese verfolgen fünf Prinzipien:

- Reduce - die Müllvermeidung

- Re-use - die Wiederverwendung Gegenständen, bevor sie Abfall sind

- Recycle - die stoffliche Umwandlung von Abfällen in Rohstoffe

- Rot - das Kompostieren von Abfallen

- Re-Design - das Umgestalten von Produkten und Prozessen, damit der Müll gar nicht erst entsteht

„Zero waste“ beschreibe dabei eher den Weg als das Ziel. Wenn „Null“ Müll auch schwer zu erreichen sei, so berge die Zahl doch eine visionäre Kraft (wie auch „CO2-frei“ oder „100 % erneuerbar“). Zero Waste beschreibe aber eine klare Strategie, beginnend mit der Getrenntsammlung von Siedlungsabfällen. Das sei in Deutschland ein alter Hut, wo schon in den 80er Jahren damit begonnen wurde, ist aber in vielen süd- und osteuropäischen Ländern der Einstieg in die Müllreduzierung. Besonders wichtig sei dabei die Getrenntsammlung von Bioabfällen, die einen großen Anteil des Haushaltsmülls ausmachen und sich sehr produktiv wiederverwerten lassen, am besten in einer Kaskadennutzung durch Abschöpfen des Biogasanteils und Kompostierung der festen Bestandteile. Getrenntsammlung ist aber nicht das Ziel an sich; sie muss mit Abfallvermeidung kombiniert werden. Auf kommunaler Ebene sollte ein „Müll-Monitoring“ etabliert werden, das dazu dienen soll, die Abfallströme fortwährend in Richtung „Null Müll“ zu reduzieren. Die Erfahrungen der italienischen „Zero-Waste“-Kommunen zeigen den Erfolg: So lägen dort die Restabfallmengen bei 100 kg pro Kopf und Jahr, teilweise nur bei 50 Kilogramm. Von dort gehen dann wieder Impulse zur Müllvermeidung aus, da die Zero-Waste-Kommunen in Dialoge mit Herstellern eintreten, um das Produktdesign in Richtung Zero-Waste zu verbessern.

Eine Kontroverse deutete sich an, als Favoino zwar das deutsche System lobte – Deutschland habe eine sehr weitgehende getrennte Abfallsammlung und wird ab 2015 die verpflichtende Biotonne für alle Haushalte einführen – aber Deutschland könne durchaus das Müllgebührensystem in Sinne von „nutzungsabhängigen Müllgebühren“ (Pay-as-you-throw) optimieren und vor allem mehr Anstrengungen unternehmen, um aus der Müllverbrennung auszusteigen. Die Kommunen hätten Überkapazitäten an Müllverbrennungsanlagen und schickten immer noch 18 Millionen Tonnen Plastik in die Verbrennung. „Das Zeitalter der Verbrennung geht aber seinem Ende entgegen“, meinte Favoino.

Gerhard Joksch: Reality Check für die Abfallwirtschaft

Nach zwei Vorträgen mit viel Zukunftsmusik war es an Gerhard Joksch, diese Visionen mit der deutschen Realität abzugleichen. Der Vorsitzende des Werksausschusses der Abfallbetriebe Münster erörterte zunächst Entwicklungen im Müllaufkommen, in der Erfassung und Entsorgung. Die jährliche Pro-Kopf-Müllmenge habe in den letzten 15 Jahren leicht abgenommen und sich nun bei rund 450 Kilogramm eingependelt. Diese 450 Kilogramm umfassten den so genannten Siedlungsabfall: Haus- und Sperrmüll, Biomüll, Straßenkehricht, Klärschlämme und getrennt erfasste Wertstoffe wie Papier und Glas. Joksch betonte, dass Siedlungsabfälle im Zentrum der Debatte stünden, obwohl sie nur einen geringen Anteil von 15 Prozent der gesamten Müllmenge darstellten.

Inwiefern werden die von Enzo Favoino vorgestellten R-Prinzipien auf dem Weg zu Null Müll in der Praxis umgesetzt? Und was können Kommunen tatsächlich unternehmen? Gerhards Jokschs Bilanz fiel ernüchternd aus: Er sieht keinen Trend zu Re-use, der Rückzug von Mehrweg beweise genau das Gegenteil. Kompostierung beschränke sich auf Lebensmittel-Abfälle. Verpackungsabfälle hätten noch zugenommen, obwohl die Verpackungsverordnung eigentlich das Gegenteil bewirken sollte.

„Produktverantwortung der Hersteller bedeutet nicht unbedingt abfallarme Produktion“ schloss Joksch daraus. Die Kunststoff-Recyclingquote sei nur deswegen hoch, weil auch die Verbrennung von Kunststoff ab einem gewissen Energiegehalt nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz als „Verwertung“, nämlich als thermische Verwertung gelte. Er gestand zu, dass seit 1990 die Zahl der kommunalen Müllverbrennungsanlagen stark zugenommen habe; es würde ein zu hoher Anteil des Restmülls verbrannt. Joksch wies auch darauf hin, dass die kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe ein wichtiger Wirtschaftszweig für Städte und Gemeinden seien; so hätten die Abfallwirtschaftsbetriebe insgesamt 70.000 Beschäftigte und einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro vorzuweisen.

Unterm Strich und nach aktueller Gesetzeslage können Städte und Gemeinden lediglich mit weichen Steuerungsinstrumenten auf die Reduktion, Wiederverwendung, Recycling und Kompostierung von Müll hinwirken.

Müllwachstum und Wachstumskritik - Podiumsdiskussion

Im Publikum wurde angemerkt, dass die Beiträge sich zu sehr um Abfallbewirtschaftung drehen würden. Aus ökologischer Perspektive sei es aber angebracht, sich auf die erste Stufe der Abfallhierarchie, also Müllvermeidung, zu konzentrieren: „Der beste Müll ist doch der, der gar nicht erst produziert wird“, wurde kritisch kommentiert. Die Null-Müll-Vision erfordere eine wachstumskritische Perspektive.

Es wurde über die Frage diskutiert, warum Zero-Waste-Gemeinden sich häufig in Spanien und Italien befänden. Enzo Favoino entgegnete, dass in Italien die Zero-Waste-Bewegung „bottom-up“ entstanden sei, z.B. als Resultat der „Müllkrise“ von Neapel. In Capannori, einer Stadt mit 47.000 Einwohner/innen in der Toskana – mittlerweile ein „Zero-Waste-Champion“ – sei „Zero Waste“ aus dem Widerstand gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage entstanden. Dort habe die Pro-Kopf-Abfallmenge von 700 (im Jahr 2004) auf 430 Kilogramm (im Jahr 2013) abgenommen. Favoino erklärte, dies sei gelungen, indem auf Mülltrennung und Recycling gesetzt wurde. Das System wird fortlaufend verbessert. Die Gemeinde habe die entsprechende Infrastruktur dafür geschaffen und verdiene nun an der Bewirtschaftung der Abfälle. Zudem sei es in Capannori durch Marketing und Bildungsarbeit gelungen, die Bevölkerung von der Zero-Waste-Strategie zu überzeugen.

Auch die Zukunft des dualen Systems war Gegenstand der Diskussion. Die Zuständigkeit für die Wertstofftonne ist in vielen Kommunen ein heiß umkämpftes Thema. Gerhard Joksch bezeichnete die ökologischen Vorteile der Verpackungsverordnung als „überschaubar bis fragwürdig“: „So einen Blödsinn wie den gelben Sack hätten die Kommunen sich nie ausgedacht“, spitzte er zu. Die Kommunen kämpften daher gegen die so verstandene Produktverantwortung – schließlich gingen nur sie „wirtschaftlich und ökologisch“ mit dem Müll um. Das wurde aus dem Publikum teilweise vehement bestritten. Letztlich ginge es aber, so Joksch, darum, die Müllmenge zu reduzieren, und das funktioniere nur, wenn man die Hersteller gesetzlich verpflichtet, abfallarme Produkte auf den Markt zu bringen.

Drei Beispiele: Gesamtstrategie Abfallwirtschaft und Cradle-to Cradle

In dieser von Stefan Schurig moderierten Runde präsentierten sich drei Beispiele aus der kommunalen Abfallwirtschaft, die als State of the art bzw. best practices gelten können.

Andreas Thürmer: Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Andreas Thürmer von den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) berichtete wie eines der größten kommunalen Entsorgungsunternehmen Europas mit einer sich wandelnden Abfallstruktur umgeht. Gerade wenn man in den Berliner Innenstadt-Bezirken unterwegs ist, stellt sich der Eindruck ein: Der Müllberg wächst. Man beobachtet, dass immer mehr Menschen „to-go“ essen und trinken oder sich vorgefertigte Lebensmittel in ziemlich viel Plastik kaufen. Die mit dem Tourismus zunehmende Zahl der Einweg-Kaffeebecher wird häufig einfach auf die Straße geworfen. Dieser Straßenkehricht sei nur ein kleiner, wenn auch wachsender, Bestandteil der gesamten Abfallmenge. Die Gesamtmenge aus Siedlungsabfällen konnte, so Thürmer, seit den 1990er Jahren vermindert werden, durch „verstärkte Aktivitäten zur Abfallvermeidung, Getrenntsammlung und Abfallverwertung“.

In Bezug auf den eigenen Betrieb referierte der BSR-Mann unter anderem über das Müllheizkraftwerk Ruhleben, „das Herzstück der Entsorgungssicherheit“ in Berlin. Anders als seine Vorredner war Thürmer nicht der Ansicht, dass die thermische Verwertung von Abfall nur ein zweitbester Weg für Ressourcenschonung sei. Jedenfalls nicht, wenn eine Verbrennungsanlage so sauber verbrenne wie die in Ruhleben und dabei Steinkohle als Energieträger für Strom und Wärme ersetze. Ein anderes Vorzeigeprojekt der BSR sei die Biogasanlage in Ruhleben, die im Rahmen der Tagung besichtigt worden war. Dort würden 60.000 Tonnen Bioabfall, hauptsächlich Küchenreste, zu Biogas in Erdgas-Qualität aufbereitet. Das Gas würde teilweise zur Betankung von gasbetriebenen BSR-Müllfahrzeugen genutzt, teilweise würde es in das Berliner Gasnetz eingespeist.

Und was tut die BSR, um Berlinerinnen und Berliner zu einem umweltfreundlichen Umgang mit Abfall zu bewegen? Andreas Thürmer hob eine große Anzahl von Papierkörben hervor, die Kampagne „Trenntstadt Berlin“, die Existenz von 15 Recyclinghöfen, auf denen große Abfälle gebührenfrei abgeliefert werden können, sowie eine Reihe von Bildungsangeboten für die Wohnungswirtschaft, für Schulen und Kitas. Die BSR beschäftige sich auch mit der Durchführung abfallarmer Stadtfeste.

Anja Ritschel: Bielefeld- eine Vorreiterkommune der Abfallwirtschaft

Vorreiter sei die Stadt unter anderem deswegen, weil sie bereits Mitte der 1980er Jahre mit der ökologischen Abfallwirtschaft begann: Anja Ritschel, Beigeordnete für Umwelt und Klimaschutz der Stadt Bielefeld, führte kommunale Beratungsangebote zur Müllvermeidung auf, den Aufbau von Sortieranlagen sowie die Einführung der (zunächst freiwilligen) Biotonne, die eine wichtige Rolle gespielt habe, um Bürgerinnen und Bürger für Mülltrennung zu sensibilisieren. Ritschel berichtete zudem von Bielefelder Pionierprojekten wie Verschenk- und Tauschbörsen im Internet, Umweltmanagement in Unternehmen, dem Projekt „Abfallarme Schule“ und einer Recyclingbörse; dies seien alles von der Stadt geförderte Maßnahmen um das Gesamtmüll-Aufkommen in Bielefeld zu reduzieren.

„Die schlechte Nachricht ist“, so Ritschel, dass „Null Müll eine Vision bleibt“. Das Abfallaufkommen in Bielefeld sei seit Jahrzehnten nahezu konstant. Ermutigend sei jedoch, dass sich im Abfall kontinuierlich weniger Restmüll, dafür mehr Wertstoffe fänden. Wenn Null Müll eine Vision bleibt, was kann eine Stadt wie Bielefeld dennoch in die Richtung unternehmen? Wie schon Gerhard Joksch analysierte Anja Ritschel, dass Kommunen in erster Linie mit weichen Steuerungsinstrumenten und Fördermaßnahmen auf Müllvermeidung hinwirken können. Auf EU-Ebene entdeckt sie „viele sinnvolle Rahmensetzungen, viele interessante Förderprogramme, aber auch nicht mehr“. Auf Bundesebene kritisierte sie das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das viele begriffliche Unschärfen enthalte, so verzichte es etwa auf konkrete Vermeidungspflichten.

Schließlich ging Ritschel auf den Entwurf zur Neufassung des nordrhein-westfälischen Abfallwirtschaftplans ein. Einige der darin formulierten Prinzipien dürften einigen Kommunen nicht gefallen, etwa das „Prinzip der Nähe“. Der Abfallwirtschaftsplan hat unter anderem zum Ziel, Mülltransporte über weite Strecken zu unterbinden. Das Land NRW sieht vor, Kommunen vorzuschreiben, in welcher Müllverbrennungsanlage (MVA) sie ihren Abfall „thermisch verwerten“ lassen. Bisher konnten die Kommunen das frei ausschreiben, sich für den günstigsten (privaten oder öffentlichen) Anbieter entscheiden und entsprechend die Müllgebühren senken. Die Konkurrenz zwischen den Müllverbrennungsanlagen ist hoch, in vielen MVAs gibt es Überkapazitäten, insgesamt lässt sich weniger Geld verdienen als von mancher Kommune kalkuliert. Ritschel appellierte an die Landespolitik, bei ihren Zuweisungen nicht nur auf „Auslastungskapazitäten zu schielen“, sondern auch „die technische und klimatische Qualität der Anlage in Betracht zu ziehen.

Yvette Marijnssen: Cradle-to-cradle in der Region Eindhoven

Yvette Marijnssen vom Onsburo berichtete über einen Modellversuch zur optimierten Erfassung von Müll in der Städteregion Eindhoven in den Niederlanden. Hintergrund des Modellversuchs war, dass die untersuchten Gemeinden zu der Auffassung gelangt waren, dass zu viele Wertstoffe und organische Abfälle in der Restmülltonne landeten. Den größten Anteil mit 45 Prozent machten biologische Abfälle aus Küche und Garten aus, danach folgen Plastikmüll (20 Prozent) und Papier (10 Prozent). Im einstelligen Prozentbereich folgten unter anderem Windeln, Getränkekartons, Glas und Holz. Der eigentliche Restmüll mache nur 1,5 Prozent aus. Frau Marijnssen erklärte, dass somit viele Materialien einfach verbrannt würden („waste to energy“), obwohl es Wertstoffe seien, die sinnvoller hätten recycled werden können. In einer Tonne hätten zu Beginn der Untersuchung Stoffe mit einem Wert von rund zwei Euro gesteckt. Hochgerechnet auf ein Jahr und alle Haushalte der untersuchten Gemeinden, wären so einige Millionen wörtlich verbrannt worden. Frau Marijnssen erklärte, dass die geltende Gebührenstruktur für die Verbraucher/innen keine Anreize geboten hätte, Müll zu trennen, obschon die Gemeinde separate Erfassung und Abholung von Bioabfällen, Glas und Papier anbot.

Für die Verbraucher/innen sei ein Problem gewesen, dass kompostierbarer (Bio-) Müll nur alle zwei Wochen abgeholt worden war. Das sei zu selten gewesen, denn der Anblick und der Geruch dieses Abfalls hätten die Verbraucher/innen gestört. Darum lieber alles in die graue Tonne, die öfter geleert wurde. Vor diesem Hintergrund sei mit einer Gruppe von fünfzig Haushalten, die sich freiwillig beteiligten, ein Feldversuch unternommen wurden: Die Haushalte sollten alle Abfälle getrennt sammeln und in Säcken auf die Straßen stellen. Jeden Tag wurde eine andere Müllsorte abgeholt. Durch die hohe Frequenz der Abholung seien die Haushalte zur Mülltrennung motiviert worden, was wiederum die Müllaufbereitung für die Entsorger einfacher mache. Marijnssen erklärte, dass die hohe Abholfrequenz zum Trennen motiviert habe, sie räumte aber ein, dass die Verbraucher/innen letztlich am ehesten zur Mülltrennung bewegt werden würden, wenn es sich für sie ökonomisch rechnet. Aus den Feldversuchen schließe sie, dass eine hohe Abholfrequenz für alle Abfälle sowie höhere Gebühren für die Graue Tonne zu hohen stofflichen Recycling-Quoten führe. Das ist aus Sicht der Kommunen ökonomisch sinnvoll, sofern sie am Recycling mitverdienen, und ökologisch nachhaltiger, weil eine stoffliche Verwertung ressourcenschonender sei als die thermische Verwertung.

Abschlussdiskussion - Null Müll: Wie viel Abfallvermeidung und Recycling geht in Kommunen?

In der von Silke Gebel, umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, moderierten Schlussrunde wurden die Themen des Nachmittags noch einmal kontrovers ausgetragen. Schwerpunktmäßig ging es um

- Abfallvermeidung/Wiederverwertung/Produktverantwortung

- Müllverbrennung und die Verantwortung für die Abfallsammlung

- Optimierung der Abfallsammlung als Beitrag zur Verringerung der Müllmengen

- Abfallvermeidung/Wiederverwertung/Produktverantwortung

Abfallvermeidung bedeute in erster Linie, Ressourcen gar nicht erst zu verbrauchen. Das sei nach Meinung von Karin Opphard, Geschäftsführerin von RETech Partnership e.V., in der bisherigen Diskussion zu kurz gekommen. Sie fühle sich in diesem Punkt in die Zeit des Müllnotstandes vor 25 Jahren zurückversetzt, als Kommunen die Abfallberatung erfanden und versuchten, wiederbefüllbare Verpackungssysteme einzuführen (wie Brotdosen an Schulen). Der Aspekt sei mit der Einführung des Dualen Systems in Vergessenheit geraten. Die Verringerung des Ressourcenverbrauchs hinge mit der Produktverantwortung zusammen, die gesetzlich, im Prinzip auf europäischer Ebene, neu gefasst werden müsste. Kommunen könnten an dieser Stelle nicht viel ausrichten. Darin war sich Opphard mit Anja Ritschel einig, die beipflichtete: Die Idee der Produktverantwortung sei gut gewesen, sei aber nicht mit ökologischem Mehrwert umgesetzt worden. Frau Ritschel gestand allerdings zu, dass sich auch Bielefeld der Idee des „abfallfreien Stadtfestes“ annehmen könnte. Katleen der Flander vom Institut for Advanced Sustainability aus Potsdam mahnte an, man müsse Energie- und Materialströme integriert betrachten. Es mache etwa nicht unbedingt Sinn, sich immer aus Energiespargründen einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Aus dem Publikum wurde angeregt, dass man die Diskussion um wiederverwendbare Verpackungen und Pfandsysteme (Stichwort: Euroflasche) wiederbeleben sollte. Die Initiative eines „Kaufhauses ohne Verpackungen“ stellte sich vor.

- Müllverbrennung und die Verantwortung für die Abfallsammlung

Um das Thema Müllverbrennung entzündeten sich die heftigsten Kontroversen. Karin Opphard stellte aus ihrer Perspektive klar, dass die Überkapazitäten an Müllverbrennungsanlagen in Deutschland kein „von den Kommunen hausgemachtes Problem“ seien. Die Kommunen hätten zugebaut als Reaktion auf den Müllnotstand der 90er Jahre, der wiederum ein Resultat des Deponierungsverbots war. Parallel seien ungeplant im großen Stil private MVAs gebaut worden. Verantwortlich für die kommunalen MVA-Überkapazitäten seien Bezirksregierungen und Behörden, die die privaten Anlagen genehmigt hätten. Manche Kommunen hätten durchaus „Bring-or-pay“-Verträge mit MVAs, was deren Interesse an Müllvermeidung und auch an Bioabfallsammlung schmälere. Andere hätten durchaus Verträge nach Mengen. Für Frau Opphard käme eine „europäische Lösung für Überkapazitäten“ in Betracht; das hieße Müllimporte aus anderen Ländern, also den Mülltourismus zulassen. Opphard betonte wie auch Ritschel und Joksch, dass Kommunen die generelle Zuständigkeit bei der Müllsammlung haben sollten: Alles was beim Bürger anfällt, sollte in kommunaler Zuständigkeit sein. In den Niederlanden sei dies übrigens auch der Fall.

Enzo Favoino machte demgegenüber sein Unbehagen mit dem Begriff der „thermischen Verwertung“ deutlich. Er betonte, dass die Notwendigkeit, die MVAs zu „füttern“, andere Ziele der Müllvermeidung und des Recylings konterkariere. Weil einige EU-Mitgliedsstaaten größere Restmüllmengen für ihre MVAs brauchen, hat die EU-Kommission davon abgesehen, das Recycling von Bioabfällen vorzuschreiben (im Gegensatz zu Glas, Papier, Plastik und Metall).

- Optimierung der Abfallsammlung als Beitrag zur Verringerung der Müllmengen

Favoino führte aus, wie wichtig die fortlaufende Verbesserung der getrennten Abfallsammlung für Zero Waste sei. Er lobte dabei das von Yvette Marejnissen vorgestellte niederländische Beispiel: „Sie nennt es cradle-to-cradle“, aber das ist genau das, was „Zero Waste“-Kommunen machen“, sagte Favoino. Der Schlüssel sei dabei die Bioabfallsammlung. Man muss das am häufigsten einsammeln, was am schnellsten vergammelt, und das seien Essensabfälle. Je mehr davon im Restmüll sind, desto häufiger muss man ihn abholen. Die südeuropäischen Zero-Waste-Kommunen hätten oft nur einen organischen Anteil von 10-20 Prozent im Restmüll. Deutschland hätte 30 Prozent und könnte deutlich besser sein. Er regte an, den Biomüll noch in Essens- und Gartenabfälle zu trennen und ersteres am häufigsten abzuholen. Nur die Restmülltonne, die dann seltener geleert würde, würde noch mit Gebühren belegt. Diesem Vorschlag widersprach Anja Ritschel: In Bielefeld würde die Biotonne Geld kosten, zwar weniger als die Restmülltonne, wenn man die Biotonne aber kostenfrei macht, würden die Leute alles in die Biotonne werfen. Dem von Favoino favorisierten „Pay-as-you-throw“-Prinzip hielt sie entgegen, dass Gebühren zwar gut steuern würden, man die Daumenschrauben aber auch nicht beliebig anziehen könne. Beim niederländischen Beispiel sei ihr nicht klar, welche Auswirkungen die häufige Abholung auf die Gebühren habe. Sie sei aber auch dagegen, dass von Kommunen immer erwartet würde, dass sie „Rundum-sorglos-Pakete“ anbieten müssten.