/*-->*/

Die Ebola-Krise zeigte, dass die G20 in Bezug auf Krankheitsprävention vor allem sicherstellen will, dass sich Infektionserreger nicht grenzüberschreitend ausbreiten. Zu befürchten ist deshalb, dass die G20 die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung in ärmeren Ländern nicht ausreichend berücksichtigen wird.

Bis vor Kurzem hat die globale Gesundheit bei den Beratungen der G20 – anders als in den G8/G7-Prozessen – keine große Rolle gespielt. Im Jahr 2014 erhielt das Thema jedoch seinen Platz auf der türkischen G20-Agenda. Der Verlust von über 11.000 Menschenleben infolge der unzulänglichen und langsamen internationalen Reaktion auf den Ausbruch der Ebola-Epidemie hatte gezeigt, dass die Menschheit in einer hochgradig mobilen und vernetzten Welt entweder nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, schnell und wirksam auf eine sich rapide ausbreitende Gesundheitskrise zu reagieren. Das hat die Gruppe der 20 aufgeschreckt und zum Handeln veranlasst: Dabei hatte die G20 nach Meinung vieler Beobachter/innen nicht in erster Linie die Bedürfnisse ärmerer Länder im Blick, deren Gesundheitswesen mit gewaltigen Herausforderungen zu kämpfen haben, sondern die globale Gesundheitssicherheit – und damit vor allem den Schutz der eigenen Bevölkerung vor Krankheitsausbrüchen.

In einer hastigen Reaktion erklärten die G20-Staaten 2014 im Gipfelkommuniqué von Brisbane lediglich, künftige Gesundheitskrisen besser bewältigen, die Gesundheitssysteme weltweit stärken und die wachsende Gefahr der Antibiotikaresistenzen bekämpfen zu wollen.[1]

Das Kommuniqué von Antalya beschränkt sich 2015 leider auf die Feststellung, „dass globalen Gesundheitsrisiken wie Antibiotikaresistenzen, Bedrohungen durch ansteckende Krankheiten und schwachen Gesundheitssystemen Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte“.[2] Es wurde lediglich die Entschlossenheit bekräftigt, dass man „die Mandate zur Beschäftigung mit diesem Thema auf dem G20-Treffen im nächsten Jahr diskutieren“ werde.[3] Im Kommuniqué von Hangzhou vom September 2016 findet das Thema Gesundheit überhaupt keine Erwähnung – abgesehen von der Absichtserklärung, dass die G20-Mitgliedsstaaten „den verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika fördern und die enormen Herausforderungen im Hinblick auf die Erschwinglichkeit von Antibiotika, den Zugang zu ihnen und ihre Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit berücksichtigen“ wollen.[4] In dieser Hinsicht zeugt der Anhang zu der Erklärung immerhin von einem gewissen Bewusstsein für eine der größten Herausforderungen im globalen Gesundheitssektor: Die G20 bekräftigt die Notwendigkeit, Forschung und Entwicklung im Hinblick auf neue und bestehende antimikrobielle Substanzen zu mobilisieren. Obwohl es entscheidende Lücken gibt, was den bezahlbaren Zugang zu anderen Gesundheitsinstrumenten sowie die Forschung und Entwicklung zur Behandlung armutsbedingter, bislang vernachlässigter sowie neuer und erneut auftretender Krankheiten angeht, bleibt das Kommuniqué von Hangzhou angemessene Antworten darauf schuldig.[5]

Zur globalen Gesundheit ist bislang keine offizielle Selbstverpflichtung der G20 aktenkundig. Doch dabei wird es nicht bleiben. Bislang wurden Herausforderungen für die globale Gesundheit in einer dazu eingerichteten Arbeitsgruppe Gesundheit diskutiert. Mit dem neuen „Aktionsplan der G20 zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“[6] wurde das Thema Gesundheit zu einem der Tätigkeitsfelder nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Sector – SDS Gesundheit) erhoben und dürfte in den Beratungen der Arbeitsgruppe Entwicklung eine prominente Rolle spielen. Deutschland hat als Gastgeber des nächsten Gipfeltreffens die Möglichkeit, dies sicherzustellen. (Siehe auch Thema #10 zu den Nachhaltigkeitszielen in dieser Serie.)

Was auf die Agenda gehört

Gesundheit ist nicht nur Ergebnis, sondern auch Bedingung menschlicher Entwicklung. Zudem bedeutet Gesundheitsfürsorge mehr als Krisenmanagement: Jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit.

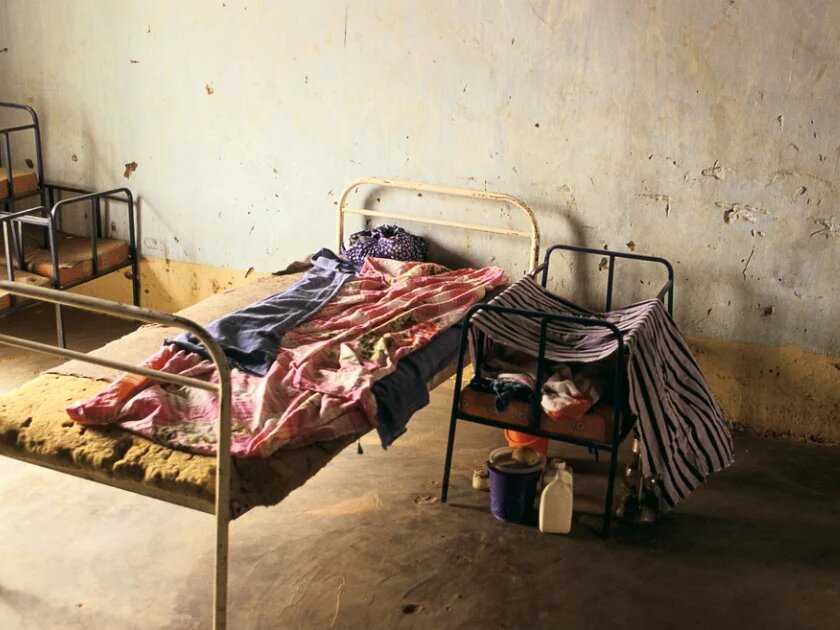

Als Ebola 2014 in Westafrika ausbrach, waren nicht nur zu wenige Gesundheitshelfer/innen vor Ort. Es fehlte auch an medizinischer Ausrüstung, und die Gesundheitssysteme waren für ein schnelles Krisenmanagement nicht gerüstet. Während es zur Bekämpfung globaler Gesundheitskrisen wie der Ebola-Epidemie leistungsfähiger Mechanismen des Krisenmanagements bedarf, erfordert die Vorbeugung alltäglicher und vielfach vergessener Krankheiten den Zugang aller zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. Dazu gehören auch qualitativ hochwertige Impfstoffe, Diagnostika und Arzneimittel, die die spezifischen Bedürfnisse der Bevölkerung auf der Südhalbkugel abdecken. Der Fall Ebola macht deutlich, dass diese Grundversorgung auch dann, wenn sie am meisten gebraucht wird, nur bedingt gegeben ist. Ein aus öffentlichen Mitteln finanzierter experimenteller Impfstoff kam über ein Jahrzehnt lang nicht über das Stadium der Grundlagenforschung hinaus und schaffte es nicht in die Anwendungsforschung, in der kommerzielle Pharmaunternehmen neue Stoffe in klinischen Studien testen. Damit wurde der Welt 2014 jede Möglichkeit genommen, die Ausbreitung von Ebola in Westafrika mit adäquaten Mitteln zu verhindern.

Aus ökonomischer Sicht ist der Mangel an Forschung und Entwicklung ein klassisches Marktversagen innerhalb der Innovationsstrukturen. Dieses Versagen hat globale Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen – und muss deshalb auch auf globaler Ebene beantwortet werden.

Um die vorhandenen Forschungslücken zu schließen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen. Dafür müssen konkrete Forschungsprioritäten festgelegt und verstärkt alternative Anreizmodelle für Innovationen gefördert werden. Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist die Entkoppelung von Forschungs- und Entwicklungskosten vom Preis des Endprodukts (de-linkage). Nur so lässt sich sicherstellen, dass dringend benötigte Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen stattfinden können und die Endprodukte weltweit bezahlbar sind – ohne hohe Preise und Profite, die für Unternehmen heute die ausschlaggebenden Motive für Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen sind. Die G20 muss sich dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang zu den qualitativ hochwertigen Gesundheitsprodukten und -leistungen haben, die sie brauchen, ohne in finanzielle Nöte zu geraten. In alle Maßnahmen der G20 zur Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich antimikrobieller Resistenzen sollten verstärkt auch solche Gesundheitsrisiken einbezogen werden, die entstehen, weil es an angemessenen Diagnostika und Medikamenten zur Bekämpfung der arzneimittelresistenten Tuberkulose (DR-TB) fehlt.

Hindernisse bei der Umsetzung der Selbstverpflichtungen

Bislang bewegt sich die G20 in Fragen der globalen Gesundheit leider im Zeitlupentempo voran und passt sich damit der ineffizienten Reaktion der Welt auf die Ebola-Krise an. Schlimmer noch ist, dass die aktuelle – und sehr eingeschränkte – Debatte unter der Überschrift „Gesundheitssicherheit“ geführt wird. Dies macht deutlich, welche Notwendigkeiten die G20 in Bezug auf die Krankheitsprävention sieht: Sie will vor allem sicherstellen, dass sich Infektionserreger nicht grenzüberschreitend ausbreiten. Deshalb besteht die ernsthafte Sorge, dass die G20 die gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung ärmerer Länder nicht berücksichtigen wird.

Erzielte Ergebnisse

Bislang gibt es, wie erwähnt, keine konkreten politischen Zusagen der G20 zum Thema Gesundheit – mit Ausnahme der Absichtserklärungen in Bezug auf antimikrobielle Resistenzen (AMR). Dass die Bedrohung durch AMR klar formuliert wird, verdient allerdings Anerkennung. Der G20 wird allmählich bewusst, dass Krankheiten, die heute noch behandelbar sind, nicht mehr behandelbar werden könnten, wenn jetzt nicht gehandelt wird. AMR sind ein globales Problem, das reiche und arme Länder gleichermaßen betrifft.

Ausrichtung für die Zukunft

Die G20 sollte die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stärken, die demokratisch legitimiert, aber unzureichend ausgestattet ist, um die Herausforderungen zu bewältigen.

Da das Thema Gesundheit in die offizielle Agenda der G20 aufgenommen wurde, ist es höchste Zeit, dass die G20 die globale Gesundheit als Menschenrecht und nicht nur als Schutz vor Krankheit diskutiert. In der Alma-Ata-Erklärung von 1978 wurde Gesundheit als „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit oder Gebrechen“ definiert.[7] Gesundheit ist Voraussetzung und Ziel nachhaltiger Entwicklung und erfordert daher ein Sektor übergreifendes und interdisziplinäres Vorgehen.

Die UN-Nachhaltigkeitsziele sind ein guter Ausgangspunkt, weil sie eindeutig benennen, wen es zuerst und vor allem zu erreichen gilt: „Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen“, heißt es in § 4 der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.[8] Vor weniger als einem Jahr haben alle G20-Mitgliedsstaaten zugesagt, sich darum zu bemühen, diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. Rund zwei Drittel aller unnötigen Todesfälle von Kindern unter fünf Jahren ereignen sich in G20-Ländern, deshalb müssen die G20-Staaten unbedingt ihre Bemühungen verstärken, ihren Bürger/innen einen allgemeinen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu bieten. Beginnen sollte dies mit den an den Rand der Gesellschaft Gedrängten: Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne amtliche Papiere, Bewohner/innen schwer erreichbarer geografischer Gebiete, Angehörige ethnischer Minderheiten und Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung und Identität diskriminiert werden.

Die Rolle der zivilgesellschaftlichen Interessengruppen

Derzeit formiert sich die Arbeitsgruppe Gesundheit der Civil 20 (C20). Einige ihrer Mitgliedsorganisationen haben bereits ein Positionspapier[9] zum G20-Prozess und zur globalen Gesundheit erarbeitet. Hier ist die Liste der Forderungen.

Die deutsche G20-Präsidentschaft sollte

- Geschlechtergerechtigkeit, sexuelle und reproduktive Gesundheit und die Rechte aller Menschen im Rahmen einer allgemeinen Genderpolitik und in der globalen Gesundheitspolitik stärken;

- dafür sorgen, dass die Agenda 2030 in den nationalen Strategien und Plänen, vor allem in Bezug auf das Nachhaltigkeitsziel 5[10] , kinderrechtsbasiert und gender-transformativ umgesetzt wird;

- Mütter- und Kindergesundheit als „unerledigte Aufgabe“ der Millenniumsziele im Rahmen der Verwirklichung des allgemeinen Gesundheitszugangs prioritär stärken;

- die Bedürfnisse besonders gefährdeter Gruppen explizit benennen und diese Gruppen in die Programmplanung, die legislative und soziale Planung einbeziehen mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren den allgemeinen Gesundheitszugang für alle Gruppen zu ermöglichen;

- globale Gesundheit im Geiste der Alma-Ata-Erklärung und aufbauend auf den G7-Prioritätsbereichen der deutschen und japanischen Präsidentschaft definieren;

- sich für den allgemeinen Zugang zur Gesundheitsversorgung – vor allem für die besonders gefährdeten Gruppen[11] – einsetzen, gemeindenahe Gesundheitssysteme sicherstellen, die auch Früherkennung und Rehabilitation gewährleisten und über ausreichende finanzielle Mittel, u.a. für Dienstleistungen, technische Hilfsmittel, Unterstützungsleistungen verfügen, sodass diese auf spezielle Bedürfnisse zugeschnitten werden können (zum Beispiel behinderungsspezifische Unterstützungsleistungen);

- darauf hinarbeiten, dass die G20-Partner die koordinierende Rolle einer mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestatteten Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkennen; dazu gehören - wie von der WHO empfohlen – Zusagen für eine Gesundheitsfinanzierung in Höhe von 0,1 % des Bruttonationaleinkommens, um die Stärkung von nachhaltigen Gesundheitssystemen zu unterstützen;

- kontinuierlich vergleichende und nach bestimmten Zielgruppen konkret aufgeschlüsselte (sogenannte disaggregierte) Daten zur Gesundheitsversorgung, vor allem für besonders gefährdete Gruppen wie die oben genannten, erheben und veröffentlichen;

- biomedizinische Forschung und Entwicklung fördern und finanzieren, damit Gesundheitssysteme genau die Leistungen und Medizinprodukte bereitstellen können, die den spezifischen Bedürfnissen der Menschen in Entwicklungsländern entsprechen; dazu gehören armutsbedingte Krankheiten, vernachlässigte Tropenkrankheiten sowie neue und erneut auftretende Krankheiten;

- neue Modelle für die biomedizinische Forschung und Entwicklung stärken, die die Forschungskosten von den Preisen der Endprodukte und den Absatzmengen entkoppeln (de-linkage), wobei alle Bemühungen in diese Richtung unter Federführung der WHO koordiniert werden sollten;

- einen politischen Prozess auf hoher Ebene einleiten, der die Empfehlungen der vom UN-Generalsekretär eingesetzten hochrangigen Arbeitsgruppe für den Zugang zu bezahlbaren Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten umsetzt;

- den Zugang zu vorhandenen Impfstoffen und Diagnostika verbessern und dadurch den Antibiotikaeinsatz reduzieren;

- die Gesundheitssysteme so stärken, dass der rationale Einsatz von Antibiotika einer weiteren Ausbreitung von Resistenzen entgegenwirkt;

- einen international abgestimmten Prozess zur Entwicklung neuer Antibiotika und zu ihrem effektiven, rationalen und langfristigen Einsatz vorantreiben;

- das 3P-Projekt (Push-Pull-Pool-Projekt) unterstützen, um durch innovative Push- und Pull-Anreize (Förderzuschüsse und Geldpreise) und ein offenes, kooperatives Vorgehen bei der Arzneimittelentwicklung (Bündelung von Daten und geistigem Eigentum) für eine neue Pan-TB-Behandlung und wirksamere und bezahlbarere Behandlungsverfahren für arzneimittelresistente Tuberkulose zu ermöglichen, und

- sicherstellen, dass internationale Freihandelsabkommen keine Klauseln enthalten, die den Zugang zu bezahlbaren Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten weltweit einschränken könnten.

Neben dieser NRO-Koalition gibt es einen weiteren Zusammenschluss von Akteuren globaler Gesundheitspolitik in Deutschland (DGB, Sozialverbände, Wissenschaft, Berufsverbände und Entwicklungsorganisationen), welcher sich schon vor einigen Jahren zur Deutschen Plattform für globale Gesundheit zusammengeschlossen hat und eigene Positionen vertritt, die teilweise nicht mit den hier dargestellten harmonieren bzw. sich von einer anderen Grundprämisse, einem sozialmedizinischen Ansatz, leiten lassen.[12]

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte das Thema Gesundheit auf der Agenda des deutschen G7-Gipfels auf Schloss Elmau 2015 stark gemacht, es wurde in Ise-Shima, beim japanischen G7-Gipfel fortgeführt und steht nun auch auf der deutschen G20-Agenda. Das ist erfreulich. Allerdings bedarf es einer konzertierten Aktion der G20-Staaten, um die anstehenden Probleme strukturell anzugehen: durch die Stärkung von Gesundheitssystemen und der öffentlichen Forschungsfinanzierung. Erstmals gibt es einen Zusammenschluss der Forschungsakademien im Rahmen der „Science 20“, mit dem Potenzial, sich einiger Probleme durch koordinierte arbeitsteilige Forschung und Gemeinschaftsvorhaben anzunehmen. Die Vertreter/innen der Zivilgesellschaft, die im Gesundheitsbereich tätig sind, werden den Prozess und seine Ergebnisse genau beobachten und die oben genannten Forderungen einbringen.

Dieser Artikel ist ein Beitrag aus unserem Dossier "G20 im Fokus".

Quellen:

[1] Kommuniqué der Staats- und Regierungschef/innen der G20 zum Gipfeltreffen von Brisbane, 15./16. November 2014, Arbeitsübersetzung der Bundesregierung.

[2] Kommuniqué der Staats- und Regierungschef/innen der G20 zum Gipfeltreffen von Antalya, 15./16. November 2015, Arbeitsübersetzung der Bundesregierung.

[3] ebenda

[4] Kommuniqué der Staats- und Regierungschef/innen der G20: zum Gipfeltreffen von Hangzhou, 4./5. September 2016, Arbeitsübersetzung der Bundesregierung.

[5] Das vollständige englischsprachige Zitat aus dem Kommuniqué (siehe Fußnote 3) ist auch abrufbar unter: drive-ab.eu.

[6] Der Text liegt derzeit nur auf Englisch vor: G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2016.

[7] WHO: Erklärung von Alma-Ata, 1978, Absatz I.

[8] UN: Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, September 2015.

[9] Ärzte ohne Grenzen (MSF), Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO): Die G20 und globale Gesundheit. Die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung erreichen, 2016.

[10] Gemeint ist das Ziel 5 „Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen“, siehe: UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Fußnote 7).

[11] Gemeint sind Menschen mit Behinderungen, Menschen ohne offizielle Dokumente, Bewohner/innen geografisch schwer erreichbarer Gebiete, Angehörige ethnischer Minderheiten und Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität diskriminiert werden.

[12] Siehe das Positionspapier der Plattform Globale Gesundheit. Der Absatz wurde von den Herausgeber/innen eingefügt.