Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube: Solange der täglich anfallende Müll nur sauber getrennt wird, muss sich am Konsumverhalten nichts verändern. Die Wahrheit ist: Ein Großteil des Plastikmülls landet in Öfen oder in der Umwelt. Ein Beitrag aus dem Plastikatlas. ➢ Jetzt umsonst downloaden oder bestellen!

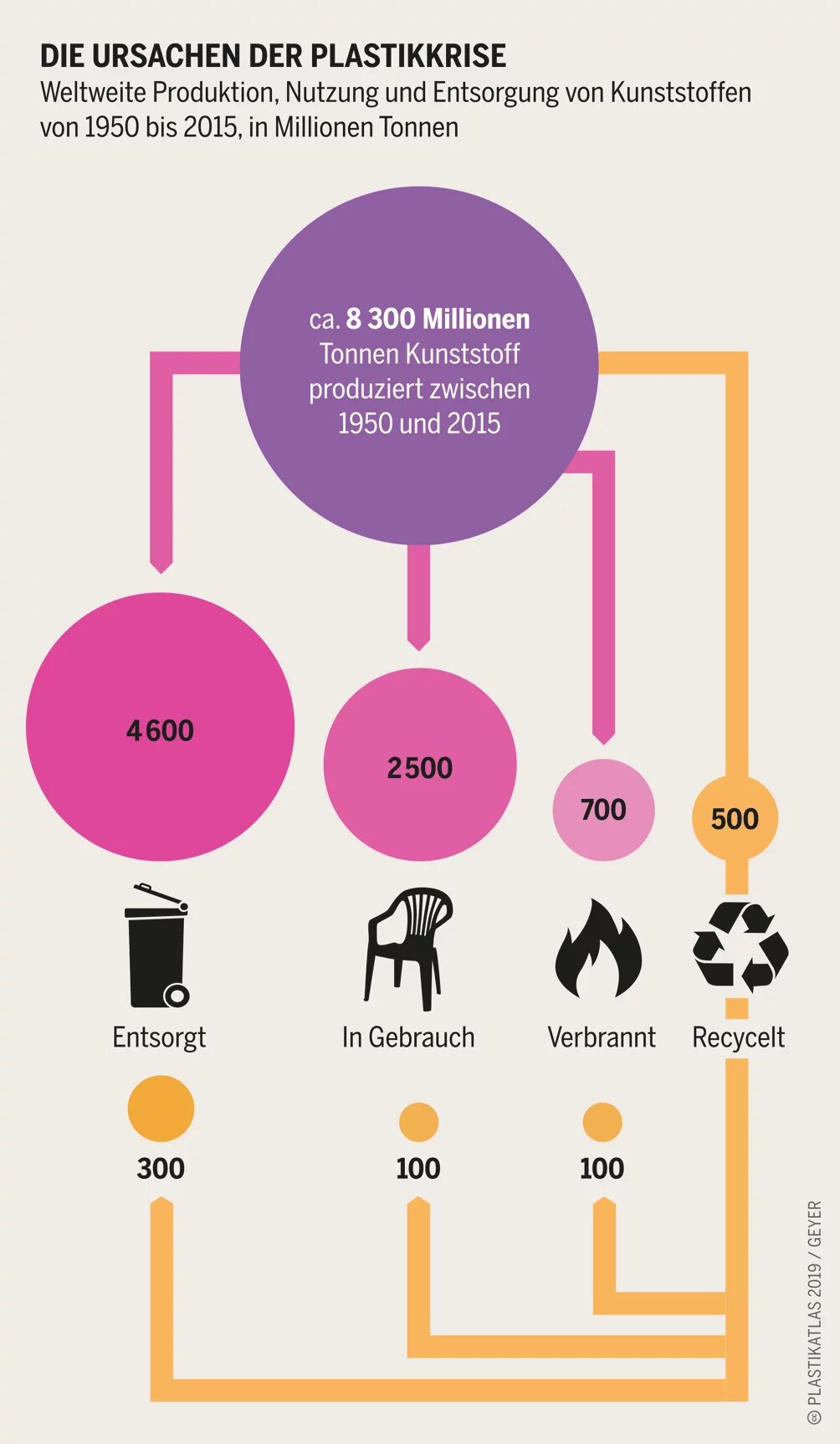

Seit Beginn der Massenproduktion synthetischer Materialien Anfang der 1950er-Jahre wurden weltweit 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Über 75 Prozent sind heute Müll. Bis heute ist kein Weg gefunden, damit so umzugehen, dass er keine Probleme verursacht.

Nur neun Prozent des gesamten weggeworfenen Kunststoffs wurden seit 1950 recycelt. Heute liegt die Recyclingquote von Plastikverpackungen global immer noch bei nur 14 Prozent, wobei es sich überwiegend um ein Downcycling zu minderwertigen Produkten handelt. Weitere 40 Prozent enden auf Mülldeponien und 14 Prozent in Verbrennungsanlagen. Die restlichen 32 Prozent gehen in die Umwelt, auf Mülldeponien, in Meere und andere Gewässer. Oder sie werden unkontrolliert verbrannt. All diese Entsorgungswege bergen große ökologische Probleme.

Kunststoff wird vor allem aus den fossilen Rohstoffen Öl und Gas gewonnen und oft mit giftigen chemischen Zusätzen versetzt. Er ist biologisch nicht abbaubar und kann über Hunderte von Jahren in der Umwelt zurückbleiben. Im Meer gefährden die Abfälle viele Organismen des marinen Ökosystems, insbesondere Fische, Seevögel und Meeressäuger. Kunststoffe können ihre schädlichen Inhaltsstoffe nach und nach in die Umwelt abgeben.

In vielen Ländern gilt das Verbrennen von Kunststoff als Entsorgungsoption. Passiert dies außerhalb geeigneter Anlagen und ohne dass die Abgase gefiltert werden, gelangen zum Teil hochgiftige Substanzen in die Umwelt: krebserregende Dioxine und Furane genauso wie Quecksilber, Cadmium oder Blei. Anlagen zur Müllverbrennung müssen Abgasgrenzwerte einhalten, sind jedoch nicht in der Lage, die Schadstoffe restlos herauszufiltern. Zusätzlich entstehen CO2-Emissionen. Die verbliebenen Schadstoffe finden sich im Filterstaub, in der Asche und anderen Nebenprodukten, die auf Deponien landen. Oder sie werden Zement oder anderen Baustoffen zugefügt und gelangen in die Umwelt. Die Verbrennung von Kunststoffen ist so energieineffizient wie kostenintensiv. Sie erfolgt unter beschönigenden Bezeichnungen wie „Thermisches Recycling“, „Ersatzbrennstoff (EBS)“ und „Energie aus Abfall“, auch „waste-to-energy“ genannt.

Das Recycling von Kunststoffen ist gegenüber dem Verbrennen immer noch die bessere Option. Es stößt aber wegen erheblicher wirtschaftlicher und technischer Hindernisse an seine Grenzen. Vor allem Wegwerfprodukte wie Verpackungen bestehen oft aus unterschiedlichen, mehrschichtigen Materialien, die kaum recyclingfähig sind. Allenfalls entstehen Mischkunststoffe, die nur als minderwertiges Material für die Füße von Straßenschildern und ähnliche Artikel eingesetzt werden. Deren Markt ist begrenzt. Selbst mit der besten Technologie kann nur eine minimale Menge als neuwertiges Material zurückgewonnen werden.

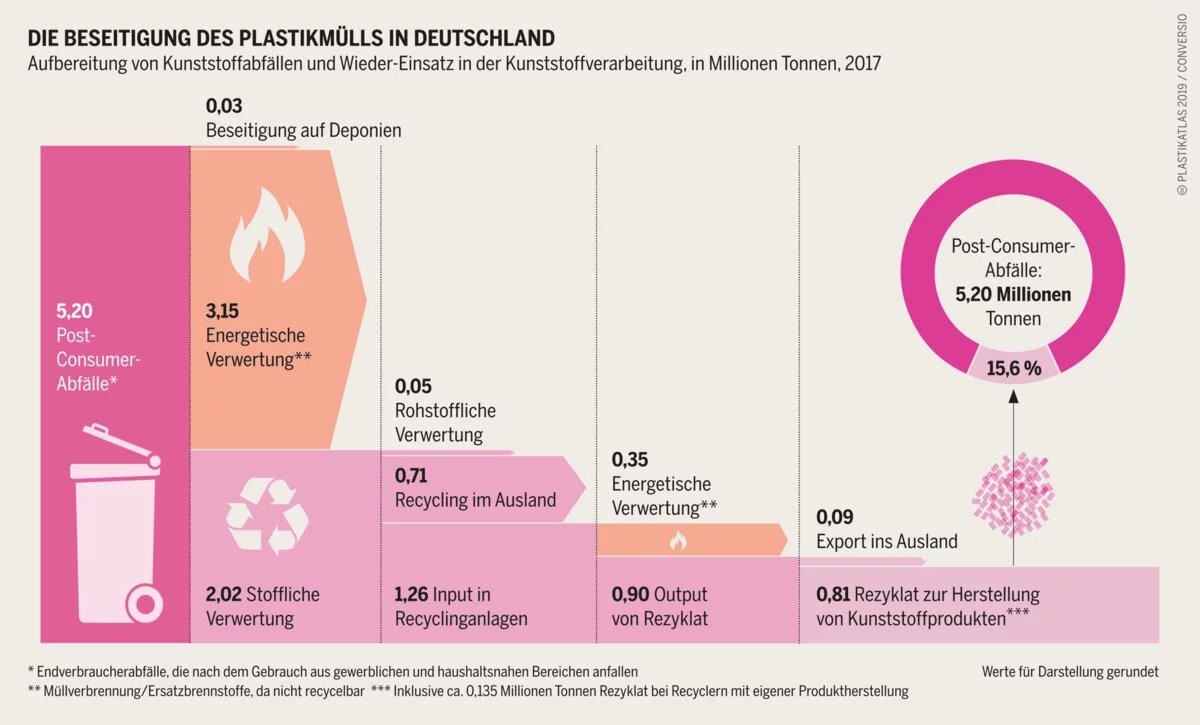

Offiziell sind die Recyclingquoten in Deutschland relativ hoch. Im Jahr 2016 lagen sie bei 45 Prozent. Sie täuschen jedoch darüber hinweg, dass sie sich lediglich auf die Anlieferung bei einem Recyclingunternehmen, nicht aber auf den wirklich recycelten Output beziehen. Nimmt man die Gesamtmenge der anfallenden gebrauchten Kunststoffprodukte – im Fachjargon „Post-Consumer“ genannt – als Grundlage, wird in Deutschland nur etwa 15,6 Prozent zu Rezyclat verarbeitet. 7,8 Prozent sind mit Neukunststoff vergleichbar. Diese Menge wiederum macht 2,8 Prozent der in Deutschland verarbeiteten Kunststoffprodukte aus. Von einer Kreislaufwirtschaft kann kaum gesprochen werden.

Hersteller nutzen für ihre Produkte lieber neuwertigen Kunststoff als minderwertiges Rezyclat. Der niedrige Preis für Neukunststoff und das teure Sortieren und Aufarbeiten von Gebrauchtkunststoff hat in Europa dazu geführt, dass ein Großteil des Plastikmülls nach Übersee verschifft wird. Im Januar 2018 beendete China – der führende Importeur solcher Abfälle – diese Praxis und zwang die Märkte, neue Abnahmeländer zu finden. In den ersten vier Monaten nach dem Einfuhrverbot verdreifachten sich in Malaysia die Einfuhren aus Großbritannien. Auch große Mengen Verpackungsabfall aus Deutschland gelangen dort hin.

In Hinblick auf Energieeffizienz, Kosten und Sicherheit ist das sogenannte „chemische Recycling“ nicht besser. Diese rohstoffliche Verwertung wandelt Kunststoffe in Kraftstoff und Gase um. Alle Versuche, auf diese Weise neue Grundkomponenten für die Herstellung von Kunststoff zu erzeugen, waren im größeren Maßstab nicht erfolgreich. Probleme sind etwa Emissionen, giftige Nebenprodukte oder der hohe Energieverbrauch. Es gab schwere Fehlschläge, Brände, Explosionen und finanzielle Verluste. Gemäß EU-Recht kann diese Verfahrensweise nicht als Recycling bezeichnet werden. Die US-amerikanische Environmental Protection Agency (EPA) sieht ähnliche Risiken für die Gesundheit wie bei der konventionellen Müllverbrennung.

Alle derzeit möglichen Verfahren hinken der massenhaften Verwendung von Kunststoffen hinterher. Selbst ein hochwertiges Recycling könnte bei ständig wachsendem Konsum den Verbrauch der Ressourcen nicht absolut verringern. Den Plastikstrom an der Quelle zu reduzieren, wäre die effektivste und nachhaltigste Methode, um Umwelt- und Gesundheitsschäden in der Endphase des Lebenszyklus von Kunststoff zu vermindern. Der erste Schritt ist ein Verzicht auf Kunststoffprodukte, die nur einmal genutzt werden.

Ein Beitrag aus dem Plastikatlas.