Die Kommunen stellen das größte Spektrum öffentlicher Infrastrukturen bereit. Vollständig selbst finanzieren können sie diese in der Regel nicht. Die Verteilung von Fördergeldern ist dabei immer auch eine politische Entscheidung.

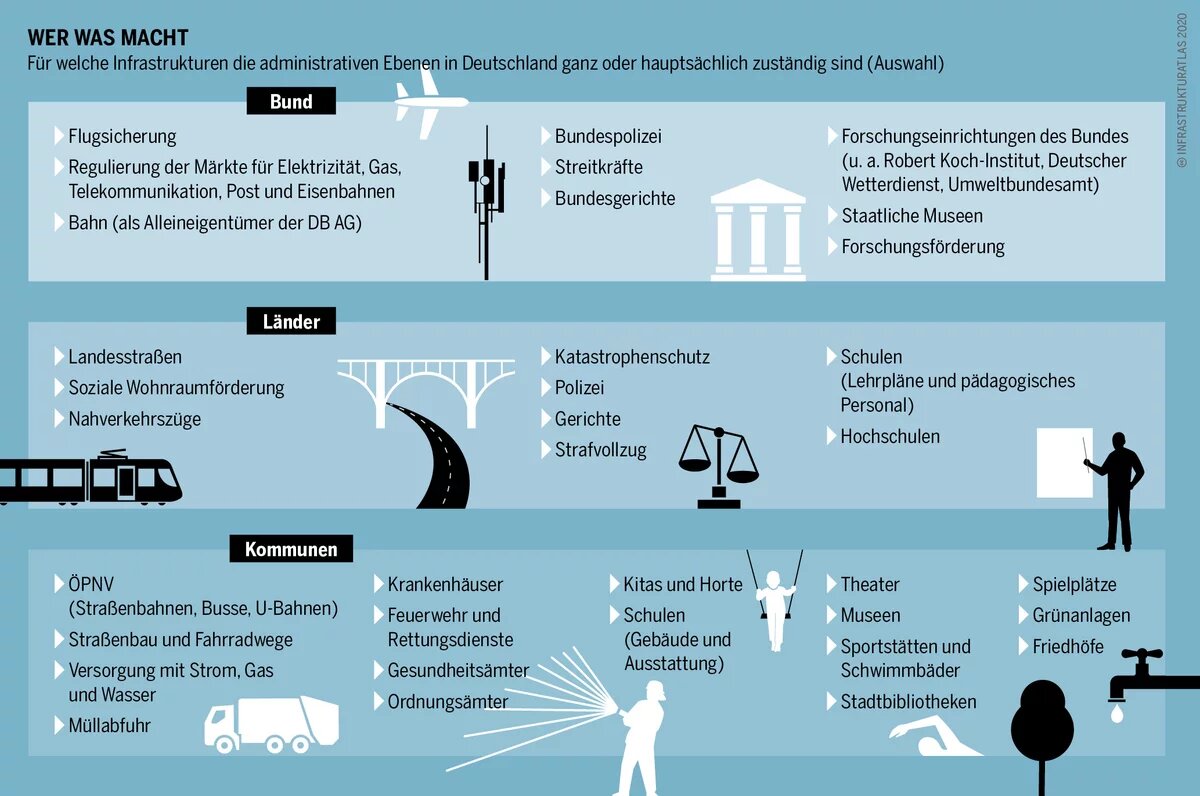

Öffentliche Infrastrukturleistungen werden von allen staatlichen Ebenen erbracht: vom Bund, von den sechzehn Ländern und von den rund 11.000 Kommunen, also Städten, Gemeinden und Landkreisen. Jede dieser Ebenen kümmert sich dabei zunächst um die Investitionen, die zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigt werden. So ist der Bund unter anderem für die Infrastrukturen der Verteidigung und des bundesweiten Verkehrs verantwortlich. Die Länder unterhalten beispielsweise Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Strukturen des Rechts und der inneren Sicherheit, von Gerichten über Polizeistationen bis hin zu Gefängnissen.

Das breiteste Spektrum von Infrastrukturen stellen allerdings die Kommunen bereit. Diese reichen buchstäblich von der Wiege bis ans Grab, von der Geburtsstation im Kreiskrankenhaus bis zum Gemeindefriedhof. Dazwischen kommen Menschen unablässlich mit kommunalen Infrastrukturen in Berührung. Städte, Kreise und Gemeinden unterhalten zahlreiche Kindertagesstätten und fast alle Schulen, zusätzlich soziale Einrichtungen, Theater und Museen, Parks und Sportstätten sowie die Infrastrukturen der sogenannten Daseinsvorsorge, wie Abwasserentsorgung, Straßenbeleuchtung und Müllabfuhr.

Dabei machen viele Infrastrukturen nicht an der Grenze einer Gemeinde oder eines Landkreises halt. Häufig verbinden sich die verschiedenen Ebenen zu einem Netzwerk, das nur im Zusammenspiel funktioniert. Besonders deutlich wird das bei der Mobilität: Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie Bundesstraßen und -autobahnen bilden eine Infrastruktur des Individualverkehrs. Diese Art von Vernetzung endet auch nicht an nationalen Grenzen, vor allem Energie- und Verkehrsinfrastrukturen müssen mehr und mehr europäisch funktionieren.

Die zentrale Bedeutung der Kommunen bei der Infrastrukturversorgung erklärt sich aus dem Subsidiaritätsprinzip: Jede staatliche Aufgabe soll so weit wie möglich von der unteren Ebene oder kleineren Einheit wahrgenommen werden. Als demokratischer Grundsatz soll dieses Prinzip dafür sorgen, dass sich die Menschen vor Ort selbst um ihre gemeinschaftlichen Probleme kümmern können.

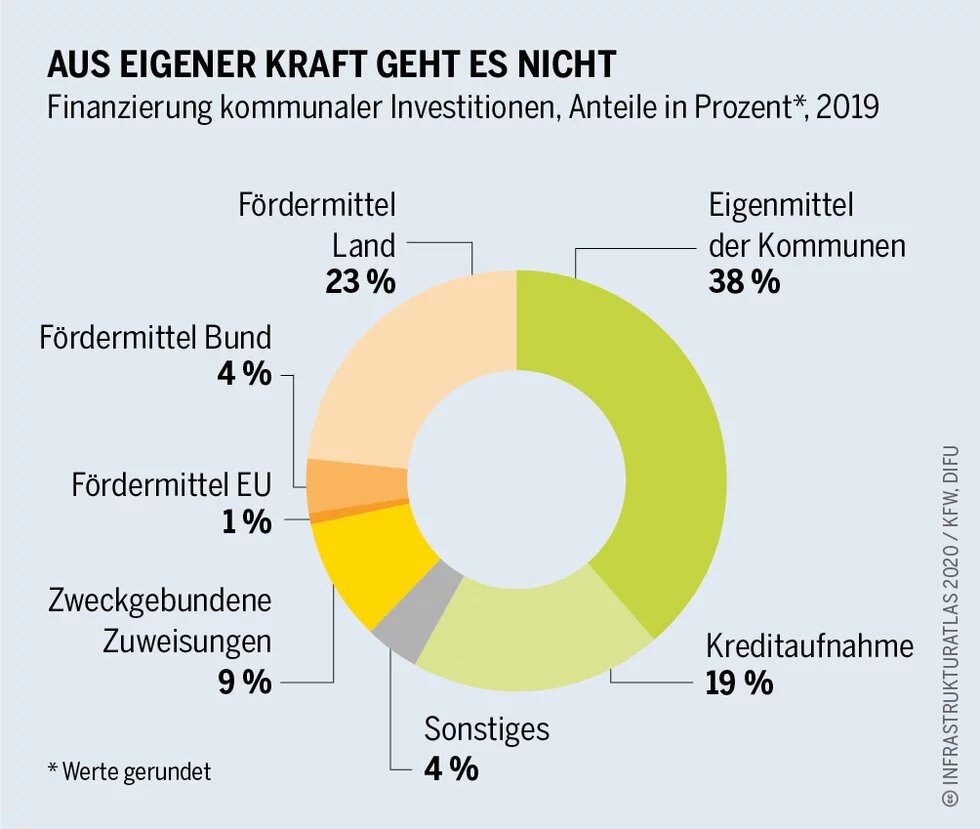

Aus der Verantwortung für die lokalen Infrastrukturen folgt allerdings nicht automatisch die Fähigkeit, sie auch kommunal zu finanzieren. Oft entstehen hier die eigentlichen Engpässe. Im Prinzip greift auch dann wieder das Subsidiaritätsprinzip. Wo es lokal nicht mehr möglich ist, aus eigener Kraft die benötigten Infrastrukturen bereitzustellen, soll die höhere Ebene aushelfen.

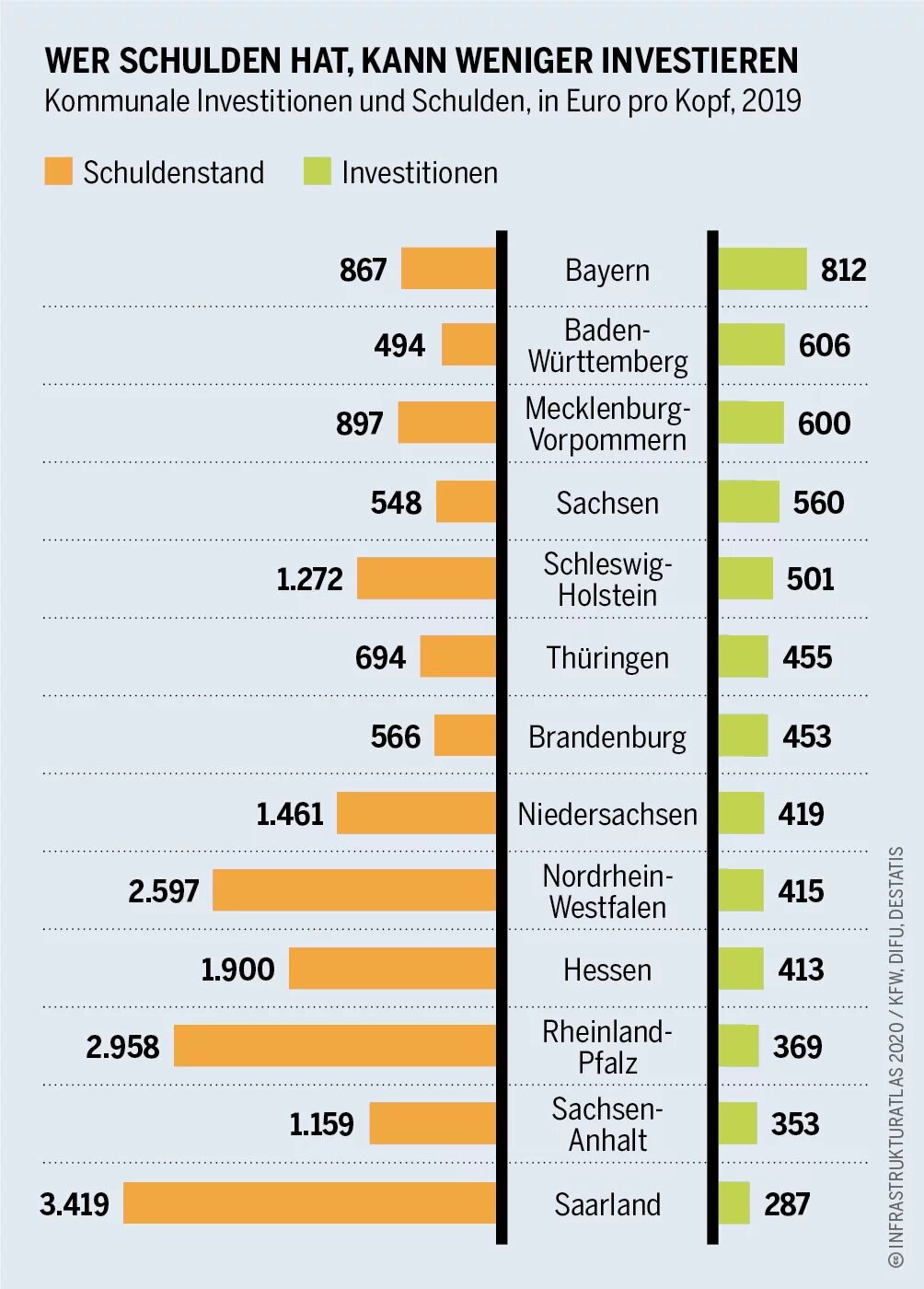

Finanziell müssen also zunächst die Länder Beistand leisten, wenn eine Kommune nicht genug freie Haushaltsmittel für Infrastrukturinvestitionen hat. Das ist in Deutschland eher die Regel als die Ausnahme. Denn nur wenige Kommunen können ihre Aufgaben allein von den Steuern und Abgaben bestreiten, die sie direkt selbst einnehmen, die meisten werden über den kommunalen Finanzausgleich ihres jeweiligen Bundeslandes mitfinanziert. Dieser lässt Städte und Gemeinden nicht nur an den Landeseinnahmen teilhaben, er mildert auch die Unterschiede zwischen finanzstarken und -schwachen Kommunen ab. Doch hängen alle kommunalen Finanzausgleiche von der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Länder ab, wodurch der Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwächeren Regionen Deutschlands an systemische Grenzen stößt.

Ebenfalls wichtig für kommunale Infrastrukturinvestitionen sind direkte Zuweisungen durch die Länder, manchmal gekoppelt mit Geldern des Bundes und/oder der Europäischen Union. Sie sind zumeist für spezifische Projekte reserviert. Gerade bei den zentralen kommunalen Infrastrukturen, etwa im Krankenhausbau oder bei den Schulen, spielen sie die größte Rolle. Der „goldene Zügel“, der den Gemeinden mit solchen zweckgebundenen Zuweisungen angelegt wird, ist finanziell zwar meist willkommen. Politisch ist diese Art der Infrastrukturfinanzierung aber zwiespältig, da die kommunale Selbstbestimmung eingegrenzt wird.

Schwierig wird es auch, wenn objektive Unterschiede zwischen Kommunen bestehen, etwa zwischen städtischen und ländlichen Räumen. So ließe sich lange darüber streiten, ob wirtschaftsschwache Regionen besonders leistungsfähige Infrastrukturen benötigen, um sie für private Investitionen (wieder) attraktiver zu machen – oder ob diese besser an wirtschaftsstarken Standorten gebündelt werden sollten, da hier der Bedarf größer ist. Dieses Henne-Ei-Problem der Kausalität besteht auch in anderen Bereichen: So müssen sich ländliche Gemeinden in Regionen, die von Abwanderung geprägt sind, häufig fragen, wie lange sie schwach ausgelastete Grundschulen erhalten können. Zugleich ist klar, dass Schulschließungen die Abwanderungstendenzen verstärken können.

Derartige komplexe Wechselbeziehungen bewirken, dass es kaum jemals vollständiges Einvernehmen über die „richtigen“ Infrastrukturmaßnahmen geben kann. Zwar sollen sich Entscheidungen immer auch anhand klarer Kriterien überprüfen lassen, doch wo gänzlich objektive Festlegungen unmöglich sind, bleibt Raum für den originär politischen Diskurs und Kompromiss.

Je mehr Dynamik dabei in einer Gesellschaft herrscht, desto stärker ist eine Infrastrukturpolitik gefragt. In Deutschland sorgen Urbanisierung, demografische Alterung und der weiterhin ungebremste Klimawandel dafür, dass auch der kommunale Infrastrukturbedarf vor einem vielschichtigen Wandel steht: teils, um sich den neuen Umständen anzupassen, teils, um sich ihnen entgegenzustellen. Die Aufgabe, die Gewährleistung von Infrastrukturen durch Bund, Länder und Kommunen dauerhaft zu sichern, ist groß – und wächst in den kommenden Jahrzehnten weiter.