Karstlandschaften besitzen die natürliche Eigenschaft große Mengen an Kohlendioxid zu speichern und spielen in der Klimadebatte eine entscheidende Rolle. Sie gelten als einzigartige Ökosysteme deren komplexen Unterwasserläufe Menschen auf der ganzen Welt mit Trinkwasser versorgen. Die Karstgebiete in Asien gehören mit mehr als acht Millionen Quadratkilometern zu den größten der Welt, sind aber aufgrund der Zerstörungen durch die globale Zementindustrie in ihrer Existenz gefährdet. Doch es regt sich lokaler Widerstand, auch gegen das deutsche Dax-Unternehmen HeidelbergCement.

Die Blautopfhöhle ist die bekannteste der über 2000 Höhlen der schwäbischen Alb in Süddeutschland. Es ist noch nicht allzu lange her, dass ihr Eingang in mehr als 20 Metern Tiefe im Blautopfsee entdeckt wurde. Inzwischen ist bekannt, dass im Blautopf das Wasser aus vielen unterirdischen Strömen des Karstgebirges zusammenfließt. Sie kommen aus einem Höhlensystem, das sich bis zu den Alpen erstreckt. Die begehbaren Höhlen und die darin entdeckten prähistorischen Zeichnungen wurden 2017 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Jährlich besuchen Zehntausende Touristen die Region.

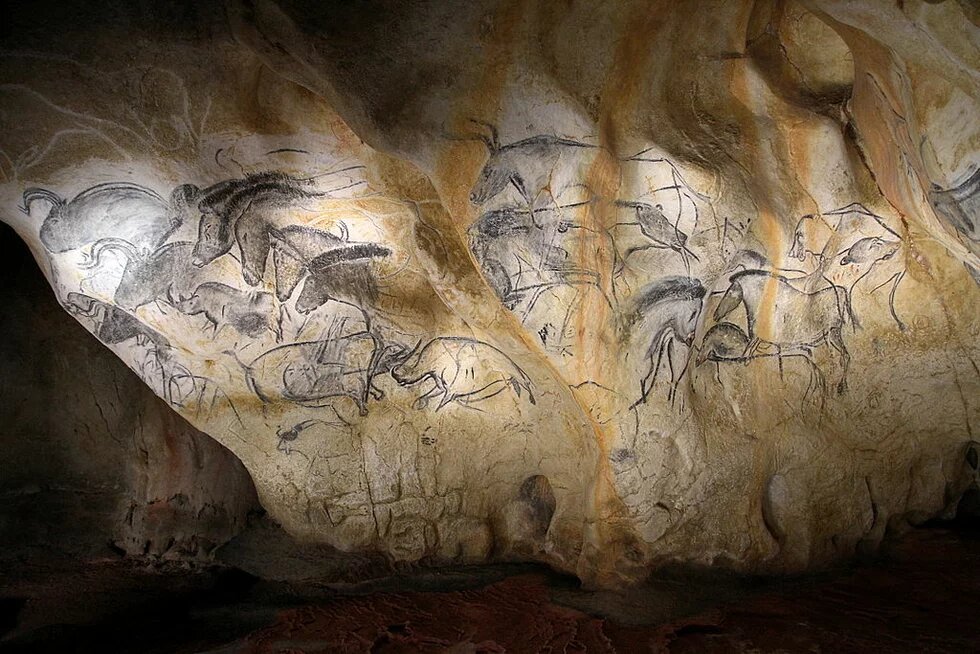

Karsthöhlen boten Menschen schon in der Steinzeit nicht nur Schutz vor Unwettern und Raubtieren, sondern durch ihre unterirdischen Quellen auch Wasser. Diese Höhlen sind Zeugen der Geschichte. Immer wieder finden Höhlenforscher und Archäologen Knochen, von Menschen gefertigte Gegenstände oder Zeichnungen, die zehntausende Jahre alt sind. Eine dieser Karsthöhlen, die Chauvet-Höhle in Frankreich, zog den berühmten Filmemacher Werner Herzog so in ihren Bann, dass er ihr mit seinem Film „Cave of forgotton dreams“ https://www.imdb.com/title/tt1664894/ ein Denkmal setzte. Auch die Chauvet-Höhle gehört seit 2014 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Ebenso wie der Castillo-Höhlenkomplex in Spanien, wo die bislang ältesten Höhlen-Wandmalereien Europas entdeckt wurden.

Noch ältere Funde gibt es in Südostasien: Kürzlich entdeckten Forscher in einer indonesischen Karsthöhle das früheste bekannte gegenständliche Kunstwerk in der Welt, eine Darstellung des Sulawesi-Warzenschweins. http://www.sci-news.com/archaeology/sulawesi-warty-pig-paintings-09250…. Höhlenmalereien wie diese lieferten wichtige Einblicke über die menschliche Migration jener Zeit geben, sagen Experten. Die Leang-Tedongnge-Höhle, in der das Gemälde entdeckt wurde, ist von Kalksteinfelsen umgeben. Sie gehört zum Maros-Pangkep-Karst, einer der größten Karstregionen der Welt.

Der Begriff Karst stammt aus dem serbokroatischen und bedeutet „steiniger Boden“. Karst ist, geologisch gesprochen, eine Geländeform aus wasserlöslichen Gesteinen (z.B. Kalkstein, Gips, Salze), die durch Oberflächen- und Grundwasser ausgelaugt werden. Oberirdische Formationen dieser Art heißen Oberflächenkarst, unterirdische werden Karsthöhlen genannt. Durch Lösungsvorgänge kommt es zu den charakteristischen Karsterscheinungen, wie Dolinen, Ponore, Höhlen sowie unterirdische Flussläufe und Karstseen. Rund 15 Prozent der (Eis-freien) Erdoberfläche besteht aus Karst-Gestein. Mit 8,35 Millionen km2 Karstflächen hat Asien dabei weltweit den größten Anteil. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10040-020-02139-5

Wegen ihrer unterirdischen und überirdischen bizarren Felsformationen sind Karstgebirge seit Jahrtausenden Fixpunkte für mystische Erzählungen und Orte spiritueller Zeremonien der Anwohner*innen. Zugleich sind sie Anziehungspunkt für Touristen wie zum Beispiel die Karstlandschaft am Fluß Li Jiang in China, die Karst-Felsen der Halong-Bucht in Vietnam, der Phang Nga Bucht in Thailand oder die so genannten „Chocolate Hills von Bohol“ in den Philippinen.

Nicht nur für die Kulturgeschichte der Menschheit sind Karstgebirge ein Spiegel. „Karstgebirge sind Klima-Archive“, sagt der deutsche Höhlenforscher Oliver Heil. „In Karst-Höhlen verbirgt sich eine große Vielfalt von Tropfsteinen. Deren einzelne Lagen enthalten Informationen über Temperatur- und Vegetationsänderungen während ihrer Entstehung.“ So fanden Forscher zum Beispiel mittels Analysen von Tropfsteinen in der Yok-Balum-Höhle in Belize die Niederschlagsmengen in den Jahren 300 bis 1100 n.C. heraus und konnten damit erklären, dass die Hochkultur der Maya vor rund 1000 Jahren wegen starker Dürreperioden untergegangen ist.

Karst als Klimaarchiv und Klimaschützer

Karste sind nicht nur Klima-Archive, sie sind nach Auffassung von Forschern auch Klima-Schützer. Karst landscapes are important carbon sinks, because they store carbon binding rocks and karstification itself is a carbon dioxide sequestration process. According to Chinese researchers Zaihua Liu and J. Zhao, “karst regions absorb some 0.41 billion tons of carbon dioxide annually from the atmosphere and discharge 0.3 billion tons by way of the karsting process. That means, they store some 0.11 billion tons annually”. http://www.karst.edu.cn/public/upload/b20170609/20150207-enGeo2000.pdf

Was die Dimension von Karstlandschaften als natürliche CO2-Speicher angeht, kommen verschiedene Forscher, je nachdem, welche Karstgebirge sie untersuchen, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Verkarstungsprozesse laufen je nach Klimazone, in der sie stattfinden und je nach Wassermengen, die oberirdisch durch Niederschläge oder unterirdisch durch Quellen zirkulieren, unterschiedlich ab. Und natürlich sind auch Karstgebirge den Folgen des Klimawandels ausgesetzt. So kommt das internationale Autorenteam (Sibo Zeng, Zaihua Liu, Nico Goldscheider, Simon Frank, Nadine Goeppert, Georg Kaufmann, Cheng Zeng, Qingrui Zeng, Hailong Sun) der Studie „Comparisons on the effects of temperature, runoff, and land-cover on carbonate weathering in different karst catchments: insights into the future global carbon cycle that under future global warming” zu dem Schluss, dass “karst regions in cold climates with vegetation cover will have increasing CO2 consumption potential, whereas karst regions in warm climates will have decreasing CO2 consumption potential.”

Umstrittene Verfahren zur CO2-Speicherung

Manche Wissenschaftler sehen Karstlandschaften auch als Potenzial für Menschen gemachte CO2-Speicher, entsprechende Verfahren werden als Carbon Capture and Storage, kurz CCS bezeichnet. George Veni, ein US-amerikanischer Hydrogeologe and current president of the International Union of Speleology, hat dazu geforscht: „Viele der größten Ölvorkommen der Welt stammen aus Paläokarst. Hier wurden vor langer Zeit uralte Karstlandschaften in den Untergrund gedrückt und verschüttet. Dann, über Millionen von Jahren, wenn die chemischen Bedingungen stimmten, bildete sich Öl und sammelte sich in den Hohlräumen des Paläokarsts. Veni ist der Meinung, dass "im Paläokarst mehr Platz für Bohrungen und die Ablagerung von Kohlenstoff vorhanden sein sollte als in anderen Gesteinsarten. Wenn dies bewiesen werden kann, dann könnte möglicherweise Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt und mehr davon im Paläokarst gespeichert werden, um die Speicherung kostengünstiger zu machen."

Kritiker solcher Verfahren argumentieren hingegen, dass die Forschung für unterirdische CO2-Speicherprojekte von Energie-Konzernen vorangetrieben und finanziert würde, um ihre Interessen, nämlich Abbau und Verbrennung fossiler Brennstoffe in großem Stil, weiter fortsetzen zu können. Das war zum Beispiel in Deutschland der Fall, wo der Stromkonzern RWE Stellen bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe finanziert hatte. Die Mitarbeiter sollten Vorschläge für Vorschriften und Genehmigungen von CO2-Speichern erarbeiten.

Auch in der EU wurden entsprechende Pilotprojekte zunächst wieder eingestellt. Anders in Norwegen, das wegen seiner hohen Erdölförderung auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat. Dort wird seit 30 Jahren eine Kohlendioxid-Steuer erhoben und die Mittel fließen in Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff, unter anderem in das weltgrößte Testcenter für die Abscheidung von Kohlendioxid. Verfechter der CCS-Technologie setzen ihre Hoffnung auch auf das Speichern unter dem Meeresboden. Kritiker warnen hingegen vor den drohenden Umweltschäden, wenn Lecks entstehen. Und sie weisen darauf hin, dass der Energiebedarf für unterirdische CO2-Speicherverfahren den Verbrauch der begrenzt verfügbaren fossilen Rohstoffe um bis zu 40 Prozent erhöhen könnte.

Zementunternehmen, deren energieintensive Produktion im globalen Maßstab für rund acht Prozent der CO2-Emissionen sorgt, gehören zu den großen Befürwortern der CCS-Technologien. Sie stecken große Summen in die entsprechende Forschung. So finanziert der deutsche Konzern HeidelbergCement das weltweit erste CCS-Projekt im industriellen Maßstab in einem Zementwerk in Brevik in Norwegen.

Der größte Feind des Karsts ist die Zementindustrie

Was von den Unternehmen gern als „Investition in die Zukunft“ oder „Beitrag zur Klimaneutralität“ verkauf wird, speist sich aber letztlich aus Geld, das diese Unternehmen zunächst damit verdient haben, natürliche Kohlenstoffspeicher, wie Karstgebirge, zu zerstören. Denn kalkhaltiges Gestein ist der Rohstoff, aus dem Zement produziert wird. „Der größte Feind des Karst ist die Zementindustrie, weil sie Karstgebirge abbaut und damit Höhlen zerstört und Wasserläufe unterbricht“ sagt Oliver Heil. „Das Wasser nimmt einen bestimmten Weg durch die Dolinen“, erklärt der Höhlenforscher. Würden diese zerstört, änderten sich die Wasserläufe. Es komme zu Erosionen, die Erdrutsche und Überschwemmungen nach sich ziehen können. Außerdem würde die einzigartige Fauna und Flora der Karstlandschaften zerstört, so Heil.

Genau diese Folgen sind in Indonesien am Kendeng-Gebirge zu beobachten. Von den Wasserläufen dieses Karstgebirges sind Menschen in sieben Landkreisen abhängig. Der Kendeng-Karst hat eine einzigartige Flora und Fauna und ist als historische und kulturelle Stätte für die Lokalbevölkerung, darunter die indigene Gruppe der Samin, unverzichtbar. Dennoch hat die Zementindustrie in Form von großen Fabriken und kleinen Kalksteinminen an diesem Gebirge schon enorme Schäden angerichtet.

Die Anwohner, überwiegend lokale Kleinbäuer*innen, die sich in der Bürgerinitiative JM-PPK zusammengeschlossen haben, machen seit Jahren auf die Folgen aufmerksam und warnen davor, diesen Raubbau an der Natur fortzusetzen. „Jedes Jahr erleben wir, dass Teile unserer Landkreise überschwemmt werden“, so die JM-PPK im Dezember 2020 in einer Pressemitteilung, als wieder einmal starke Überschwemmungen auftraten, die die Ernte auf rund 5.000 Hektar Land vernichteten. Nach Schätzungen der JM-PPK wurden 40.000 Tonnen Reis in einem Wert von 45 Milliarden IDR (2,6 Millionen Euro) vernichtet. Diese Überschwemmungen seien nicht die Folge starker Regenfälle allein, sondern von Bodenerosionen, verursacht durch die Zerstörung des Kendeng-Karsts, so die Bürgerinitiative. „Überschwemmungen sind kein Schicksal“, so das Fazit der JM-PPK. „Sie sind Unglücke, die vermieden werden könnten, weil ihre Ursache im gierigen Verhalten von Menschen, denen die Umwelt und das Überleben ihrer Kinder und Enkel egal zu sein scheint.“

Um auf die Bedeutung von Karstgebirgen und –höhlen und ihre Schutzwürdigkeit hinzuweisen, hat die Internationale Vereinigung der Höhlenforscher dieses Jahr 2021 zum Jahr der Karste und Höhlen erklärt.

"Höhlen und Karst beherbergen viele der vielfältigsten, wichtigsten und seltensten Ökosysteme des Planeten und unterstützen die ökologische Vielfalt über und unter der Erde", begründet die UIS ihre Initiative http://iyck2021.org/. "Karst-Aquifere sind die komplexesten, am wenigsten verstandenen, am schwierigsten zu modellierenden und am leichtesten zu verunreinigenden Wasservorkommen. Sie sind oft in der Lage, Krankheitserreger und Chemikalien schnell und unbemerkt über Dutzende von Kilometern in lebenswichtige menschliche und ökologische Wasserquellen zu übertragen." Es sei nötig, mehr Wissen und Verständnis für diese komplexen Systeme zu vermitteln, so die UIS. "Als oft versteckte Merkmale und Landschaften sind Höhlen und Karst im Allgemeinen schlecht verstanden. Nur wenige Wissenschaftler und Verwalter natürlicher Ressourcen sind ausreichend geschult, um sie richtig zu untersuchen oder zu verwalten. Viele Regierungen erkennen Höhlen und Karst überhaupt nicht an oder verkennen ihre Bedeutung."

Karste sind komplexe und einzigartige Ökosysteme. Sie sind Naturräume, die uns Menschen mit sauberem Wasser und einer guten Lebensgrundlage versorgen. Die Wissenschaft bezeichnet diese Vorteile und viele für den Menschen lebensnotwendige Güter als “Ökosystemleistungen”.

Ökosystemleistungen werden in drei Kategorien eingeteilt:

- Bereitstellende Leistungen, also Produkte, die von den Ökosystemen bereitgestellt werden, wie Nahrungs- und Heilmittel, Heiz- und Treibstoffe, Wolle und Fasern.

- Regulierende Leistungen, d.h. die Sicherung und Stabilisierung von guten Lebensbedingungen, wie Klima-, Luft- und Wasserqualität, die Eindämmung von Überschwemmungen, Bestäubung, Schädlingsbekämpfung

- Kulturelle Leistungen, also quasi immaterielle Leistungen, zum Beispiel Inspiration, Entspannung, spirituelle Bereicherung und kulturelles Erbe, kognitive Entwicklung, soziale Aspekte (hier eventuell Grafik aus Danube-Broschüre Seite 7, einfügen https://www.globalnature.org/bausteine.net/f/8723/EcosystemservicesKars…

So wurden zum Beispiel in Europa im Rahmen des Projektes “Ökosystemleistungen von Karstschutzgebieten - Motor einer lokalen nachhaltigen Entwicklung” (ECO KARST) in sieben geschützten Karstgebieten in sieben verschiedenen Ländern untersucht, wie Ökosystemleistungen zur Wirtschaftlichkeit und zur Nachhaltigkeit verschiedener Sektoren wie Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder Tourismus beitragen können.

Ein bedeutender Teil der Weltbevölkerung bezieht sein Trinkwasser aus Karstsystemen

Das Fazit der beteiligten Wissenschaftler*innen lautete wie folgt: „Karstgebiete sind etwas Besonderes. Sie sind sehr wichtige Wasserquellen - ein bedeutender Teil der Weltbevölkerung bezieht ihr Trinkwasser aus solchen Systemen […] Der Wert von sauberem Wasser für den Menschen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne Karstsysteme müsste das Wasser aus großen Entfernungen transportiert und mit aufwendigen technischen Methodengereinigt werden. Rechnet man die Kosten für den Wassertransport und die Reinigung zusammen, wird schnell deutlich, wie wertvoll das Karstsystem ökonomisch für die lokale Bevölkerung ist.“

Auch auf die Rolle der Karstwälder bei der Klimaregulierung (einschließlich der Kohlenstoffbindung) gehen die ECO KARST-Forscher*innen ein. Dies seien Leistungen, „bei denen der Nutzen nicht auf das Karstgebiet selbst beschränkt bleibt.“ Darüber hinaus „verfügen Karstgebiete oft über einen einzigartigen Reichtum an Wildtieren und besonderen Lebensräumen, die einen herausragenden Wert für den Naturschutz haben. Die natürliche Schönheit der Landschaft und ihrer Tierwelt und Besonderheiten wie Höhlen oder spektakuläre Felsformationen ziehen viele Besucher an.“ Tourismus, insbesondere Ökotourismus, könne Einkommen für die Lokalbevölkerung schaffen. „Eine Bewertung der Ökosystemleistungen von Karstgebieten kann lokalen Akteuren und Entscheidungsträgern helfen, ihre Ressourcen besser zu nutzen und die Lebensqualität vor Ort zu verbessern.“, so das Fazit.

Anett Keller ist Journalistin und Umweltaktivistin. Sie lebt und arbeitet frei(beruflich).

Die vom Autor geäußerten Ansichten sind nicht notwendigerweise die der Heinrich-Böll-Stiftung.

Weiterlesen...

- Gemeinsame Presseerklärung zur OECD-Beschwerde gegen HeidelbergCement

- Webdossier des hbs-Südostasien-Büros zu Zementabbau und Kendeng