Utopien von heute können die Realität von morgen sein — das hat die Geschichte oft genug gezeigt. Wie soll unsere Welt für kommende Generationen aussehen? Die Debatten der Gegenwart weisen mögliche Wege in die Zukunft. Wachstum neu zu definieren, Möglichkeiten für mehr Chancengerechtigkeit zu finden oder einen Wohlstand ohne Umweltzerstörung zu ermöglichen sind dabei nur einige Themen.

Utopien werden oft als Tagträumerei abgetan: Sie scheinen so fernab der heutigen Wirklichkeit, dass sie sogar jenseits der Vorstellungskraft liegen. Dabei reicht ein Blick in die Geschichtsbücher, um festzustellen: Auch unsere Gegenwart galt einmal als Utopie.

Von der Utopie zur Selbstverständlichkeit

Die französische Schriftstellerin Olympe de Gouges verfasste 1791 eine revolutionäre „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ – und landete zwei Jahre später unter der Guillotine. Im Jahr 1963 träumte der US-amerikanische Pastor Martin Luther King von einer Gesellschaft ohne Rassentrennung – und wurde wenige Jahre später erschossen. Auch andere gesellschaftspolitische Konzepte und technologische Erfindungen wie die Sozialversicherungen, die Sharing Economy, das Smartphone und die Solarenergie galten einmal als utopisch – bis sie selbstverständlich wurden.

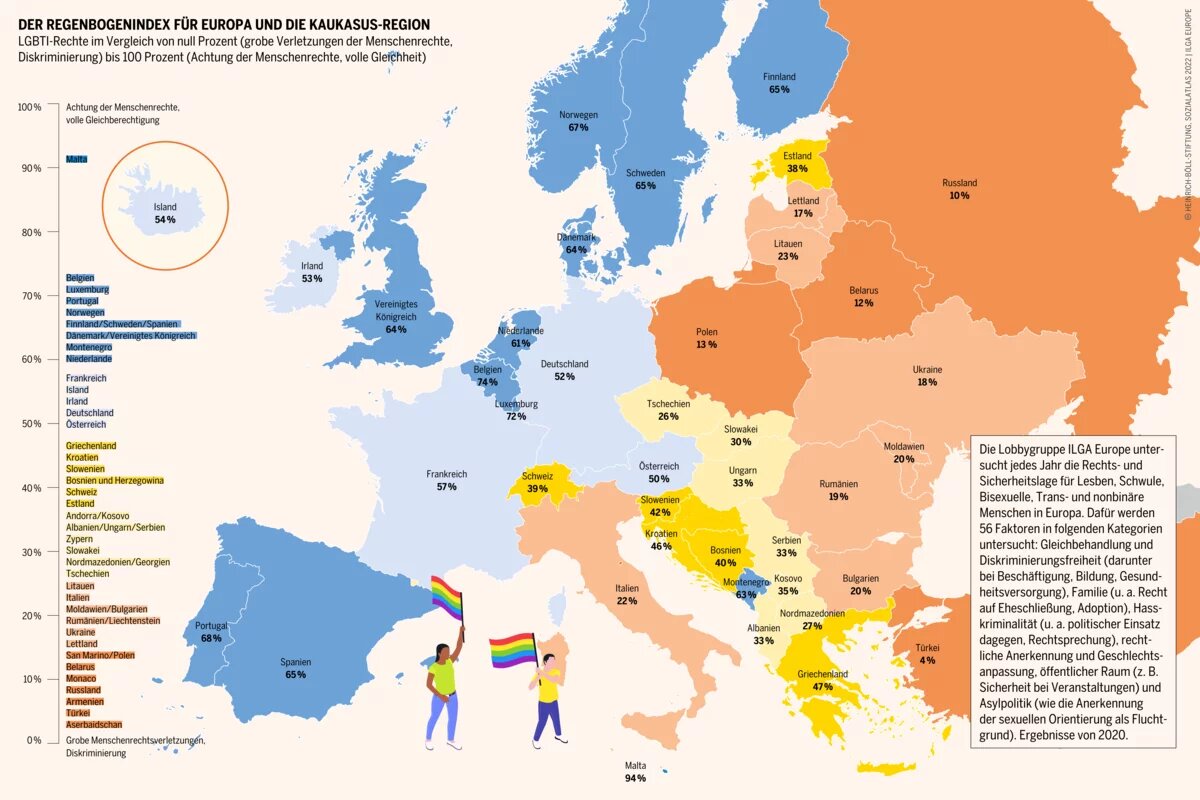

Die Geschichte zeigt: Ideen können die Welt verändern. Was sind unsere Utopien und Visionen, wie soll die Gesellschaft im Jahr 2050 aussehen – ein Jahr, von dem uns weniger Zeit trennt als vom Mauerfall? Eine große Debatte unserer Zeit dreht sich dabei um neue Wege zu mehr Chancengerechtigkeit und Teilhabe in einer Gesellschaft, die offen, gleichberechtigt und zugänglich für alle sein soll. Wie schafft man Zugänge ohne Diskriminierung in Bezug auf Gender, sexuelle Orientierung, Herkunft und soziale Milieus? Hat es Vorrang, die Möglichkeit zur Erwerbsarbeit für alle zu schaffen, die dazu in der Lage sind? Oder benötigen wir Leistungen, die unabhängig davon garantiert werden, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen

Viele gesellschaftliche Herausforderungen

Verhandelt wird auch, ob und wie der Zugang zu Institutionen und Infrastruktur gelingt, sei es bei der Kinderbetreuung, der Mobilität, in der Bildung, im Internet oder beim Wahlrecht. Wenn Ideen zu Politik werden, geht es darum zu überlegen, wie sich die Gesellschaft organisiert und wer die Strukturen finanziert. Die Schnittstelle zwischen der Sozial- und der Bildungspolitik intelligent zu kombinieren, das ist eine der großen Herausforderungen.

Eine andere Debatte dreht sich um die ökologischen Fragen, die von den ökonomischen nicht mehr zu trennen sind. Nicht mehr nur diskutiert, sondern bereits getestet wird, inwiefern sich ein neuer Wohlstandsbegriff durchsetzen kann, der Lebensqualität nicht mehr primär über Konsum definiert. Immaterielle Errungenschaften rücken in den Vordergrund, wie die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit und mehr Zeit für Familie und Freundeskreis. Diskutiert wird dabei auch der Wachstumsbegriff, wie er bisher verstanden wird. Verfechter des „Degrowth“, eines kontrollierten Schrumpfens, konkurrieren mit denen, die ein „Green Growth“, ein ökologisch verträgliches Wachstum, propagieren.

Was ist die Freiheit künftiger Generationen?

„Wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt“ lautet die bekannte Losung, die sich um die kommenden Generationen sorgt: Wie muss eine Gesellschaft aussehen, die einen intakten Planeten hinterlässt? Mit seinem Urteil vom April 2021 hat das Bundesverfassungsgericht den Weg gewiesen und die Politik zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Es fordert eine „intertemporale Freiheitssicherung“: Der Gesetzgeber muss die Freiheit kommender Generationen mit der Freiheit heutiger Generationen abwägen.

Sollte man nun optimistisch in die Zukunft schauen oder eher pessimistisch? Utopien sind immer umkämpft und werden nie von selbst zur Wirklichkeit. Es braucht etwas, das Philosophen „Possibilismus“ nennen: den Glauben daran, dass eine andere Welt möglich ist, wenn man dafür kämpft. Und die Geschichte zeigt: Es lohnt sich oft genug.