Eine neue Studie untersucht, wie die Transformation zur Kreislaufwirtschaft global gerecht gestaltet werden kann. Vor diesem Hintergrund bewerten wir den im Februar 2025 von der EU-Kommission vorgestellten Clean Industrial Deal.

Der am 25. Februar 2025 von der Europäischen Kommission vorgestellte Clean Industrial Deal stellt Kreislaufwirtschaft mit ins Zentrum der Industriestrategie der EU. Dies ist zentral und positiv zu bewerten, nicht nur damit die Europäische Industrie unabhängiger von Primärrohstoffimporten wird, sondern auch um den im globalen Vergleich ungleich hohen Rohstoffbedarf der EU zu senken. Zugleich darf die EU den Anspruch einer global gerechten Transformation auch in Bezug auf Kreislaufwirtschaft dabei nicht aus dem Blick verlieren.

In einer am 07. März veröffentlichten Studie zeigen die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch und die Heinrich-Böll-Stiftung auf, was es im Sinne einer global gerechten Kreislaufwirtschaft zu beachten gilt. In Bezug auf die im Clean Industrial Deal vorgeschlagenen Maßnahmen zu Kreislaufwirtschaft bedeutet dies, dass protektionistische Tendenzen die globalen Rohstoffungerechtigkeiten noch verschärfen könnten, dass die angekündigten Partnerschaften für Kreislaufwirtschaft die Belange von Ländern des Globalen Südens berücksichtigen müssen und dass die Ambitionen, den Rohstoffkonsum der Europäischen Industrie zu senken, gesteigert werden sollten.

Die Andeutung von Protektionismus bezüglich kritischer Rohstoffe

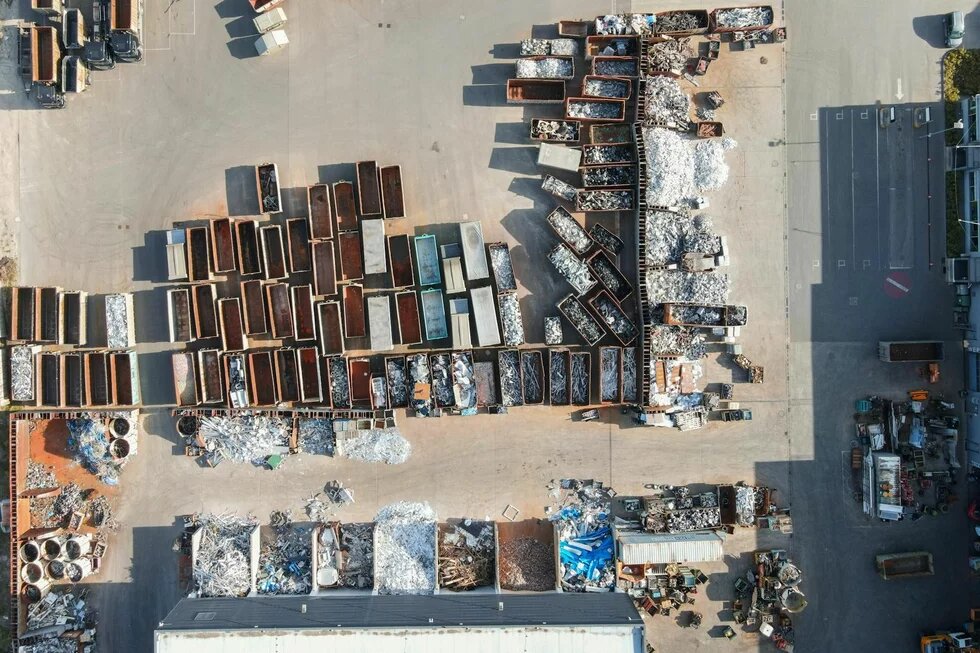

In einer geleakten Vorab-Version des Clean Industrial Deals schlug die Kommission noch vor, gegenseitige Beschränkungen für den Export von Schrotten und Abfallströmen kritischer Rohstoffe zu etablieren. In der finalen Version wird dies nur noch indirekt angedeutet und Ausfuhrgebühren für kritische Rohstoffe in Erwägung gezogen. Setzt die EU den protektionistischen Weg den sie dadurch einschlägt in Zukunft weiter fort, werden Ressourcen im Zweifel nicht effektiv geschont: Zum einen reichen die Recyclingkapazitäten in der EU für viele Rohstoffe bei weitem nicht aus, so dass im schlimmsten Fall weniger Rohstoffe wiederverwendet werden können. Zudem würde zwar gegebenenfalls die Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen auf dem europäischen Markt steigen, aber nicht global, so dass andernorts weniger Sekundärrohstoffe verfügbar wären. Dadurch würde sich die Nachfrage nach Primärrohstoffen im Zweifelsfall lediglich in andere Länder verschieben.

Dieser Weg stellt zudem Länder und Industrien des Globalen Südens vor Probleme, die von Sekundärrohstoffen abhängig sind und birgt somit das Risiko, die global ungerechte Verteilung von Rohstoffen zu verschärfen. Denn wenn diese Exportbeschränkungen Länder des globalen Südens treffen, wird deren Zugang zu (Sekundär-)Rohstoffen verschlechtert. Sie haben in der Regel im Vergleich zur EU ein deutlich kleineres anthropogenes Lager an Rohstoffen, auf das sie zugreifen können. Auch wenn Exportbeschränkungen für spezifische Abfallströme und Länder des Globalen Südens zur Verhinderung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen in einigen Fällen sinnvoll sein können, sind hier (länder- und regionenspezifische) Vereinbarungen vonnöten, die im Dialog vereinbart statt einseitig von der EU beschlossen werden sollten.

Internationale Partnerschaften für Kreislaufwirtschaft

Ein weiteres Instrument, welches der Clean Industrial Deal vorschlägt, sind Kreislaufwirtschaftspartnerschaften. Hierzu liefert die Studie von Germanwatch und der Heinrich-Böll-Stiftung eine Reihe an Empfehlungen (u.a. in Kapitel 5). Beispielsweise sollten solche Partnerschaften genutzt werden, um hochwertige Recycling- und Verarbeitungskapazitäten in Importländern von Schrotten und Gebrauchtwaren im Globalen Süden auszubauen. Sie sollten so ausgestaltet sein, dass sie die Partnerländer dabei unterstützen Abfall- und Gebrauchtwarenimporte im Sinne der Abfallhierarchie und unter hohen Umwelt- und Sozialstandards zu verwerten und die jeweiligen lokalen und regionalen Strategien zu Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Darüber hinaus sollte im Rahmen der Kreislaufwirtschaftspartnerschaften nicht ausschließlich der Re-Export von recycelten kritischen Rohstoffen für die EU gefördert werden, sondern genauso auch die Bedarfe des lokalen Nachfrage-Marktes in den Blick genommen werden. Nur so kann eine Partnerschaft im gegenseitigen Interesse entstehen - in heutigen Zeiten sehr wichtig, auch um eine vertrauensvolle internationale Zusammenarbeit auf ein stabiles Fundament zu stellen.

Zudem können die in einigen Ländern gut etablierten Geschäftsmodelle für die Aufbereitung und Wiederverwendung von Produkten und ihren Komponenten gestärkt werden. Auch die Förderprogramme, die die EU für die europäische Kreislaufwirtschaftsindustrie vorsieht, sollten in Teilen für Länder des Globalen Südens geöffnet werden, damit diese eine entscheidende Rolle in der globalen Kreislaufwirtschaft spielen können. Dies ist auch aus Sicht der EU wichtig, da EU-Unternehmen auch in der Kreislaufwirtschaft global handeln und vernetzt sind und dementsprechend auf eine globale Stärkung der Kreislaufwirtschaft angewiesen sind.

Ansätze für weniger Rohstoffverbrauch im Deal zaghaft vorhanden

Abgesehen davon ist es für eine global gerechte Kreislaufwirtschaft ebenso wie für die nachhaltige Resilienz der europäischen Industrie zentral, dass der Rohstoffbedarf gesenkt wird und somit Importabhängigkeiten sinken. Die diesbezüglichen Ambitionen sind im Clean Industrial Deal viel zu schwach angelegt. So hat die Strategie nicht zum Ziel, den absoluten Ressourcenbedarf zu senken.

Zudem fokussiert die Strategie stark auf Recycling und lässt andere zirkuläre Strategien, die beispielsweise Nutzungsphasen von Produkten und ihren Komponenten verlängern, außen vor. Einen in dieser Hinsicht guten Ansatzpunkt bietet die angekündigte Revision des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems, um Gebrauchtwaren steuerlich zu entlasten. Diese Revision sollte weitergehend genutzt werden, um beispielsweise auch Dienstleistungen der Kreislaufwirtschaft wie Reparaturen steuerlich zu entlasten.

- Neue Studie von Gemanwatch und der Heinrich-Böll Stiftung:

Global Circular Economy: Reflections for a Just Transition -