Kommunen nehmen beim Ausbau von Windkraft und Solarenergie eine Schlüsselrolle ein: Sie können die Energiewende und den Klimaschutz voranbringen – und seit 2023 damit auch ihre Einnahmen deutlich aufbessern.

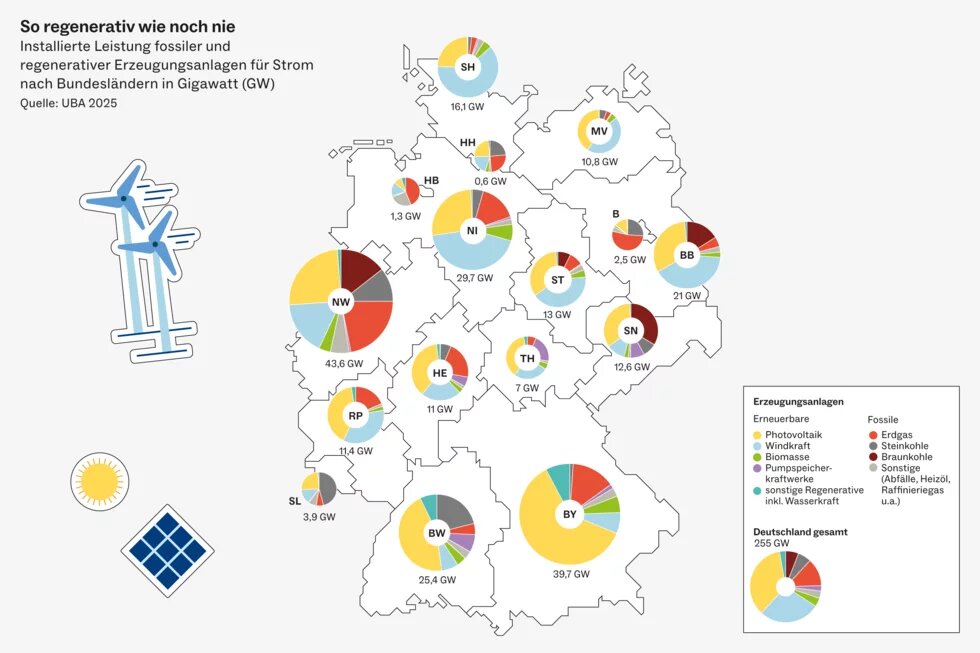

Der Anteil der Erneuerbaren im deutschen Stromnetz hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verfünffacht. 2024 kamen schon rund 60 Prozent des ins Netz eingespeisten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Auch der jährliche Zubau von Windrädern und Solaranlagen ist so hoch wie nie zuvor: 2024 wurden Solaranlagen mit einer Leistung von fast 17.000 Megawatt neu an das Stromnetz angeschlossen. Das entspricht der Leistung von bis zu 50 Gaskraftwerken. Dazu kommt eine Leistung von 3.250 Megawatt neu in Betrieb genommener Windräder. Gleichzeitig wurden 2.000 Windräder mit 12.000 Megawatt genehmigt, die in den nächsten Jahren in Betrieb gehen sollen.

Durch den Boom der Erneuerbaren haben sich die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung in Deutschland seit 2013 etwa halbiert.

Grund für den jüngsten Boom sind vor allem die rechtlichen Vereinfachungen, die das Bundeswirtschaftsministerium in der Ampel-Regierung für den Bau neuer Wind- und Solarparks geschaffen hat. Dazu kommt, dass vor allem die Solarzellen aus chinesischer (Über-)Produktion immer billiger werden. Gerade die großen Solaranlagen in Deutschland verkaufen ihren Strom heute zunehmend direkt an Unternehmen, Stadtwerke oder über die Strombörse. Eine staatliche Förderung erhalten solche Großanlagen dann nicht mehr. Durch den Boom der Erneuerbaren haben sich die CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung in Deutschland seit 2013 etwa halbiert. Einen solchen Erfolg können weder der Verkehrssektor noch der Gebäudebereich auch nur annähernd vorweisen.

Energiegenossenschaften gehörten zu den Vorreitern

In vielen Kommunen engagieren sich Menschen seit mehr als 20 Jahren für den Umstieg auf eine erneuerbare Stromversorgung. Zu den Vorreitern gehören die „Energiewerke Schönau“ (EWS) im Schwarzwald, wo Bürger*innen schon 1991 das lokale Stromnetz gekauft haben. Heute betreibt die EWS-Genossenschaft mit 13.500 Mitgliedern eigene Solar- und Windparks und versorgt gut 210.000 Haushalte in ganz Deutschland mit grünem Strom oder Gas. 2023 gab es nach Angaben der „Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften“ 951 Energiegenossenschaften in Deutschland mit 220.000 Mitgliedern.

Die Idee, dass jeder Neubau eine Solaranlage haben sollte, wurde schon 2006 im baden-württembergischen Städtchen Waiblingen umgesetzt. Eine sogenannte Solarsatzung sieht dort seitdem den Bau von Solaranlagen auf Dächern von Neubauten auf stadteigenen Grundstücken vor. Andere Kommunen haben den Bau von Wind- und Solaranlagen selbst in die Hand genommen: Die Stadtwerke München decken heute sogar schon 90 Prozent des gesamten städtischen Stromverbrauchs mit Ökostrom aus eigenen Anlagen. Klar ist: Grüner Strom wird gebraucht! In Zukunft auch für immer mehr Elektroautos und Wärmepumpen. Die Bundesregierung erwartet mittel- und langfristig einen deutlich höheren Stromverbrauch als heute.

Kommunen und Bürger*innen profitieren vom Ausbau der Erneuerbaren

Durch die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) der Ampel-Regierung sollen Kommunen für jede Megawattstunde Strom, die im Gebiet der Gemeinde erzeugt wird, von den Anlagenbetreibern zwei Euro bekommen. Für einen mittleren Solarpark auf einer Fläche von 50 Hektar kommen so jährlich rund 100.000 Euro in die Gemeindekasse. Das gab es vor 2023 in Deutschland nicht. Auch bei Windenergieanlagen kommen schnell erhebliche Summen zusammen. Eine Gemeinde wie Krummhörn in Niedersachsen erhält durch das EEG allein aus den dortigen Windparks 815.000 Euro pro Jahr. Zusätzlich sind in einigen Bundesländern Beteiligungsgesetze erlassen worden, die die Abgaben noch erhöhen. So müssen Betreiber von größeren Windenergieanlagen in Brandenburg seit 2024 pauschal 10.000 Euro je Anlage jährlich an die umliegenden Kommunen zahlen und die Betreiber neuer Solarparks seit Anfang 2025 2.000 Euro je installiertem Megawatt. Allein dank dieser Regelungen gemäß dem EEG nehmen viele Gemeinden mittlerweile mehrere Hunderttausend und manche deutlich über eine Million Euro pro Jahr ein. Auf eine Laufzeit von 20 Jahren gerechnet profitieren viele Gemeinden von Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe.

Wind- und Solarparks können dazu führen, dass sich energieintensive Unternehmen ansiedeln

Was diese Einnahmen besonders attraktiv macht: Sie sind für die Kommunen frei verfügbar, sodass mit Wind und Solar Bauarbeiten oder Sanierungen vor Ort bezahlt werden können. Was den Anreiz weiter erhöht: Wind- und Solarparks können dazu führen, dass sich energieintensive Unternehmen ansiedeln, denn diese können den Strom direkt von den benachbarten Anlagen beziehen. Das gilt auch für die Stadtwerke. So sichern sich Unternehmen und Kommunen gegen schwankende Energiepreise ab und senken die Energiekosten. Zusätzlich können die Betreiber den Anwohner*innen einen vergünstigten Strompreis anbieten. Das freut vor allem Menschen mit geringem Einkommen – und macht die Gemeinde auch für Zuziehende attraktiver.