Die kommunale Wärmeplanung sieht das Zusammenwirken vieler lokaler Akteure vor, um den Wärmebedarf von Gebäuden zu verringern und die benötigte Wärme regenerativ zu erzeugen. Die Ziele sind nicht nur Klimaschutz, sondern auch Energieunabhängigkeit und Preisstabilität.

Aktive Bürger*innen der Gemeinde Hürup in Schleswig-Holstein gründeten 2016 die Genossenschaft Boben Op Nahwärme eG. Seither errichten sie nach und nach ein Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Wärme. Auf einer brachliegenden Fläche, die von der Gemeinde Hürup zur Verfügung gestellt wird, ist ein Solarthermiefeld und ein großer unterirdischer Wärmespeicher geplant. Die Genossenschaft beliefert ihre inzwischen 255 Mitglieder zu einem günstigen Preis von ca. 12 Cent pro Kilowattstunde mit Wärme. Hürup ist ein Beispiel, wie die Wärmewende durch Kooperation gelingt.

Wärme macht zurzeit mehr als die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland und 30 Prozent der CO2-Emissionen aus.

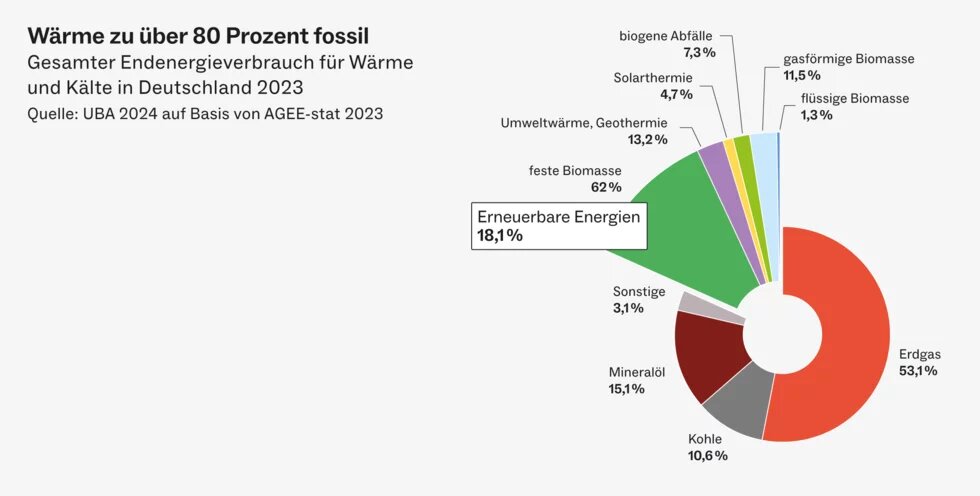

Die Wärmeversorgung war lange Zeit das Sorgenkind der Energiewende. Während der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung 2024 auf über 60 Prozent stieg, lag er bei der Wärme 2023 bei vergleichsweise niedrigen 18 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren ist der regenerative Wärmeanteil nur geringfügig angestiegen. Wärme macht zurzeit mehr als die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland und 30 Prozent der CO2-Emissionen aus. Das wird sich ändern, und zwar unter anderem durch die kommunale Wärmeplanung. Das entsprechende Gesetz (Wärmeplanungsgesetz – WPG) soll in Zusammenhang mit dem novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG – auch „Heizungsgesetz“ genannt) dafür sorgen, dass ab 2026 der Anteil erneuerbarer Wärme stetig zunimmt.

Wärmeplanung für Klimaschutz, Energieunabhängigkeit und Preisstabilität

Klimaschutz war nicht der einzige Grund, die beiden Gesetze einzuführen. 2022 überfiel Russland die Ukraine. Bis zu diesem Zeitpunkt galt Erdgas als Brückentechnologie, mit der ein langsamer Übergang zur vollständig erneuerbaren Wärme gestalten werden sollte. Russland lieferte über 50 Prozent des Erdgases in Deutschland. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine stoppten Europa und auch Deutschland die Erdgasimporte aus Russland. Im Zuge der Umstellung auf andere Erdgasquellen und der in den Folgejahren einsetzenden Inflation kam es zu erheblichen Preissteigerungen. Auch in Zukunft rechnen Energieversorger mit schwankenden Erdgaspreisen. Die Umstellung auf erneuerbare Wärme ist daher ein Gebot der Energieunabhängigkeit und der Preisstabilität.

Wärme kann – anders als Strom – nicht über längere Distanzen transportiert werden.

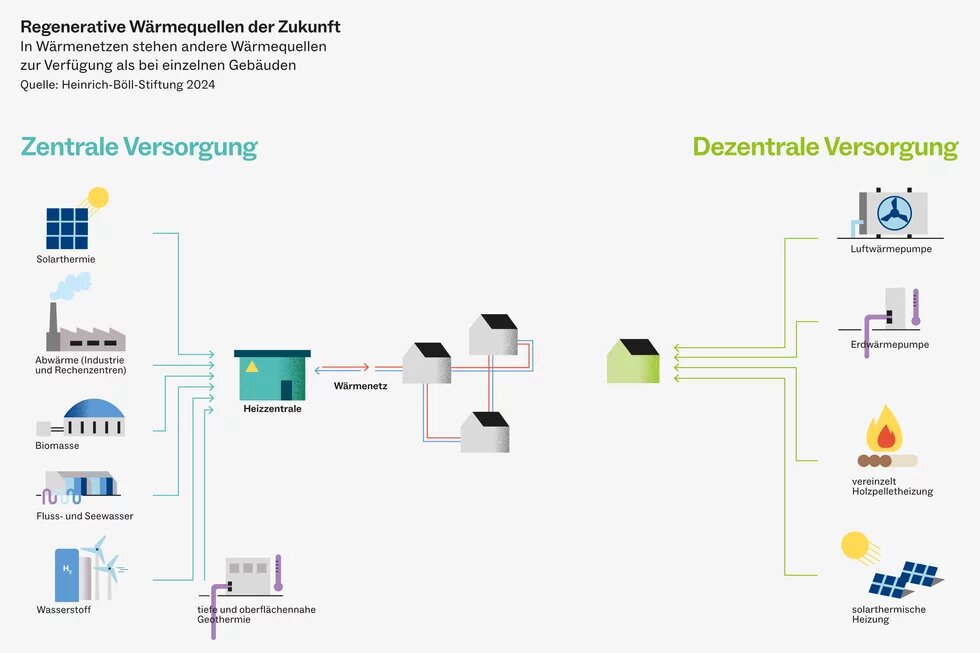

Das wichtigste Instrument für diese Umstellung ist die kommunale Wärmeplanung. Sie ist verpflichtend für alle Städte und Gemeinden. Etwa ein Drittel der Kommunen in Deutschland hat bereits damit begonnen. Diese Planung ist aus mehreren Gründen auf der kommunalen Ebene angesiedelt. Wärme kann – anders als Strom – nicht über längere Distanzen transportiert werden. Regenerative Wärmequellen wie Geothermie, See- und Flusswasser, Solarthermie oder unvermeidbare Abwärme können nur in lokalen Wärmenetzen sinnvoll genutzt werden. Außerdem haben Kommunen meist Zugang zu allen Akteuren, die für die Wärmewende wichtig sind: Energieversorger, Unternehmen und Betriebe, die Wohnungswirtschaft, Handwerker*innen, Banken und nicht zuletzt die Einwohner*innen. Besonders wichtig ist die Kooperation mit allen, die als Betreiber von Wärmenetzen infrage kommen. Das sind zunächst Stadtwerke. Falls es in einer Kommune kein Stadt- oder Gemeindewerk gibt, bietet es sich an, selbst eine kommunale Wärmenetzgesellschaft zu gründen oder mit einer Genossenschaft zusammenzuarbeiten.

Zentrale und dezentrale Wärmeversorgungsgebiete

Die Verbindlichkeit und somit der Weg zur Klimaneutralität ist Gegenstand des GEG. Dieses regelt in seiner jetzigen Form, dass ab 2026 in Großstädten und ab 2028 in allen anderen Kommunen kaputte Heizungen nur noch durch solche mit 65 Prozent regenerativer Wärme ersetzt werden dürfen. Die neue Bundesregierung hat angekündigt, das „Heizungsgesetz“ abzuschaffen – wobei aber CO2-Vermeidung als Ziel erhalten bleiben soll. Wie genau das umgesetzt werden soll, ist unklar. In den Gebieten, die die Wärmeplanung als zentrale Versorgungsgebiete identifiziert, können Haushalte sich früher oder später an ein Fern- bzw. Nahwärmenetz anschließen.

Die neue Bundesregierung hat angekündigt, das „Heizungsgesetz“ abzuschaffen – wobei aber CO2-Vermeidung als Ziel erhalten bleiben soll.

Nah- und Fernwärmenetze haben dabei eigene Regeln der Umstellung auf einen klimaneutralen Betrieb bis spätestens 2045. In Gebieten, die sich nur für die dezentrale Versorgung eignen, kommen Einzelheizungen mit 65 Prozent regenerativer Wärmeerzeugung infrage. Dafür wird die Wärmepumpe die ökonomisch und ökologisch sinnvollste Lösung sein. Grundsätzlich ist unter anderem auch das Heizen mit Biomasse und zukünftig auch mit Wasserstoff zulässig. Der Wasserstoff soll in Zukunft ebenfalls klimaneutral gewonnen werden. Viele Fachleute halten es jedoch für fraglich, ob zwischen 2030 und 2045 ausreichend erneuerbarer Wasserstoff für die Umstellung der bisherigen Erdgasnetze in Wasserstoffnetze verfügbar und bezahlbar sein wird.