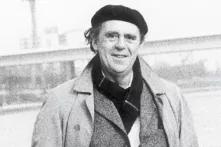

Heinrich Böll diente in der Wehrmacht und war kein Widerstandskämpfer, doch schrieb zeitlebens gegen das Vergessen an. Mit seinen Texten stellte er sich früh gegen die Verdrängung der NS-Zeit und politische Restauration.

Heinrich Böll war 15 Jahre alt, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Mit 21 Jahren wurde er einberufen und diente unfreiwillig vom ersten bis zum letzten Tag des Zweiten Weltkriegs als einfacher Soldat der deutschen Wehrmacht. Er schrieb täglich Briefe an die Familie und an seine spätere Frau Annemarie. Es sind Briefe eines jungen, unerfahrenen Menschen, dem, so seine Wahrnehmung, die Jugend durch die Nationalsozialisten gestohlen wurde. Er war von seiner Berufung als Schriftsteller überzeugt; seine Zukunftspläne sah er durch den Militärdienst vereitelt.

Schreiben über innerliche und äußerliche Ruinen

Er war kein Widerstandskämpfer, entfernte sich zeitweise von der Truppe, kehrte aber zurück, weil es sicherer war, so zu überleben. Heinrich Böll war 28 Jahre alt, als er aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen wurde. Er nahm seine schriftstellerische Arbeit wieder auf. Er schrieb über den Krieg, die Heimkehr und das Leben in den Trümmern, sowohl äußerlich (Ruinen) als auch innerlich (seelische Verfassung, zerstörte Ideale und Werte). Die Verlage lehnten Bölls Arbeiten mit der Begründung ab, das Publikum wolle keine Trümmerliteratur, sondern verlange nach Positivem.

Gegen die Amnestie verurteilter NS-Verbrecher

Mit seinem «Bekenntnis zur Trümmerliteratur» rechtfertigte Böll sein Anliegen, nach einer «bewohnbaren Sprache in einem bewohnbaren Land» zu suchen. In seinen Erzählungen thematisierte er die Frage der Schuld und betrieb Vergangenheitsaufarbeitung, aber nicht Vergangenheitsbewältigung. Er widersetzte sich damit bewusst den Mechanismen von Vergessen und Verdrängen in Politik und Gesellschaft. Als der Deutsche Bundestag nach 1949 widerstandslos Amnestiegesetze verabschiedete, die die Begnadigung einer großen Zahl von deutschen Gerichten verurteilter Nationalsozialisten vorsah und zudem die Wiedereingliederung von Beamten, die 1945 von den Alliierten aus politischen Gründen entlassen worden waren, begann er, gegen die politische und gesellschaftliche Restauration anzuschreiben.

Bis zu seinem Tode appellierte er in seinen Essays und Reden an seine Leserinnen und Leser, das Dritte Reich als eine Zeit zu geringen Widerstands zu verstehen und deshalb, wenn nötig, Widerstand gegen Unrecht zu setzen.