Im 16. Jahrhundert löst sich in Europa langsam die feudale Agrarstruktur auf: Viele Bäuer*innen werden enteignet und Böden fortan anders bewirtschaftet. Diese Entwicklung geht einher mit enormen Produktivitätssteigerungen, aber auch mit ökologischen Problemen und Gewalt.

Im Feudalismus waren viele Bäuer*innen Leibeigene: Sie waren gezwungen, einen Teil ihrer Ernte an den Feudalherren abzutreten. Den anderen Teil konnten sie für sich und ihre Familien behalten. Mancher Boden wurde auch als sogenannte Allmende gemeinschaftlich bewirtschaftet, z.B. als Weidefläche. Mit der Durchsetzung des Kapitalismus änderte sich das – und die Geschichte der modernen Bodennutzung in Europa begann. Ausgehend von England geschah dies zunächst durch die gewaltsame Verdrängung von vielen Bäuer*innen, während die Allmende privatisierte wurde.

Das Land war zur Ware geworden und wurde nun mit Fokus auf Profit bestellt. Diese Entwicklung ging einher mit einer enormen Steigerung der Produktivität: Zwischen 1600 und 1750 verdoppelten sich in England vielerorts die Erträge von Weizen und Gerste. Denn der Anbau von Klee diente als Stickstoffquelle und Futterpflanzen ermöglichten es, das Vieh im Stall zu halten. Dadurch ließ sich mehr Dung gezielter auf dem Acker einsetzten, es wurde zudem ehemaliges Weideland für den Ackerbau frei. Die hier angesammelten Nährstoffe der Viehausscheidungen trugen kurzfristig zu den Ertragssteigerungen bei. Nach 1750 begannen die Erträge jedoch zunehmend zu stagnieren. Im frühen 19. Jahrhundert zeichnete sich in England angesichts der wachsenden Bevölkerung in den Städten eine ernsthafte Krise der Nahrungsmittelversorgung ab. Zugunsten kurzfristiger Profite wurde der Boden oftmals übernutzt, worunter seine Fruchtbarkeit litt – zwischen 1830 und 1870 das zentrale ökologische Problem in Europa und Nordamerika.

Abhilfe schaffte die Zufuhr externer Nährstoffquellen. Als Quelle dieser Dünger dienten zunächst organische Stoffe, vor allem Knochenmehl und Guano – an der südamerikanischen Küste abgelagerte Ausscheidungen von Seevögeln. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Europa vermehrt mineralische Ressourcen genutzt: Stickstoffhaltiger Salpeter aus Südamerika, Phosphatgestein aus Südeuropa, Florida und Nordafrika. Auch Kalisalze aus dem preußischen Strassfurt wurden verwendet. Die agrochemische Forschung von Justus von Liebig und anderen bildete die wissenschaftliche Grundlage für diese globale Organisation von Nährstoffflüssen in einem System, in dem die natürlichen Kreisläufe nicht mehr geschlossen und Nährstoffe nicht wiederverwertet werden. Das war die Geburtsstunde der Düngerindustrie.

Nährstoffkreisläufe wurden auch da durchbrochen, wo Europäer im Zuge der gewaltsamen Kolonisierung Monokulturen wie Zuckerrohr etabliert und Nährstoffe aus dem Boden gezogen haben, die nach Europa verschifft wurden. Im 19. Jahrhundert waren es vor allem Siedlungskolonien, wie Nordamerika und Australien, die mit ihren fruchtbaren Böden für hohe Erträge und günstigen Weizen in Europa sorgten. Auch dies schaffte Abhilfe gegen die drohende Nahrungsmittelkrise. Durch die einseitige Bewirtschaftung waren nach einigen Jahrzehnten auch dort die Böden ausgelaugt.

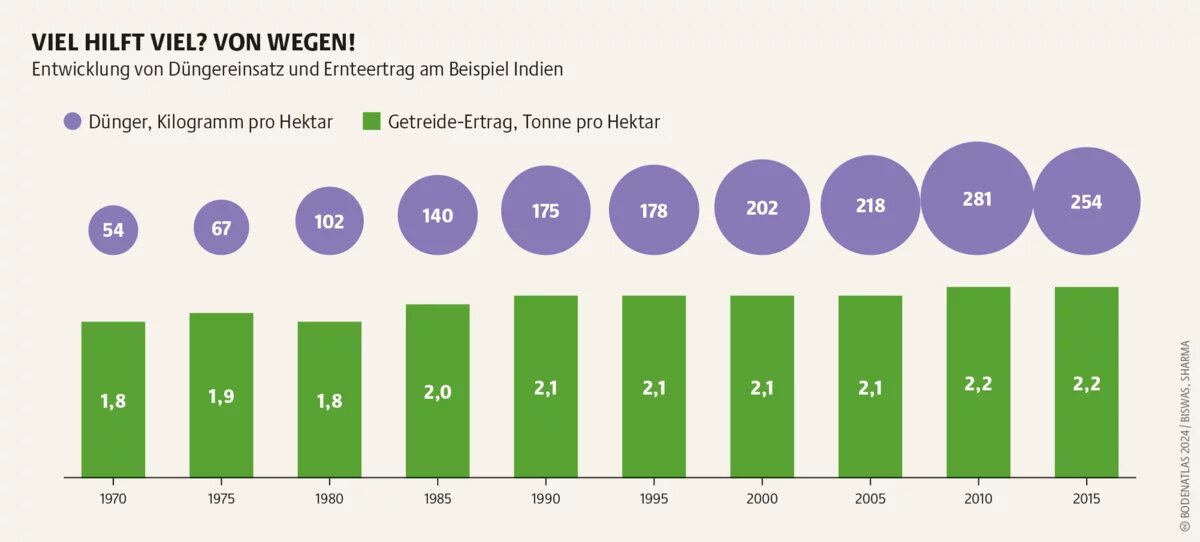

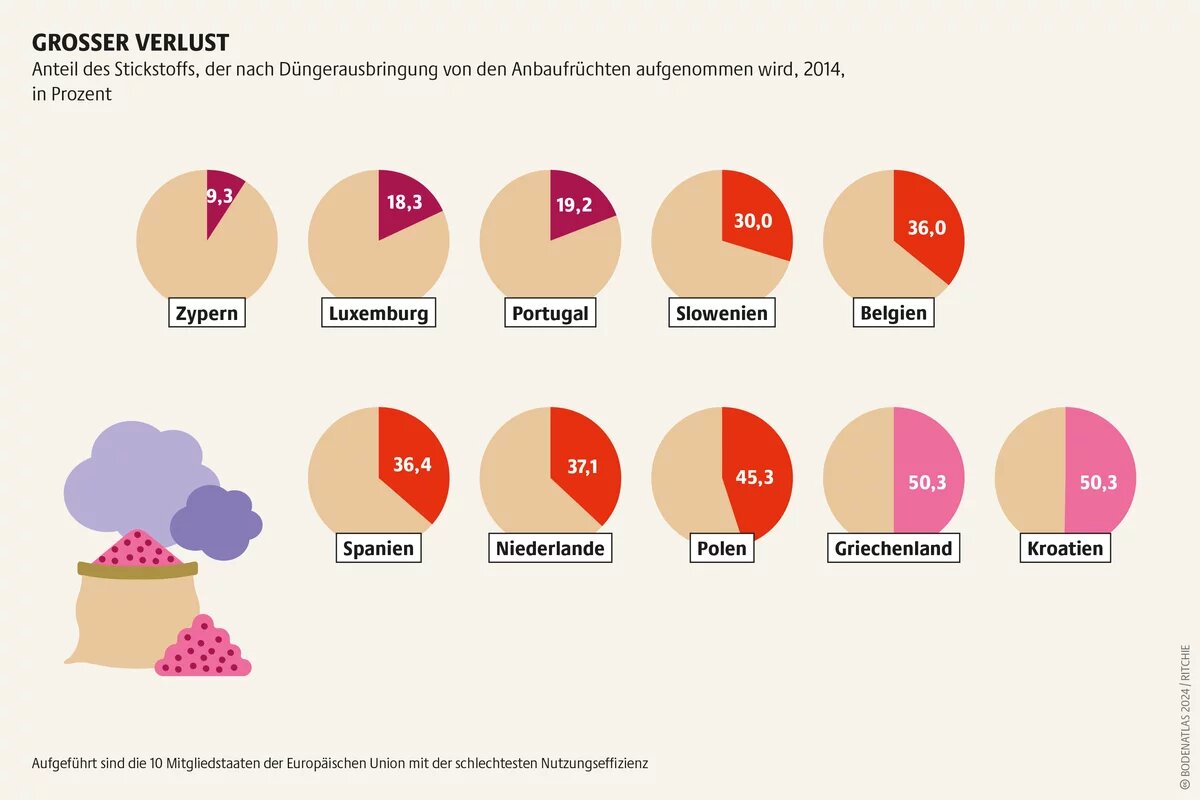

Das 20. Jahrhundert begann mit einer technologischen Revolution. Das im deutschen Kaiserreich entwickelte Haber-Bosch-Verfahren ermöglicht die synthetische Produktion von Stickstoffdünger – der zuvor eine knappe, heftig umkämpfte Ressource darstellte, wie der Salpeterkrieg in Südamerika um 1880 zeigte. Das neue Verfahren ist allerdings höchst energieintensiv: Es macht heutzutage etwa 5 Prozent des industriellen Kohlebedarfs und etwa 20 Prozent des industriellen Gasbedarfs aus. Besonders die USA haben ab den 1930er-Jahren als Teil einer breiten Industrialisierung der Landwirtschaft die Nutzung synthetischer Dünger gefördert. Ab den 1960er-Jahren exportierten sie das gesamte Technologiepaket der industriellen Landwirtschaft: Pestizide, gezüchtetes Saatgut und chemische Dünger. Diese sogenannte Grüne Revolution erreichte bald weite Teile Lateinamerikas und Asiens – und trug dazu bei, zwischen 1950 und 1990 die durchschnittlichen globalen Erträge zu verdoppeln. Seit der Jahrtausendwende werden die ökologischen Folgen wie ausgelaugte Böden, Verunreinigung von Gewässern und Biodiversitätsverlust deutlich. Auch stagnieren die Erträge vielerorts, vor allem in der europäischen Weizenproduktion.

Um diesen Problemen dauerhaft entgegenzuwirken, braucht es statt neuer Technologie einen Paradigmenwechsel: weniger externe, synthetische Dünger und mehr lokales Nährstoffrecycling durch Kompost und Trockentoiletten, Fruchtfolgen und Gründüngung, sowie eine Stärkung agrarökologischer Anbaumethoden.