Moore und Auen schützen das Klima und die Artenvielfalt. Sie bewahren uns zudem vor Hochwasser. In Deutschland hat man sie oft umgewidmet, zum Beispiel für landwirtschaftliche Flächen. Viele dieser Flächen müssen dringend renaturiert werden. Das stabilisiert auch den Wasserhaushalt.

Bedeutung von Feuchtgebieten und Mooren

Deutschland gilt eigentlich als wasserreiches Land, doch der Schein trügt. Zwar hat sich die jährliche Niederschlagsmenge in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts durchschnittlich um rund 8 Prozent erhöht. Die Niederschläge verteilen sich jedoch nicht gleichmäßig auf die Zeit von Januar bis Dezember. Die letzten Jahre mit langen Dürren und häufigeren Hochwassern haben es gezeigt: Phasenweise gibt es zu viel oder zu wenig Wasser. Und Prognosen warnen vor immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen – in Zukunft wird es im Winter noch mehr Niederschläge und im Sommer im Wechsel Starkregen und längere Trockenperioden geben. Das bedroht Siedlungen und die Menschen, die dort leben, landwirtschaftliche Flächen und die Biodiversität. Bereits ein Drittel der in Deutschland vorkommenden Arten ist in seinem Bestand gefährdet. Feuchtgebiete wie Auen und Moore sind für den Landschaftswasserhaushalt von unschätzbarem Wert. Moore allein speichern bereits 10 Prozent des globalen Süßwassers. Feuchtgebiete filtern Schad- und Nährstoffe aus dem Wasser und verbessern damit die Wasserqualität. Indem sie ihre Umgebung kühlen und die Luftfeuchtigkeit erhöhen, wirken sie sich positiv auf das Lokalklima aus. Bei Hochwasser und Starkregen funktionieren Moore und Auen wie ein Schwamm: Sie schützen angrenzende Siedlungen vor Überschwemmungen, indem sie Wasser aufnehmen und dann langsam wieder in die Gewässer abgeben oder damit das Grundwasser speisen. All das wird durch die Klimakrise und menschliche Eingriffe gefährdet.

Bedrohung durch Trockenlegung

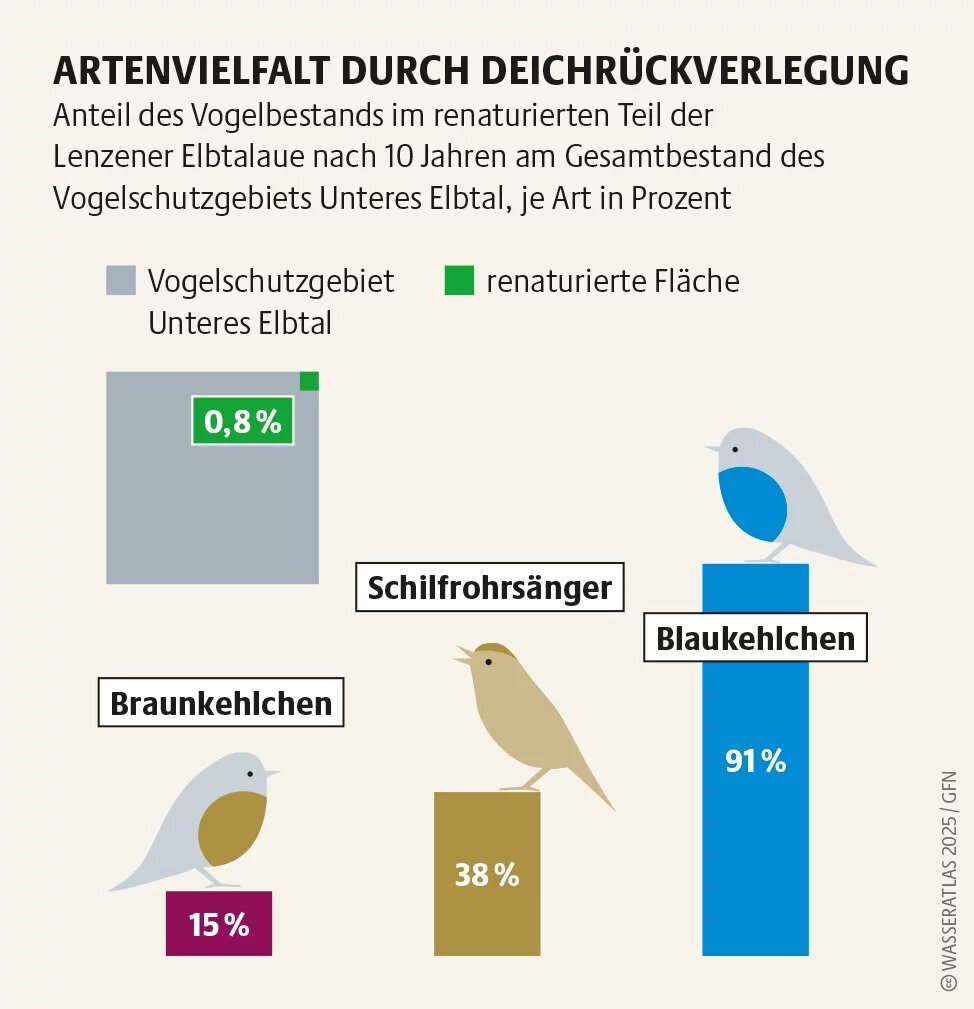

Moore sind außerdem fleißige Klimaschützer, weil sie der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO₂) entziehen. Solange sie intakt, also nass sind, binden sie es in ihrem Torf als Kohlenstoff. Obwohl beispielsweise Moore nur 3 Prozent der Landfläche bedecken, binden sie doppelt soviel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder weltweit. In der Vergangenheit wurden Moore jedoch oft entwässert, um sie zum Beispiel mit Siedlungen zu bebauen oder landwirtschaftlich zu nutzen: Aktuell gelten in Deutschland nur noch 2 Prozent der Moore als naturnah. Sind Moore einmal trockengelegt, funktionieren sie nicht mehr als Kohlenstoffsenke: Enorme Mengen CO₂ werden freigesetzt und gelangen in die Atmosphäre. Jedes Jahr verursachen entwässerte Moore mehr als 7 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland. In Feuchtgebieten leben 40 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten. Moore werden vor allem von Spezialisten besiedelt, die sich an die Bedingungen dieser nassen und sauerstoffarmen Standorte mit teils extremem Nährstoffangebot angepasst haben. Flussauen gehören als Schnittstelle zwischen Wasser und Land zu den artenreichsten Ökosystemen der Erde. Sie sind geprägt vom Kommen und Gehen des Wassers, wodurch auf engstem Raum ein Mosaik unterschiedlichster Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren entsteht. Dazu zählen neben vielen Generalisten auch zahlreiche Spezialisten, die sich an die dynamischen Bedingungen in den Auen angepasst haben – und diese zum Überleben auch brauchen. Je mehr Feuchtgebiete wie Moore und Auen zerstört werden, desto mehr Arten sterben aus.

Auenverlust in Deutschland

In Deutschland sind viele Auen vor allem durch Begradigung und Eindeichung von Flüssen großflächig verloren gegangen. Von den verbliebenen Auen gelten nur noch 1 Prozent als naturnah; der Auwald zählt mittlerweile zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen Europas. An den 79 größten Flüssen Deutschlands sind zwei Drittel der Auen bereits vollständig verloren gegangen; im Fall von Hochwasser können nur noch 10 bis 20 Prozent der ehemaligen Flächen geflutet werden. Deswegen sind Hochwasser heute oft heftiger.

Das deutsche Wasserrecht wird häufig noch so angewendet, dass das Wasser möglichst schnell aus der Landschaft abgeführt wird. Zunehmende Versiegelung und bodenschädliche Bewirtschaftung sorgen zusätzlich dafür, dass Niederschläge schneller oberflächlich abfließen und nicht mehr ins Grundwasser sickern können. So erklärt sich das Paradox, dass Deutschland trotz großer Niederschläge enorm viel Wasser verliert: je nach Studie zwischen 0,7 und 2,5 Kubikkilometer. Deutschland zählt damit zu den Regionen mit dem größten Wasserverlust weltweit.

Moorwiedervernässung für Klimaziele

Umso wichtiger ist der Schutz und die Renaturierung von Feuchtgebieten: Trockengelegte Moore müssen wiedervernässt, intakte Moore und Auen geschützt und ökologisch funktionsfähige Auen entwickelt werden. Das stellt nicht nur natürliche Wasserspeicher wieder her, sondern stoppt auch die Treibhausgasemissionen aus den Trockenlegungen der Moore. Ohne Moorwiedervernässung kann Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen. Moorschutz und Landwirtschaft geht auch zusammen, wie das Beispiel Paludikultur deutlich macht. Auf wiedervernässten Moorböden lassen sich etwa Wasserbüffel halten oder Schilf und Rohrkolben für Baustoffe oder Dämmmaterial anbauen. Studien zeigen, wie auch solche Nutzflächen die Artenvielfalt stärken: Auf Forschungsflächen in Mecklenburg-Vorpommern mit Seggen und Rohrkolben hat sich eine Vielzahl von gefährdeten Rote-Listen-Arten wieder angesiedelt. Damit mehr solcher Projekte umgesetzt werden können, braucht es bessere politische Rahmenbedingungen: ausreichend Geld, passende Gesetze, die den Wasserrückhalt in der Landschaft regeln, sowie attraktive Anreize für Landnutzende.