Von den Kommunen vor Ort bis zur Europäischen Union: Viele Institutionen beschäftigen sich damit, wie Wasser genutzt und verteilt wird. Bestehende Gesetze und Aktionsprogramme verfolgen richtige Ansätze beim Gewässerschutz – werden aber von der Politik zum Teil nur schleppend umgesetzt.

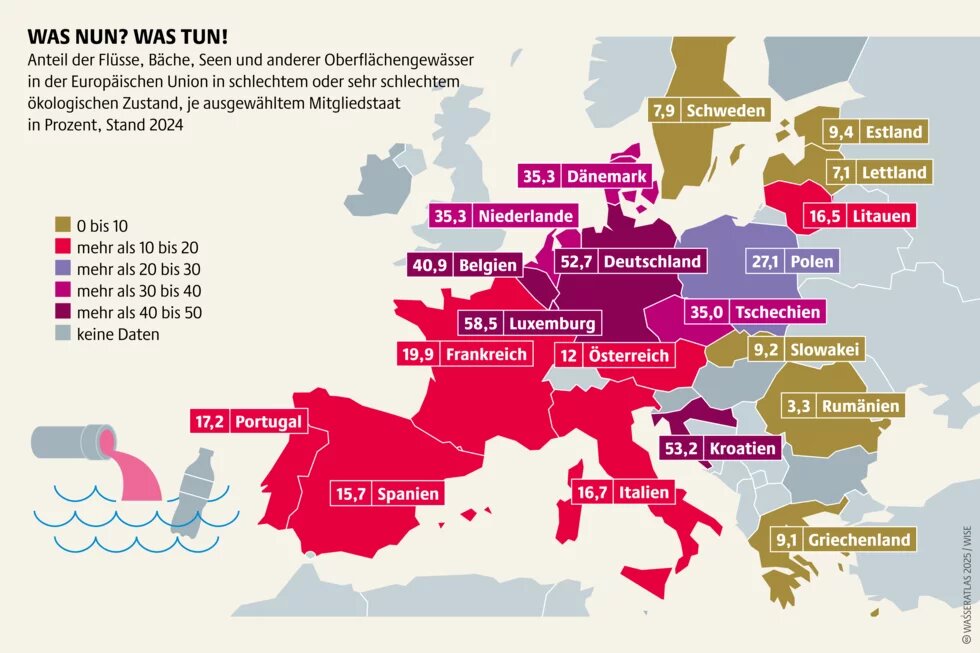

Gewässerqualität in der EU

In der gesamten Europäischen Union (EU) leidet die Gewässerqualität – durch Abwässer, Chemikalien, übermäßigen Wasserverbrauch und die Klimakrise. Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte haben daran genauso einen Anteil wie Verkehr, Tourismus und Energiesektor. Trotz Verbesserungen in den letzten Jahren sind noch immer über die Hälfte der Flüsse, Seen und Küstengebiete in der EU in keinem guten Zustand. Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der EU sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ihre Gewässer bis spätestens 2027 in einen guten Zustand versetzen. Durch die WRRL sind die Mitgliedstaaten wie bei allen Richtlinien der EU aufgefordert, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens eigene Gesetze zu erlassen, um die Ziele der Richtlinie zu erreichen. In Deutschland wird die WRRL im Wesentlichen durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umgesetzt. Die Bundesregierung hat zudem 2023 die Nationale Wasserstrategie veröffentlicht: Mit Blick auf das Jahr 2050 soll sie einen nachhaltigen Umgang mit Wasser sicherstellen. Konkret ist mit der Strategie geplant, Deutschland gegen Trockenheit zu wappnen, vor Hochwasser zu schützen und den Zustand hiesiger Gewässer zu verbessern. Begleitet wird die Strategie durch ein Aktionsprogramm mit 78 Maßnahmen, die schrittweise bis 2030 ergriffen werden sollen. Dazu zählt etwa die Renaturierung von Mooren und Auen.

EU-Wasserrahmenrichtlinie

In Deutschland befinden sich aktuell nur 9 Prozent der Seen, Flüsse und Küstengewässer in einem guten ökologischen Zustand. In den letzten zehn Jahren gab es zwar einige Verbesserungen – so sind unter anderem die chemischen Belastungen im Grundwasser leicht zurückgegangen. Trotzdem werden zum Beispiel immer noch bei fast jeder vierten Messstelle zu hohe Werte der Stickstoffverbindung Nitrat gemessen. Das ist ein klarer Verstoß gegen die EU-Nitratrichtlinie, die Mitgliedstaaten zu Maßnahmen verpflichtet, damit Nitrat den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter nicht überschreitet. In Böden und von dort schließlich in Gewässer gelangt Nitrat vor allem durch landwirtschaftlichen Dünger. Es ist mittlerweile unrealistisch, dass Deutschland die Vorgabe der WRRL erfüllen kann, bis 2027 alle seine Gewässer in einen guten Zustand zu versetzen. Verfehlt Deutschland dieses Ziel, könnte die Europäische Kommission ein Verfahren wegen Vertragsverletzung einreichen. Bei einer Verurteilung müsste Deutschland hohe Strafen zahlen, und zwar so lange, bis die Ziele erreicht sind.

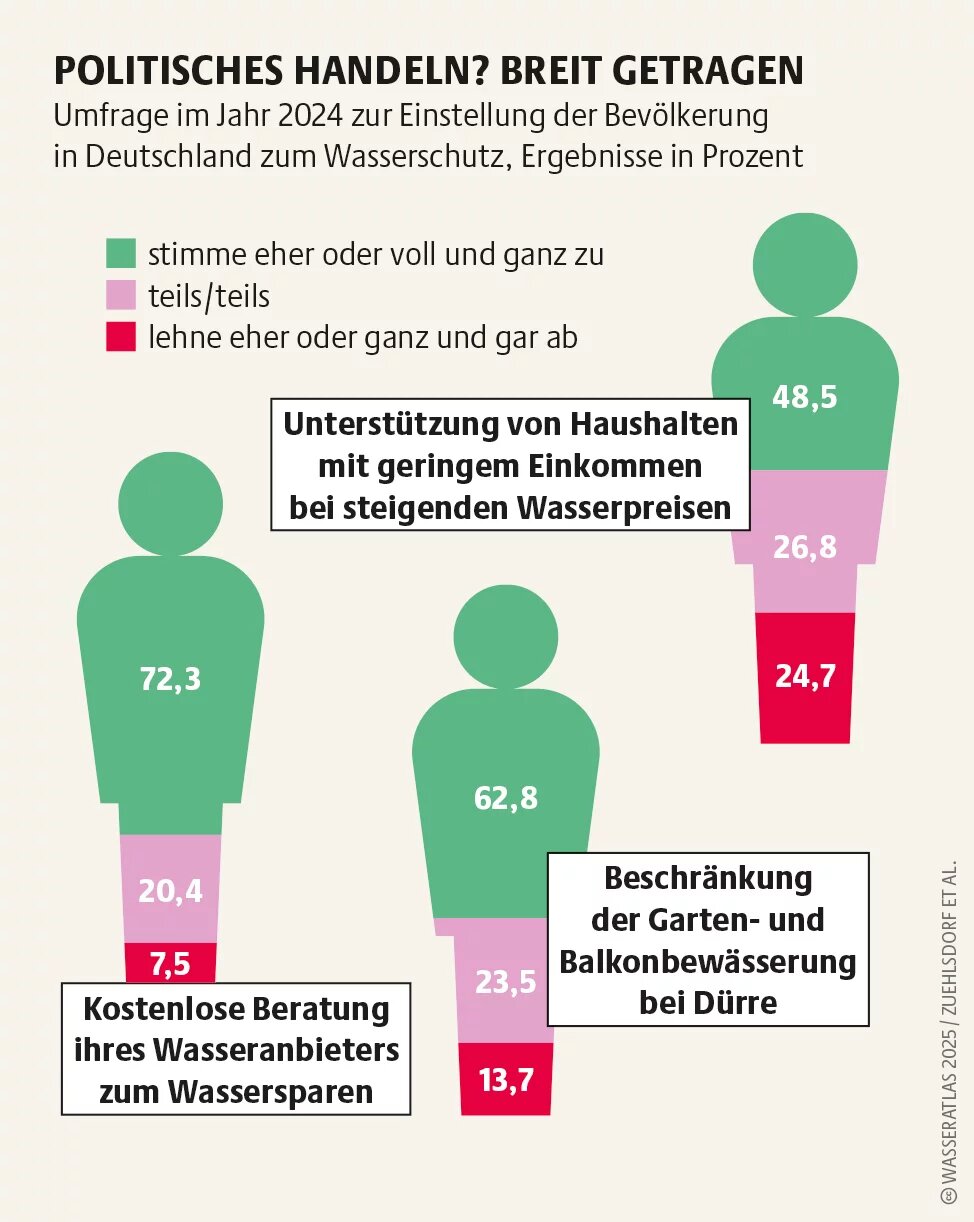

Politisches Handeln für Wasser

Um die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und der Nitratrichtlinie der EU doch noch einzuhalten, braucht es daher ein effektives und schnelles Handeln der Politik. Um zukünftige Nutzungskonflikte zu verhindern, muss die öffentliche Trinkwasserversorgung in der Nationalen Wasserstrategie priorisiert werden. Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren, dass die Bundesregierung jene Stelle aus der Strategie gestrichen hat, die festlegt, dass nicht mehr Grundwasser entnommen werden darf, als neu gebildet werden kann. Außerdem werden Unternehmen nicht konsequent zum Wassersparen angehalten. Daher kann Wasserknappheit drohen, gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise, die extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen befördert. Auch auf EU-Ebene steht der Wasserschutz unter Beschuss: So forderte im Sommer 2024 eine Mehrheit der Mitgliedstaaten, mehr Ausnahmen bei der Verbannung chemischer Schadstoffe zuzulassen.

Generell gilt: Erfolgreich kann Gewässerschutz nur dann sein, wenn er auch präventiv gedacht wird. Gesetzliche Maßnahmen wie die Wasserrahmenrichtlinie konzentrieren sich vor allem auf Auswirkungen, die Schadstoffe auf Gewässer haben, sobald sie in die Umwelt gelangen. Dann ist es oft jedoch zu spät. Sind zum Beispiel sogenannte Ewigkeitschemikalien wie PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) erst einmal ins Wasser gelangt, lassen sie sich gar nicht oder nur mit maximalem Aufwand aus dem Wasser herausfiltern. Mögliche Schadstoffbelastungen müssen bereits beim Produktdesign mitgedacht und besonders schädliche Stoffe verboten werden. Einen rechtlichen Rahmen dafür bietet die Chemikalienverordnung REACH, mit der die EU den Gebrauch gefährlicher Stoffe einschränken oder ganz untersagen kann. Dem Gewässerschutz dient auch, wenn die EU die Gelder ihrer Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) dafür einsetzt, wasser- und klimaschonende Bewirtschaftung zu honorieren – anstatt wie bisher weitgehend pauschale Flächenprämien zu verteilen. Das würde den Gebrauch von Pestiziden und synthetischen Düngern reduzieren – und was gar nicht erst eingesetzt wird, kann auch nicht in unserem Wasser landen. Zusätzliche Unterstützung bekommt der Gewässerschutz durch das 2024 final beschlossene Nature Restoration Law (NRL) der EU. Es legt konkrete zeitgebundene und flächenspezifische Ziele für die Widerherstellung von Ökosystemen wie Feuchtgebieten und Gewässern fest.