Die Kontrolle von Wasser war schon immer entscheidend für die menschliche Entwicklung. Doch unser Verhältnis zu Wasser steckt zunehmend in der Krise – immer mehr Wasser versiegt, immer mehr verschmutzt. Der Blick in die Geschichte hilft dabei, einen verantwortungsbewussten und respektvollen Umgang mit dieser lebenswichtigen Ressource zu entwickeln.

Mythen und Bedeutung des Wassers

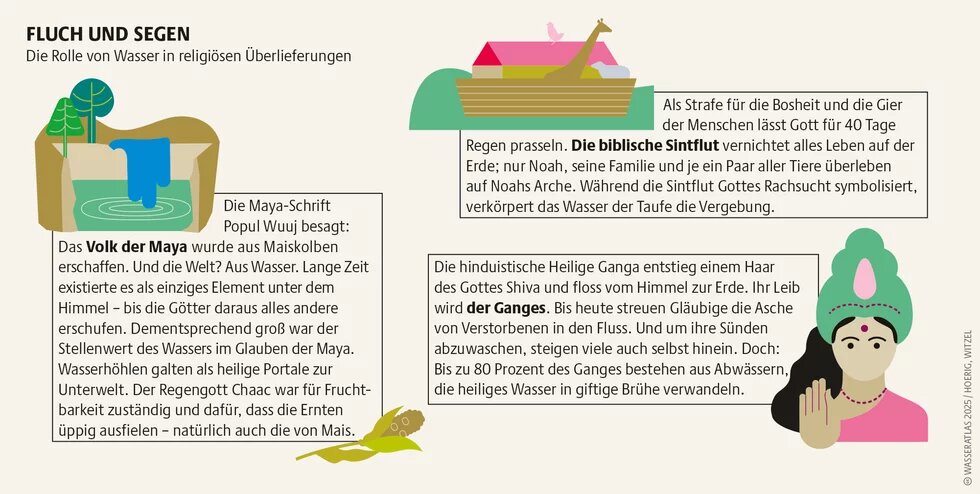

Zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom: Diese eigentlich simple chemische Verbindung H2O ist der Grundstoff für die meisten komplexen Prozesse auf dem Planeten. Vor Milliarden Jahren hat Wasser die Entstehung von Leben und Entwicklung auf unserem Planeten ermöglicht. Jede unserer Zellen benötigt es als Baustein – unsere Körper bestehen zu circa 60 Prozent aus Wasser, unsere Temperatur regulieren wir durch Schwitzen. Und: ohne Wasser keine Zivilisation. Wegen seiner elementaren Bedeutung für jedes Individuum und jede Gesellschaft ist Wasser tief in ganz unterschiedlichen Formen und Gestalten menschlicher Überlieferungen eingeschrieben. In vielen alten Mythen über die Erdentstehung und die Menschwerdung spielen salzige Meeresfluten eine eher bedrohliche Rolle. Ein Beispiel ist Tiamat, die babylonische Göttin des Salzwassers, verheiratet mit Abzu, der göttlichen Personifizierung des Süßwassers. Nach Tiamats gewaltsamen Tod werden aus ihr Himmel und Erde geschieden. Die Mythen über Süßwasser erzählen von mächtigen Flussgöttinnen wie der indischen Ganga. Aus der griechischen Mythologie kennen wir die Najaden: Nymphen, die Quellen, Flüsse, Seen und Teiche mit Tabus und Bannregeln beschützen.

Infrastrukturen und Wassermanagement

In solchen Erzählungen spiegelt sich das damalige Bewusstsein über die Abhängigkeit vom richtigen Maß an Wasser wider. Zudem galt Wasser in fast allen Religionen als ein universelles Medium mit besonderer Kraft und als Symbol für Erneuerung, Reinigung und Transformation. Deutlich wird das bis heute in der christlichen Taufe oder den rituellen Waschungen des Islams und des Judentums. Wasser war und ist für die menschliche Geschichte zentral. So bestimmte es Wanderrouten nomadischer Völker und Siedlungsstrukturen. Die Wasserversorgung – ob in Gestalt von Quellen oder Brunnen – spielte für jede Gesellschaft eine ebenso große Rolle wie die klimatischen Zyklen, die je nach Jahreszeit für zuviel oder zu wenig Wasser sorgen konnten. Mangel an sauberem Wasser brachte und bringt zwangsläufig Not und Konflikte mit sich. In trockenen Gebieten war und ist die Ernte von verlässlichen Bewässerungssystemen abhängig. Und in Gebieten mit Wasserüberfluss von der Steuerung der Fluten. Im Verlauf der Geschichte sind in den unterschiedlichen Weltregionen komplexe Wasserregime entstanden, etwa das sumerische Bewässerungssystem mit Kanälen und Dämmen, das sich vor rund 6.000 Jahren zwischen Tigris und Euphrat entwickelte. Ein anderes Beispiel ist das jahrhundertealte Entwässerungs- und Küstenschutzsystem der Niederlande. All diese Infrastrukturen erforderten ein hohes Maß an Organisation, das auch die Entstehung von Staatlichkeit vorantrieb. Und Wasser als Gemeingut bedurfte stets enger Absprachen über seine Nutzung, Erhaltung und Sicherung, was die Entwicklung diplomatischer Gepflogenheiten beförderte.

Auch als Transportmedium und Energieressource machten sich die Menschen das Wasser zunutze: Mühlen übersetzten Fließgewässer in hydraulische Kraft, und 1880 entstand in Nordengland das erste Wasserkraftwerk, das Strom erzeugte. Und weil Flüsse und Bäche Unrat und Abwässer mit sich nahmen, wirkte Wasser immer schon als Reinigungskraft menschlicher Siedlungen. Mit zunehmender Besiedlungsdichte und spätestens mit der Industrialisierung und Urbanisierung wuchs das Bewusstsein für die immer stärkere Verschmutzung von Flüssen und Küstengewässern, die durch industrielles Abwasser, Müll und menschliche Exkremente belastet wurden. Als erste europäische Großstadt besaß Hamburg ab 1848 eine moderne Abwasserentsorgung. Immer mehr Häuser wurden an die Kanalisation angebunden und Schmutzwasser abgeleitet, bevor es geklärt in die Elbe zurückfloss. Dies sollte nicht nur zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen, indem es Krankheiten wie Cholera und Typhus reduzierte, sondern auch die Wasserqualität in der Elbe schützen, um dadurch die Fischerei und andere wirtschaftliche Aktivitäten zu garantieren.

Neuer Umgang mit Wasserressourcen

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wuchsen wasserbauliche Infrastrukturen vor allem in Gestalt von Dämmen, Stauseen und Speicherkraftwerken. Sie sollten Risiken minimieren, Energie erzeugen und Wasserreservoirs für trockene Gegenden schaffen. Das verstärkte den Glauben, Wasser sei dauerhaft beherrschbar – und dadurch auch stets und unbegrenzt verfügbar für Landwirtschaft und Industrie. Das sogenannte virtuelle Wasser, das bei der Produktion von Nahrungsmitteln und Konsumgütern verbraucht wird, blieb derweil meist unsichtbar. Geändert hat sich das bis heute kaum. Längst machen immer häufiger auftretende Trinkwassernotstände und das Ausmaß weltweiter Wasserverschmutzung deutlich: Der Mensch muss sein Verhältnis zum Wasser ändern. Ein neuer, bewusster Umgang mit Wasserressourcen in Zeiten von Klimakrise und Bevölkerungswachstum kann bisweilen aus traditioneller Wertschätzung und überliefertem Wissen schöpfen.