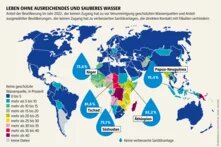

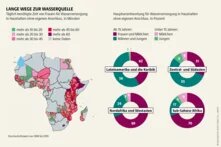

Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Doch durch Klimakrise und Bevölkerungswachstum wird Wasser ein immer knapperes Gut, um das verschiedene Gruppen erbittert konkurrieren. Internationale Abkommen können helfen, in Wasserkrisen Kooperation zu fördern.

Wasserkonflikte weltweit

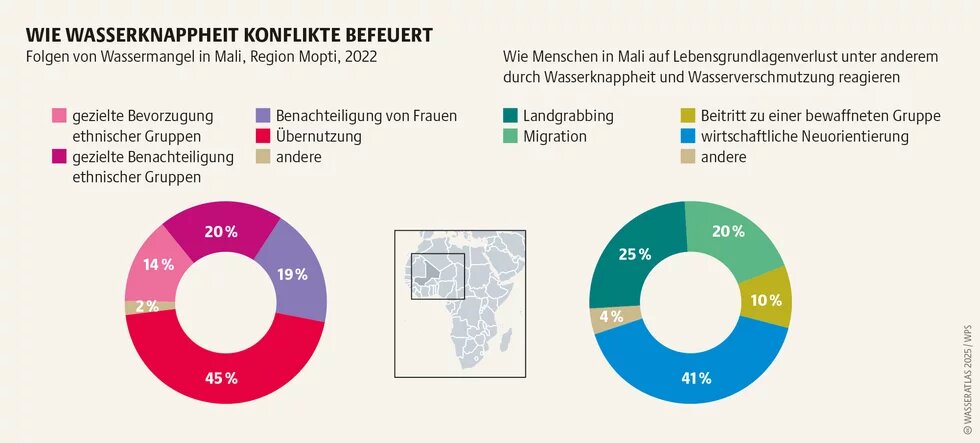

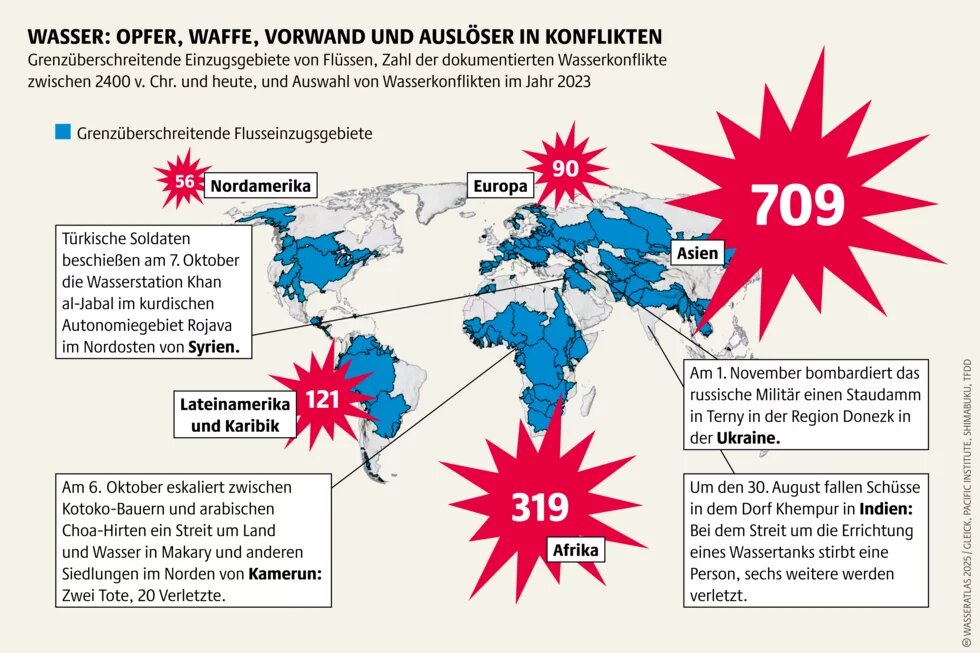

Auf der ganzen Welt finden sich Beispiele, wie um die Verteilung, die Nutzung und den Schutz von Wasserressourcen regelmäßig Konflikte entbrennen. So kommt es im inneren Nigerdelta in Mali seit Jahren zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Viehhirt*innen und Landwirt*innen. Sie konkurrieren um Wasser, das wegen der Klimakrise und neugebauter Staudämmen am Oberlauf des Nigerflusses für sie immer weniger verfügbar ist. Im Iran geht der Wassermangel ebenfalls auf die Klimakrise zurück und wird durch Missmanagement verschärft. Das Ergebnis sind Spannungen zwischen Menschen auf dem Land und in den Städten. Regelmäßig kommt es zu Protesten gegen die Regierung, die von der Polizei niedergeschlagen werden. In kriegerischen Auseinandersetzungen wird Wasserinfrastruktur oft zur Zielscheibe: Armeen und Terrorgruppen zerstören gezielt Bewässerungskanäle, Entsalzungsanlagen oder Staudämme; in den letzten Jahren beispielsweise im Irak, in Syrien oder in der Ukraine.

Wasser und Macht in Afghanistan

Besonders kompliziert wird es, wenn Flüsse, Seen oder Grundwasserkörper sogenannte grenzüberschreitende Gewässer bilden. Weltweit gibt es 313 Oberflächengewässer, fast 600 Grundwasserkörper und etwa 300 Feuchtgebiete, die Staatsgrenzen überschreiten. Sie können dann nicht allein durch einen Staat verwaltet werden – nicht selten kollidieren in solchen Fällen Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen mehrerer Länder. Etwa am Nil: Dort hat Äthiopien im Jahr 2011 mit dem Bau eines Staudamms am Oberlauf des Flusses begonnen, um Wasserkraft zu generieren und die äthiopische Bevölkerung mit sauberem Strom zu versorgen. Das am Unterlauf gelegene Ägypten sieht darin eine existenzielle Bedrohung der eigenen Wasserversorgung, die zu 97 Prozent vom Nil abhängig ist. Seit Jahren kommt es daher zwischen Ägypten und Äthiopien sowie dem Sudan, der zwischen beiden Ländern liegt, zu diplomatischen Spannungen. Auch der Wegfall staatlicher Strukturen kann Wassermanagement ineffizient machen. In Afghanistan führte der zunehmende Machtverlust der ehemaligen Regierung dazu, dass sie die veraltete Infrastruktur im Wassersektor kaum noch warten und schließlich gar nicht mehr betreiben konnte. Die gerechte Verteilung von Wasser ließ sich so nicht mehr gewährleisten. In der Folge gelang es der Terrorgruppe Taliban, immer mehr lokale Institutionen des Wassermanagements zu übernehmen, etwa die sogenannten Mirabs. Auch das hat zu jenen Rekrutierungserfolgen der Taliban in den späten 2010er-Jahren beigetragen, die sie 2021 schließlich wieder landesweit an die Macht brachten.

Trotz allem: Bislang hat es in der Moderne auf zwischenstaatlicher Ebene noch keinen direkten Krieg um Wasser gegeben. Und die Forschung zeigt, dass Konflikte um Wasser relativ selten sind – zumindest verglichen mit Fällen der Kooperation. So zeigt eine systematische Auswertung, dass nur 28 Prozent aller Interaktionen von Staaten über Wasser konfliktiven Charakter haben. Darüber hinaus sind sie noch seltener gewaltsam. Die Statistik zeigt aber auch, dass Wasserkonflikte seit einigen Jahren leicht zunehmen. Und oft ist es so, dass viele verschiedene Konfliktfaktoren vorliegen, von denen Wasser einer von vielen ist, der zur Eskalation einer Situation beitragen kann. Beispielsweise im Tschadseebecken in Zentral- und Westafrika, wo ethnische und religiöse Spannungen Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen von Wassernutzer*innen befeuern.

Globale Wasserabkommen fördern Kooperation

Staaten und andere Institutionen haben mittlerweile rechtliche und politische Mechanismen geschaffen, die dabei helfen sollen, die Verteilung und Nutzung von Wasser friedlich zu organisieren. Globale Wasserabkommen setzen rechtliche Normen und bieten Ländern einen Leitrahmen für ihr Handeln: Mehr als 800 zwischenstaatliche Abkommen regeln Wasserverteilung, Wasserverschmutzung und Fischerei. Und der Internationale Gerichtshof sowie der Permanente Schiedsgerichtshof in Den Haag dienen ebenfalls als Orte der Schlichtung. Verhandelt haben sie zum Beispiel im Jahr 1997 den Konflikt zwischen Ungarn und der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existierenden Tschechoslowakei um den Gabcikovo-Nagymaros-Staudamm oder im Jahr 2013 den Konflikt zwischen Indien und Pakistan um einen Staudamm am Kinshenganga, einem Nebenfluss des Indus. Die Verhandlungen konnten jeweils eine Eskalation verhindern und alle Seiten zur Zusammenarbeit ermahnen. Die Geschichte zeigt: Kooperation bringt langfristig für beide Seiten Vorteile, die durch eine einseitige Nutzung grenzüberschreitender Wasserressourcen nicht hätten erzielt werden können. So hat etwa die Zusammenarbeit der Anrainerstaaten des westafrikanischen Senegalflusses seit den 1970er-Jahren zum gemeinsamen Bau zweier Staudämme geführt, die ganzjährige Bewässerungswirtschaft ermöglichen, Strom an angrenzende Staaten liefern und die Schifffahrt erleichtern. Die Finanzierung wäre keinem der Staaten allein möglich gewesen. Das zeigt, was möglich ist, wenn Wasser geteilt wird, anstatt darüber zu streiten.