Nachhaltige Mobilität ist eine Chance: weniger Stau, bessere Luft, lebenswertere Städte. Eine nachhaltige Verkehrspolitik bedeutet nicht nur Klimaschutz, sondern schafft Räume, in denen Menschen sich gern bewegen.

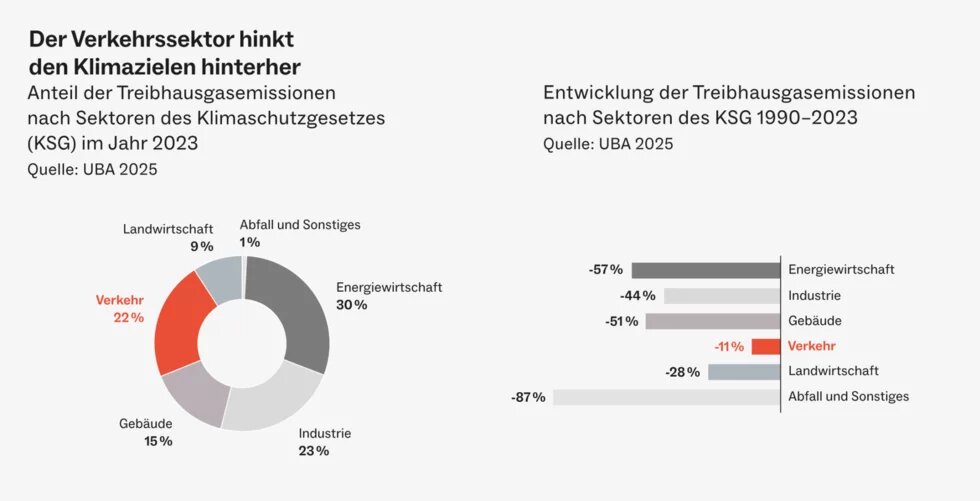

Den Verkehr und die Mobilität in Städten und Gemeinden so zu organisieren, dass sie leistungsfähig bleiben, ohne Klimaschutz und Klimaanpassung zu vernachlässigen, ist eine zentrale kommunale Herausforderung. Der Verkehrssektor verursacht in Deutschland jährlich rund 144 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Dabei ist der Straßenverkehr mit einem Anteil von 96 Prozent der Hauptverursacher.

Die Wege zur Arbeit und in der Freizeit sind zwei zentrale Stellschrauben für klimafreundliche Mobilität.

Insbesondere Pkw schlagen dabei mit einem Anteil von zwei Dritteln zu Buche. Die Wege zur Arbeit und in der Freizeit sind zwei zentrale Stellschrauben für klimafreundliche Mobilität. Heute pendeln in Deutschland 19,6 Millionen Menschen über Gemeindegrenzen hinweg zur Arbeit – ein Anstieg um 30 Prozent seit der Jahrtausendwende. Meist wird dazu das Auto genutzt, oft nur mit einer Person besetzt.

Zudem hat sich seit 2000 die mittlere Pendeldistanz fast verdoppelt und beträgt heute 16 Kilometer, in ländlichen Regionen im Schnitt sogar mehr als 19 Kilometer. Auch Freizeitwege sind länger geworden, lassen sich jedoch schwerer bündeln, da sie individueller und durch unterschiedliche Lebensstile geprägt sind.

Kurze Wege machen das Auto verzichtbar

In vielen Städten in Deutschland und in Europa gibt es bereits klimafreundliche Alternativen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer integrierten Verkehrsplanung, die attraktive Angebote für nachhaltige Mobilität macht und gleichzeitig Anreize für klimaschädlichen Verkehr abbaut. Am besten wäre es, Fahrtstrecken zu verringern oder Wege ganz zu vermeiden. Eine kluge Stadtplanung setzt auf kurze Wege: Wohngebiete mit Nahversorgung, Gewerbegebiete mit direkter ÖPNV-Anbindung sowie kompakte Quartiere mit hoher Bebauungsdichte und Nutzungsmischung, die den Umweltverbund stärken, also Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Verkehr. So können Einkäufe beispielsweise zu Fuß im Quartier erledigt werden, ohne dass zwingend dafür das Auto bewegt werden muss. Auch Homeoffice kann zur Verkehrsvermeidung beitragen.

Würden 40 Prozent der Erwerbstätigen an zwei Tagen pro Woche zu Hause arbeiten, könnten jährlich 5,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Noch weiter geht das Konzept dezentraler Co-Working Spaces in suburbanen Räumen, zum Beispiel CoWorkLand in Schleswig-Holstein. Durch ortsnahe Arbeitsmöglichkeiten können lange Pendelstrecken vermieden werden, ohne dass Vorteile der persönlichen Zusammenarbeit verloren gehen.

Wechsel und Kombination von Verkehrsmitteln erleichtern

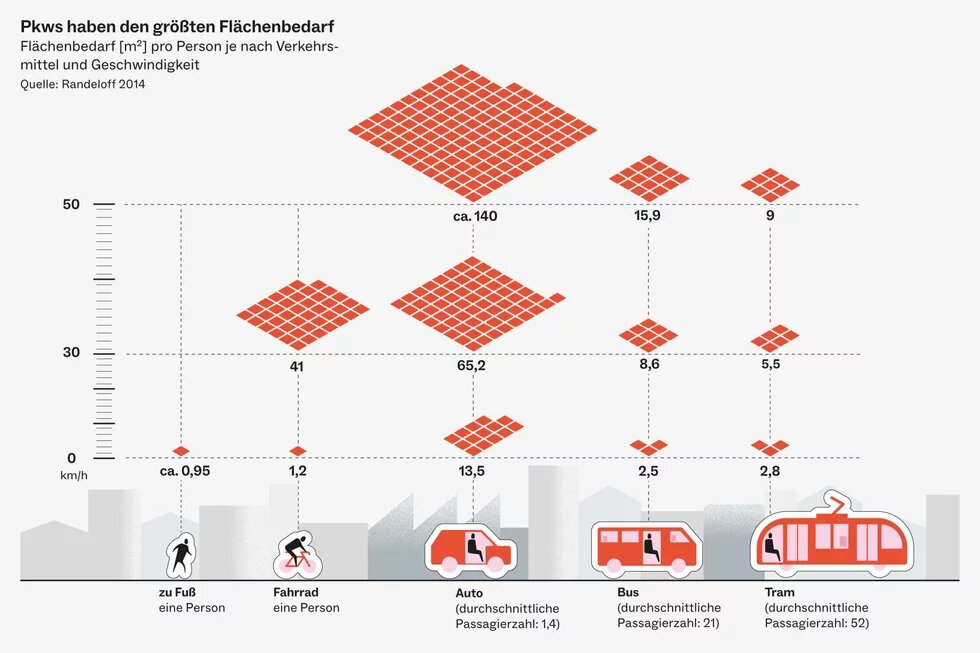

Für mehr Klimaschutz im Verkehr braucht es zunächst mehr attraktive Angebote für nachhaltige Mobilität (sogenannte Pull-Faktoren). Der Ausbau von Mobilitätsinfrastruktur und -angeboten umfasst dabei den Umweltverbund in Gänze. Dazu zählen der Ausbau des Radwegenetzes inklusive Radschnellwegen und Fahrradabstellanlagen, die Förderung des Fußverkehrs, der Ausbau des ÖPNV und der Sharing-Dienste. Park & Ride und Bike & Ride ermöglichen bequem den Wechsel und die Kombination von Verkehrsmitteln. Dabei können die Kommunen auch die Antriebswende fördern, indem sie die eigenen Dienst- und Busflotten auf elektrische Antriebe umstellen. Neben verbesserten Angeboten erfordert eine nachhaltige Verkehrspolitik auch Maßnahmen, die umweltschädlichen Verkehr unattraktiver machen (Push-Maßnahmen). Private Autos, die die meiste Zeit stehen und im Schnitt weniger als eine Stunde am Tag bewegt werden, sollten nicht den öffentlichen Raum beanspruchen. Die Entgelte dafür sind häufig zu niedrig. Stattdessen bieten sich Parkhäuser, Quartiersgaragen oder private Flächen an. Dadurch könnten frei werdende innerstädtische Flächen für andere Nutzungen eingesetzt werden, seien es Rad- oder Fußwege, Entsiegelungen, neue Grünflächen sowie die Pflanzung von Stadtbäumen – ein Gewinn fürs Stadtklima und die Lebensqualität, gerade in Zeiten zunehmender Extremwetter wie etwa Starkregen oder Hitzewellen.

Kooperation über kommunale Grenzen hinweg

Viele Kommunen haben bereits Mobilitätskonzepte entwickelt, Klimaschutzmanagerinnen und -manager eingestellt und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Doch die Verkehrswende erfordert Kooperationen über kommunale Grenzen hinweg. Unternehmen können mit betrieblichem Mobilitätsmanagement Anreize für nachhaltige Verkehrsmittel setzen, etwa durch Jobtickets oder Pedelec-Leasing. Interkommunale Zusammenarbeit ermöglicht es, Verkehrsangebote effizienter zu gestalten und gemeinsam Lösungen für den regionalen Pendelverkehr zu finden. Auch die strategische Kommunikation spielt eine wichtige Rolle. Mobilitätsberatung unterstützt Menschen dabei, ihre Alltagsmobilität klimafreundlicher zu gestalten.

Interkommunale Zusammenarbeit ermöglicht es, Verkehrsangebote effizienter zu gestalten und gemeinsam Lösungen für den regionalen Pendelverkehr zu finden.

Neubürgertickets, die Zugezogenen den Einstieg in den Umweltverbund erleichtern, zeigen, dass einfache Anreize oft große Wirkung entfalten. Ein weiteres Beispiel bietet Frankfurt am Main: Wer dort sein Auto abschafft, erhält als Anreiz ein Jahr lang kostenlos das Deutschlandticket. Dieses Angebot wurde bereits von mehreren Hundert Menschen genutzt.

Jede Veränderung bringt auch Widerstände mit sich. Die tägliche Mobilität ist für viele Menschen eine Routine, tief verwurzelt in Gewohnheiten und Erwartungen. Erfolgreiche Beispiele aus verschiedenen Städten zeigen jedoch, dass die Akzeptanz wächst, wenn Alternativen attraktiv sind und der Nutzen für alle sichtbar wird.