Die internationale Klima-Agenda wird von Lösungsvorschlägen beherrscht, die eine Ökonomisierung der Natur vorsehen und Emissionen messen. Die erste Klimakonferenz in Amazonien eröffnet die Möglichkeit, Widersprüche dieser Ansätze zu reflektieren und Landrechte und territoriale Souveränität stärker in den Fokus internationaler Klimapolitik zu rücken.

Die Austragung der nächsten UN-Klimakonferenz (COP30) im November 2025 in Belém, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Pará, rückt die Amazonasregion in den Mittelpunkt der internationalen Klima- und Umweltagenda. Tatsächlich spielt der Schutz der Wälder – und insbesondere des Amazonasgebiets – schon länger eine zentrale Rolle. Amazonien ist eng mit der Entstehung der internationalen Klima-Governance und Zusammenarbeit verwoben – getragen von Wissenschaft und Politik, eine historisch beispiellose und äußerst wichtige Errungenschaft.

1992 wurden in Rio de Janeiro gleich drei wichtige UN-Rahmenkonventionen verabschiedet: über den Klimawandel (UNFCCC), die biologische Vielfalt (CBD) und die Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD). Im selben Jahr gab es bereits die Idee für ein spezifisches klimapolitisches Rechtsinstrument für Wälder, was damals noch vehement von Brasilien abgelehnt wurde. Das Land argumentierte, dass der Fokus der internationalen Klimapolitik primär auf dem Energie- und Technologiewandel liegen sollte und die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwunden werden müsste. Wälder und deren Nutzung und Schutz fielen in die Verantwortung der Länder, die souverän handeln und über die Wälder entscheiden würden. Die Frage der nationalen Souveränität in Amazonien ist eine widerkehrende Debatte, die die schwierige Balance zwischen globalen Umweltzielen und nationaler Selbstbestimmung deutlich macht. Im Land selbst gibt es auch verschiedene Positionen, zwischen der Bedeutung der Region für die ökonomische Entwicklung des Landes und der mobilisierenden Kraft für den Schutz des Bioms.

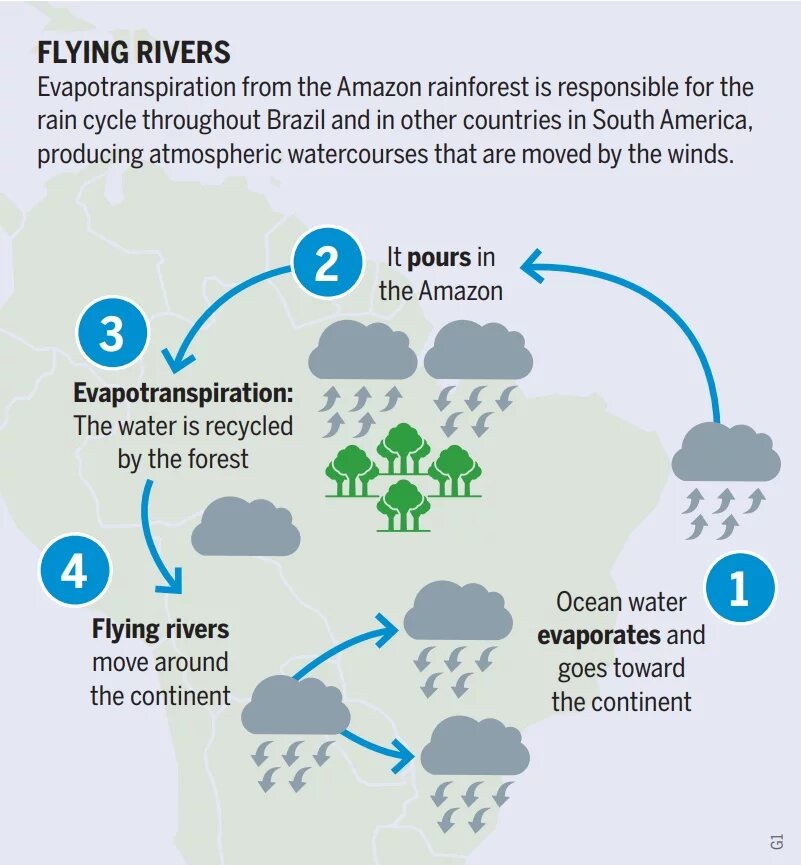

Amazonien hat sich als das vielleicht wichtigste Umweltgut der neuen Klima-Ökonomie etabliert und ist praktisch zu einem Symbol für die globale Klimafrage geworden. Es beherbergt nicht nur das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Welt, sondern ist auch entscheidender Hotspot für Süßwasservorkommen und biologische Vielfalt. Darüber hinaus ist die Region geostrategisch so gelegen, dass auch Akteure des globalen Rohstoffhandels zunehmend Interesse an der Region und bestehenden und neuen logistischen Routen haben: Wasserwege und -kraftwerke, Eisenbahnen und Häfen wurden und werden gebaut. Diese Infrastruktur unterstützt die Expansion der Agrarindustrie und des Bergbaus.

Eine im Februar 2024 in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie warnt: Der Amazonasregenwald hat unter dem immensen Druck des aktuellen Entwicklungsmodells und alter sowie neuer globaler Wertschöpfungsketten möglicherweise bereits den Kipppunkt – den „point of no return“ – erreicht.

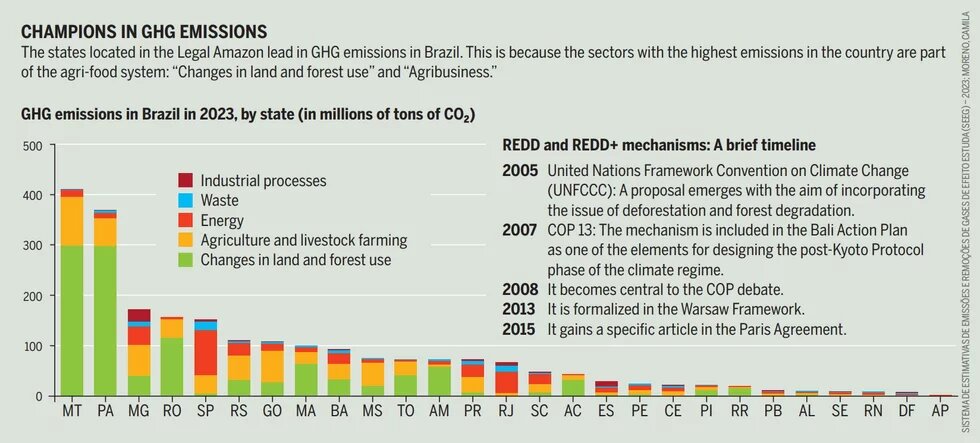

Derzeit nimmt die Rolle der Wälder wieder einen wichtigen Platz auf der Klimaagenda ein. In den letzten Jahren spiegelte sich die Bedeutung der Wälder für das globale Temperaturregulierungssystem beispielsweise in der Debatte rund um den REDD+-Mechanismus unter dem Dach der sogenannten naturbasierten Lösungen wider [REDD+: Verringerung der Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung, das Plus steht für weitere Maßnahmen wie nachhaltige Waldbewirtschaftung oder Aufforstung]. Dazu zählt beispielsweise auch das Geschäft mit Aufforstung und Wiederaufforstung: die natürliche Aufnahme und Bindung von Kohlenstoff durch Photosynthese und das Wachsen von Bäumen wird gemessen und über die Einbindung in Kohlenstoffmärkte monetarisiert. Die brasilianische Nationalbank für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (BNDES) hat etwa angekündigt, dass sie die Wiederherstellung von 6 Millionen Hektar im Amazonasgebiet bis 2030 und von weiteren 18 Millionen Hektar bis 2050 mitfinanzieren will. Dabei hofft sie weitgehend auf Investitionen aus dem Privatsektor und den Kapitalmärkten, die an den Kohlenstoffeinsparungen interessiert sind.

In den letzten Jahrzehnten wurde der Ausstieg aus den Fossilen bei den internationalen Klima- Verhandlungen von der Frage überschattet, welche Rolle Ökosysteme bei der Regulierung des globalen Klimasystems spielen. Das wissenschaftliche, politische und wirtschaftliche Interesse an naturbasierten Lösungen, vor allem deren Kosteneffizienz, Effektivität und Skalierbarkeit wuchs immer weiter. Diese Lösungen sollen Länder des Globalen Südens dazu motivieren, sich aktiv an den globalen Klimaschutzbemühungen zu beteiligen. In diesem neuen Wirtschaftskreislauf sind Regenwälder von besonderer Bedeutung. Sie bieten nicht nur aus naturwissenschaftlicher Sicht, sondern auch durch die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen ein enormes produktives Potenzial. Damit stellen sie einen strategischen Vorteil für diesen neuen, durch die Dekarbonisierung angetriebenen globalen Wirtschaftskreislauf dar, in dem Wälder einen globalen finanziellen Wert erhalten.

Aus einer kritischen politikwissenschaftlichen und soziologischen Perspektive auf den Klimawandel und diese kohlenstoffbasierten Wertschöpfungsketten sind hier einige Widersprüche zu erkennen: Die Mechanismen und Instrumente, die auf der fiktiven Ware „Kohlenstoff“ basieren und deren Finanzierung tragen nicht unmittelbar zur Bekämpfung der mit der Klimakrise verbundenen Ungleichheiten bei. Sie schaffen sogar teilweise neue ökonomische Ungleichheiten von denen einige wenige Akteure profitieren.

Die bevorstehende COP30 bietet die historische Gelegenheit, sich kritisch mit den Widersprüchen des derzeitigen, zerstörerischen Entwicklungsmodells auseinanderzusetzen. Sie bietet die Plattform, die konkreten Auswirkungen aktueller Klimapolitiken und möglicherweise falscher Lösungen neu zu bewerten.

Echte Lösungen gegen die Klimakrise müssen den Zugang zu Land für indigene Völker und lokale Bevölkerungen gewährleisten, territoriale Souveränität und den Schutz lokaler Praktiken sicherstellen, um die im Territorium verwurzelten Lebensweisen zu bewahren.

Es ist entscheidend, den Kollaps des Amazonas-Regenwald-Systems zu verhindern. Der drohende Kipppunkt ist eng verknüpft mit gewaltsamen Entwicklungen, die auch in anderen Weltregionen zu beobachten sind: Land und andere Gemeingüter werden enteignet und privatisiert, territoriale Rechte und Souveränität von Gemeinschaften verletzt. Dies geschieht auch im Zusammenhang mit dem Vormarsch falscher Klima-Lösungen und der Ökonomisierung der Natur etwa mittels Kohlenstoffmärkten. Echte Lösungen gegen die Klimakrise müssen den Zugang zu Land für indigene Völker und lokale Bevölkerungen gewährleisten, territoriale Souveränität und den Schutz lokaler Praktiken sicherstellen, um die im Territorium verwurzelten Lebensweisen zu bewahren. Letztlich hängt die Erhaltung des Lebensraums Amazonien vom Erhalt seiner sozialen und ökonomischen Vielfalt ab.

Der Beitrag erschien zuerst in der portugiesischsprachigen Ausgabe des Amazonas Atlas.

Hier gelangen Sie zur englischsprachigen Ausgabe des Atlas.