Wie entstehen die Preise für Lebensmittel? Wie verteilen sich Gewinne entlang der Lieferkette? Das bleibt für Verbraucher*innen häufig undurchsichtig. Wissenschaftliche Studien zeigen: Preise kommen selten durch Angebot und Nachfrage zustande, sondern hängen von Machtverhältnissen ab.

Kooperativ werden Preise zwischen Landwirt*innen, verarbeitender Industrie, Supermärkten, Restaurants und Verbraucher*innen selten festgelegt. In vielen Fällen geben vielmehr die verarbeitende Industrie oder Einzelhandelsketten den Ton an. Damit sich ihre Preisvorstellungen durchsetzen, organisieren sie Wettbewerb zwischen ihren Lieferant*innen. Weil die meisten Produkte standardisiert sind, können Bestandteile aus vielen unterschiedlichen Regionen oder gar von sehr weit entfernten Kontinenten bezogen werden.

Das stärkt die Verhandlungsmacht der Ketten: Landwirt*innen mit sehr unterschiedlichen Produktionskosten können gegeneinander ausgespielt werden, bis sich letztlich der Preis des günstigsten Anbieters durchsetzt. Erzeuger*innen müssen mangels Alternativen den niedrigsten Marktpreis akzeptieren, unabhängig von ihren tatsächlichen Kosten. Das Profitinteresse der verarbeitenden Industrie und der Handelsketten treibt diese Entwicklung an. Eines der historisch ersten Produkte, das standardisiert wurde, war Weizen. Er wurde bereits in den 1850er-Jahren nach festen, einheitlichen Vorgaben hergestellt, um ihn an der Börse in Chicago handeln zu können. Heute sind nahezu alle Agrarprodukte, tierischen Erzeugnisse und verarbeiteten Lebensmittel standardisiert, vom Milchpulver bis zum Toastbrot.

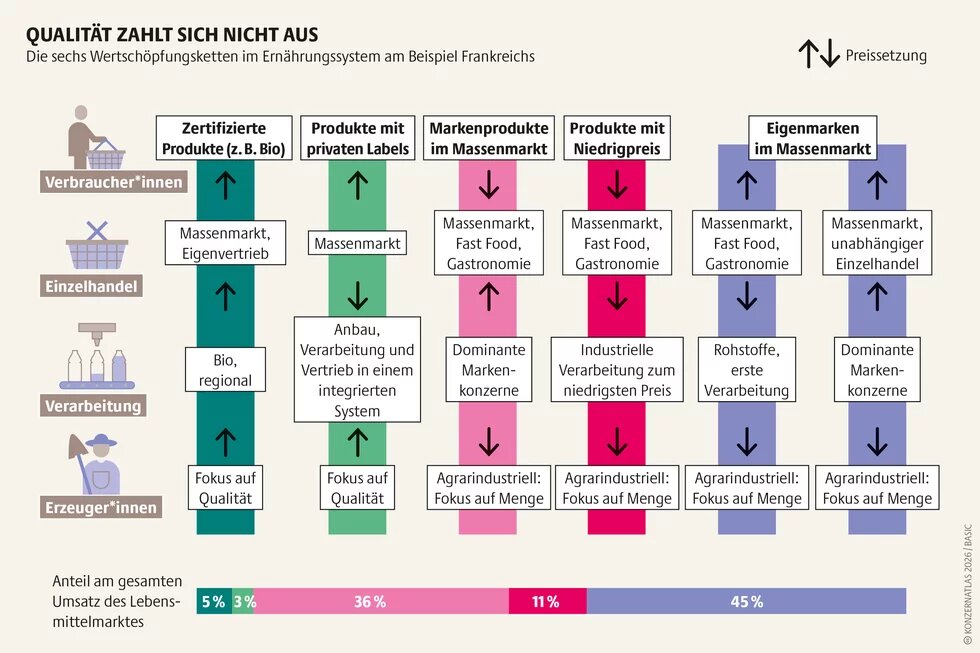

Eine neue Untersuchung aus Frankreich hat sechs Formen der Preisbildung im Lebensmittelmarkt identifiziert. Die Wissenschaftler*innen haben dafür französische Wertschöpfungsketten analysiert. Sie sind mit der deutschen strukturell vergleichbar, gleichwohl der hiesige Lebensmitteleinzelhandel laut der Europäischen Kommission noch stärker konzentriert ist als in Frankreich und Lebensmittel hierzulande vergleichsweise noch teurer sind.

Im ersten Preisbildungsmodus, den die Untersuchung identifiziert hat, stehen differenzierte Lieferketten im Mittelpunkt, die auf Kooperation beruhen. Hier werden Preise von unten nach oben gebildet – ausgehend von der landwirtschaftlichen Produktion über Verarbeitung und Handel bis hin zu den Verbraucher*innen. Eine große Rolle spielen Direktvermarktung, kurze Lieferketten und Produkte mit Qualitäts- oder Herkunftskennzeichnung: Bio-Siegel, Fairtrade-Zertifikate oder geschützte Ursprungsbezeichnungen wie Champagner oder Comté. Diese Produkte machen lediglich rund 5 Prozent des Gesamtumsatzes des Lebensmittelmarktes aus.

Der zweite identifizierte Modus repräsentiert ungefähr 3 Prozent des Gesamtumsatzes und steht stärker als der erste Modus unter dem Druck durch Standardisierung und Preiskampf: Er betrifft Produkte mit Güte- oder Herkunftssiegeln, die jedoch zu niedrigen Preisen als Eigenmarken des Handels verkauft werden. Landwirt*innen profitieren hier seltener.

Das dritte Modell der Preisbildung ist am weitesten verbreitet und basiert auf erfolgreichen Produkten wie Nutella, Coca-Cola, Kitkat oder Magnum-Eis. Solche Marken generieren mit 36 Prozent mehr als ein Drittel des Gesamtwerts des Lebensmittelmarktes – obwohl sie nur einen kleinen Teil des Sortiments ausmachen. Der Erfolg beruht darauf, dass Verbraucher*innen durch große Werbebudgets gewonnen und gebunden werden. Für Landwirt*innen bringt das wenig Vorteile: Die Produkte setzen sich aus standardisierten Rohstoffen zusammen, die eine gleichbleibende industrielle Massenproduktion ermöglichen. Einen Großteil der Gewinne streichen die globalen Lebensmittelkonzerne ein.

Der vierte Modus ist durch starken Wettbewerb entlang der gesamten Lieferkette geprägt. Er macht etwa 11 Prozent des Gesamtwerts des Lebensmittelmarktes aus. Niedrigpreise sollen Verbraucher*innen anlocken, etwa Bananen für 0,80 Euro pro Kilo oder Milch für 0,75 Euro pro Liter. Kaum ein Akteur in der Lieferkette kann dadurch seine Kosten decken – jedoch können die verarbeitende Industrie und die Einzelhandelsketten die Verluste durch Gewinne in anderen Segmenten ausgleichen. Landwirt*innen haben diese Möglichkeit hingegen nicht.

Die letzten beiden Modi machen zusammen 45 Prozent des Gesamtwerts aus. Sie umfassen ein breites Spektrum an Marken- und Handelsmarkenprodukten, die eines gemeinsam haben: Einzelhandel, Gastronomie und Außer-Haus-Verkauf am Ende der Kette erzielen hohe Gewinnmargen. Verbraucher*innen bleibt das oft verborgen. Die Produkte ähneln in ihrer Zusammensetzung den populären Markenartikeln, sind aber weniger bekannt. Große Markenunternehmen sichern sich so beachtliche Margen, während kleinere Marken und Verarbeiter*innen starkem Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind. Landwirt*innen können auch hier kaum profitieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Erzeuger*innen profitieren nur dort, wo die Qualität landwirtschaftlicher Rohstoffe und ihre Arbeit in die Preisbildung einfließen. Gegeben ist das allenfalls in den ersten beiden Modi, die lediglich 8 Prozent des französischen Lebensmittelmarktes ausmachen. Die anderen Modi der Preisbildung funktionieren vor allem durch hohe Volumen und Skaleneffekte – die Wertschöpfung entsteht durch Vermarktung und Werbung. Und da Lebensmittelkonzerne, Handelsketten und Gastronomiebetriebe ständig ihren Profit steigern müssen, um in der kapitalistischen Konkurrenz bestehen zu können, geraten Landwirt*innen permanent unter Druck. Sie müssen Preise akzeptieren, mit denen sie immer seltener ihre Kosten decken können. Und auch Verbraucher*innen zahlen drauf: Untersuchungen zeigen, dass Supermarktketten Kostenersparnisse nicht durch niedrigere Preise an Verbraucher*innen weitergeben, sondern als Gewinne selbst einstreichen.