Die Kommunalpolitik oder die Kommunalverwaltungen können die Klimaziele nicht im Alleingang erreichen. Vielerorts ist die Stadtgesellschaft sogar eine oder gar die treibende Kraft im Klimaschutz.

„Bonn4Future – Wir fürs Klima“ ist eine erfolgreiche Plattform für Beteiligung, die von Einwohner*innen initiiert wurde. Den Anstoß dafür gab der Verein Bonn im Wandel e.V. sowie ein Unterstützerkreis. Mittlerweile engagieren sich dort über 130 Gruppen für eine lebenswerte und klimaneutrale Stadt. Ende 2019 hatte der Bonner Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, bis 2035 die Bundesstadt klimaneutral zu gestalten. 2020 bewilligte er eine Förderung für „Bonn4Future“. Die von der Initiative daraufhin erarbeiteten Vorschläge zum Klimaschutz flossen dann in den großen Bonner Klima-Aktionsplan ein. So entstand ein Beispiel dafür, wie Stadtgesellschaft und kommunale Verwaltung in gemeinsamen Projekten gleichberechtigt neue Verantwortungsstrukturen aufbauen, um den Klimaschutz vor Ort voranzubringen – aus Beteiligung wird gemeinsames Gestalten.

Klimaschutz-Initiativen aus der Zivilgesellschaft bieten den Kommunen Anregungen und innovative Ideen. Und sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen – dies ist ein unverzichtbarer Baustein auf dem Weg zu einer klimaneutralen Kommune. Natürlich müssen die politischen Entscheidungen zum Klimaschutz von der Öffentlichkeit mitgetragen werden. Oft kommen wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimaschutz erst auf die politische Tagesordnung, nachdem „Fridays for Future“ und andere Gruppen die öffentliche Diskussion darüber angestoßen haben.

Beteiligung als Grundprinzip der Kommunalpolitik

Für die Bürger*innen gibt es viele Möglichkeiten, sich für den lokalen Klimaschutz zu engagieren. Eine sogenannte direkte Bürgerbeteiligung ist der Klimaentscheid. Bei diesem Verfahren erwirken die Bürger*innen durch Unterschriftensammlungen und öffentliche Veranstaltungen Bürgerbegehren. Im günstigsten Fall kommt dabei ein Bürgerentscheid zur Klimaneutralität heraus. Somit entscheiden die Bürger*innen anstelle der gewählten Ratsvertreter*innen. Der erste Klimaentscheid startete 2020 in Essen, 2023 gab es bundesweit bereits in 90 Kommunen entsprechend aktive Gruppen.

Auch Klimaanpassungskonzepte entstehen mit intensiver Beteiligung, vor allem von Schulen und Kitas.

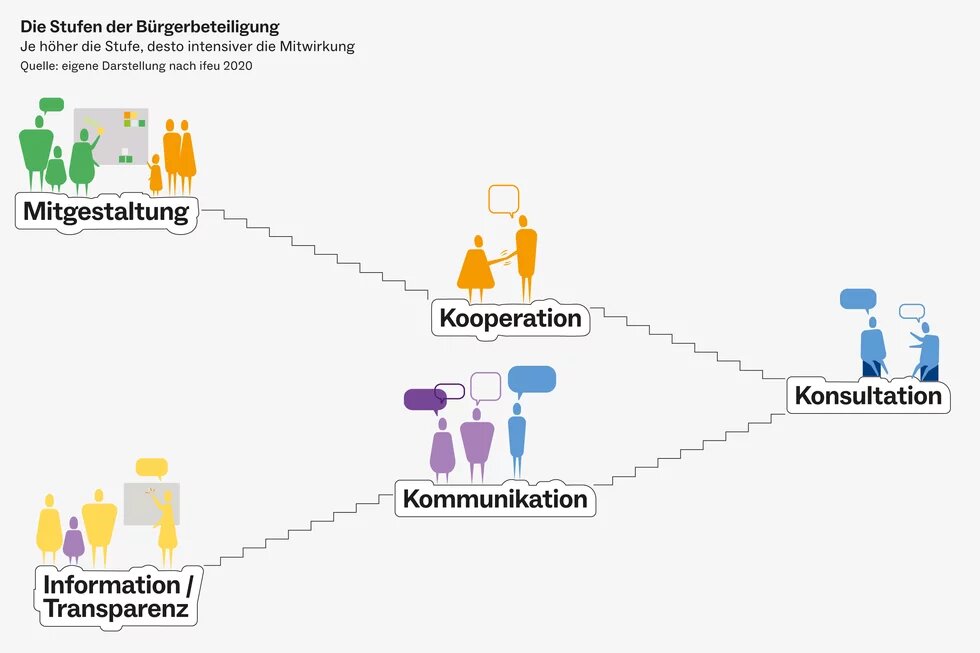

Die Städte und Gemeinden machen auch selbst vielfältige Angebote der Mitwirkung. Dabei können sie auf ihre langjährigen Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung nach dem Baugesetzbuch zurückgreifen. Dort ist geregelt, dass die Öffentlichkeit über größere Bauvorhaben informiert werden und dass sie Gelegenheit zur Erörterung bekommen muss. Niedrigschwellige Angebote sind Infostände, Haustürgespräche und die aufsuchende Energieberatung. Befragungen, Wettbewerbe und Klima-Bildungsangebote ergänzen die Methoden. Weitere informelle Angebote zur Bürgerbeteiligung wie Workshops, Planungswerkstätten oder Zukunftskonferenzen bieten die Chance, die Erfahrungen der Menschen vor Ort einzubeziehen, Wissenslücken der Verwaltung zu schließen und so die Qualität der Konzepte und Maßnahmen zum Klimaschutz zu verbessern. Auch Klimaanpassungskonzepte entstehen mit intensiver Beteiligung, vor allem von Schulen und Kitas.

Klimaräte, Klimabeiräte und andere Gremien stehen für eine ebenfalls informelle, aber dauerhafte und verbindliche Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft, in deren Rahmen um Lösungen für oft umstrittene politische Fragen und Vorhaben zur Klimapolitik gerungen werden kann. Klimaräte sind entweder, wie zum Beispiel in Köln, Potsdam oder Darmstadt, als beratende Expertengremien mit Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Wohnungsbau, Zivilgesellschaft und Verwaltung angelegt. Oder sie sind repräsentative zivilgesellschaftliche Gremien, wie u.a. der Klimabürger*innenrat in Freiburg oder in Konstanz. Ein bundesweiter Überblick über die in den Städten und Gemeinden eingesetzten Klimaräte fehlt bisher.

Leitlinien sorgen für Transparenz und Vertrauen

Um Qualitätsstandards für die unterschiedlichen Ansätze von Beteiligung und Zusammenarbeit zu schaffen und verbindliche Spielregeln festzulegen, entwickeln immer mehr Städte und Gemeinden Leitlinien für die Bürgerbeteiligung. Gestützt auf Grundsätze wie Frühzeitigkeit, Transparenz und Vertrauen regeln sie die Kommunikation und das Miteinander von Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft. Mittlerweile haben über 130 deutsche Kommunen solche Leitlinien verabschiedet. Wenn es gelingt, die auf Klimapolitik gerichteten Maßnahmen in diese Leitlinien zu integrieren, gewinnen Beteiligungskultur und Klimapolitik gleichermaßen.

Beteiligung macht kommunales Handeln nicht einfacher, aber krisenfester und besser.

Eine so verstandene kooperative Gestaltung des kommunalen Klimaschutzes weiß um die Grenzen von Bürgerbeteiligung und versucht, falsche oder zu hohe Erwartungen zu vermeiden. Bürgerbeteiligung ist kein Allheilmittel zur Vermeidung von Konflikten. Sie ist auch nicht überall und bei jedem Anlass einsetzbar. Beteiligung macht kommunales Handeln nicht einfacher, aber krisenfester und besser. Denn Engagement, Beteiligung und Koproduktion sind beim kommunalen Klimaschutz notwendiger denn je.