Die Zahl der Geflüchteten in der Ägäis sinkt - infolge des Abkommens zwischen der EU und der Türkei. Doch auf der griechischen Insel Lesbos stecken noch immer rund 2.500 Menschen im Hotspot-System fest und warten auf eine Entscheidung.

Am Eingang des Lagers, dort wo die Imbissbuden auf zahlungsfähige Kund/innen warten, sitzt Abu Maher mit seiner Frau und fünf Kindern im Schatten eines Baumes. Es ist noch früh am Morgen, aber die Hitze ist schon da und in den Zelten des kommunalen Flüchtlingslagers Kara Tepe ist es nicht mehr auszuhalten. „Seit drei Monaten warten wir auf der Insel,“ sagt er. „Sie haben uns registriert und vom ersten Lager hierher gebracht. Und jetzt sitzen wir hier fest und wissen nicht, wie es weitergeht.“ Seine Frau fragt schüchtern, ob es überhaupt noch Wege gibt, die offen sind. Wo wollen sie denn hin? „Irgendwohin in Europa, wo wir sicher sind und wo meine Kinder eine Zukunft haben“. Im Lager hielten sie es nicht mehr aus, und das Essen sei schlecht – jeden Tag kalte Nudeln mit Tomatensoße. „Und morgen ist doch Eid al-Fitr, das Fest zum Ende des Ramadan. Und ich habe nichts für meine Kinder. Nicht mal eine Mahlzeit können wir ihnen kochen“, erzählt der Vater. Über seine Wangen rinnen Tränen, die er eilends wegwischt.

Lesbos, eine der griechischen Inseln vor der türkischen Küste, wo ab Sommer 2015 über Monate täglich hunderte Flüchtlinge und Migrant/innen anlandeten, ist nun für die etwa 2.500 Übriggebliebenen (die Mehrzahl wurde mit Fähren auf das Festland transportiert) und für die wenigen Neuankömmlinge zum Ort der Ungewissheit und des Wartens geworden. Denn seit dem 20. März 2016 – dem Stichtag des Inkrafttretens des mit der Türkei ausgehandelten Abkommens - kommen nur noch wenige Boote an und der „Türkei Deal“ scheint zu bewahrheiten, was europäische Staatsführer versprachen: Die Flüchtlingszahlen in der Ägäis sinken.

Asylverfahren im Eiltempo

Nach dem Abkommen der EU mit der Türkei verabschiedete das griechische Parlament im Eilverfahren am 1. April 2016 das „Asyl- und Integrationsgesetz“. Mit dem neuen Gesetz werden die Richtlinien der EU zu Asylrecht und sicheren Drittstaaten in das griechische Recht übernommen. Das ist Voraussetzung dafür, dass Migrant/innen und Flüchtlinge ein beschleunigtes Aufnahme-, Identifikations- und Asylverfahren durchlaufen und im Falle eines negativen Entscheids in den sicheren Drittstaat Türkei zurückgeschickt werden können. Für diejenigen Asylsuchenden, denen Griechenland dennoch Asyl gewährt, sieht das Gesetz einen Anspruch auf soziale Integration vor. Das gilt generell für all diejenigen, deren Asylverfahren schon länger als 5 Jahre dauert. Dem Gesetz zufolge erfolgt die Registrierung der Flüchtlinge in Erstaufnahmelagern, den sogenannten Hotspots, in denen sie auch für den Fall, dass sie Asyl beantragen wollen, das gesamte Asylverfahren (erste und zweite Instanz) absolvieren sollen. In diesen Hotspots, werden die griechischen Beamten der Asylbehörde unterstützt durch Personal von Frontex und des EASO (European Asylum Support Office). Das Gesetz vermeidet unterdessen, die Türkei als „sicheres Drittland“ zu bezeichnen. Das ist in der Tat umstritten, worauf ein unter Verschluss gehaltenes Gutachten des EASO hinzuweisen scheint.

Das als Hotspot eingerichtete Lager auf der Insel Lesbos heißt Moria und liegt etwa 8 km entfernt von der Inselhauptstadt. Hier wurde eine alte, von Olivenhainen umgebene Militärkaserne mit Stacheldrahtzäunen eingeschlossen und zu einem Hotspot umfunktioniert. Neben den Containern, die als Verwaltungsbüros für die zahlreichen am Asylverfahren beteiligten Institutionen dienen, bilden einige Gebäude und ein bunter Flickenteppich aus UNHCR-Zelten und kleinen Wurfzelten die Unterkunft der Flüchtlinge und Migrant/innen. Eine Gruppe von jungen Afghanen sitzt unter einer Plane. Gegenüber dem Haupteingang wieder ein mobiler Imbiss und eine größere Gruppe Männer: Pakistani, Syrer, Afrikaner verschiedener Herkunft. Helfer, leicht an ihren bunten Westen mit unterschiedlichen Aufdrucken erkennbar, laufen beschäftigt durch das Lager. Eine der Hilfsorganisationen, Medecins Sans Frontier, hatte in der ersten Woche nach Einrichtung des Lagers heftigst gegen die de facto Inhaftierung der Flüchtlinge protestiert und ihre Dienste eingestellt. Die Situation hat sich ein wenig verbessert. Nachdem die Insassen gegen ihre dauerhafte Freiheitsberaubung protestiert und sogar den aus Athen angereisten Migrationsminister angegriffen hatten, wurde die im Gesetz vorgesehene Begrenzung der Inhaftierung auf 25 Tage mehr oder weniger umgesetzt. Wer länger als 25 Tage im Hotspot lebt, erhält einen Passierschein. Im Prinzip können die Menschen, die einen solchen Passierschein haben, sich wieder frei bewegen. Doch der Weg in die Stadt ist weit.

“Die ersten zwei Monate war alles sehr chaotisch“, berichtet Manolis Chatzichalkias. Er gehört zu den Rechtsanwälten auf der Insel, die Flüchtlinge vor allem bei Revisionsanträgen vertreten. „Viel zu wenig Personal für die Masse von Menschen ohne klare Durchführungsanweisungen. Obwohl das Gesetz vorsieht, dass die Flüchtlinge sich nach 25 Tagen wieder frei bewegen können und das Lager verlassen können, hielt man sie einfach weiter fest. Die Leute wurden nicht aufgeklärt über ihr Recht auf Asyl. Anwälte wurden nicht ins Lager gelassen. Eine NGO steckte einzelnen Flüchtlingen meine Telefonnummer zu. Dann riefen mich Syrer oder Pakistani aus dem Lager an und baten um Rechtsbeistand. Wenn wir sie besuchen wollten, durften wir nur am Eingangstor mit ihnen sprechen“, erinnert sich der Anwalt. „Von den 300 Personen, die während der ersten Woche nach dem 20. März in die Türkei zurückgeschoben wurden, hatte meiner Ansicht nach keiner einen Asylantrag gestellt. Sie wussten ja nichts von ihren Rechten.“

Weiß man, was mit diesen Menschen nach der Rückführung in die Türkei passiert? „Die Leute werden in Gruppen auf eigens gemietete Fähren gebracht. Griechische Polizisten und Frontex-Leute begleiten sie, bis sie auf der anderen Seite von der türkischen Polizei in Gewahrsam genommen werden“, berichtet Nelly Chatzidaki von der lokalen NGO Co-existenz und Kommunikation in der Ägäis, die seit vielen Jahren Begegnungsprojekte mit türkischen Partnern durchführt. Von ihren türkischen Freunden hört sie, dass die Abgeschobenen in ein Lager in der Nähe von Edirne gebracht werden. Mehr wissen sie auch nicht. Ob es sie interessiert, was mit ihnen passiert? Ja, aber es gibt keine Informationen. Und zur Zeit habe man genug mit den Herausforderungen vor Ort zu tun. Vor allem mit den unbegleiteten Minderjährigen, von denen immer noch an die 90 in Moria untergebracht sind. Die Organisation habe erfreulicherweise die Genehmigung erhalten, für diese Jugendlichen Tagesausflüge zu historischen Orten auf der Insel oder Schwimmkurse zu organisieren. Immer gibt es dabei ein Mittagessen – aus Spenden finanziert. Nelly lächelt sanft: „Die Kids sind großartig. Und so dankbar für das alles.“

Lücken im System

Für die Erwachsenen bestimmt tatenloses Warten den Alltag. Das Personal im Lager Moria wurde mittlerweile aufgestockt, langsam geht es voran mit den Interviews, mit Empfehlungen und Entscheiden im Asylverfahren. Dennoch: einige sitzen schon Monate hier, ohne dass nach der Erstbefragung irgendetwas passiert wäre. Dazu gehören die Afrikaner/innen oder Palästinenser/innen aus Syrien, die als „Staatenlose“ klassifiziert werden. Salim ist einer von ihnen. „Jedes Mal, wenn ich einen Interviewtermin hatte, wurde er verschoben. Wenn ich frage, sagen sie, dass sie auf eine Klarstellung in Bezug auf Staatenlose aus Athen warten“. Er macht sich öfter auf den langen Fußmarsch von Moria nach Mytilini und mit seinem ausgezeichnetem Englisch macht er sich nützlich in den Hilfsprojekten.

Im ersten Schritt werden die Ankommenden gefragt, ob sie die Absicht haben, Asyl zu beantragen. Wenn sie dies bejahen – bereits Anfang Mai lagen rund 6.600 solche Willensbekundungen vor -, werden sie wieder von griechischen Beamten unter Mithilfe von Frontex-Personal registriert: Man nimmt Fingerabdrücke, stellt Personalien fest, scannt Papiere, falls es die gibt, oder legt die Nationalität fest. Dabei helfen zahlreiche Übersetzer und Übersetzerinnen, die von den Agenturen eingestellt wurden. In einem dritten Schritt wird dann von EASO-Beamten ein Interview mit ihnen geführt, an dessen Ende sie eine Empfehlung formulieren, ob der Betreffende überhaupt für das Asylverfahren zugelassen wird. Bei einem Negativbescheid hat der Flüchtling oder Migrant bzw. die Migrantin das Recht gerichtlich gegen die Entscheidung vorzugehen. Wird dem Asylverlangen stattgegeben, kann das Verfahren eröffnet werden. Im Falle einer Negativentscheidung der ersten Instanz hat der Asylbewerber oder die Asylbewerberin das Recht auf Einspruch. Bislang wurden die Einsprüche von Gremien entschieden die aus Vertreter/innen des UNHCR, Anwälten und Anwältinnen zusammengesetzt waren, die vom Innenministerium berufen wurden und in Athen tagen. Die Antragsteller/in wurden über Skype oder Telefon angehört. Nach Angaben der Griechischen Liga für Menschenrechte haben diese Verwaltungsgremien, (auf Griechisch Flüchtlingskommissionen), bis Mitte Juni über 70 Einsprüche entschieden, und nur 4 davon abgelehnt. Sie verhinderten dadurch eine Reihe von Rückführungen in ein Land, in dem den Betreffenden kein ausreichender Schutz gewährt wird. Auf vermehrten Druck aus Brüssel, entschied die Regierung jedoch kürzlich, die Füchtlingskommissionen abzuschaffen und durch solche zu ersetzen, die mit zwei Verwaltungsrichtern und einem Vertreter des UNHCR besetzt sind - eine Entscheidung, die von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert wurde.

„Bis Mitte Juni hatten nur Syrer Gelegenheit, alle Phasen der Befragung zu durchlaufen. Für alle anderen reichten die Kapazitäten nicht,“ erklärt Rechtsanwalt Chatzichalkias. Diese Sonderstellung für syrische Flüchtlinge hat auch in Moria zu großen Spannungen zwischen den nationalen Gruppen geführt. Nach allem, was die Menschen durchgemacht haben, macht sie das Warten und die völlige Ungewissheit erregbar. Zudem sind die Menschen im Lager auch das Ziel von Kriminellen, die sich die Lage zu Nutze machen und ihnen selbst hier gegen horrende Beträge ihre Schlepperdienste und gefälschte Papiere anbieten.

„Unsere Inseln sind die Grenzen Europas“

2.500 Flüchtlinge und Migrant/innen befinden sich heute noch auf der Insel Lesbos und niemand weiß, wie es weitergeht. „Auf der Insel können sie nicht bleiben,“ erklärt die Regionalgouverneurin Christiana Kalogirou. Es gibt keine Möglichkeit, diese Menschen sozial und ökonomisch zu integrieren. Die Inseln leiden unter der Arbeitslosigkeit und in Folge der Medienberichte über die Flüchtlingssituation auf der Insel ist in diesem Jahr auch noch der Tourismus eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden bisher 68 Prozent weniger Ankünfte auf dem Flughafen von Mytilini registriert. Auf Kos und Samos seien die Einbußen noch gravierender. Im letzten Sommer habe man ja noch an den Flüchtlingen und Migrant/innen verdient, auch die Hilfsorganisationen und Freiwilligen hätten Geld eingebracht. Die Regionalgouverneurin ist definitiv: „Nein, wir können keine Flüchtlinge behalten, aber unsere Inseln sind die Grenzen Europas und wir müssen auch weiterhin in der Lage und bereit sein, diese Grenzen Europas wirksam und dauerhaft zu schützen. Hierin sehen wir unsere Aufgabe.“

Doch diese Einstellung teilen nicht alle. Efi Latisoudi, Bewohnerin der Insel und Aktivistin der „ersten Stunde“ bei Solidarity Lesbos, leitet seit 2012 im ehemaligen Ferienlager für bedürftige Menschen PIKPA ein offenes Flüchtlingscamp für etwa 80 Flüchtlinge und Migrant/innen. „Wir wollen den Menschen hier so gerne Hoffnung geben, aber das ist nicht leicht. Was uns am meisten bedrückt, ist dass wir ihnen keine sicheren Auskünfte geben können. Es wäre für uns alle eine große Erleichterung, wenn wir wüssten, wie es mit diesen Menschen weitergeht, wie lange sie hier bleiben werden, einen Monat, ein Jahr, ein Leben…“

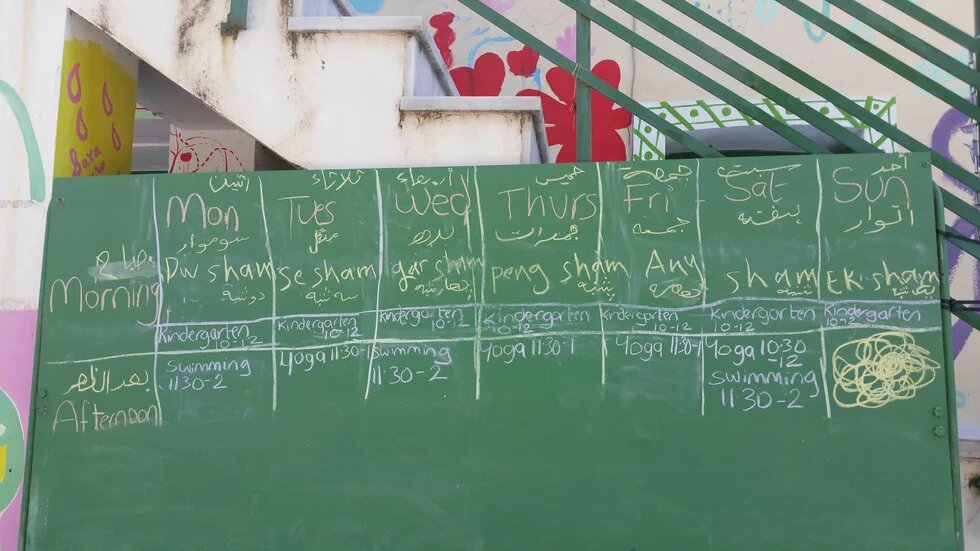

Auf dem Gelände südlich von Mytilene unweit des Strandes stehen kleine Holzhäuser und einige Zelte. Im Haupthaus wird gekocht, ein Spielplatz, eine kleine Schule und ein Kindergarten sind eingerichtet. Farbenfroh sind die Wände bemalt, eine Tafel kündigt die Angebote der nächsten Tage an: Sprach- und Schwimmkurse, Nähen, Musik und natürlich eine Feier zum Abschluss des Ramadan. Im Büro findet eine Besprechung statt: Zusammen mit Borderline-Europe, deren Freiwillige 2015 Seite an Seite mit griechischen Helfer/innen die Flüchtlinge aus dem Wasser zogen, baut Solidarity Lesbos nunmehr das erste Begegnungszentrum in Mytilini Stadt auf. Julian Körberer von Borderline trifft letzte Absprachen zur bevorstehenden Eröffnung des Begegnungszentrum, in dem der lokale Schachclub genauso Raum finden soll wie Sprachkurse in Englisch und Griechisch, gemeinsames Kochen und vielleicht auch noch Berufsvorbereitungen.

Auf dem Gelände von PIKPA flitzen derweil Kinder durch die Gegend. Auf dem großen Tisch breiten Freiwillige in Plastikhüllen verpackte Kleider aus. Keine gebrauchten, wie sie meist an Flüchtlinge verteilt werden, sondern neue Kleider. Zwei Riesenpakete sind angekommen mit der Aufschrift PIKPA; aus London. Dort hat die Mutter einer Freiwilligen dafür gesorgt, dass es zum Fest am Ende des Ramadan Geschenke gibt. Die Frauen des Lagers stehen um den Tisch herum, betrachten die Geschenke und wählen zögernd Farbe und Größe. Beim großen Fastenbrechen am Abend werden sie die neuen Kleider tragen. Seit zwei Tagen wird vorbereitet und ein Festmahl gekocht. Eine kurze freudige Unterbrechung im endlosen Warten.