(Klein)Bäuer*innen im globalen Süden sind am stärksten von der Klimakrise betroffen. Dank der Wissensweitergabe innerhalb ihrer Familien über agrarökologischen Anbau von Lebensmitteln zeigen sie jedoch eine große Anpassungsfähigkeit an veränderte klimatische Verhältnisse. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag, um die Klimakrise einzudämmen.

(Klein)Bäuer*innen im globalen Süden sind am stärksten von der Klimakrise betroffen. Viele von ihnen beweisen eine große Anpassungsfähigkeit an veränderte klimatische Verhältnisse. Dazu zählen diejenigen, die von ihren Vorfahren übernommene nachhaltige Anbaumethoden anwenden und diejenigen, die ihre Anbaumethoden gemeinsam mit anderen agrarökologisch arbeitenden Familien, Fachleuten und Wissenschaftler*innen weiterentwickelt und systematisiert haben.

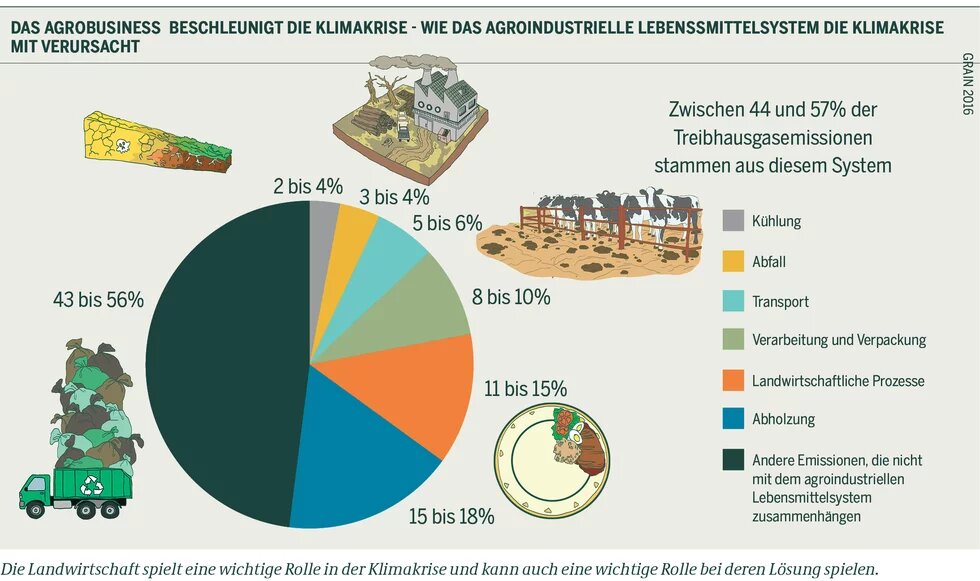

Die industrielle Landwirtschaft hat erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Das Agrar- und Ernährungssystem ist für 44% bis 57% aller Treibhausgasemissionen (THG) in der Atmosphäre verantwortlich, dazu zählen Kohlendioxid (CO2) und Methan (das 25-mal schädlicher ist als CO2). Allein die industrielle Landwirtschaft trägt zwischen 10% und 15% zu diesen Emissionen bei, weshalb sie als eine der treibenden Kräfte der globalen Erderhitzung gilt.

Die vom Agrobusiness verursachten Schäden sind vor allem auf die Entwaldung und z.B. die darauffolgende Nutzung der Flächen für die Landwirtschaft, den Einsatz von fossiler Energie für die Herstellung von (Stickstoff)Dünger und den Transport von Lebensmitteln zurückzuführen. Dazu kommt der Energiebedarf, der entsteht, um die Lebensmittel zu verarbeiten, zu kühlen und zu verpacken. Auch die Verschmutzung durch Pestizide sowie Abfälle, die bei diesen Prozessen anfallen schlägt hier in die Bilanz. Die industrielle Viehzucht verbraucht darüber hinaus viel Energie aus fossilen Brennstoffen (8%) und emittiert erhebliche Mengen an Methan in die Atmosphäre. Das macht wiederum etwa 12% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus.

(Klein)Bäuer*innen können, dank der Wissensweitergabe innerhalb ihrer Familien, Regenfälle und Dürren vorhersagen. Heute jedoch beklagen sie immer härtere Sommer und trockenere Böden. In den letzten drei Millionen Jahren ist der CO2-Gehalt auf der Erde nie so schnell angestiegen. Die seit mindestens einem Jahrhundert konstant und zuverlässig durchgeführten weltweiten Messungen der Wetterstationen zeigen, dass die globale Durchschnittstemperatur seit der industriellen Revolution um 1,2 Grad Celsius gestiegen ist. Im globalen Süden gab es zuletzt heftige Hitzewellen. Am 17. November 2023 hat die Temperatur der Erde einen Kipppunkt überschritten: Zum ersten Mal lag die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Diese Daten stammen vom Copernicus-Klimawandeldienst der Europäischen Union. Die Überschreitung dieses Kipppunkts wird von Wissenschaftler*innen, die seit Jahrzehnten vor der Klimakrise warnen, als Scheidepunkt angesehen.

Einige Regionen sind von diesen Veränderungen stärker betroffen als andere, darunter die Gemeinden des Zentralamerikanischen Trockenkorridors. Dieser Korridor erstreckt sich vom Süden Mexikos bis in den Norden Costa Ricas. Hier leben viele Menschen hauptsächlich von den Einnahmen aus der Landwirtschaft. Dem salvadorianischen Umweltministerium zufolge hat sich die Zahl der Extremwetterereignisse von einem pro Jahrzehnt in den 1960er und 1970er Jahren auf acht solcher Ereignisse in den 2000er Jahren erhöht. Das führte zu Erosion, Dürren, Erdrutschen und Überschwemmungen.

Die seit mindestens einem Jahrhundert konstant und zuverlässig durchgeführten weltweiten Messungen der Wetterstationen zeigen, dass die globale Durchschnittstemperatur seit der industriellen Revolution um 1,2 Grad Celsius gestiegen ist.

Im Zentralamerikanischen Trockenkorridor und in anderen gefährdeten Regionen arbeiten (Klein)Bäuer*innen mit agrarökologischen Methoden: Sie bauen viele verschiedene Sorten (Obst- und Futterarten) an und beziehen Tierhaltung mit ein. Einheimisches und gegen bestimmte Phänomene resistentes Saatgut wird eingesetzt, das Wasser wird ressourcensparend gemanagt und Schädlinge natürlich bekämpft. Der Boden wird durch die Erhöhung des Humusanteils verbessert.

Eine in mehr als 1.800 landwirtschaftlichen Betrieben in Nicaragua, Honduras und Guatemala durchgeführte Studie hat gezeigt, dass agrarökologische Methoden mit der Zeit den Boden fruchtbarer machen, zu mehr Feuchtigkeit und weniger Erosion beitragen. Die Ernteverluste fallen geringer aus als in der konventionellen Landwirtschaft. Die nach den Wirbelstürmen Stan in Mexiko (2005) und Ike in Kuba (2008) durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass Betriebe, die viele Sorten anbauen, weniger Ernteverluste als Betriebe mit Monokulturen erlitten. Sie erholten sich auch schneller von den Schäden. Einer anderen Studie zufolge trägt der Maisanbau verschiedener Sorten, der auch mit der ethnischen und kulturellen Vielfalt zusammenhängt, für eine geringere Anfälligkeit gegenüber den Folgen der Klimakrise bei.

In der Andenregion wird das Potenzial des traditionellen Wissens für die Anpassung an die globale Klimakrise auch immer stärker erkannt. Die andinen Gemeinschaften sind seit jeher mit Klimaextremen und Schwankungen zwischen diesen Extremen konfrontiert. Die Q'eros in Cusco in Peru bauen ihre Lebensmittel auf unterschiedlichen Höhenstufen an: Von Januar bis Juni fällen sie Bäume und bauen Mais in den Yungas am Amazonas an. Die Yungas sind ein Andenwald oder auch Bergdschungel auf 1.600 Meter Höhe. Von August bis Dezember pflanzen sie Kartoffeln und scheren Alpakas sowie Schafe in der Puna, dem Hochgebirgsplateau auf rund 4.200 Meter Höhe. Auch in Brasilien, einem Land, dessen CO2-Ausstoß im Jahr 2021 bei 2,4 Milliarden Tonnen lag, werden in indigenen Territorien und in Naturschutzgebieten weniger Treibhausgasemissionen verursacht.

Organische Abfälle werden zu Dünger und Biogas

Die Kompostierung ist eine vielfältig angewandte agrarökologische Methode, die den Einsatz von Düngemitteln und die Emission von Milliarden Tonnen CO2 vermeidet sowie die Emissionen von Methan und Lachgas aus Mülldeponien reduziert. Das Netzwerk RedBioCol in Kolumbien, ein Zusammenschluss von fast 100 Organisationen zur Nutzung von organischem Material, hat ebenfalls sehr positive Erfahrungen bei der Wiederverwendung von Biomasse gemacht. Mithilfe von Technologien wie der Biovergärung transformieren die Organisationen organische Abfälle und erzeugen daraus hochwertigen Dünger und Biogas, das in vielen Haushalten das Propangas ersetzt.

Diese Ansätze sind jedoch durch verschiedene Faktoren bedroht. Die Ausweitung der Monokulturen bedroht durch die Migration vom Land in die Städte die Weitergabe von traditionellem Wissen und die Klimakrise verändert die natürlichen Zyklen von Pflanzung und Ernte. Große Organisationen wie die Global Alliance for Climate Smart Agriculture (GACSA) und öffentlich-private Projekte wie die Sustainable Agriculture Initiative (SAI), die New Vision for Agriculture (NVA) und die Coalition for a New Food and Land Use Economy konkurrieren mit agrarökologischen Prinzipien. Sie wollen suggerieren, dass es möglich sei, die globale Erderhitzung ohne tiefgreifende Veränderungen in der industriellen Landwirtschaft zu verhindern.

Die Klimakrise lässt sich nicht allein durch die Reduzierung der Emissionen von Fahrzeugen, Fabriken und Kraftwerken lösen. Im Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) (genannt Klimarat) wird festgehalten: Wenn sich die Art und Weise, wie auf der Welt Lebensmittel produziert und Böden bewirtschaftet werden, nicht verändert, dann ist es unmöglich, den Temperaturanstieg auf unter 2 Grad Celcius gegenüber des vorindustriellen Niveaus zu begrenzen.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Barbara Leß-Correia Mesquita

Redaktion: Lateinamerika-Referat und Lena Luig

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Portugiesisch im Agrarökologie-Dossier des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro.

Autor*innenkollektiv des lateinamerikanischen Agrarökologie Dossiers

Mitarbeiter*innen der Heinrich-Böll-Stiftung: Ingrid Hausinger (Büro San Salvador, Zentralamerika), Marcelo Montenegro (Büro Rio de Janeiro), Emilia Jomalinis, Joana Simoni, Maureen Santos (zuvor Büro Rio de Janeiro), Dolores Rojas und Jenny Zapata (Büro Mexiko-Stadt); Natalia Orduz Salinas (zuvor Büro Bogotá), Gloria Lilo (zuvor Büro Santiago de Chile), Pablo Arístide (Büro Buenos Aires)

Wissenschaftliche Mitarbeit: Rodica Weitzman, Marcus Vinicius Branco de Assis Vaz, Dulce Espinosa und Luis Bracamontes, Julián Ariza, Irene Mamani Velazco, Henry Picado Cerdas, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Gastautor*innen: Giuseppe Bandeira, Júlia Dolce, Nemo Augusto Moés Côrtes

Quellen und weiterführende Literatur

Nadia El-Hage Scialabba y Caroline Hattam (eds.) (2003). “Agricultura organica y cambios climaticos”. Agricultura organica, ambiente y seguridad alimentaria. FAO. https://www.fao.org/4/y4137s/y4137s07.htm

Miguel A. Altieri y Clara I. Nicholls (2017). “Estrategias agroecologicas para enfrentar el cambio climatico”. Leisa, vol. 33, n.° 2 [pp. 5-9]. https://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol33n2.pdf

Miguel A. Altieri y Clara I. Nicholls (2018). “Agroecologia y cambio climatico: adaptacion o transformacion?”. Revista de Ciencias Ambientales vol. 52, n.° 2 [pp. 235-243]. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7094648

Walter Gomez (2018). “La agroecologia en el Corredor Seco Mesoamericano”. La Agroecologa. http://agroecologa.org/%EF%BB%BFla-agroecologia-en-el-corredor-seco-mesoamericano/

GRAIN (2016). El gran robo del clima. Por que el sistema agroalimentario es uno de los motores de la crisis climática y que podemos hacer al respecto. Mexico: Itaca. https://grain.org/es/article/5408-el-gran-robo-del-clima-por-que-el-sistema-agroalimentario-es-motor-de-la-crisis-climatica-y-que-podemos-hacer-al-respecto

La Via Campesina (2007). Los pequenos produtores y la agricultura sostenible estan enfriando el planeta. Punto de vista de La Via Campesina, documento 3. https://viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/ES-paper5.pdf

Miguel A. Altieri y Clara I. Nicholls (2009). “Cambio climatico y agricultura campesina: impactos y respuestas adaptativas”. Leisa, vol. 24, n.° 4 [pp. 5-7]. https://archive.foodfirst.org/wp-content/uploads/2016/01/leisa-cambioclimatico.pdf

Eric Holt-Gimenez (2001). “Midiendo la resistencia agroecologica de los agricultores contra el huracan Mitch”. Leisa, vol. 17, n.° 1 [pp. 7-11]. https://leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol17n1.pdf

Primo Sanchez Morales (2014). El cambio climatico y la agricultura campesina y indigena sostenible en el centro y sur de Mexico. PIDAASSA. http://infoandina.org/infoandina/sites/default/files/publication/files/p_libro_cambio_climatico_psm_2014_pidaassa.pdf

Carolina Ureta et al. (2011). “Projecting the effects of climate change on the distribution of maize races and their wild relatives in Mexico”. Global Change Biology vol. 18, n. 3. https://www.researchgate.net/publication/264607367_Projecting_the_effects_of_climate_change_on_the_distribution_of_maize_races_and_their_wild_relatives_in_Mexico

David G. McGrath. (1987). “The Role of Biomass in Shifting Cultivation”. Human Ecology vol. 15, No. 2 https://link.springer.com/article/10.1007/BF00888381

Lylian Rodriguez Jimenez (2021). “La energia de la biomasa y la transicion energetica justa en Colombia: La experiencia de la Red Colombiana de Energia de la Biomasa, RedBioCol”. Energias para la transicion. Reflexiones y relatos. Bogota: CENSAT y Fundacion Heinrich Boll [pp. 259-267]. https://co.boell.org/sites/default/files/2021-06/Energ%C3%ADas%20para%20la%20transici%C3%B3n.pdf

Alberto Alonso-Fradejas et al. (2020). “Agroecologia chatarra”: La captura corporativa de la agroecologia para una transicion ecologica parcial y sin justicia social. Amigos de la Tierra Internacional, Transnational Institute y Crocevia. https://www.foei.org/wp-content/uploads/2020/10/Agroecologia-Chatarra-ATI-TNI-Crocevia-informe-ESP.pdf

Juliette Michel/AFP (2023). “Pecuária representa 12% das emissões de gases de efeito estufa, diz FAO”. https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/12/pecuaria-representa-12-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-diz-fao.shtml#:~:text=Pecu%C3%A1ria%20representa%2012%25%20das%20emiss%C3%B5es%20de,de%20efeito%20estufa%2C%20diz%20FAO

Letycia Bond/Agência Brasil (2023). “Brasil registra alta nas emissões de gases de efeito estufa”. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-03/brasil-registra-alta-na-emissao-de-gases-de-efeito-estufa