Die Bauernproteste in vielen europäischen Ländern Anfang 2024 haben den Frust vieler Landwirt*innen offenbart. Ein zentrales Thema dabei sind die Lebensmittelpreise. Denn von den gestiegenen Ladenpreisen profitieren selten die Erzeuger*innen. Die Politik ist hier gefragt, faire Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren in der Europäischen Union sprunghaft angestiegen. Im März 2023 erreichte die Inflation bei Lebensmitteln ein Rekordhoch von 15 Prozent. In Deutschland zahlen Verbraucher*innen fast 30 Prozent mehr für Lebensmittel als noch 2021, obwohl die Energie- und Produktionskosten gesunken sind.

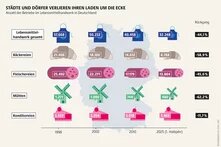

Einige Ökonom*innen haben dies darauf zurückgeführt, dass Verarbeitung und Handel auf Kosten insbesondere einkommensschwacher Haushalte Zufallsgewinne einfahren. Gleichzeitig schrumpft der Anteil der Ladenpreise für Lebensmittel, der bei den Landwirt*innen ankommt. So erhielten deutsche Erzeuger*innen im Jahr 2021 nur noch 21,7 Prozent des Preises vom Endprodukt, Tendenz sinkend. Am Beispiel Brot zeigt sich dieser Rückgang besonders eindrucksvoll: 1970 erhielten Landwirt*innen noch 19,2 Prozent des Regalpreises; 2022 ist dieser Anteil auf fünf Prozent gesunken.

Profite für die wenigen mächtigen Verarbeiter und Einzelhändler

Die Milcherzeuger*innen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Zwischen 2014 und 2024 deckten die Milchpreise durchweg nicht die steigenden Produktionskosten. Viele Betriebe machen ein dauerhaftes Minusgeschäft und sind zum Überleben auf Subventionen angewiesen.

Von Landwirt*innen wird erwartet, dass sie qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren und gleichzeitig - oft verbunden mit aufwändigen bürokratischen Auflagen - für Umwelt-, Klima- und Tierschutz sorgen. Doch während sich die Wertschöpfung von den Erzeuger*innen weg verlagert, konzentrieren sich die Gewinne zunehmend bei einigen wenigen mächtigen Verarbeitern und Einzelhändlern.

Die europaweiten Bauernproteste Anfang 2024 haben die tiefsitzende Frustration des Berufsstands mit der EU-Agrarpolitik offenbart. Doch die politische Reaktion darauf war ernüchternd. Unter dem Druck der konservativen, liberalen und rechten Fraktionen wurde die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) von Umweltstandards entkernt, was einen Rückschritt für die ohnehin schwache ökologische Ausrichtung der GAP bedeutete. Das Kernproblem der Landwirt*innen – das Erzielen fairer Preise entlang der Wertschöpfungskette - wurde hingegen nicht ausreichend angegangen.

Preise müssen von unten nach oben festgelegt werden

Erfreulicherweise gewinnt die Frage der fairen Preisgestaltung in der Landwirtschaft endlich an politischem Gewicht. Die EU überarbeitet derzeit sowohl ihre Richtlinie über unlautere Handelspraktiken als auch die Regeln der Gemeinsamen Marktorganisation. Diese Reformen sind auch ein Ergebnis des Strategischen Dialogs über die Zukunft der Landwirtschaft - ein politisches Forum, das von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen im Jahr 2024 ins Leben gerufen wurde und eine breite Koalition von Interessenvertreter*innen zusammenbrachte. Der EU-Agrarkommissar Christophe Hansen hat Teile der Empfehlungen des Forums in seine politische Agenda aufgenommen.

Vor allem Milchbäuer*innen liefern ihre Produkte oft ab, ohne den Preis zu kennen - eine Tatsache, die in den meisten anderen Sektoren undenkbar wäre.

Doch um Europas kaputte Lebensmittelkette zu reparieren, bedarf es mehr als nur kosmetischer Änderungen. Die Preise müssen von unten nach oben festgelegt werden, was vier wichtige Reformen voraussetzt, angefangen bei der Durchsetzung einer Vertragspflicht. Vor allem Milchbäuer*innen liefern ihre Produkte oft ab, ohne den Preis zu kennen - eine Tatsache, die in den meisten anderen Sektoren undenkbar wäre.

Das EU-Recht bietet bereits Spielraum für Reformen, wie in Frankreich und Spanien zu sehen ist. Dort sind verbindliche schriftliche Verträge vorgeschrieben. Spanien verbietet sogar den Verkauf unter Produktionskosten. In Deutschland jedoch wurden Versuche, ähnliche Maßnahmen einzuführen, von der Agrarlobby und ihren konservativen und liberalen Verbündeten blockiert.

Molkereigiganten behindern faire Verhandlungen

Zweitens müssen vertragliche Verpflichtungen auch für Genossenschaften gelten. Obwohl sie im Sinne progressiver Grundsätze gegründet wurden, funktionieren viele dieser Genossenschaften heute wie konventionelle Großunternehmen, die den niedrigsten Einkaufspreisen Vorrang vor den Interessen ihrer Milcherzeuger*innen einräumen. In Ländern wie Deutschland - wo Genossenschaften 70 Prozent der Milchverarbeitung ausmachen – dürfen sie deshalb nicht von einer Vertragspflicht ausgenommen werden.

Drittens: Die Rechte von Erzeugerorganisationen müssen gestärkt werden. Während Molkereigiganten wie Arla und DMK nach ihrer geplanten Fusion bis zu 13 Prozent der EU-Milchmenge kontrollieren würden, ist der Organisationsgrad von bäuerlich geführten Erzeugerorganisationen nach den derzeitigen EU-Vorschriften auf nur vier Prozent begrenzt. Trotz jahrelanger intensiver Diskussionen bleibt dieses Ungleichgewicht bestehen und verhindert faire Verhandlungen auf Augenhöhe.

Zuletzt müssen politische Entscheidungsträger*innen der EU die Marktkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel eindämmen. In Deutschland kontrollieren nur vier Supermarktketten 85 Prozent des Marktes. Auch die Lebensmittelverarbeitung ist stark konzentriert. Im Hauptgutachten der deutschen Monopolkommission aus dem Jahr 2024 wird davor gewarnt, dass die zunehmende Marktkonzentration im Lebensmittelbereich sowohl den Erzeuger*innen als auch den Verbraucher*innen schadet.

Drei-Parteien-Verträge könnten helfen

Trotz dieser Herausforderungen beginnen sich vielversprechende Modelle zu entwickeln. Ein Beispiel ist das kürzlich in Deutschland erprobte Modell des Drei-Parteien-Vertrags, der auf dem französischen Beispiel basiert. Anstatt dass die Erzeuger*innen ihre Produkte blind an die Verarbeiter liefern, die dann separate Verträge mit den Supermärkten abschließen, einigen sich alle drei Parteien gemeinsam auf geeignete Partner und schließen langfristige Verträge - in der Regel mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren - mit klar definierten Preisstrukturen ab.

Solche Drei-Parteien-Verträge enthalten Klauseln, die eine vierteljährliche Überprüfung zur Anpassung an Markt- und Kostenschwankungen vorschreiben. Neben der Preisgestaltung werden auch die Produktgestaltung, die Vermarktungsstrategien und die Standards für den Tierschutz und die ökologische Nachhaltigkeit geregelt. Indem sie die gemeinsame Verantwortung fördern, tragen diese Vereinbarungen zu Qualitätsverbesserungen und fairen Preisen bei. Sie schützen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen auch vor Marktschwankungen, schaffen einen Mehrwert in der gesamten Lieferkette und können als Grundlage für eine breite regionale und nationale Anwendung dienen.

Faire Preise würden auch die Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber Krisen, Krieg und Klimawandel erhöhen.

Die europäische Landwirtschaft kann nur lebensfähig bleiben, wenn Landwirt*innen für ihre Erzeugnisse auskömmliche Preise erzielen. Deshalb sieht das European Milk Board in Drei-Parteien-Verträgen einen wichtigen Schritt hin zu einer faireren und nachhaltigeren Marktstruktur. Diese Vereinbarungen könnten für Einkommensstabilität und Planungssicherheit sorgen, was allen Beteiligten zugutekäme: den Landwirt*innen, den verarbeitenden Unternehmen und den Verbraucher*innen, die derzeit zu viel Geld für billige, industriell erzeugte Lebensmittel bezahlen.

Faire Preise würden auch die Widerstandsfähigkeit Europas gegenüber Krisen, Krieg und Klimawandel erhöhen. Die heutigen künstlich niedrig gehaltenen Lebensmittelpreise basieren auf dem Raubbau an natürlichen Ressourcen - sowohl in Europa als auch weltweit - sowie auf mangelndem Tierschutz, der prekären Arbeit von Saisonarbeitskräften und dem unerbittlichen finanziellen Druck auf Landwirt*innen. Angesichts der erdrückenden Verschuldung vieler Betriebe in der EU und steigender Betriebskosten ist es nicht verwunderlich, dass nur zwölf Prozent der Landwirt*innen unter 40 Jahre alt sind.

Wenn Europa sich in Zukunft selbst ernähren will, muss die Landwirtschaft wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig gestaltet werden - nicht durch höhere Subventionen, sondern durch faire Marktbedingungen und die Einführung robuster Nachhaltigkeitsstandards. Marktbasierte Lösungen wie Drei-Parteien-Verträge zeigen, dass ein positiver Wandel möglich ist; Europa muss nun auf Kurs bleiben.

Dieser Artikel wurde zuerst auf der Website von Project Syndicate veröffentlicht.