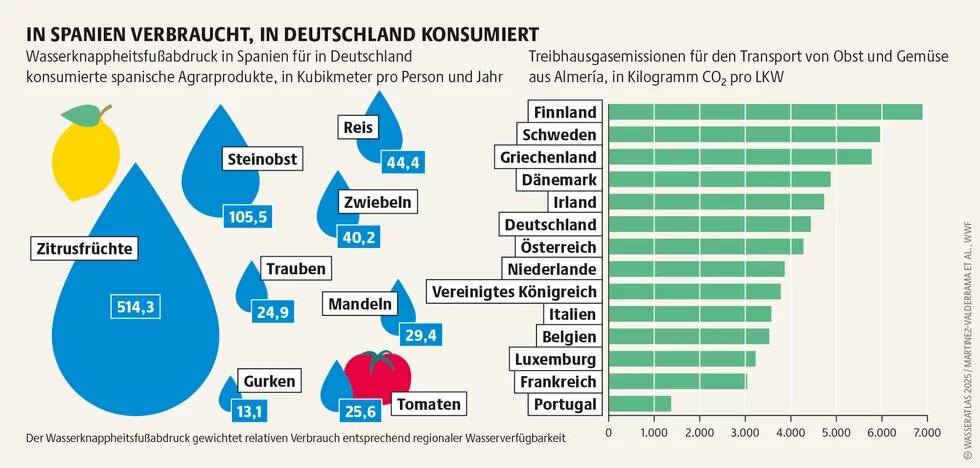

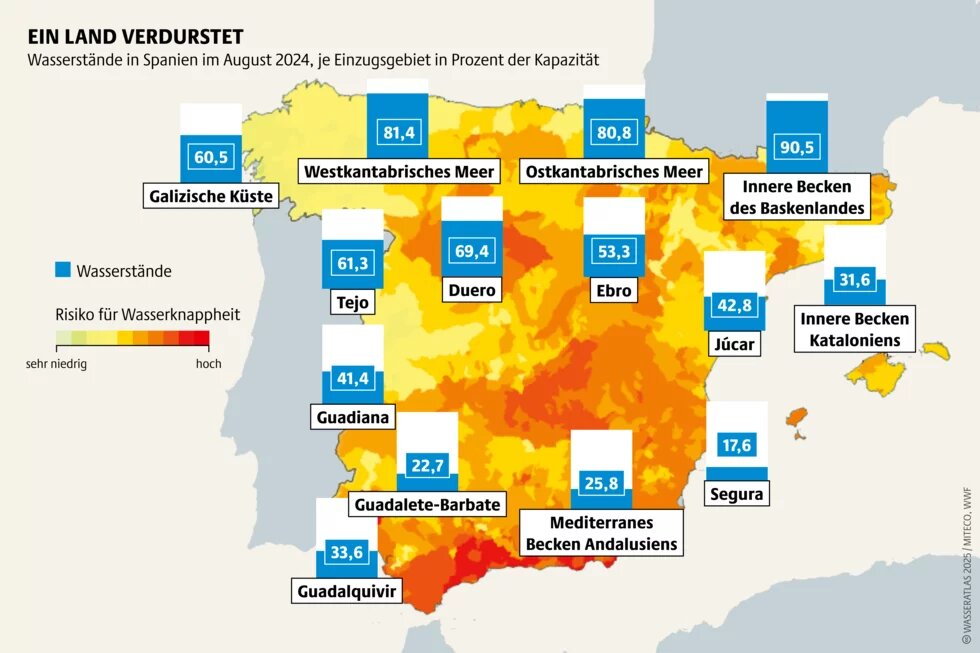

Spanien gilt als Gemüsegarten Europas: Das Land ist ein Beispiel dafür, wie Exportorientierung industrielle Anbaumethoden bedingt, die zu Wasserknappheit und Verschmutzungen beitragen und Artensterben beschleunigen können. Um Krisen abzumildern, braucht es daher einen nachhaltigen Umbau des Ernährungssystems.

Illegale Bewässerung und Folgen

In Spanien werden offiziell mehr als 4 Millionen Hektar Agrarfläche bewässert. Die tatsächliche Zahl dürfte erheblich höher liegen: Schätzungen gehen von einer zusätzlichen illegalen Bewässerung von über 1 Million Hektar aus. Der hohe Wasserverbrauch in der Landwirtschaft hat drastische Folgen für Ökosysteme. Ein Beispiel ist der Doñana-Nationalpark in Andalusien: ein UNESCO-Welterbe, das einst als eines der bedeutendsten Feuchtgebiete Europas galt. Weil Wasser für nahgelegene Erdbeerplantagen und Tourismusanlagen abgeleitet wird, ist das Gebiet mittlerweile fast ausgetrocknet. In den letzten Jahren hat der Park, der seltene Wasservögel wie Flamingos und Reiher beherbergt, den größten Artenrückgang in seiner Geschichte erlitten. Allein zwischen 2020 und 2021 ist die Zahl der Vögel von 470.000 auf 87.500 gesunken.

Grundwasserversalzung durch Übernutzung

In Almería, ebenfalls in Andalusien, wird in Gewächshäusern mit einer Gesamtfläche von über 30.000 Hektar hauptsächlich Gemüse angebaut, das zu 80 Prozent mit Grundwasser bewässert wird. Das jährliche Wasserdefizit liegt wegen dieser Entnahme bei 170 Millionen Kubikmetern. Die Übernutzung führt durch die Küstennähe dazu, dass Meerwasser in tiefere Grundwasserschichten eindringt. Dadurch versalzt das Grundwasser. Als Trinkwasser und für die Landwirtschaft ist es dann nicht mehr zu gebrauchen. Viele spanische Provinzen sind deshalb von externen Wasserquellen oder teuren Entsalzungsanlagen abhängig geworden. Die Carboneras-Entsalzungsanlage in Almería hat eine Produktionskapazität von 42 Millionen Kubikmetern pro Jahr und ist damit die zweitgrößte Entsalzungsanlage Europas, mit hohem Energieverbrauch und enormen Treibhausgasemissionen.

Die industrielle Landwirtschaft verbraucht und versalzt Wasser nicht nur, sondern verschmutzt es auch: In Spanien weisen 11 Prozent der Oberflächengewässer und sogar 37 Prozent des Grundwassers Nitratkonzentrationen auf, die über der geltenden europäischen Umweltqualitätsnorm liegen. Im Jahr 2024 verurteilte der Europäischen Gerichtshof Spanien, weil das Land seinen Verpflichtungen zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen in acht autonomen Regionen Spaniens nicht nachgekommen ist. Der bekannteste Fall von Wasserverschmutzung ist die Lagune Mar Menor in der Region Murcia. Sie ist die größte Salzwasserlagune Europas und mit ihrem salzreichen und nährstoffarmen Wasser ein einzigartiges Ökosystem. Seit Jahren leidet das Mar Menor unter regelmäßigen Umweltkrisen; vor allem, weil durch die starke Bewässerung und übermäßiges Düngen auf nahen Agrarflächen zu viele Nährstoffe in die Lagune gelangen. So kam es über mehrere Jahre in Folge zu einem massiven Sterben einheimischer Arten – allein im Jahr 2016 sind 80 Prozent der Seegraswiesen verschwunden.

Pestizidbelastung in Spaniens Gewässern

Viele Gewässer in Spanien sind auch durch Pestizide verschmutzt. An 54 Prozent der Messstellen für Oberflächenwasser wurde der festgelegte Trinkwassergrenzwert überschritten. Die Untersuchungen zeigen, dass der Unkrautvernichter Glyphosat und sein Abbauprodukt AMPA in drei Vierteln der Fälle für die Überschreitungen verantwortlich sind. In Kontakt mit den giftigen Substanzen kommen in der industriellen Landwirtschaft meist migrantische Arbeitskräfte, die weit unter Mindestlohn arbeiten müssen. In Gemüseanbaugebiet Almería lebten im Jahr 2022 rund 3.370 Menschen in Baracken, die weder über ausreichend Trinkwasser verfügen noch ans Abwassernetz und an die Stromversorgung angebunden sind. Die landwirtschaftlichen Hotspots in Südspanien und der verheerende Zustand der dortigen Oberflächen- und Grundwasserreserven zeigen deutlich, wie sich die industrielle Landwirtschaft dem Zusammenbruch nähert. Trotz aller technischer Effizienzmaßnahmen der letzten Jahrzehnte, sei es die Tröpfchenbewässerung oder der zunehmende Einsatz biologischer Schädlingsbekämpfung – der Glaube, dass technischer Fortschritt allein eine Lösung sein könne, ignoriert die Tatsache, dass die Krisen der Gegenwart auch in Agrarmodellen wurzeln, die auf schnelle Profite für wenige abzielen. Um Wasserkrisen zu lösen, braucht es vielmehr ein Umdenken. Gestärkt werden müssen zum Beispiel Genossenschaften, die erschwingliche Agrarfläche auch für kleine Betriebe zugänglich machen. Landwirt*innen muss die Abkehr von reiner Exportorientierung erleichtert werden. Kurze Vermarktungswege garantieren außerdem fairere Preise für landwirtschaftliche Produkte. In der Verantwortung steht auch der Einzelhandel in den Importländern, der stärker kontrolliert werden muss, ob er europäische Umweltstandards einhält. Die Veränderungen unserer Ernährungssysteme sind nicht nur für Bäuer*innen relevant, sondern für uns alle – eben weil sie so eng mit unserem alltäglichen Essen, dem Klima, dem Wasser und den ländlichen Räumen verbunden sind.