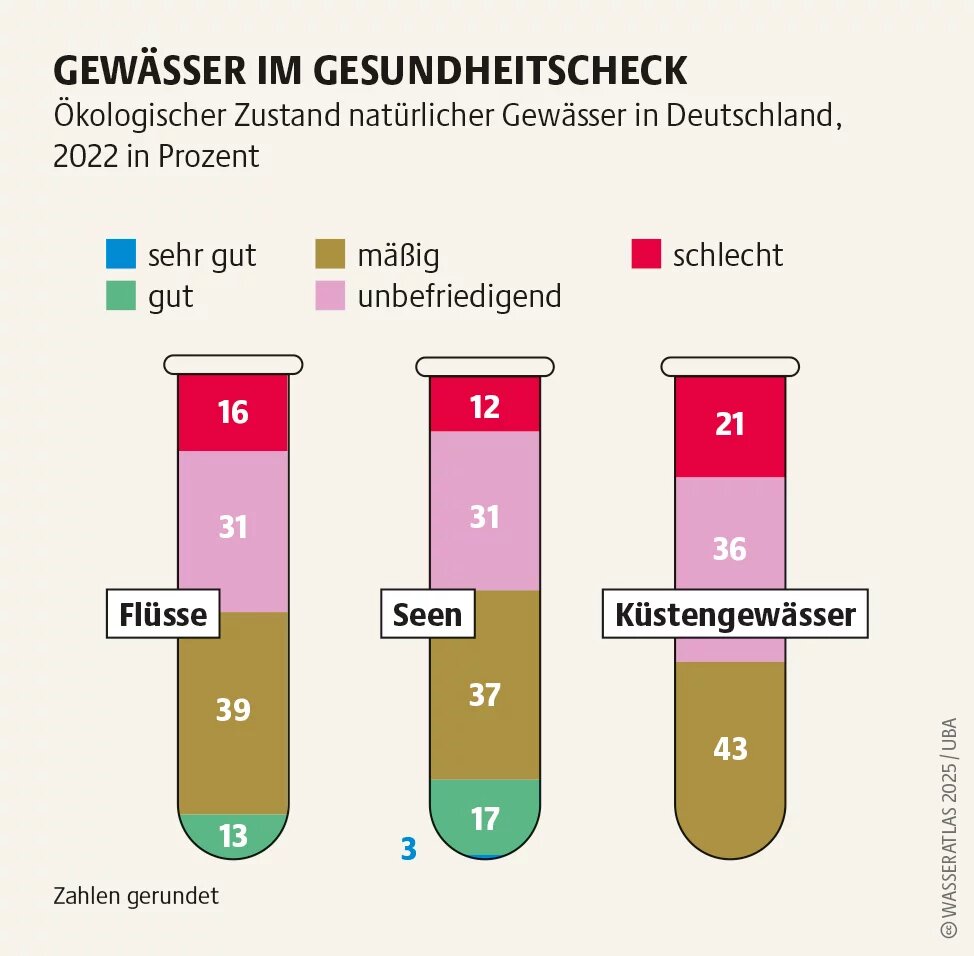

Mikroplastik, Chemikalien, Arzneimittel, Dünger und Pestizide: Kaum ein Gewässer ist vor ihnen sicher. Sie bedrohen Ökosysteme, die Artenvielfalt und die Gesundheit des Menschen. Was dagegen hilft? Eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft.

Entstehung moderner Kanalisationen

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden in den rasch wachsenden Metropolen Europas und Nordamerikas die ersten modernen Kanalisationen. Wasser wurde so zum Transportmittel für Straßendreck, Fäkalien und Fabrikabfälle. Schon bald erwies sich die Vorstellung von der Selbstreinigungskraft der Flüsse als Illusion – Oberflächengewässer verwandelten sich in stinkende, giftige Kloaken.

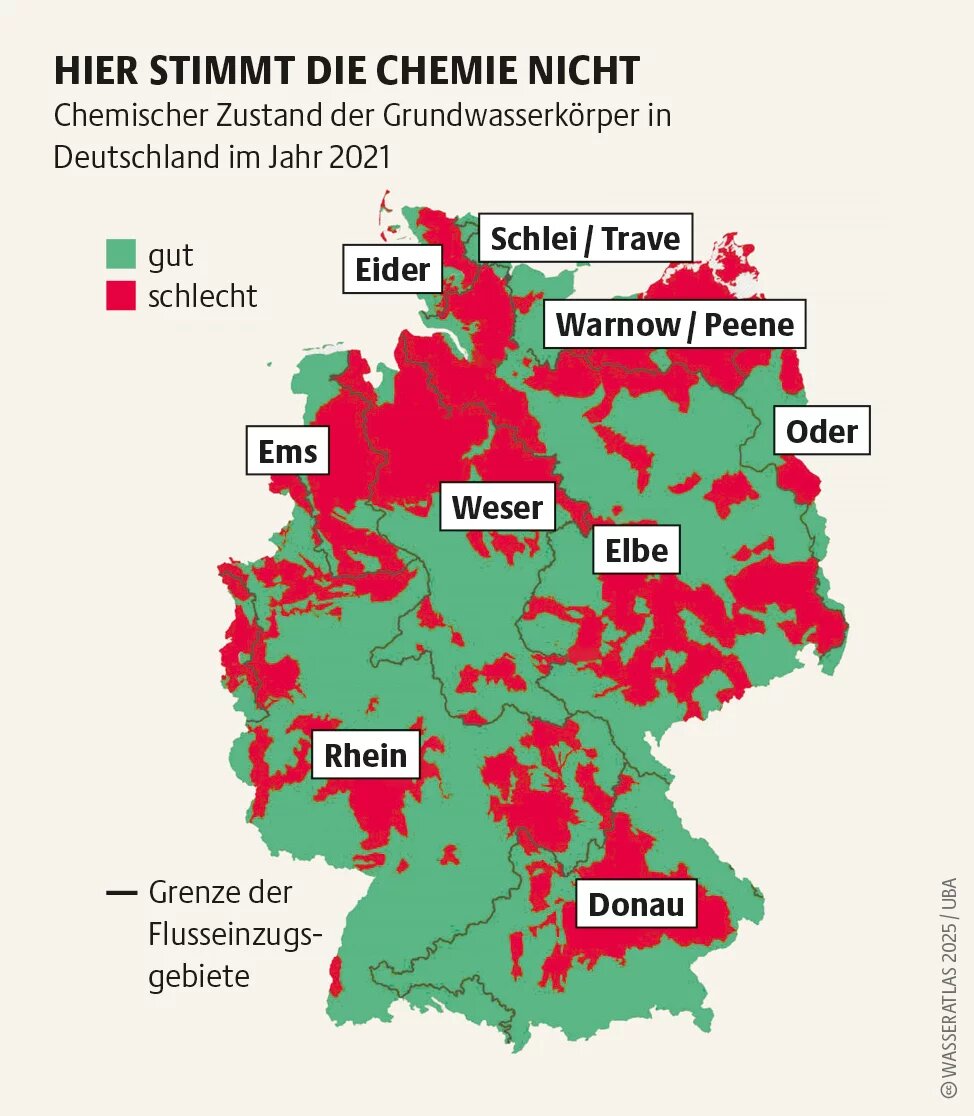

Nitratüberschreitungen in Deutschland

Bis heute ist synthetischer Dünger eine Hauptursache von extremem Algenwachstum, Sauerstoffmangel und Fischsterben in Gewässern. In Regionen, in denen die industrielle Landwirtschaft dominiert, gelangt zu viel Dünger in die Natur. Pflanzen können nur einen Teil der Nährstoffe aufnehmen, der Rest wird durch Regen und Drainagegräben ins Grundwasser und die Gewässer geschwemmt. Etwa 16.000 Tonnen Stickstoff und etwa 520 Tonnen Phosphor gelangten im Jahr 2022 über deutsche Flüsse in die Ostsee. Deutschland hat die Nitrat-Grenzwerte der Europäischen Union (EU) seit ihrer Einführung im Jahr 2006 kein einziges Mal eingehalten. Laut dem Umweltministerium überschreitet die Stickstoffverbindung Nitrat im Grundwasser den Grenzwert an einem Viertel der bundesweiten Messstellen. Bei Überschreitungen sind die Wasserversorger verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die Qualität des Wassers wieder herzustellen und die Öffentlichkeit zu informieren; in Niedersachsen mit seinen vielen großen Viehbetrieben mussten bereits mehrere Brunnen dauerhaft geschlossen werden. Doch es gibt auch Hoffnung: Aktuell sinken in Niedersachsen die Nitratkonzentrationen im Sickerwasser. Der Stickstoffeintrag durch Mineraldünger und Gülle aus der Tierhaltung wurde reduziert. Wenn dieser Trend anhält, wird langfristig auch das Grundwasser entlastet.

Prävention statt nachträglicher Reinigung

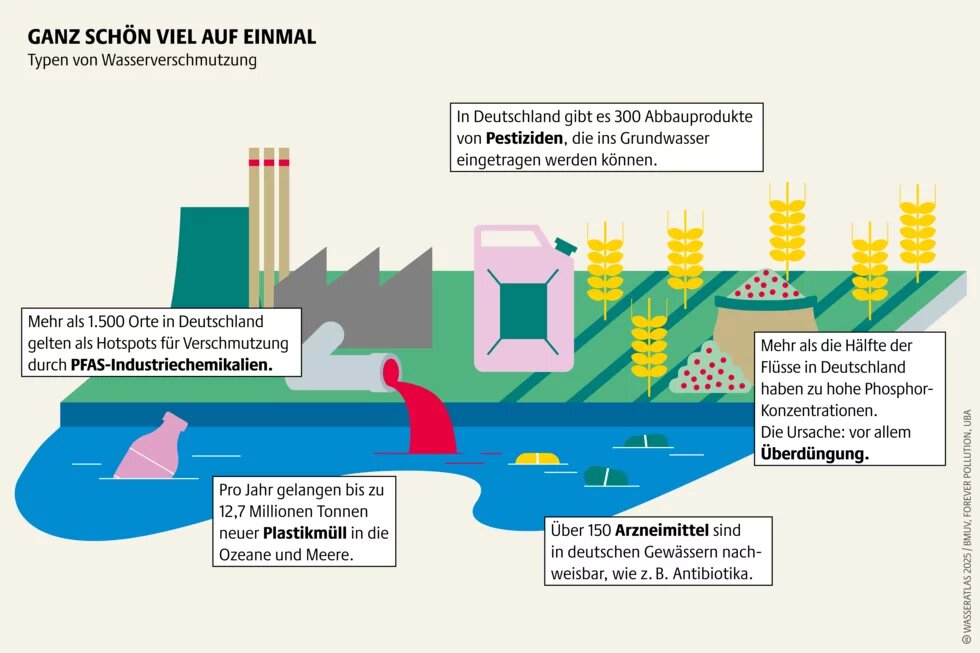

Auch Pestizide belasten Flüsse, Seen, Bäche, Meere und Grundwasserreservoirs. Sie werden in der Landwirtschaft als sogenannte Pflanzenschutzmittel eingesetzt, um Ernten vor Pilzen, Beikräutern und Insekten zu sichern. In Deutschland wurden im Jahr 2023 rund 75.000 Tonnen Pestizide verkauft. Von Äckern und Feldern gelangen sie durch Oberflächenabfluss oder Versickerung in Gewässer, wo sie die Wasserqualität beeinträchtigen und Fische sowie andere Wasserlebewesen und letztendlich auch die Gesundheit von uns Menschen schädigen. In vielen Pestiziden finden sich auch die sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen). In der EU hat sich die Zahl der Obst- und Gemüsesorten, die Rückstände von mindestens einem PFAS-Pestizid aufweisen, in den letzten 10 Jahren verdreifacht. PFAS sind besonders langlebige, in vielen Bereichen eingesetzte Industriechemikalien, die im menschlichen Körper enorme Schäden anrichten können. Sie befinden sich oft auch in Plastikmüll, der Zusatzstoffe wie Weichmacher freisetzt und in immer kleinere Teile zerfällt – dem sogenannten Mikroplastik. Mittlerweile werden auch Düngemittel in Kunststoffschichten gehüllt, um ihre Wirkung zu verlängern. Auf diesem Weg sammelt sich Plastik in Ackerböden an und landet am Ende im Wasser. Meerestiere sind dem Plastikmüll schutzlos ausgeliefert; sie fressen ihn oder verfangen sich in größeren Kunststoffteilen.

Um Mikroplastik, PFAS und Medikamentenreste besser aus dem Abwasser zu eliminieren, plant die EU, größere Kläranlagen mit einer zusätzlichen vierten Reinigungsstufe aufzurüsten. Diese Reinigungsstufe wird allerdings wegen zu hoher Kosten nicht weltweit zum Einsatz kommen können. Und selbst mit einer vierten Reinigungsstufe lassen sich hochproblematische Chemikalien wie PFAS nicht vollständig ausfiltern. Notwendig ist daher, nicht erst tätig zu werden, wenn die Verschmutzung bereits passiert ist – sondern Belastungen von Wasser, Umwelt und menschlicher Gesundheit von Anfang an zu verhindern. Schadstofffreie Produktion ist der beste Weg, die wertvolle Ressource Wasser zu schützen, weil sie Verschmutzung von Beginn an vermeidet. Wird Wasser im Kreislauf geführt und in Produktionsprozessen mehrfach eingesetzt, senkt das sowohl den Verbrauch als auch die Menge des verschmutzten Abwassers. Einige mediterrane EU-Staaten nutzen bereits aufbereitetes Abwasser zur Bewässerung in der Landwirtschaft.

Struktureller Wandel für Wasserschutz

An manchen Stellen kann Abwasser sogar ganz vermieden werden – zum Beispiel durch Trockentoiletten. Was auf Festivals immer mehr zum Standard wird, könnte auch im Alltag dabei helfen, Wasser zu sparen. Trockentoiletten kommen ohne Wasser aus und vermeiden so eine aufwändige chemische und biologische Abwasserbehandlung. Menschliche Fäkalien enthalten außerdem wertvolle Nährstoffe, die hygienisch aufbereitet den Einsatz von synthetischen Düngern reduzieren und die Bodenqualität verbessern können. Individuelle Lösungen reichen jedoch nicht: Für echte Verbesserungen im Wasserschutz braucht es neben technologischen Innovationen vor allem politische Regulierung und gesellschaftlichen Wandel. Grundlegende Änderungen in Landwirtschaft, Industrie und in den Sanitärsystemen sind nötig, um echte Verbesserungen im Wasserschutz zu erreichen.