Die Haltung von Hühnern, Schweinen, Rindern und anderen Tieren schluckt auf der ganzen Welt große Mengen Wasser. Der hohe Verbrauch macht Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit nötig. Und auch pflanzenbasierte Ernährung des Menschen kann dazu beitragen, wertvolles Wasser zu sparen.

Stallhygiene und Wasserbedarf

In der Tierhaltung wird Wasser nicht nur zur Versorgung der Tiere mit Trinkwasser, sondern auch bei der Futterherstellung und der Stallhygiene benötigt; und anschließend in der Fleischverarbeitung. Wie viel das ist, zeigt die folgende Rechnung: So benötigen beispielsweise 9,5 Millionen Mastschweine in Deutschland 76 Millionen Liter Wasser – pro Tag. Das entspricht der Füllmenge von 30 olympischen Schwimmbecken. Diese Menge umfasst nur den Bedarf für die Wasserversorgung der Tiere. Der Wasserbedarf für die Stallhygiene und Aufbereitung des schmutzigen Wassers ist noch nicht mit eingerechnet.

Wasserverbrauch in der Tierhaltung

Der Wasserverbrauch für die Produktion von Fleisch ist enorm: Entscheidend ist aber woher das Wasser kommt. Oft wird in diesem Kontext auf eine Studie aus dem Jahr 2010 verwiesen, die den Wasserverbrauch für verschiedene Beispiele durchgerechnet hat. Die Forschenden gehen davon aus, dass ein Rind im Alter von drei Jahren geschlachtet wird – und bis zu diesem Zeitpunkt 24.000 Liter Wasser und 8.500 Kilogramm Futter zu sich genommen hat. Zusammen mit dem Wasserverbrauch für die Säuberung des Stalls ergibt das einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 15.455 Litern für ein Kilogramm Steak. Beachtet werden muss hier: diese Zahl umfasst sowohl grünes Wasser als auch graues und blaues Wasser. Rechnet man damit weiter, hat ein Rind, das in einer niederschlagsreichen Region extensiv auf der Weide gehalten wurde, einen vergleichsweise hohen Wasserfußabdruck. Dies ist jedoch nicht grundsätzlich negativ, da es sich hierbei überwiegend um grünes Wasser, also Regenwasser handelt, das sonst kaum oder gar nicht für andere Nutzungen zur Verfügung stehen würde.

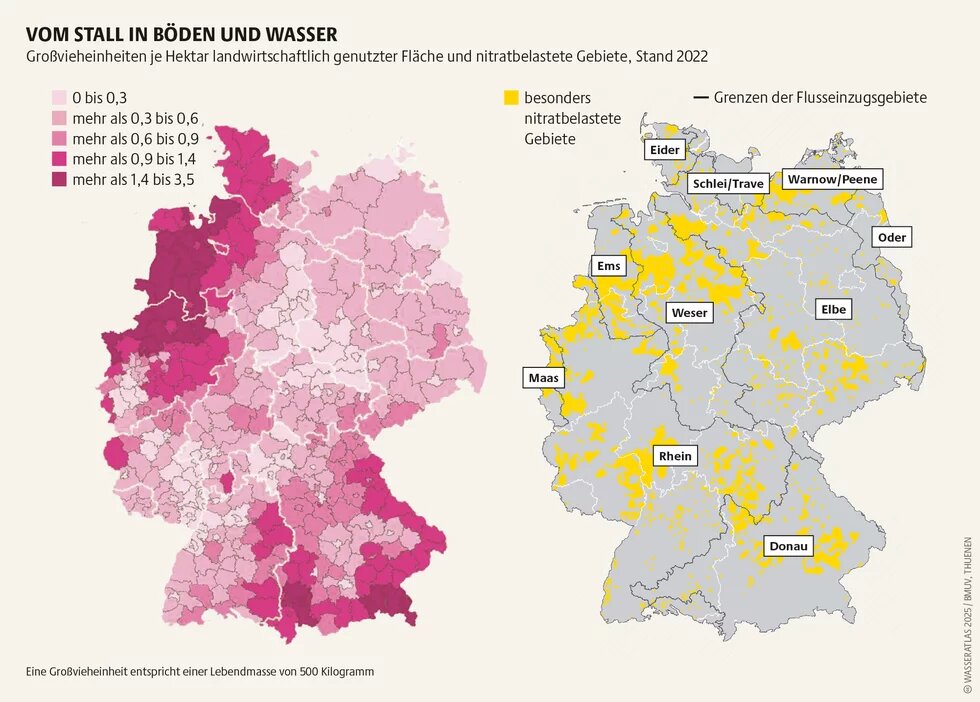

Deutlich bedenklicher ist der Verbrauch von blauem oder grauem Wasser. In Abgrenzung zu grünem Wasser wird als blaues Wasser jenes bezeichnet, das für künstliche Bewässerung, zum Beispiel von Futtermitteln, eingesetzt wird. Und graues Wasser umfasst jene Menge, die benötigt wird, um verunreinigtes Wasser, zum Beispiel durch Nährstoffeinträge, so weit zu verdünnen, dass die Wasserqualität den gesetzlichen Vorgaben entspricht. So belastet die konzentrierte Tierhaltung durch Überdüngung von Feldern Böden, Grundwasser und Gewässer mit Nitrat. Untersuchungen zeigen: Drei Viertel der gesamten Stickstoffeinträge in deutschen Oberflächengewässern stammen aus der Landwirtschaft. Im deutschen Grundwasser überschreitet Nitrat bei jeder vierten Messstelle den gesetzlichen Höchstwert von 50 Milligramm pro Liter. Hoch ist die Belastung durch Nitrat zum Beispiel im sogenannten Schweinegürtel rund um Oldenburg sowie im Münsterland. Dort finden sich zahlreiche Mastanlagen mit intensiver Haltung vieler Tiere auf kleiner Fläche und mit hohem Futtermittelverbrauch.

In der Produktionskette von Fleisch spielen Schlachthöfe eine große Rolle. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland ein Fleischaufkommen von 8,2 Millionen Tonnen Schlachtgewicht. Davon stammen 60 Prozent von Schweinen. Pro Tonne geschlachteten Fleisches verbrauchen Schlachthöfe Schätzungen zufolge etwa 5.300 Liter Wasser. Das Wasser wird vor allem für Reinigung und Desinfektion gebraucht und je nach Tierart auch zum Brühen, also dem Übergießen oder Eintauchen von Tieren in heißes Wasser. Weil das Abwasser in Schlachthöfen große Mengen Blut, Fett und Feststoffe enthalten kann, ist die Reinigung sehr aufwändig und wasserintensiv. Schlachthöfe könnten zum Wassersparen den Reinigungsdruck der Hochdruckreiniger anpassen, moderne Technologien einsetzen, um Abwasser aufzubereiten oder Wasser recyceln. Jedoch: Moderne Aufbereitungsanlagen für Abwasser sind teuer und Recyclingmethoden aus hygienischen Gründen komplex. Deshalb erfolgt in den Betrieben bislang meist nur eine Vorklärung des Wassers, das anschließend in öffentliche Kläranlagen eingeleitet wird.

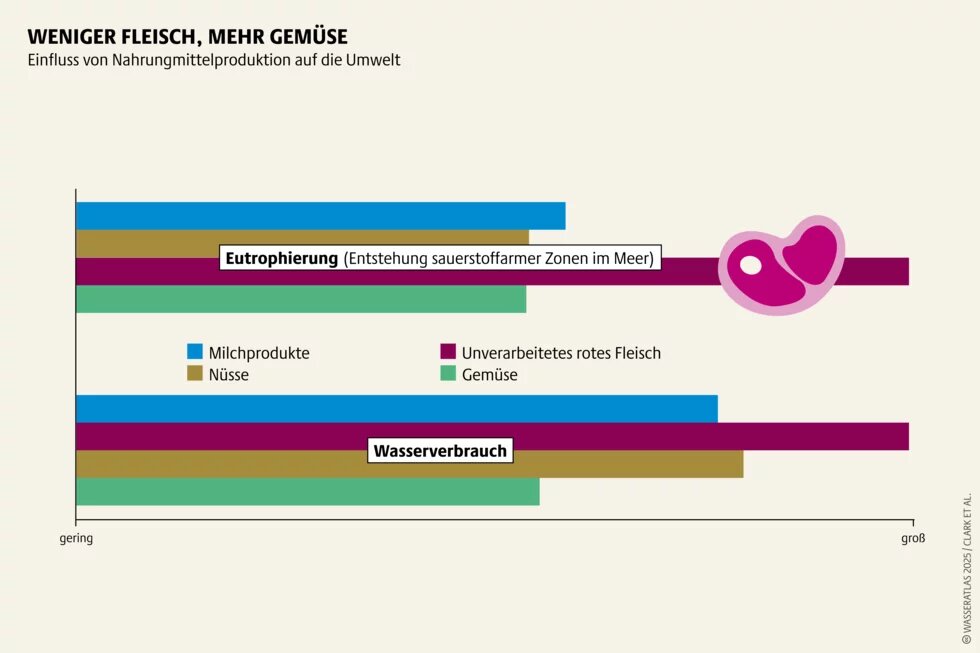

Anreize für wasserschonende Ernährung

Auch wenn Tierhaltung enorme Mengen Wasser verbraucht, steht sie nicht prinzipiell im Widerspruch zum Schutz der Wasserressourcen. Ein Beispiel dafür sind wilde Wasserweiden. Im naturnahen Zustand sind Flussauen das artenreichste Ökosystem Europas; als Überflutungsfläche können sie Starkregen und Dürre abpuffern. Jedoch sind hierzulande weniger als 10 Prozent der für Überflutungen geeigneten Flussauen noch intakt – in ihnen wird gepflügt, Mais gepflanzt, werden Häuser und Straßen gebaut. Werden Auen wieder in wilde Weiden verwandelt, hieße das: Entlang von Flüssen grasen robuste Rinderrassen wie Galloways und Wasserbüffel. Durch Fraß, Tritt und Dung und als Samentaxi sorgen sie für die Ansiedlung zahlreicher auentypischer Tier- und Pflanzenarten. Die Klimakrise mit ihren Dürren führt dazu, dass jeder Tropfen Wasser kostbar wird. Politische Maßnahmen müssen daher dazu beitragen, Tierhaltung und Gewässerschutz in Einklang zu bringen. Entscheidend ist, die Tierzahlen pro Betrieb sowie den Konsum tierischer Produkte zu senken. Landwirt*innen sollten für wasserwirksame Maßnahmen stärker finanziell entlohnt werden. Für die Wiederherstellung von Auen und Mooren zur Nutzung für Wasserbüffel und den Anbau von Paludikulturen braucht es langfristige finanzielle Unterstützung und neue Wertschöpfungsketten. Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) kann dazu beitragen, diese Umstellung zu fördern. Regionale, ökologisch produzierte und vor allem pflanzliche Lebensmittel sind oft deutlich wasserschonender. Untersuchungen zeigen: Mit dem Wasser, dass eine Person mit nur einem fleischfreien Tag pro Woche spart, könnte sie 1,5 Jahre lang jeden Tag duschen. Die EU kann Anreize für eine pflanzenbasierte Ernährung schaffen, indem sie ein Verpackungslabel einführt, das den Wasserverbrauch von Produkten sichtbar macht.