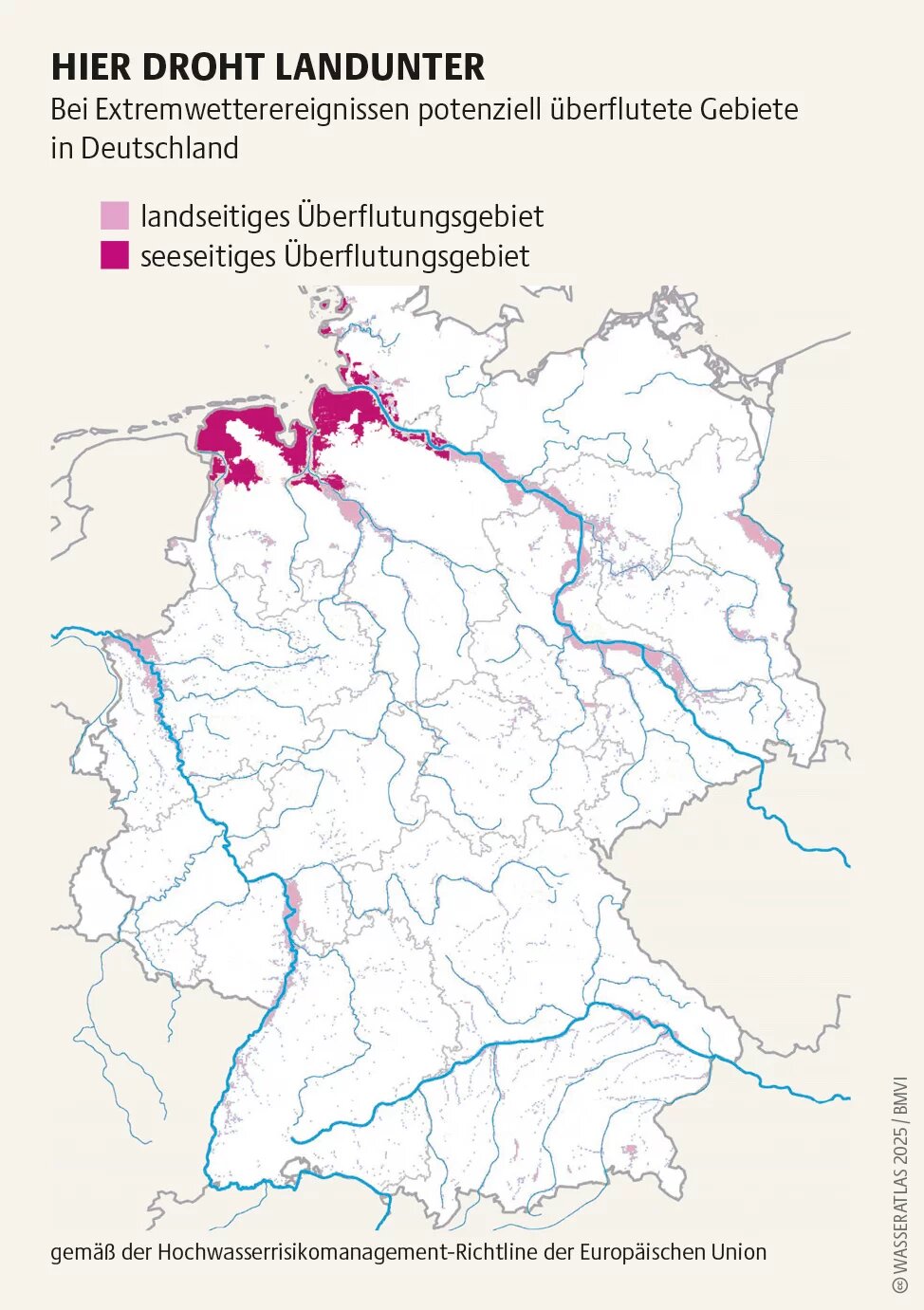

Durch die Klimakrise wird Starkregen immer öfter auch deutsche Städte überfluten. Das bedroht Menschenleben und kostet viele Milliarden Euro. Veraltete Pläne und unklare Zuständigkeiten haben Hochwasserschutz bislang erschwert. Um das zu ändern, braucht es bessere Abstimmung zwischen Behörden. Außerdem muss Hochwasserschutz stärker in die Planung neuer Siedlungen einfließen – und der Umgang mit Wissen transparenter werden.

Flussbegradigungen erhöhen Hochwassergefahr

Lange Zeit lag der Fokus von Wassermanagement darauf, Wasser schnell zu haben und schnell abfließen zu lassen. Möglichst viel Fläche sollte für Wohnhäuser, Gewerbe, Fabriken und Landwirtschaft zur Verfügung stehen; steigender Platzbedarf ließ Siedlungen seit der Industrialisierung immer näher an die Ufer von Flüssen rücken. Mit der Klimakrise müssen wir uns auf stärkere und häufigere Hochwasserkatastrophen einstellen. Viele Entscheidungen der Vergangenheit stellen sich nun als Fehler heraus. So wurden zum Beispiel viele Flüsse begradigt und durch Dämme und Deiche von Auen und natürlichen Überschwemmungsflächen getrennt. Dadurch kann das Wasser nicht mehr ausweichen und fließt schneller und in größeren Mengen flussabwärts. Das erhöht dort die Hochwassergefahr, genau wie Versiegelung: Sind Böden überbaut, betoniert, asphaltiert, kann Wasser etwa nach Starkregen nicht mehr versickern und überschwemmt Straßen und Wohngebiete.

Hochwasserkosten in Deutschland

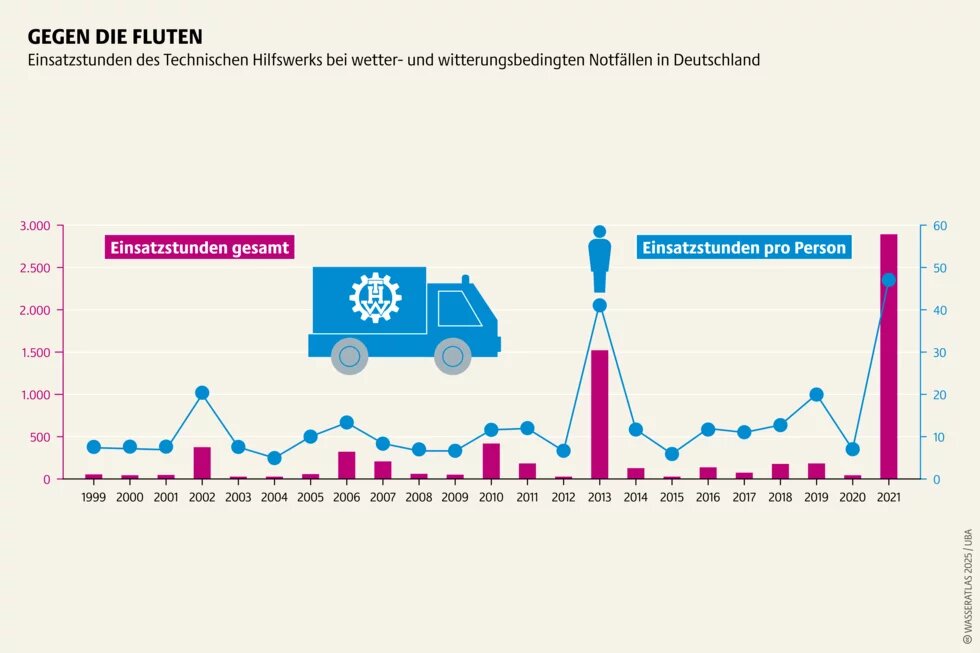

Studien zufolge drohen Deutschland hohe Kosten durch Hochwasser. Ohne Anpassungsmaßnahmen könnte die Summe bis 2040 über 1 Milliarde Euro pro Jahr betragen. Der Ernst der Lage hat dazu geführt, dass Politik und Verwaltung seit Jahren versuchen, frühere Entscheidungen rückgängig zu machen. Flüssen soll wieder mehr Raum gegeben werden – und immer öfter fließen bei der Raumplanung auch Überlegungen zu Wasserkreisläufen ein. Dazu gehört etwa, Regenwasser durch bauliche Maßnahmen gezielt zu speichern, damit es kontrolliert versickern oder abfließen kann. Doch nötige raumplanerische Maßnahmen werden oft dadurch erschwert, dass Naturräume und Einzugsgebiete von Flüssen durch verschiedene Hoheits- und Eigentumsrechte zerstückelt sind. Abstimmungsprobleme zwischen Verwaltungseinheiten und unklare Zuständigkeiten können effektives Handeln verhindern. Das war beispielsweise im Ahrtal der Fall, wo sich das Hochwasser 2021 im Grenzgebiet von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ereignete.

Herausforderungen in der Raumplanung

Mittlerweile ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass für effektiven Hochwasserschutz mehr Abstimmung nötig ist. Zum Beispiel werden Wasserämter inzwischen viel früher in die Planung neuer Siedlungen einbezogen. Am herausfordernsten für die Umsetzung natürlicher Anpassungsmaßnahmen ist jedoch der Bestand, also bereits fertiggeplante und gebaute Siedlungen sowie Grundstücke privater Eigentümer*innen. Das bereitet Behörden einige Probleme. So gibt es zwar gesetzlichen Spielraum, Grundstücksrechte für den Hochwasserschutz einzuschränken. Das Hochwasserschutzgesetz II erlaubt etwa, dass Grundstücke für den Hochwasserschutz enteignet werden dürfen, vergleichbar mit Enteignungen für den Autobahnausbau. Genutzt wird diese Möglichkeit bislang jedoch kaum. Um Hochwasserrisiken beim Bau neuer Siedlungen zu reduzieren, sind verlässliche Prognosen zur Wahrscheinlichkeit und zum Ausmaß von Hochwasser nötig. Diese zu erarbeiten ist jedoch durch verschiedene Faktoren aktuell noch schwierig. So dauert es in der Regel lange, bis Klimaprojektionen ihren Weg in die Verwaltung finden. Und oft nutzen Bundesländer unterschiedliche Bemessungsgrundlagen für Extremhochwasser, was die Abstimmung von Raumordnungsplänen zwischen benachbarten Regionen kompliziert gestaltet. Eine bundesweite Analyse von Regionalplänen ergab: Hochwassermaßnahmen werden bisher zu selten rechtlich bindend und geographisch klar festgelegt. Ein weiteres Problem ist, dass Verwaltungsdaten nicht zentral und strukturiert vorliegen.

Konflikte im Wasserschutz

Oft werden sie der Forschung bewusst nicht zugänglich gemacht, zum Beispiel, weil fehlerhafte Behördenentscheidungen nicht öffentlich werden sollen. Auch andere Akteure sehen mehr Transparenz mitunter kritisch – so gibt es in der Immobilienwirtschaft Unternehmen, die Wertverluste ihrer Renditeobjekte fürchten, wenn Hochwasserrisiken öffentlich werden. Damit Wassermanagement den künftigen Herausforderungen gerecht werden kann, sollten Ökosysteme stärker im Zusammenhang betrachtet werden, über behördliche und Grundstücksgrenzen hinweg. Die Renaturierung von Flüssen und Auen und der Rückbau von Deichen zur Schaffung von Rückhalteflächen hilft dabei, Ortschaften auf natürlichem Weg vor Überschwemmungen zu schützen. Wasserkreisläufe müssen in Behörden bedacht, Verwaltungsstrukturen geändert und Wissensmanagement verbessert werden. Dabei treffen oft konkurrierende Interessen verschiedener Akteure aufeinander. Um diese Konflikte zu moderieren und eingefahrene Strukturen aufzubrechen, braucht es mehr Transparenz, ob und wie Gesetze und Verwaltungsentscheidungen umgesetzt werden. Außerdem muss deutlich werden, welche Auswirkungen es hat, wenn wir nicht handeln und wen die Folgen treffen.