Renaturierungen und Landwirtschaft, die Boden wieder aufbaut, können Klimalandschaften schaffen, die Kohlenstoff und Wasser speichern. Sie helfen damit gegen Dürre und Fluten, fördern Artenvielfalt und kühlen das Klima. Das erhält auch die kleinen und regionalen Wasserkreisläufe, die das Leben auf Erden aufrechterhalten.

Wasserkreisläufe in Gefahr

Stellt man sich die Erde vereinfacht als großes Lebewesen vor, dann sind die Flüsse und das unterirdische Grundwasser ihre Venen und Adern. Sie regulieren den Stoffwechsel des Planeten. Der Boden mit seiner Pflanzendecke ist die Haut der Erde. Die Bäume und Pflanzen wiederum sind als Schweißdrüsen dafür zuständig, Wasser verdunsten zu lassen und die Haut so zu kühlen. Doch die lokalen und regionalen Wasserkreisläufe sind durch die Zerstörung intakter Landschaften bedroht – Waldrodungen, Monokultur, degradierte Böden, Flussregulierungen und zerstörte Moore führen zum Verlust fruchtbaren Bodens und natürlicher Vegetation. Seit Langem warnt die Klimaforschung vor globalen Kipppunkten. Auch die Störung der Wasserkreisläufe durch den Verlust natürlicher Vegetation und Degradierung der Böden könnte ein solcher Kipppunkt sein, der lebenswichtige Prozesse irreparabel stört, die große Teile der Welt grün und bewohnbar machen.

Klimafreundliche Vegetation fördern

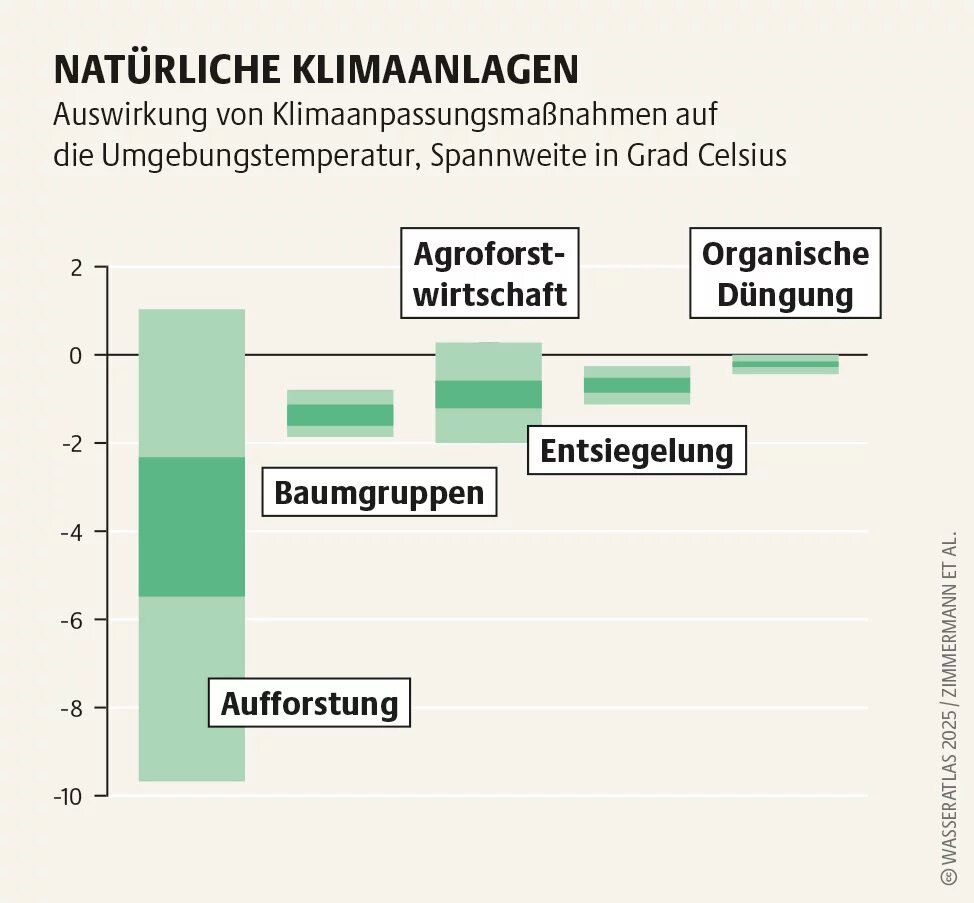

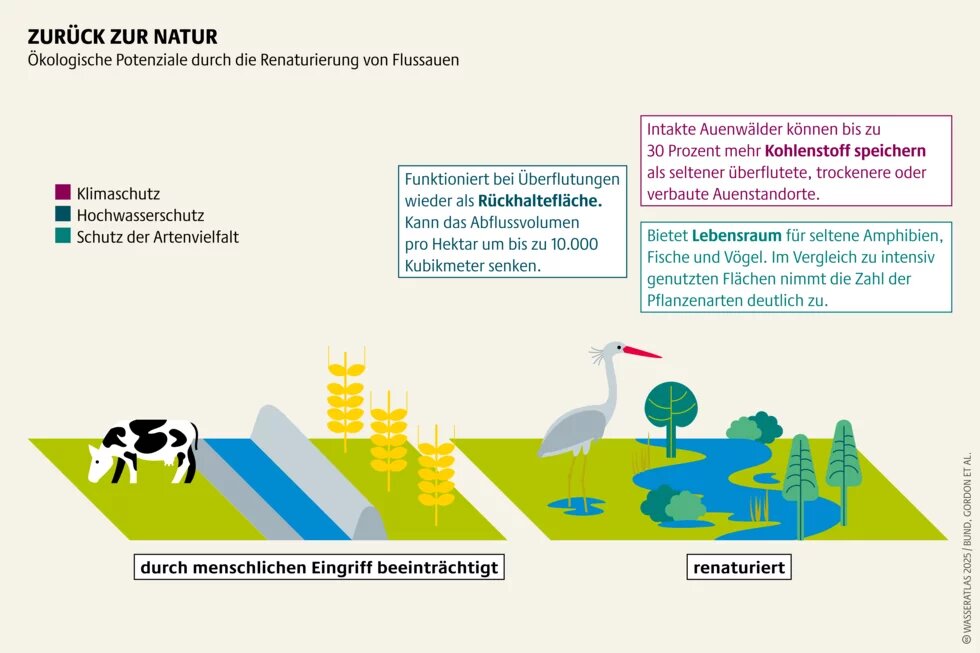

Doch das lässt sich durch entschlossenes Handeln verhindern. So können mit mehr Vegetation und fruchtbaren humusreichen Böden ganze Landschaften gekühlt und wiederbelebt werden. Wasser kann wortwörtlich angepflanzt werden. Pflanzen bestehen zu einem großen Teil aus Wasser und verdunsten über ihre Blätter enorme Mengen Feuchtigkeit, die wieder Teil des Wasserkreislaufs wird. Ein einziger großer Baum kann mehrere hundert Liter Wasser an einem Sommertag verdunsten und erzeugt damit pro 100 Liter so viel Verdunstungskälte wie zwei Klimaanlagen. Das funktioniert jedoch nur, wenn der Regen in den Boden einsickern und dort so lange wie möglich bleiben kann. Entscheidend dafür ist, Wasserkreisläufe zu verlangsamen. Beispiele: Flüsse und Bäche, die der Mensch begradigt, verbaut, kanalisiert hat, müssen wieder natürlich mäandern und über die Ufer treten können. In Städten sollte so viel Boden wie möglich entsiegelt und Regenwasser aufgefangen werden. Und: Je humusreicher ein Boden ist, desto besser – umso mehr Wasser kann er speichern.

Natürlichen Klimaschutz stärken

In der Landwirtschaft sollte der Boden daher immer bedeckt und vor Verdunstung und Erosion geschützt bleiben. Untersaaten können Humus aufbauen, genau wie Zwischenfrüchte, Pflugverzicht und die Nutzung von Kompost. Agroforstsysteme, die Bäume und Hecken in Acker und Feld integrieren, können Boden aufbauen, Wasserabfluss verlangsamen und speichern. Mit enormen Effekten: Mit Bäumen bepflanzte Bereiche kühlen die Umgebung um mehrere Grad Celsius, bremsen Wind und erhöhen die Artenvielfalt durch Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten. Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern steigert sogar die Erträge, weil sich zusätzlich Holz, Beeren und Nüsse ernten lassen. Natürlicher Klimaschutz bietet gewaltige Potenziale, um gestörte Kreisläufe und geschädigte Natur zu reparieren. So könnte die Renaturierung von nur 15 Prozent der globalen Ökosysteme 60 Prozent des Artensterbens verhindern und dazu beitragen, dass rund 300 Gigatonnen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO₂) gespeichert statt in die Atmosphäre entlassen werden.

Schutz und Wiedervernässung der Moore sollten Vorrang haben. Hierzulande sind rund 95 Prozent für Agrar-, Forst- und Torfnutzungen künstlich trockengelegt worden. Würde man weltweit jene vier Millionen Quadratkilometer Feuchtgebiete renaturieren, die durch menschlichen Eingriff ihre natürliche Funktion verloren haben, könnten diese Feuchtgebiete 100 bis 400 Gigatonnen CO₂ speichern. 400 Gigatonnen entsprechen mehr als dem Zehnfachen der weltweiten jährlichen Emissionen. Zusätzlich wirkt sich die Renaturierung positiv auf Artenschutz und Wasserspeicherung aus. Die wiedervernässten Moore könnten dennoch landwirtschaftlich genutzt werden. Paludikultur ermöglicht, dass dort Wasserbüffel weiden oder nachwachsende Baustoffe wie Schilf wachsen.

Die Lösung liegt also nahe: Mit regenerierten Wasserkreisläufen, mit mehr Vegetation und fruchtbaren Böden können ganze Landschaften als Klimalandschaften wiederbelebt werden. Beispiele sind renaturierte Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete, Ackerflächen mit integrierten Agroforstsystemen oder wiedervernässte Moore. Und nicht zuletzt Schwammstädte, in denen entsiegelte Flächen durch Speicherung von Regenwasser Überschwemmungen verhindern und begrünte Dächer das Mikroklima kühlen. Eine Studie zeigt beispielhaft für den brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis, was all das bewirken kann: Mit mehr Bäumen und Feuchtgebieten könnte die dortige Umgebungstemperatur um bis zu 3,5 Grad gesenkt werden. Damit der Aufbau von Klimalandschaften erfolgreich ist, bedarf es klarer politischer Rahmenbedingungen. Landwirtschaftliche Betriebe, die sich auf Paludikultur spezialisieren, brauchen Planungssicherheit und finanzielle Anreize. Gleichzeitig müssen Wertschöpfungsketten entwickelt werden, die beispielsweise das Baugewerbe miteinbeziehen und den Absatz nachhaltiger Produkte aus Moorpflanzen wie Schilf oder Torfmoosen fördern. So gelingt es, Wasserkreisläufe zu regenerieren, Kohlenstoff zu speichern, die Erde zu kühlen und die Artenvielfalt erblühen zu lassen. Das schafft wertvolle Räume für alle Menschen, Pflanzen und Tiere.