Afrika gehört zu den Regionen der Welt, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, und kämpft gleichzeitig mit einer stetig wachsenden Schuldenlast. Ein neuer Policy Brief analysiert, wie sich Schulden und Klimavulnerabilität gegenseitig verstärken. Er enthält einen Vorschlag, Schuldenerlass mit Klima- und Entwicklungszielen zu verknüpfen, um afrikanischen Ländern zu helfen, der Schulden-Klima-Falle zu entkommen und die Voraussetzungen für ein nachhaltigeres und gerechteres globales Finanzsystem zu schaffen.

Afrika steht an vorderster Front zweier sich überschneidender Krisen: zunehmende Schuldenprobleme und eskalierende Klimakatastrophen. Die öffentliche Auslandsverschuldung hat sich seit 2008 mehr als verdreifacht, wobei die Schulden gegenüber privaten Anleihegläubigern besonders stark gestiegen sind. Diese Belastung wurde durch den Anstieg der globalen Kreditkosten und den anhaltenden Wertverlust afrikanischer Währungen gegenüber dem US-Dollar noch verschärft.

In unserem neuen Policy Brief, veröffentlicht vom Projekt „Debt Relief for a Green and Inclusive Recovery“ (DRGR), zeigen Alex Dryden und Ulrich Volz, wie sich die Schuldenlast Afrikas und seine Anfälligkeit für den Klimawandel gegenseitig verstärken. Viele Volkswirtschaften des Kontinents gehören zu den am stärksten vom Klima bedrohten weltweit, erhalten aber nur einen Bruchteil der benötigten Finanzmittel für Anpassungsmaßnahmen. Besonders alarmierend: Subsahara-Afrika gibt mittlerweile mehr für den Schuldendienst aus als es an Klimafinanzierung erhält. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, fordern wir, die Schuldenbehandlung mit Klima- und Entwicklungszielen zu verknüpfen – kombiniert mit Reformen der Schuldentragfähigkeitsanalyse des IWF und einer Ausweitung der Liquiditätshilfen.

Verschuldung hat sich verdreifacht – fiskalischer Spielraum ist zusammengeschrumpft

In den letzten 15 Jahren hat sich die Auslandsverschuldung Afrikas mehr als verdreifacht: von rund 200 Milliarden US-Dollar (2008) auf über 700 Milliarden US-Dollar (2023). Ein Großteil dieses Anstiegs geht auf die Kreditaufnahme bei privaten Anleihegläubigern zurück, deren Anteil von 25 Milliarden auf fast 186 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

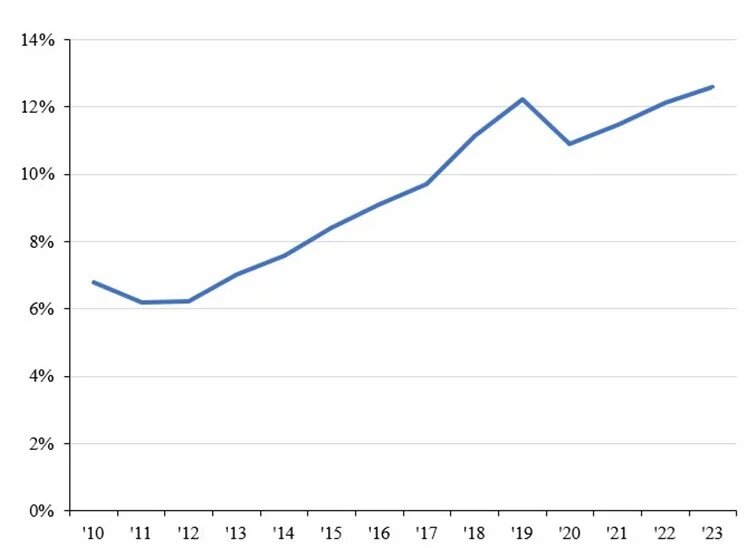

Gleichzeitig haben afrikanische Währungen gegenüber dem US-Dollar stark an Wert verloren, während die globalen Kreditkosten gestiegen sind. Zusammen bedeuten diese Entwicklungen, dass afrikanische Regierungen heute so viel wie nie zuvor für den Schuldendienst ausgeben müssen. Abbildung 1 zeigt, dass sich der durchschnittliche Anteil der Staatsausgaben für Zinszahlungen zwischen 2012 und 2023 verdoppelt hat und 2023 auf 12,7 % gestiegen ist. Mehr als die Hälfte der afrikanischen Länder gibt inzwischen mehr für den Schuldendienst aus als für das Gesundheitswesen.

Klimaschutzbedarf übersteigt verfügbare Finanzmittel stark

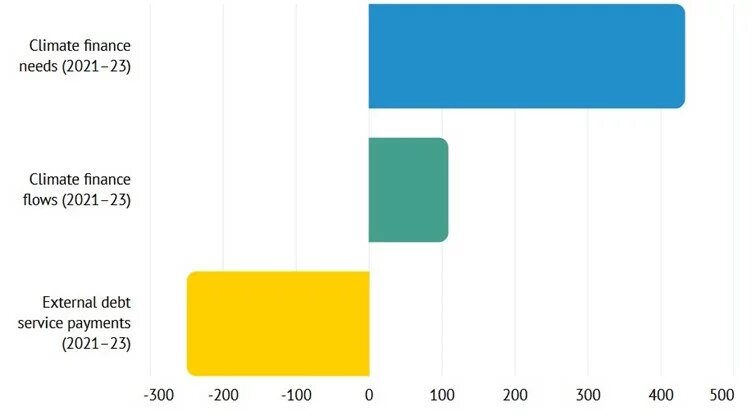

Diese finanzielle Belastung steht im direkten Widerspruch zum enormen Investitionsbedarf Afrikas im Klimaschutz. Subsahara-Afrika wird in diesem Jahrzehnt mehr als 1,4 Billionen US-Dollar (etwa 143 Milliarden pro Jahr) benötigen, um seine Anpassungs- und Resilienzziele zu erreichen. Die tatsächlichen Klimafinanzierungsströme beliefen sich zwischen 2021 und 2023 jedoch nur auf durchschnittlich 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr (Abbildung 2). Noch problematischer: Mehr als die Hälfte dieser Mittel fließt als neue Schulden – nicht als Zuschüsse – und treibt die Verschuldung weiter in die Höhe.

Das Paradoxe: Länder nehmen Kredite auf, um sich vor genau den Klimaschocks zu schützen, die ihre Schuldenlast verschlimmern. Gleichzeitig werden afrikanische Regierungen in diesem Jahrzehnt voraussichtlich 865 Milliarden US-Dollar für den Schuldendienst ausgeben – fast so viel, wie sie für Klimaresilienz benötigen.

IWF unterschätzt Risiken

Die Schuldentragfähigkeitsanalyse (engl. Debt Sustainability Analysis, DSA) des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist der globale Maßstab für die Bewertung von Staatsverschuldungsrisiken. Allerdings berücksichtigt ihr Rahmenwerk nicht die Kosten für Klimaresilienz und nachhaltige Entwicklung. Dadurch erscheinen viele afrikanische Volkswirtschaften auf dem Papier als „nachhaltig“ – bis die nächste Krise eintritt.

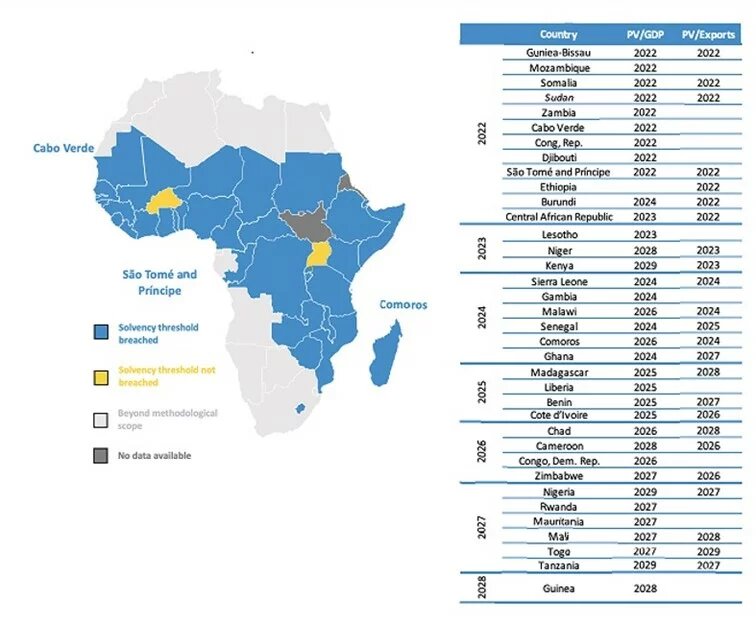

Eine verbesserte DSA-Methodik, die Ausgaben für Klimaschutz und die SDGs einbezieht, zeigt ein ganz anderes Bild. Unsere Analyse vom letzten Jahr war bereits düster, aber die Lage hat sich weiter verschlechtert. Unsere aktualisierte Analyse (Abbildung 3) belegt: Bis 2023 hatten bereits 15 afrikanische Länder die Solvenzschwellen überschritten. Bis 2029 werden voraussichtlich alle bis auf zwei (Burkina Faso und Uganda) folgen – wenn die notwendigen Klima- und Entwicklungsinvestitionen einbezogen werden.

Politische Dynamik ist beispiellos – doch konkrete Maßnahmen fehlen

Gleichzeitig hat das Thema Verschuldung auf der politischen Agenda an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2024 verabschiedete die Afrikanische Union die Lomé-Erklärung, ihre erste gemeinsame Position zur Schuldenreform. Diese Dynamik setzte sich 2025 auf der Vierten Konferenz der Vereinten Nationen zur Entwicklungsfinanzierung in Sevilla (Finance for Development, FfD4) fort, wo afrikanische Verhandlungsführer auf eine UN-Rahmenkonvention zur Staatsverschuldung drängten. Auch Südafrika hat das Thema der Schuldentragfähigkeit ins Zentrum seiner G20-Präsidentschaft gestellt und ein afrikanisches Expertengremium zum Thema Verschuldung einberufen. Weitere Initiativen wie die Jubilee Commission, die Expertengruppe des UN-Generalsekretärs zum Thema Verschuldung und die African Leaders Debt Relief Initiative haben die Forderungen nach Reformen verstärkt. Doch trotz dieses wachsenden Bewusstseins bleiben konkrete Maßnahmen und systemische Reformen weiterhin aus.

DRGR-Vorschlag: Schuldenerlass mit Klimaresilienz verknüpfen

Um die Schulden- und Klimakrise zu bewältigen, fordert das DRGR-Projekt eine grundlegende Umstrukturierung der Schuldenbewertung und -verwaltung. Der Vorschlag basiert auf drei Komponenten (Abbildung 4):

- Reform des DSA-Rahmens, damit die Schuldentragfähigkeitsanalyse den Investitionsbedarf für Klima und Entwicklung vollständig berücksichtigt.

- Wirksame Entschuldung für Länder in Schuldennot – einschließlich aller Gläubigerklassen (auch private und multilaterale Kreditgeber) – verknüpft mit neuen, günstigen Finanzierungen.

- Unterstützung für Länder mit Liquiditätsengpässen durch Bonitätsverbesserungen, Umschichtungen von Sonderziehungsrechten, konzessionäre Kredite und innovative Instrumente wie Schulden-für-Klima-Swaps.

Länder, die von einem Schuldenerlass profitieren, sollten sich verpflichten, die frei gewordenen Ressourcen in grüne und inklusive Entwicklungsstrategien zu investieren – im Einklang mit den national festgelegten Beiträgen für die Klimaschutzziele (engl. nationally deteremined contributions, NDCs) und den Umsetzungsplänen für die Nachhaltigkeitsziele. Transparenz, verbesserte Schuldenstandards und eine gestärkte öffentliche Finanzverwaltung wären Teil dieser Verpflichtung.

Aktuelle Dynamik in Maßnahmen umsetzen

Die politische Dynamik in Sachen Schuldenreform ist unbestreitbar – doch ohne systemische Veränderungen droht Afrika, in einem Kreislauf aus Verschuldung, Klimavulnerabilität und Unterentwicklung gefangen zu bleiben. Der bevorstehende G20-Gipfel bietet die Chance, diese Erkenntnisse in konkrete Taten umzusetzen.

Die Staats- und Regierungschefs sollten das Umschuldungsrahmenwerk der G20 (Common Framework) auf Länder mit mittlerem Einkommen ausweiten, eine faire Beteiligung aller Gläubiger sicherstellen und Klima- und Entwicklungsausgaben in die Schuldenbewertungen des IWF einbeziehen. Automatische Schuldenmoratorien in Krisenzeiten, ein globales Schuldenregister für mehr Transparenz und eine stärkere Liquiditätsunterstützung – einschließlich Sonderziehungsrechts-Umschichtungen und Schulden-für-Klima-Swaps – sind wichtige nächste Schritte. Entscheidend ist, dass jeder Schuldenerlass an grüne und inklusive Konjunkturstrategien geknüpft wird, damit der fiskalische Spielraum für Resilienz, Dekarbonisierung und die SDGs genutzt wird.

Die G20 kann durch diese Maßnahmen den afrikanischen Ländern helfen, der Schulden-Klimafalle zu entkommen, und die Voraussetzungen für ein nachhaltigeres und gerechteres globales Finanzsystem schaffen.