Theater sind auf die Perspektiven der sogenannten Anderen angewiesen, wenn sie nicht irrelevant werden und ihre moralische Autorität verlieren wollen, sagt der Autor Necati Öziri. Wie man sie für alle zugänglicher machen kann, diskutiert er im Gespräch mit Elizabeth Blonzen.

Das Gespräch führte Prof. Elizabeth Blonzen, Max-Reinhardt-Seminar Wien

Wien/Berlin, Winter 2024, Vormittag. Zeit ist für Necati Öziri Mangelware. Seit er mit seinem Roman «Vaterland» auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, ist er ein gefragter Gesprächsteilnehmer, hat eine Poetik-Vorlesung an einer Hochschule und liest landauf, landab aus seinem Buch. Ich habe ein Speed-Date von fünfunddreißig Minuten. Intensiv und informativ.

Necati, was verstehst du unter Rassismus?

Die beste Definition stammt in meinen Augen von Susan Arndt und Nadja Ofuatey-Alazard: «Die Verknüpfung von Vorurteilen mit institutioneller Macht. Entgegen der landläufigen Meinung ist für Rassismus eine Abneigung oder Böswilligkeit gegenüber Menschengruppen keine zwangsläufige Voraussetzung. Rassismus ist keine persönliche oder politische Einstellung, sondern ein institutionalisiertes System, in dem soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen für weißen Alleinherrschaftserhalt wirken.»

Weswegen findest du diese Definition so treffend?

Weil sie deutlich macht, dass Rassismus ein System ist, im Prinzip also eine Ordnungsmethode. Und die hat nichts damit zu tun, ob ich jemanden persönlich mag oder eben nicht. Genauso wie Sexismus in einem Patriarchat ein Gesellschaftssystem ist, in dem beispielsweise Verletzungen, Gewalt und Macht auf verschiedene soziale Geschlechter unterschiedlich verteilt sind.

Welche eigenen Erfahrungen machst du mit Rassismus, als Mensch, als Dramaturg, als Autor?

Ich bin schon seit 2017 nicht mehr festangestellt am Theater. Aber natürlich ist auch diese Institution durch Rassismus als Ordnungsprinzip strukturiert, das Macht und Vulnerabilität verteilt. Und es wirken natürlich mehrere Ismen gleichzeitig, in- und miteinander. Es gibt also Klassismus, Sexismus, Ableismus und so weiter. Man muss das intersektional betrachten. Ich könnte auf der einen Seite hervorheben, dass ich von Marginalisierung betroffen bin, weil ich den Namen habe, den ich habe, und die Haarfarbe, die ich habe. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich als Dramaturg und Autor in der Machtachse oder Hierarchie des Theaters weiter oben angesiedelt bin.

Und als Autor?

Ich finde, im Theaterbetrieb spielen Autor*innen eigentlich keine Rolle, auch wenn häufig das Gegenteil behauptet wird. Die deutsche Theaterlandschaft schreibt sich die Bedeutung von Autor*innenschaft gern auf die Fahne, aber seien wir doch ehrlich: Im Stadttheater geht es fast immer um Regie. Ich weiß, wie die Spielpläne in der Regel gemacht werden. Da steht für Januar ein Regie-Name, für Februar ein Regie-Name und für März ein Regie-Name. Ganz selten wird anders herum gedacht und überlegt: Welchen Stoff wollen wir eigentlich hier und heute erzählen? Da spüre ich einen Unterschied zum Literaturbetrieb, wo ich als Autor einen ganz anderen Stellenwert einnehme, wo auch der Text eine andere Relevanz hat.

Wie bezeichnest du dich selbst?

Das hängt vom jeweiligen Kontext ab. Es gibt Situationen, in denen ich darauf beharre, dass ich deutsch bin, ganz platt, ohne jeglichen Zusatz, weil mir mein Gegenüber das Deutschsein absprechen will. Und es gibt Situationen, in denen es wichtig ist, bestimmte Erfahrungen sichtbar zu machen. Dann kann es sinnvoll sein, zum Beispiel Person of Color als Selbstbezeichnung zu wählen. Das fühlt sich für mich aber meist nur im deutschsprachigen Kontext richtig an. Es gibt also keine pauschale Antwort drauf. James Baldwin hat mal gesagt, «I don't believe in races». Das teile ich. All diese Zuschreibungen sind für mich strategische, taktische Begriffe, nichts davon gibt es, niemand ist irgendeine Identitätskategorie. Es gibt nur Menschen.

Es gibt inzwischen sehr viele Bücher von migrantischen Autor*innen. Ist das ein Zeichen für echte Veränderung? Gibt es in den Verlagshäusern auch Lektor*innen of Color oder mit Migrationsgeschichte?

Es hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Gleichzeitig gilt aber auch: Nur weil zum Beispiel ein Ensemble nicht ausschließlich blond und blauäugig aussieht, heißt das nicht, dass es darin einen anderen Umgang mit Problemen gibt, mit Druck, mit Erfolg. Ich kann messen, wie weiß eine Institution ist, wenn ich mir einfach nur die Biografien und Erfahrungen anschaue, die da arbeiten. Ich kann aber auch messen, wie weiß eine Institution ist, indem ich mir anschaue, wie mit Problemen, mit Druck, mit Herausforderungen umgegangen wird. Ähnlich verhält es sich im Literaturbetrieb. Es ist eine begrüßenswerte Entwicklung, dass dort eine heutige deutsche Gesellschaft immer stärker abgebildet wird. Gleichzeitig ändern wir damit noch nicht die Strukturen.

Wie siehst du diese Entwicklungen an den Theatern, in den darstellenden Künsten?

Mit dem Ballhaus Naunynstraße und dem Maxim Gorki Theater hat eine Entwicklung begonnen, die immer weiter und breiter geworden ist. Das ist auch ein Verdienst von Shermin Langhoff. Es ist schön, dass viele andere nachgezogen haben, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, da muss man differenzieren. Manche denken einfach: Diversity sells. Andere dagegen haben wirklich verstanden, dass sich eine Gesellschaft besser reflektieren lässt, wenn man denjenigen Perspektiven Raum gibt, die von den Rändern auf die Mitte schauen – oder, noch besser, wenn man die Mitte gar nicht mehr als Mitte definiert.

Warum ist das eine Bereicherung?

Von denjenigen, die marginalisiert werden, können wir als Gesellschaft mehr über uns lernen. Viele in der deutschen Theaterlandschaft haben das auch wirklich verstanden: dass die Theater nicht nur aus Großherzigkeit ihre Tore öffnen und anderen einen Safe Space bieten sollten – sondern, dass die Theater umgekehrt auf die Perspektiven der sogenannten Anderen angewiesen sind, wenn sie nicht komplett irrelevant werden und ihre moralische Autorität verlieren wollen. Natürlich kann Theater auch einfach entertainen und sich selbst feiern. Dafür braucht es diese Perspektiven vermutlich nicht.

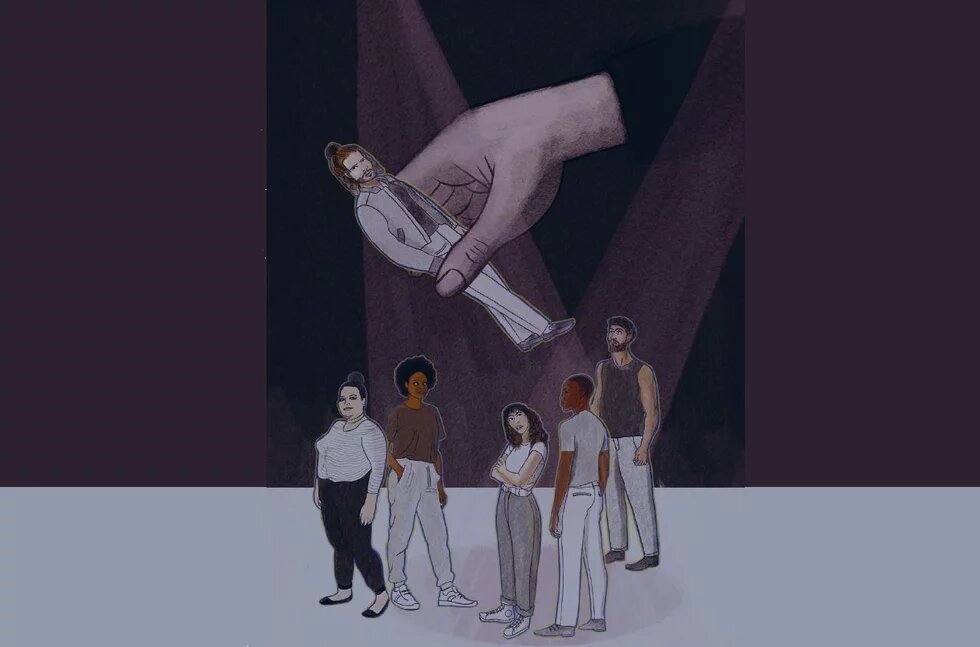

Wie könnte das Theater mehr Zugänge schaffen, zum Beispiel für Jugendliche, die nicht weiß sind und aus akademischen Familien kommen? Wie könnten PoCs, queere Menschen oder andere Marginalisierte sich mehr eingeladen fühlen?

Darauf ich kann ich dir nur die Antworten geben, die wir seit zehn Jahren geben. Da hat sich nicht viel verändert. Natürlich muss man grundsätzlich schauen, wie man diese Institution Theater ganz faktisch zugänglicher machen kann. Das fängt bei den Preisen und den Aufführungszeiten an: Was kostet der Eintritt, wie lange dauert die Vorstellung, wer kann sich so lange einen Babysitter leisten? Welches Essen gibt es in der Kantine, wie sind diese Räume gestaltet, gibt es noch einen unausgesprochenen Dresscode? Man kann also überlegen, wie man die Institution durchlässiger macht. Auf der anderen Seite kommt es auch darauf an, wie ein Theater nach außen kommuniziert, welche Kanäle benutzt werden. Genauso relevant ist die Frage, welche Stoffe verhandelt werden.

Wer erzählt da was über wen und für wen?

Wenn ich ändern will, wer im Publikum sitzt, dann muss ich ändern, wer auf der Bühne und wer hinter der Bühne ist. Für die Repräsentation ist es wichtig, ob die Geschichten, die erzählt werden, etwas mit mir hier und heute zu tun haben. Oder soll ich mir zum millionsten Mal ein Drama anschauen, in dem der Erstgeborene alles erbt und der Zweitgeborene leer ausgeht? Schillers «Räuber» werden oft noch so inszeniert, als verhandele das Stück ein universelles Anliegen. Dann schreiben die Theater in ihre Leporellos, wie wahnsinnig aktuell der Text sei – als wäre es nicht schon entlarvend, dass sie das schreiben müssen.

Beziehst du diese Kritik auf Klassiker generell?

Ich bin kein grundsätzlicher Feind von Klassikern, es gibt sehr gute Klassiker, deren Konflikt im Kern tatsächlich etwas mir und meiner Gegenwart zu tun hat. Aber oft ist das eben auch nicht der Fall. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad können die Theater sich dumm und dämlich öffnen – solange unsere Gesellschaft so eingerichtet ist, wie sie ist, werden viele Menschen einfach nicht ins Theater gehen können. Solange eine alleinerziehende Mutter ums Überleben kämpfen muss, wird sie nicht ins Theater gehen können, egal in wie vielen Sprachen du ihr den «Hamlet» anbietest. Unsere Gesellschaft ist leider so aufgestellt, dass Kultur ein Luxus bleibt.

Meinst du, es sollte ein Menschenrecht auf Kultur geben?

Wenn Theater in unserer Gesellschaft wirklich als Schulen der Empathie gelten würden, wenn wir tatsächlich der Überzeugung wären, dass unsere Kinder dort etwas lernen, das sie in der Schule nicht lernen, dann wäre das anders. Dann hätten alle ein Recht und einen Anspruch auf Kultur – und diejenigen, die sich den Theaterbesuch nicht leisten können, bekämen ihn bezuschusst wie Schulbücher. Die Kunst braucht in unserer Gesellschaft grundsätzlich einen anderen Stellenwert. Die Öffnung der Theater ist das eine. Aber solange jemand drei Jobs machen muss, um halbwegs mit der Inflation klarzukommen, wird diese Person kaum einen Raum besuchen, der als elitär gilt.

Schon der Babysitter kann zu teuer werden.

Es gibt Studien, die klar belegen: Wenn bei Kulturveranstaltungen Kinderbetreuung und kostenfreies Essen angeboten wird, kommt ein weniger homogenes Publikum. Mit den aktuellen Kürzungen der Kulturetats rücken solche Angebote aber in weite Ferne. Wir werden auch im Literaturbetrieb und im Theater erleben, dass all die progressiven Entwicklungen, die wir erreicht haben, wieder rückgängig gemacht werden. Hart und langwierig erkämpfte Rechte können leider auch schnell wieder einkassiert werden.

Was wünschst du dir? Nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für Dich?

Auf politischer Ebene wünsche ich mir ein AfD-Verbot, damit wir Zeit gewinnen. Ich glaube nicht, dass damit die Gefahr einer faschistischen Gesellschaft gebannt wäre, aber es würde uns einen Aufschub verschaffen. Den sollten wir nutzen, um ein bundesweit aufgelegtes, nachhaltiges Antirassismusprogramm einzuführen, verpflichtend für alle. Ich war im vergangenen Jahr auf Lesereise, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, und habe auf jeder Station auch über Rassismus gesprochen. Obwohl zu meinen Lesungen ja nur die «Guten» kommen, gab es nicht einen Abend, an dem nicht am Ende beim Signieren jemand etwas Rassistisches geäußert hätte – und sei es nur die Behauptung, die Frage «Woher kommst du?» sei nicht rassistisch, weil nicht böse gemeint. Mein Wunsch ist, dass wir aufhören auf den sogenannten rechten Rand zu zeigen und alle bei sich selbst anfangen.

Wie reagierst du in solchen Situationen? Ich bleibe ewig lange freundlich …

Ich nicht. Sofern ich nicht Angst um mein Leben habe, spreche ich die Dinge, die mich stören, in der Regel an – auch durchaus in einem scharfen Ton. Ich habe keine Lust mehr, nett zu sein. Ich habe keinen Bock mehr, Verständnis und Empathie für jene aufzubringen, die selbst kein Verständnis und keine Empathie für Marginalisierte haben. Der Umstand, dass sie bestimmt auch alle ihr Päckchen zu tragen haben, rechtfertigt so ein Verhalten nicht. Für die Theater wünsche ich mir wiederum, dass sie Strategien finden, um so lange wie möglich widerstandsfähig zu bleiben.

Widerstand wogegen?

Was macht ein Stadttheater in einer mittelgroßen deutschen Stadt, wenn dort bald die AfD regiert und sagt: So Leute, ab jetzt spielen wir nur noch deutsche Klassiker. Und zwar mit einem identitätsstabilisierenden Anspruch. Kündigen dann einfach alle – und werden ersetzt durch Leute, die diesen AfD-Auftrag genauso ausführen? Oder gibt es andere Strategien? Dass dieser Fall eintreten wird, steht für mich außer Frage. Vielleicht nicht im kommenden Jahr, aber in drei, vier Jahren werden rechte Politiker*innen im Stadtrat oder im Kulturdezernat sitzen und genau das fordern.

Was gibt dir Kraft?

Ich habe sehr viele Lesungen in Schulen gemacht, das waren mit Abstand die schönsten. Mein Gefühl ist, dass ich dort noch etwas bewirken kann. Natürlich werde ich überwiegend von engagierten Lehrer*innen eingeladen, die ohnehin eine rassismuskritische Perspektive in ihren Unterricht einbauen – aber von Schüler*innen habe ich noch nie eine rassistische Frage gestellt bekommen. Ich will nicht ausblenden, dass die AfD auch eine sehr junge Wähler*innenschaft hat. Aber bei meinen Lesungen in Schulen war ich oft beeindruckt davon, wie viel diese jungen Menschen schon wissen. Darüber was Rassismus ist, was Sexismus ist. Das gibt mir Kraft und Hoffnung.

|

Das Interview ist ein Auszug aus dem Band „Vielfalt ist kein Drama. Gespräche über Rassismus und Diversität im Theaterbetrieb“. Erschienen im April 2025 in der Reihe „Schriften zu Bildung und Kultur“ der Heinrich-Böll-Stiftung, Band 21.

|

Necati Öziri studierte Germanistik und Neuere deutsche Literatur in Bochum, Istanbul, Olsztyn und Berlin. Ab 2013 arbeitete er als Dramaturgieassistent am Maxim Gorki Theater. Von 2014 bis 2017 gehörte er dort der Dramaturgie an, zwei Jahre davon als Leiter des Studio Я. Während dieser Zeit wurde am Ballhaus Naunynstraße sein erstes Theaterstück «Vorhaut» uraufgeführt, dem weitere dramatische Arbeiten folgten. Von 2018 bis 2022 war er Dramaturg beim Theatertreffen und künstlerischer Leiter des Internationalen Forums. 2023 stand er mit seinem Roman «Vatermal» auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.