Die Geschichte Amazoniens beweist, dass menschliche Besiedelung und der Schutz des Waldes vereinbar sind. Doch dieses Gleichgewicht wird seit der Ankunft der portugiesischen Kolonialherren bis in die Gegenwart massiv gestört. Die Ausweitung vermeintlich moderner Städte gefährdet bestehende Siedlungsstrukturen und den Wald.

Basierend auf archäologischen Funden der letzten drei Jahrzehnte besteht heute Einigkeit darüber, dass das Amazonasgebiet vor der Kolonialisierung nicht unberührt, sondern durch eine dünn besiedelte, landwirtschaftlich geprägte und tropische Urbanisierung gekennzeichnet war. Viele indigene Völker lebten dort, und waren über die Flüsse von der Mündung des Amazonas bis zu den Anden miteinander verbunden. Flüsse waren die wichtigsten Transportwege, die Gewässer und Ufer lieferten reichlich Nahrung, wie Fisch, Schildkröten und Früchte. Auch die Berichte europäischer Reisender machen deutlich, dass Siedlungsstrukturen sich nach den Wasserläufen richteten.

Besiedlung und Wald stehen nicht grundsätzlich im Widerspruch

Im präkolonialen Amazonas schufen Flüsse, Gemeinschaften, kleinbäuerliche Höfe und Wälder eine einzigartige Symbiose. Es war eine Landschaft, die Generationen von Menschen prägte und gleichzeitig von ihnen gestaltet wurde. Das Dorf war das Herzstück des sozialen und häuslichen Lebens, während der Fluss und der Wald das Sammeln, den Anbau im Agroforstsystem und den Fischfang ermöglichten. Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass Besiedelung und Wälder nicht im Widerspruch stehen. Besonders, wenn der Wald selbst durch menschliche Interaktion entstanden ist und als primärer Lieferant lebenswichtiger Ressourcen dient.

Vor der Kolonialisierung durch die Portugiesen (ab 1500) waren die menschlichen Siedlungen im Amazonas klein. Die kleinen Dörfer lagen in geringer Entfernung voneinander und waren über Flüsse und Landwege miteinander verbunden. Die größten Siedlungen befanden sich häufig am Zusammenfluss zweier Flüsse. Dieser strategische Standort ermöglichte eine bessere Kontrolle über das umliegende Gebiet. Obwohl Missionare später die Strukturen dieser Siedlungen veränderten – beispielsweise durch die Einführung von Landparzellen und -titeln –, wurden die Standorte der indigenen Siedlungen an den Flüssen beibehalten. Weitere Entwicklungen in der Besiedelung waren stark von der Kolonialherrschaft der Portugiesen und ihrer Politiken geprägt: Im 18. Jahrhundert beschnitt die Regierung von Sebastião José de Carvalho e Melo, dem Marquês de Pombal, u.a. die Macht der Kirche, auch in den Kolonien. Sie vertrieb etwa die Missionare, um als „Mutterstaat“ selbst die zentrale Rolle der Verwaltung in der untergeordneten Kolonie zu übernehmen. Die Urbanisierung war nun wichtige Strategie der Kolonialisierung der Regierung des Marquês de Pombal: größere Städte und Gemeinden entstanden aus den indigenen Siedlungen, indigene Ortsnamen wurden durch portugiesische ersetzt.

Obwohl Missionare später die Strukturen dieser Siedlungen veränderten – beispielsweise durch die Einführung von Landparzellen und -titeln –, wurden die Standorte der indigenen Siedlungen an den Flüssen beibehalten.

Obwohl die Kolonisatoren darauf abzielten, großflächige Plantagen zu errichten, waren sie letztlich auf die Gewinnung bereits vorhandener Waldprodukte angewiesen: Über Jahrhunderte hinweg lernten die Kolonisatoren von den indigenen Völkern, wie man diese Ressourcen sammelt und nutzt. Verschiedene Waldprodukte wurden in Zyklen ausgebeutet und nach Europa exportiert (Holz, Kautschuk, Kaffee etc., Ergänz. d. R.). Dieser Handel wiederum zog den Aufbau von Infrastruktur nach sich, die denen von Industriestädten ähnelt, obwohl sie sich in ihrer sozialen Struktur und ihrem Umweltkontext stark unterscheiden. So war beispielsweise der Kautschukzyklus mit der Einführung von Sanitärlösungen, Energieversorgung, Verkehrsinfrastruktur und der Parzellierung von Land verbunden.

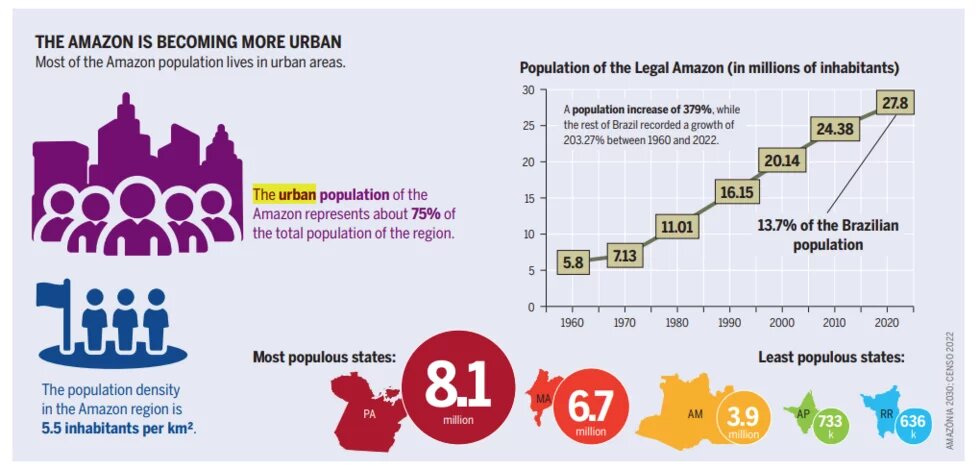

Im 20. Jahrhundert führte die Kolonialisierung innerhalb des seit 1822 von Portugal unabhängigen Brasiliens zu einer massiven Entwaldung in Amazonien. Der Wald wurde umgedeutet, sollte erschlossen und angeeignet werden, obwohl dieser bereits von Menschen bewohnt war. Diese Entwicklung richtete sich gegen die lokale Bevölkerung, der durch rassistische Ideologien ihre Menschlichkeit abgesprochen wurde. Die Umwandlung des Waldes in eine wirtschaftlich relevante Nutzfläche – vorangetrieben durch große Agrar- und Entwicklungsprojekte – drängte die einheimische Bevölkerung vom ländlichen Raum an den Rand der wachsenden Städte. Gleichzeitig wurde die Vorstellung, die Stadt sei Inbegriff moderner Entwicklung und Besiedelung, in der Gesellschaft verstärkt. Firmen, die an Großprojekten beteiligt waren, gründeten eigene autarke Städte, die ihre Firmennamen trugen. Diese Städte waren Infrastrukturzentren, die darauf ausgelegt waren, die qualifiziertesten Arbeitskräfte unterzubringen, während sich die von einfacheren Arbeitern über drei Jahrzehnte hinweg errichteten provisorischen Siedlungen ebenfalls zu mittelgroßen Städten entwickelten.

Rohstoffproduzent*innen gewinnen an Macht über Lebensräume

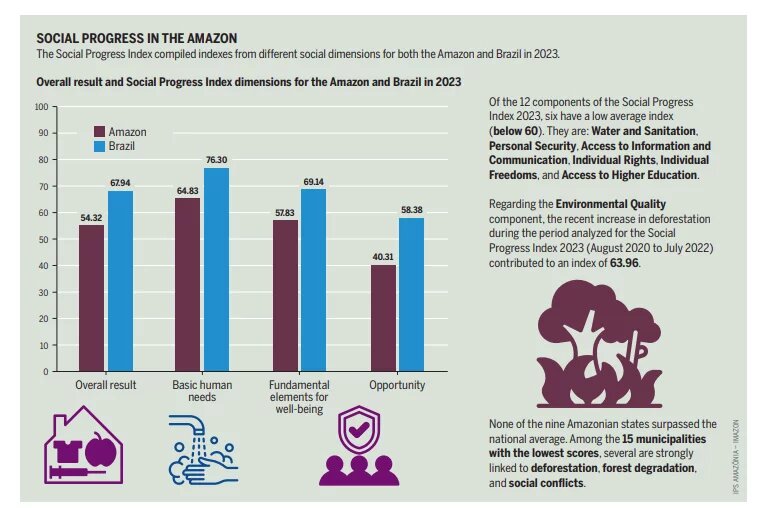

Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung Amazoniens heute in Städten lebt, ist der Anteil der Menschen auf dem Land doppelt so hoch wie im nationalen Durchschnitt, da kleinere Städte rechtlich als ländliche Siedlungen eingestuft sind. Die Städte Manaus und Macapá (in den Bundesstaaten Amazonas bzw. Amapá) konzentrieren 60 Prozent der Bevölkerung ihrer Bundesstaaten, während Belém, die Hauptstadt des Bundesstaates Pará, 30 Prozent konzentriert und einen Bevölkerungsrückgang in ihrem Ballungsraum verzeichnet. In dieser Metropole zeigen Daten aus dem Jahr 2022 einen Bevölkerungszuwachs auf den Inseln, in den um Dörfer herum strukturierten Gebieten und in den Gemeinden. Im Stadtgebiet von Manaus wächst der Anteil an indigener Bevölkerung. In Santarém wird deutlich, dass Rohstoffproduzent*innen sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten viel Macht ausüben, Konflikte mit der indigenen Bevölkerung sind überall zu beobachten. Dennoch bewahren Dörfer und Gemeinden entlang der großen Flüsse das Erbe der vorkolonialen Besiedelung und versorgen häufig die Städte mit Lebensmitteln.

Diese Siedlungen an den Flüssen bilden heute Mikronetzwerke, die ebenso wie urbane Zentren Mobilitätslösungen und Dienstleistungen benötigen. Dazwischen existieren grüne Räume, die das Mikroklima regulieren und die Menschen mit wichtigen Ökosystemdienstleistungen und Lebensmitteln versorgen. Doch aus Unwissenheit werden diese wertvollen grünen Bereiche zerstört und durch vegetationsarme Städte ersetzt. Während eine extensive Besiedlung kurzfristig als wirtschaftlich vorteilhaft gilt, verschlechtert sie langfristig die Ökosysteme und bedroht die Lebensgrundlage indigener Völker, die dadurch in Armut getrieben werden. Gleichzeitig wird diesen Bevölkerungsgruppen vorgeschlagen, Überschwemmungsgebiete zu bebauen, die kostspielige Entwässerungssysteme erfordern. Dies führt zu einem kritischen Verlust an Resilienz und Anpassungsfähigkeit gegenüber aktuellen Herausforderungen, insbesondere der Klimakrise.

Übersetzt und redigiert von Julia Ziesche und Diana Ayala Linares.

Der Beitrag erschien zuerst in der portugiesischsprachigen Ausgabe des Amazonas Atlas.

Hier gelangen Sie zur englischsprachigen Ausgabe des Atlas.