Wärmewende

Grundkurs Wärmeplanung & Wärmewende | Podcasts | Publikationen | Praxis-Beispiele

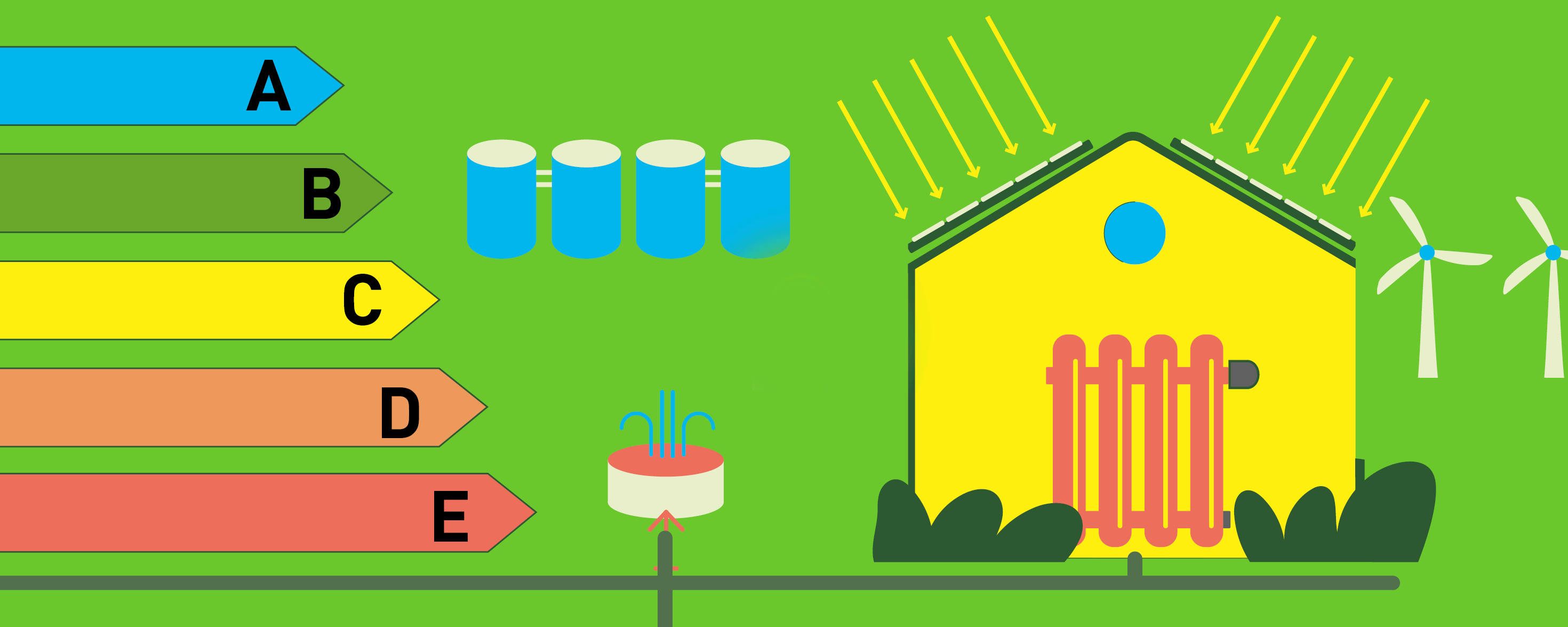

Die Wärmewende bezeichnet den Übergang von konventionellen, oft fossil-basierten Wärmeerzeugungssystemen wie Ölheizungen zu nachhaltigen, umweltfreundlichen Technologien und Praktiken zur Wärmeerzeugung, wie beispielsweise Wärmepumpen. Die Wärmewende ist notwendig, um die Energieeffizienz zu steigern und somit den Klimawandel zu bekämpfen sowie Ressourcen zu schonen.

Hintergrund: Bisher ist die Wärme der schlafende Riese der Energiewende. Der regenerative Anteil in der Wärmeerzeugung liegt nur bei knapp 15 Prozent. Im Vergleich dazu stellen regenerative Energien bereits etwa 50 Prozent im Stromsektor.

Effektiver Klimaschutz wird nicht möglich sein, wenn die Transformation des Wärmemarktes weiter vor sich hergeschoben wird. Sowohl der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung als auch eine bessere Gebäudeenergie müssen endlich angepackt werden. ▶ Wir zeigen wie in Online-Kursen, Podcasts, Publikationen und Praxis-Beispielen.

Kommunaltalk Wärmeplanung - Wie kommen wir zu einer klimaneutralen und bezahlbaren Wärmeversorgung? - Heinrich-Böll-Stiftung

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Kommunaltalk Wärmeplanung

Wie kommen wir zu einer klimaneutralen und bezahlbaren Wärmeversorgung?

Veranstaltungsmitschnitt vom 2. April 2025

Fachinput:

- Dr. Sarah Ortner, Fachbereichsleiterin Energie, ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

- Angelika Paar, Fachbereichsleiterin Energie, ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

Moderation: Sabine Drewes, Referentin Kommunalpolitik und Stadtentwicklung, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin

Grundkurs Wärmeplanung

Wärmeplanung ist weit mehr als ein Wärmekataster zu erstellen. Es kommt darauf an, alle wesentlichen Akteur*innen der Umsetzung an Bord zu holen und die Wärmewende als insgesamt positives Gemeinschaftswerk aller zu kommunizieren. ▶ Der Grundkurs Wärmeplanung erläutert den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens und die Zusammenhänge zwischen dem Wärmeplanungsgesetz und dem GEG.

2023

Grundkurs strategische Wärmeplanung und -kommunikation (1/2): Wärmeplanung vor Ort - Heinrich-Böll-Stiftung

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Grundkurs strategische Wärmeplanung und -kommunikation (2/2): Ausweisung Fernwärme-Vorranggebiete - Heinrich-Böll-Stiftung

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

2022

Teil I: Von der Bestandsaufnahme zur kommunalen Wärmewendestrategie

Energieträgermix im Wärmemarkt; Notwendigkeit der Beschleunigung der Klimaneutralität. Wie funktioniert und was leistet die Wärmeplanung? Erläuterung der Schritte Bestandsanalyse (Wärmekataster) – Potenzialanalyse – Zielszenario – kommunale Wärmewendestrategie an ausgewählten Beispielen

Teil II: Akteure für die Umsetzung. Wirtschaftlichkeitsaspekte und Beispiele

Herausforderungen speziell für neue Wärmenetze (grüne Fernwärme): Woran sind Projekte bisher gescheitert? Was hat sich geändert bzw. muss sich ändern? Wärmeplanung in einem unsicheren Marktumfeld. Welche Akteurinnen und Akteure braucht eine Kommune, um die Wärmewende umzusetzen, wie gewinnt bzw. schafft man sie? Präsentation ebenfalls anhand konkreter Beispiele.

Grundkurs Wärmewende

Warum ist es so schwierig, den Wärmesektor klimafreundlich umzubauen? Warum reicht es nicht, auf Wärmepumpen als universelle Lösung zu setzen? Welche Formen der Wärmeerzeugung sind zukunftsfähig und welche nicht? Wie schafft man eine soziale Wärmewende? ▶ Der Grundkurs Wärmewende bringt für alle klimapolitisch interessierten Menschen auf den Punkt, was die besonderen Herausforderungen des Wärmesektors gegenüber dem Stromsektor sind.

2021

Grundkurs Wärmewende: Teil I: Heizen – Energieträger und Systeme - Heinrich-Böll-Stiftung

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Teil I: Heizen – Energieträger und Systeme

Warum man die Wärmewende mit „nur dämmen“ und „nur auf Regenerative umstellen“ nicht schafft. Woher kommt Wärmeenergie heute? Warum ist der Anteil erneuerbarer Wärme so gering? Sind Wärmepumpen die universelle Lösung? Wie sieht die Förderlandschaft aus, was muss sich ändern?

Achtung: Aufzeichnung setzt 10 Minuten später ein.

Grundkurs Wärmewende: Teil II: Sanieren & Energie sparen - Heinrich-Böll-Stiftung

Direkt auf YouTube ansehen

Direkt auf YouTube ansehen

Teil II: Sanieren & Energie sparen

Warum muss der Raumwärmebedarf insgesamt gesenkt werden? Warum haben wir innerhalb von 20 Jahren den Durchbruch bei der energetischen Gebäudemodernisierung nicht geschafft? Ist sozialverträgliche energetische Modernisierung möglich? Wie sieht die Förderlandschaft aus, was fehlt? Wie passen Energieeffizienz im Gebäudesektor und der Umstieg auf erneuerbare Wärme zusammen? Welche Akteure sind gefragt?

Kommunale Wärmewende strategisch planen

Veranstaltungsmitschnitt vom 25. Juni 2024

Vorstellung des Leitfadens kommunale Wärmewende

- Dr. Julika Weiß, Tidian Baerens, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, Berlin

Kommentare und Diskussion:

- Emöke Kovac, Sanierungsmanagerin in Hürup und Maasbüll, Schleswig-Holstein

- Anselm Laube,Geschäftsführer Energieagentur Ludwigsburg LEA e.V.

- Johann-Georg Jaeger, Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Rostock AG