Die medizinische Versorgung wird in Deutschland auf hohem Niveau gewährleistet, die Prävention gewinnt an Bedeutung. Doch die gesetzliche Krankenversicherung braucht ein breiteres finanzielles Fundament, damit das so bleibt. Eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, kann eine Lösung sein.

Junge Menschen stehen für ältere ein, Gesunde für Kranke, und Menschen mit höheren Einkommen stehen solchen mit niedrigem Einkommen bei. Auf diesem Prinzip des solidarischen Zusammenhalts beruht die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland seit mehr als 130 Jahren. Sie trug dazu bei, dass sich seitdem die Lebenserwartung erhöhte und die Gesundheit ihrer Versicherten verbesserte.

Zwei-Klassen-Medizin als Bedrohung

Zum Zeitpunkt ihrer Gründung hatte die gesetzliche Krankenversicherung nur einen überschaubaren Leistungsumfang. Heute umfasst sie auch Gesundheitsförderung, Vorsorgeuntersuchungen, Kuren und Rehabilitation. Selbst moderne Arzneimittel mit Jahrestherapiekosten von einigen Zehntausend Euro werden heute von ihr übernommen. Der medizinische Fortschritt stellt unsere Krankenversicherung jedoch vor finanzielle Herausforderungen. Die Einnahmen halten mit den wachsenden Ausgaben nicht mehr Schritt. Es besteht die Gefahr, dass nicht mehr alle Versicherten in gleicher Weise von den Segnungen der modernen Medizin profitieren.

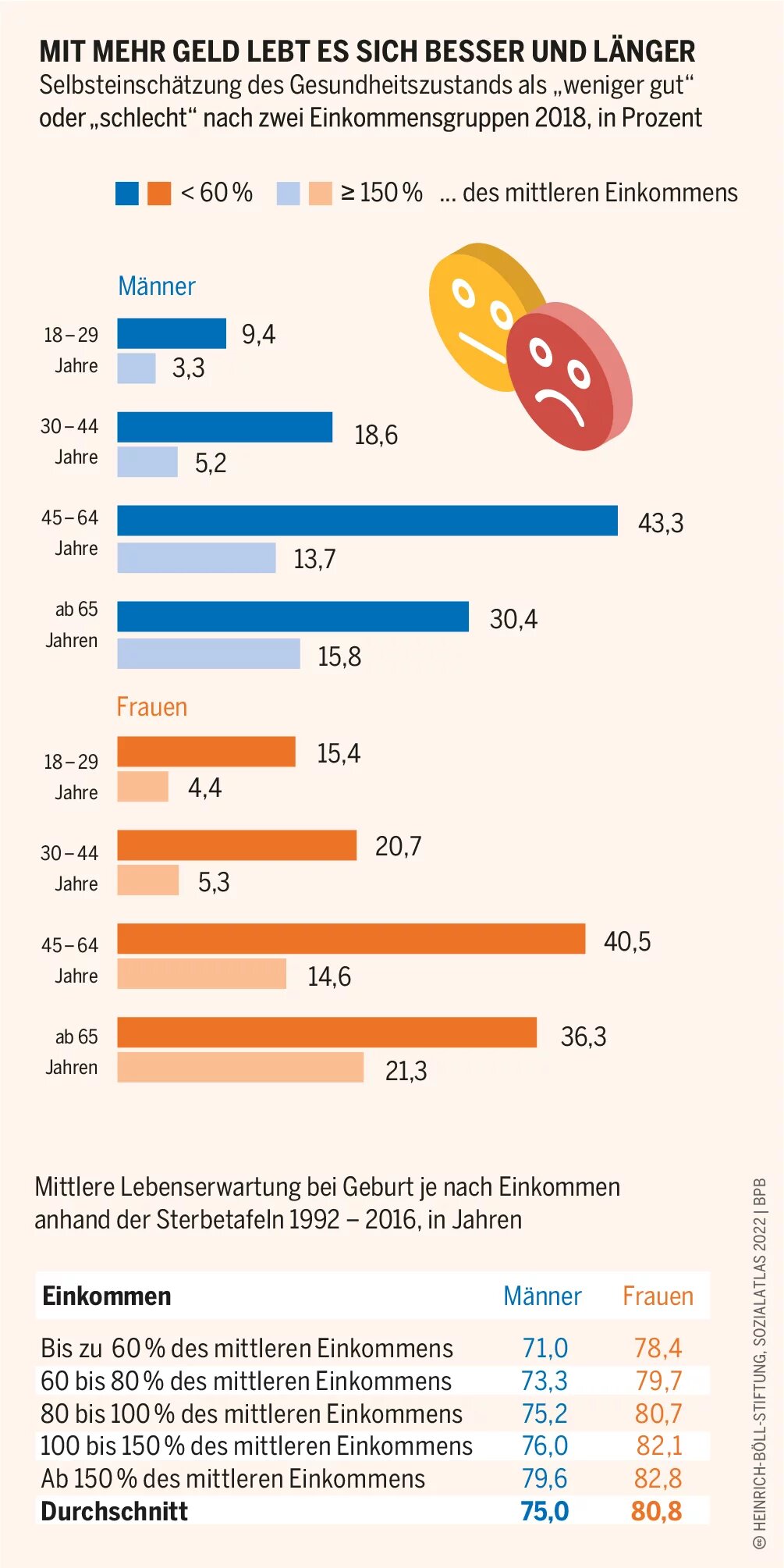

Obwohl sich auch die Krankenkassen in der Prävention engagieren, bestimmen nach wie vor die soziale Lage und die Herkunft maßgeblich über den Gesundheitszustand und die Länge des Lebens mit. Menschen mit niedrigen Einkommen sterben im Schnitt früher als Menschen mit höheren Einkommen. Frauen aus den höchsten Einkommensgruppen leben etwa vier Jahre länger als solche aus den niedrigsten. Bei Männern beträgt die Differenz sogar mehr als acht Jahre. Bestimmte Krebserkrankungen, Schlaganfälle, Stoffwechselstörungen wie Diabetes kommen häufiger bei Menschen mit schlechterem Sozialstatus vor. Der Migrationshintergrund bedingt einen durchschnittlich schlechteren Gesundheitszustand bei Kindern. Diese Ungleichheit zu überwinden ist jedoch nicht allein Aufgabe des Gesundheitswesens, sondern auch von Politik und Gesellschaft.

Solidarprinzip ist die Basis

Alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung haben Anspruch auf die ihrem medizinischen Bedarf entsprechenden Leistungen – unabhängig davon, wie hoch ihr am Einkommen bemessener Beitrag ist (mit Ausnahme des Krankengelds). Niemand soll im Krankheitsfall auf eine adäquate Behandlung verzichten müssen. Die bei ihrer Gründung nur für abhängig Beschäftigte eingerichtete Krankenversicherung versichert mittlerweile auch Familienangehörige ohne eigenes Einkommen wie insbesondere Kinder, außerdem Rentnerinnen und Rentner, einen Teil der Selbstständigen sowie die meisten der Menschen, die Arbeitslosengeld oder Grundsicherung beziehen.

Schlupflöcher für Besserverdienende

Jedoch hatte die gesetzliche Krankenversicherung von Anfang an einen Geburtsfehler: Abhängig Beschäftigte mit einem Einkommen oberhalb einer festgelegten Einkommensgrenze sowie Beamte und Selbstständige können sich in einem anderen, privaten System versichern. Ein auf dem Solidarprinzip fußendes gesetzliches Versicherungssystem kann auf Dauer nicht stabil und verlässlich seine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllen, wenn ausgerechnet der im Schnitt leistungsstärkere und gesündere Teil der Gesellschaft von dessen Finanzierung ausgenommen ist. Schon heute können die Beitragseinnahmen der Krankenversicherung nicht mehr Schritt halten mit den steigenden Ausgaben.

Genau hier würde eine Bürgerversicherung ansetzen, die als Alternative seit einiger Zeit debattiert wird. Mit ihr soll der Kreis derjenigen, die heute die gesetzliche Krankenversicherung finanzieren, auf alle, also auch die heute privat Versicherten, ausgeweitet werden. Zudem würden weitere Einkommen wie etwa Kapitaleinkünfte, Dividenden oder Mieterträge bei der Beitragsbemessung berücksichtigt.

Nur mit zusätzlichen Einnahmen ist es aber nicht getan. Es gibt weitere Stellschrauben, etwa bei den Arzneimitteln, den medizinisch unnötigen Eingriffen oder in den Krankenhausstrukturen, um die Ausgaben im Zaum zu halten und die Mittel im Interesse der Versicherten zielgerichteter und wirtschaftlicher einzusetzen.

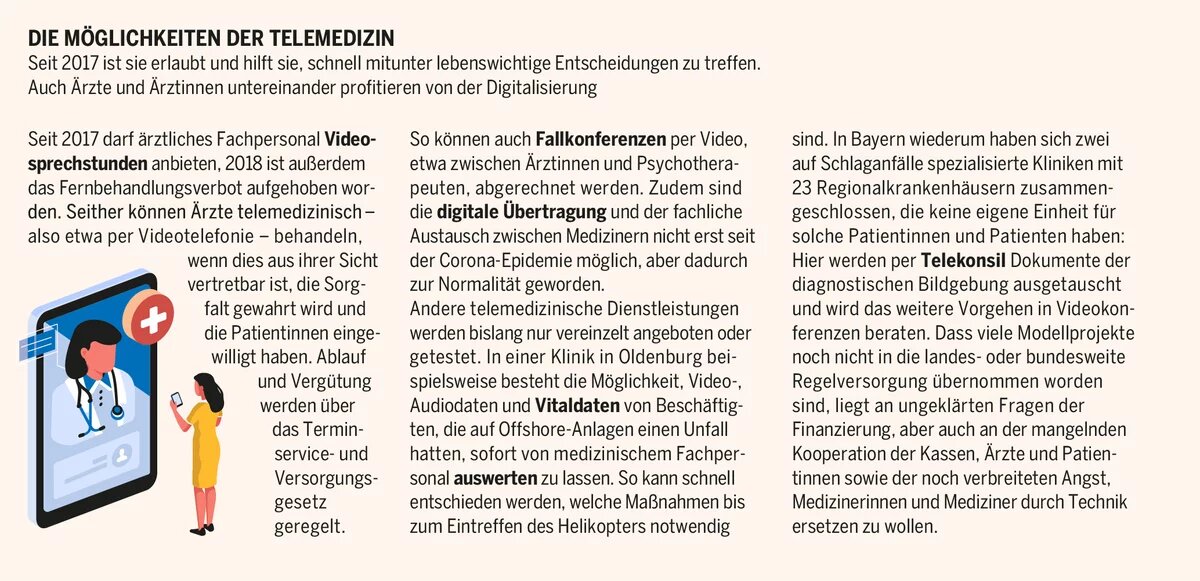

Telemedizin, die elektronische Patientenakte, Gesundheitsapps und der schnelle Austausch aktueller Befunde können ebenfalls den Behandlungserfolg erhöhen, die Vernetzung und Steuerung der Versorgung verbessern, spezialisierte Medizin auch im ländlichen Raum möglich machen oder die Entwicklung neuer Therapien unterstützen. Aber auch sie erfordern große Investitionen, besonders in moderne IT. Zugleich verlangt der wachsende Anteil chronisch kranker, älterer Patientinnen und Patienten strukturelle Veränderungen mit einer besseren Zusammenarbeit zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen sowie zwischen unterschiedlichen Gesundheitsberufen. Prävention und Rehabilitation gewinnen immer mehr an Bedeutung. Herausfordernd wird es auch, die medizinische Versorgung besser mit der Pflege zu verknüpfen.