Die Jahre im Ruhestand werden mehr, viele Menschen verbringen sie aktiv und erfüllt. Voraussetzung dafür sind ein guter Gesundheitszustand und eine auskömmliche Altersversorgung. Die gesetzliche Rentenversicherung reicht dafür nicht immer aus.

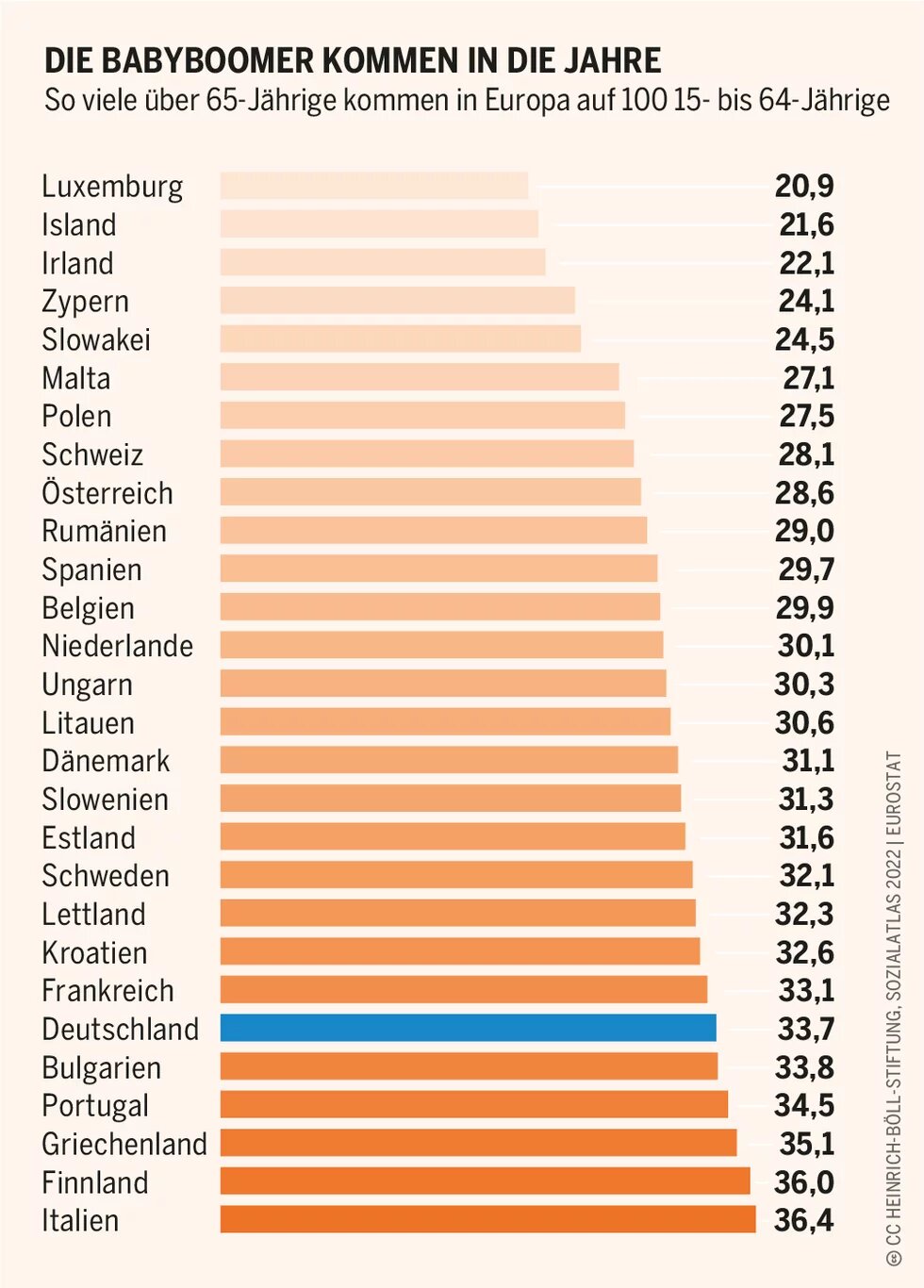

In Deutschland werden immer mehr Menschen immer älter. Daher werden Wohnsituation, Gesundheitszustand und Zugang zu medizinischer Versorgung sowie soziale und familiäre Netzwerke und die Möglichkeiten zu gesellschaftlichen Aktivitäten für Ältere immer wichtiger, verändern sich – und werden verändert. Finanzielle Absicherung ist zwar der Generalschlüssel dazu, so lange wie möglich unabhängig und selbstständig leben, Kontakte aufrechterhalten und die Zeit aktiv gestalten zu können. Geld allein reicht aber nicht aus, um die dritte Lebensphase so lange wie möglich gesund und erfüllt verbringen zu können.

Höhere Eigentumsquote unter Älteren

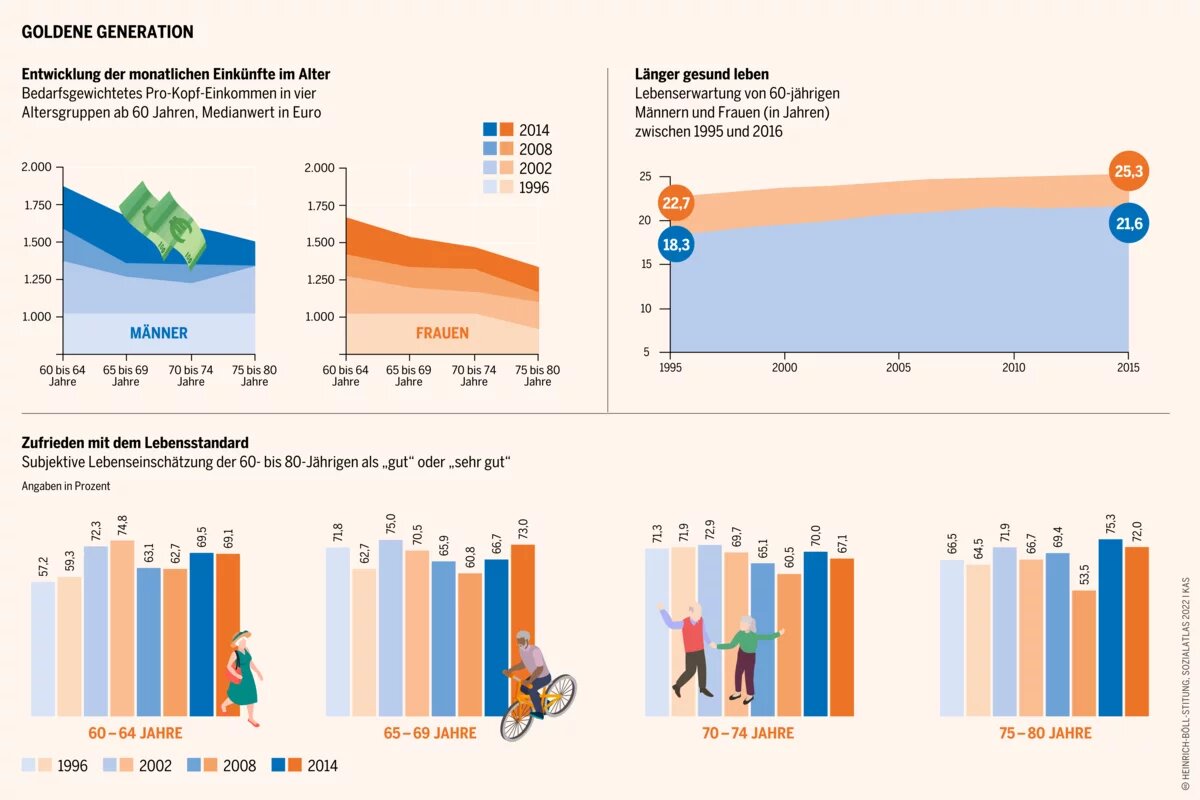

Es bieten sich viele Möglichkeiten, das statistisch längere Leben im Ruhestand für die eigenen Pläne zu nutzen: die Ruhe genießen, verreisen, sich um Partnerin oder Partner und Familie kümmern, sich ehrenamtlich engagieren, einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Günstig wirkt sich in der aktuellen Rentnergeneration aus, dass die Eigentumsquote unter Älteren mit 64 Prozent höher ist als im bundesdeutschen Durchschnitt (46,5 Prozent).

Stabile Gesundheit als Basis

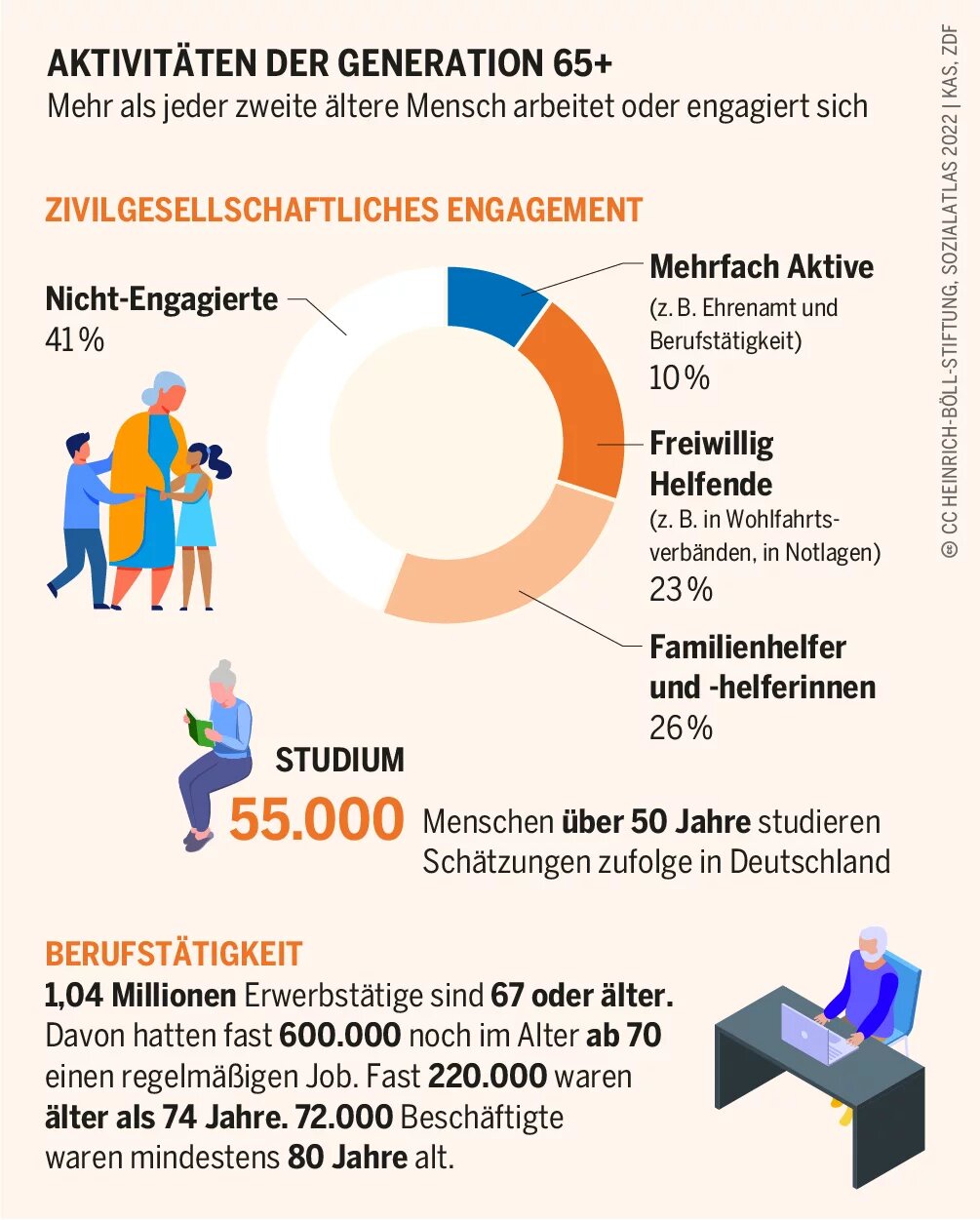

Erwerbsarbeit im Ruhestand ist, anders als in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien, in Deutschland ein noch relativ junges Phänomen, das erst seit den 1990er-Jahren in nennenswertem Umfang beobachtet wird. Eine höhere Bildung und vor allem eine gute Gesundheit machen es erheblich wahrscheinlicher, jenseits der Rentenaltersgrenze weiterarbeiten zu können: 39 Prozent der Älteren, die ihre Gesundheit als sehr gut einschätzten, konnten Studien zufolge ihre Erwerbsabsicht realisieren, während der Anteil unter jenen, die ihre Gesundheit schlechter eingeschätzt hatten, mit 21 Prozent nur etwa halb so hoch ausfiel. Stark beeinflusst auch die Möglichkeit, beim letzten Arbeitgeber nach dem Erreichen des Rentenalters weiterarbeiten zu können, die Erwerbsabsicht. So konnte fast jede dritte Person, die ein Angebot bekam, auch jenseits der Rentenaltersgrenze arbeiten. Der Anteil unter denjenigen, die kein Angebot erhielten, fiel um 20 Prozentpunkte niedriger aus.

Beamte am besten versorgt

Um möglichst viel Gestaltungsspielraum im dritten Lebensabschnitt zu haben, bleibt eine auskömmliche Altersversorgung der Dreh- und Angelpunkt. Tragende Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung (GRV), in der alle abhängig Beschäftigten pflichtversichert sind. Mit einem Ausgabenvolumen von 333 Milliarden Euro im Jahr 2020 stellt sie finanziell das bedeutendste Sicherungssystem des deutschen Sozialstaates dar; Monat für Monat zahlt sie rund 25 Milliarden Euro an Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten an rund 25 Millionen Menschen aus. Ergänzt wird die Rentenversicherung durch die Beamtenversorgung und berufsständische Versorgungssysteme. Beamtinnen und Beamte sind im Alter gegenüber den gesetzlich versicherten Rentnerinnen und Rentnern deutlich bessergestellt. So lag die Bruttorente der GRV, die nach 45 Arbeitsjahren durchschnittlich erzielt werden kann, 2020 bei 1.538 Euro. Demgegenüber lag bereits das Mindestruhegehalt der Beamten bei 1.779 Euro. Durchschnittliche Bezüge der Bundesbeamten und -beamtinnen lagen 2019 sogar bei 3.190 Euro brutto für Männer und 2.590 Euro für Frauen. Die Mehrheit der Selbstständigen ist darüber nicht versichert.

Die Rentenversicherung finanziert sich zu rund drei Vierteln aus den Beiträgen der Versicherten und zu einem Viertel aus dem Bundeshaushalt. Nach dem Prinzip der Umlagefinanzierung werden die Beiträge der heute Erwerbstätigen unmittelbar an die Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt. Die Höhe der Rente ist ein Spiegel des Arbeitslebens: Je länger ein Mensch versicherungspflichtig gearbeitet und je besser er verdient hat, desto höher fällt seine Rente aus. Damit Ruheständler und Ruheständlerinnen an der Konjunktur teilhaben, folgt die jährliche Anpassung der Altersbezüge der Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter.

Altersarmut als gesellschaftliches Problem

Als Folge der veränderten Arbeitswelt, die zu mehr Erwerbsbiografien mit Brüchen, niedrigeren Löhnen und Gehältern sowie mehr geringfügiger Beschäftigung geführt hat, ist die relative Armut unter Seniorinnen und Senioren in den letzten 15 Jahren angestiegen: 2019 waren 2,8 Millionen davon betroffen, dass ihre Rente zu niedrig ist, um mehr als nur die Lebenshaltungskosten zu decken. Rund 560.000 Menschen bezogen Ende 2020 Grundsicherung im Alter.

Für eine zukunftsweisende Politik zur Alterssicherung gibt es mehrere Stellschrauben, um die Finanzierung der gesetzlichen Rente zu stärken und ihr Niveau langfristig zu stabilisieren: einen größeren Personenkreis – darunter Abgeordnete, Selbstständige sowie Beamtinnen und Beamte – einbeziehen, die Altersgrenze für die Regelarbeitszeit erneut anheben, weitere Anreize zur privaten kapitalgedeckten Vorsorge setzen, unter anderem durch darin verankerte Garantieelemente.