Woran liegt es, dass Lateinamerikaner*innen im ländlichen Raum oftmals von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, obwohl genau vor ihrer Haustür ein großer Teil der weltweit konsumierten Lebensmittel produziert wird?

Woran liegt es, dass Lateinamerikaner*innen im ländlichen Raum oftmals von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, obwohl genau vor ihrer Haustür ein großer Teil der weltweit konsumierten Lebensmittel produziert wird? Nicht Lebensmittelknappheit ist die Ursache für Hunger und Unterernährung. Grund ist vielmehr, dass Landrechte sowie das Recht auf Nahrung missachtet werden und in Folge nicht alle Familien und Gemeinschaften Zugang zu angemessener und gesunder Ernährung haben.

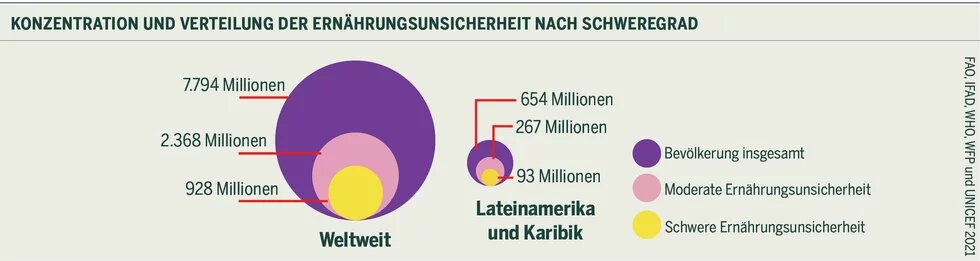

Im Jahr 2019 litten in Lateinamerika 47,7 Millionen Menschen unter Hunger. Das entspricht fast der gesamten Bevölkerung Spaniens. Würde sich der zu beobachtende Anstieg der letzten Jahre so fortsetzen, könnte die Zahl bis zum Jahr 2030 auf 67 Millionen Menschen anwachsen. Eigentlich hat Lateinamerika gute Voraussetzungen für eine vielfältige Lebensmittelproduktion. Obwohl der Gesamtkalorienverbrauch pro Person in den letzten Jahrzehnten stieg, hat die Lebensmittelvielfalt abgenommen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO schätzt, dass die Welt beispielsweise im vergangenen Jahrhundert 75 Prozent der Artenvielfalt bei Nutzpflanzen eingebüßt hat.

Die internationale Kleinbauernvereinigung La Vía Campesina hat 1996 ein Konzept entworfen, das erläutert, wie mit agrarökologischem Anbau Ernährungssouveränität erreicht werden kann. Der Begriff der Ernährungssouveränität beschreibt das Recht von Völkern und Gemeinschaften, eine selbstbestimmte sowie ökologisch, sozial und kulturell angepasste Agrar-, Viehzucht-, Arbeits-, Fischerei- und Ernährungspolitik zu leben. Das Konzept der Ernährungssouveränität wurde auf Druck von Kleinbauernorganisationen und -bewegungen in aller Welt auch in Artikel 15 der „Erklärung der Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“ der Vereinten Nationen aufgenommen. Die Erklärung besagt: „Die Staaten stellen sicher, dass (Klein)Bäuer*innen und andere in ländlichen Regionen arbeitende Menschen jederzeit […] Zugang zu ausreichender und angemessener Nahrung haben, die auf nachhaltige und ausgewogene Weise erzeugt und konsumiert wird, unter Achtung ihrer jeweiligen Kultur und unter Wahrung des Zugangs zu Lebensmitteln für künftige Generationen, und die ihnen […] ein erfüllendes und würdiges Leben gewährleistet.“

In der Praxis ist in Lateinamerika ein immer monotoneres Lebensmittelangebot und ein Anstieg des Konsums hochverarbeiteter Produkte zu beobachten. In den letzten Jahrzehnten haben sich einige Länder wie Argentinien und Brasilien zu den wichtigsten Erzeuger- und Exportländer von Sojabohnen und Sojaderivaten entwickelt, was sich negativ auf die Erzeugung der im Inland konsumierten Lebensmittel auswirkt. Gleichzeitig sind mehrere Länder zu Importeuren von Lebensmitteln geworden, die sie eigentlich selbst erzeugen könnten, insbesondere Mais, Reis, Weizen und Gerste. Panama importiert nach Angaben des Agrarforschungsinstituts des Landes dreimal mehr Lebensmittel als es exportiert. In Zentralamerika stieg die Abhängigkeit von importiertem Mais „von 41,6 Prozent im Zeitraum 1990-2000 auf 55,2 Prozent im Zeitraum 2001-2013. Die Abhängigkeit wuchs bei importiertem Reis entsprechend von 21,9 Prozent auf 38,7 Prozent und bei Bohnen von 12,6 Prozent auf 19,3 Prozent“.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass paradoxerweise ein Großteil der angebauten Lebensmittel in anderen Ländern konsumiert wird. In Costa Rica beispielsweise sind 69 Prozent der industriellen Agrarproduktion für den Export bestimmt, vor allem Bananen, Ananas und Kaffee. Der Anbau dieser Ackerfrüchte in Monokulturen hat der Außenhandelsbeauftragten von Costa Rica zufolge die Produktion von Lebensmitteln wie Mais und Bohnen verdrängt.

Agrarökologische Ansätze als Alternative zur konventionellen Landwirtschaft

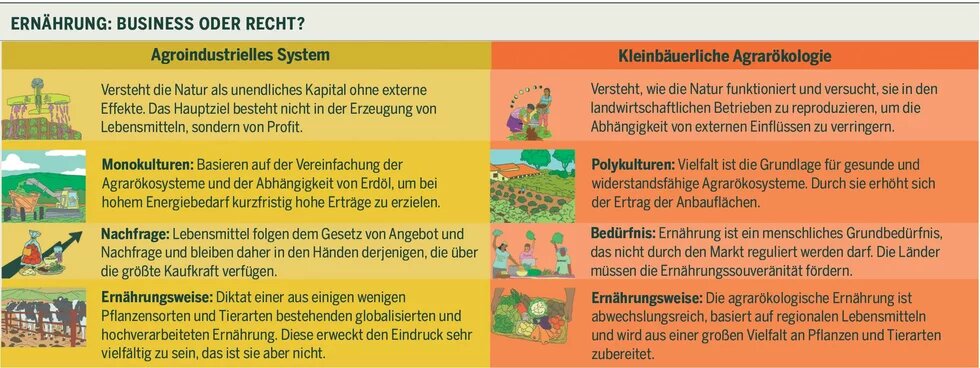

Das Konzept der Agrarökologie setzt auf die Diversifizierung der angebauten Kulturen, auf die Versorgung der lokalen Gemeinschaften ausgerichtete Produktion sowie die Vermarktung in lokalen Kreisläufen. Dem UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung – Michael Fakhri - zufolge wächst seit 2011 der Konsens darüber, dass eine agrarökologische Transformation unserer Ernährungssysteme zentral für die Bekämpfung von Hunger als auch des Klimawandels ist. Hauptursachen für Ernährungsunsicherheit seien der fehlende Zugang zu Wissen, Produktionsmitteln, Land, Wasser und Saatgut.

Laut einer Studie des honduranischen Nationalen Verbandes zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft (Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica/ ANAFAE) übertreffen die Ernten eines agroökologischen Landwirtschaftsbetriebes in Honduras bei weitem die der konventionellen Betriebe sowohl hinsichtlich der Menge als auch der Vielfalt. Mindestens 80 Prozent des wöchentlichen Lebensmittelbedarfs einer Familie im ländlichen oder semiurbanen Raum werden in solchen Produktionseinheiten erzeugt. Beachtung verdienen auch die agrarökologischen Vertriebs- und Vermarktungswege in Brasilien, zu denen Rede Ecovida, Povos da Mata, Orgânicos Sul de Minas und andere Organisationen gehören. Über sie werden wöchentlich 166 Tonnen Lebensmittel verkauft. Insgesamt 560 Produkte werden auf 260 Märkten vertrieben.

Eine agrarökologische Produktion trägt in Folge auch zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei. In Lateinamerika bewahren und kultivieren ländliche Erzeuger*innen mehr als 1.100 Gemüse- und mindestens 1.250 Obstsorten.

Der Kampf um Ernährungssouveränität in Lateinamerika wird hauptsächlich von zivilgesellschaftlichen Organisationen und lokalen Netzwerken geführt. Zu den zahlreichen Organisationen, die dieses Ziel verfolgen, gehört die Gruppe Tierra Libre, die im Jahr 2005 in Fusagasugá in Kolumbien gegründet wurde und die sich aus landwirtschaftlichen Erzeuger*innen, Umweltschützer*innen und Agrarwissenschaftler*innen und anderen Disziplinen zusammensetzt. Ihr Ziel ist es, die kleinbäuerliche Bewegung zu stärken, Landrechte zu verteidigen und Gemeingüter zu schützen. Sie wollen die kleinbäuerliche Wirtschaft in Kolumbien stärken, wo 2,7 Millionen Menschen unter chronischem Hunger leiden und gleichzeitig 9,76 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr – 34 Prozent der Gesamtproduktion - verschwendet werden.

Wie wird der Boden genutzt?

Zur Lebensmittelverschwendung kommt hinzu, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche für den Anbau von Lebensmitteln [gegenüber der Nutzfläche für Tierfutter, Anmerk. d.R.] in Lateinamerika graduell abnimmt. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ CEPAL) hat sich in Argentinien und Brasilien zwischen 1990 und 2000 die Fläche für Soja-Monokulturen, die vor allem als Viehfutter verwendet werden, verdreifacht. Im Fall Brasiliens betrug die Zunahme der Sojaanbaufläche zwischen 1989 und 2020 nach Angaben der Nationalen Versorgungsgesellschaft (Companhia Nacional de Abastecimento/ CONAB) rund 221 Prozent, außerdem wurde die Produktion pro Hektar intensiviert und stieg im gleichen Zeitraum um 501,6 Prozent an. Die im Jahr 2022 veröffentlichte zweite nationale Erhebung über Ernährungsunsicherheit im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ergab, dass 22 Prozent der (Klein)Bäuer*innen und ländlichen Erzeuger*innen von gravierender Ernährungsunsicherheit betroffen waren. Dies war nach den Arbeitslosen die am stärksten von Hunger betroffene Gruppe. In Uruguay hingegen könnten 8,4 Millionen Menschen mehr ernährt werden, wenn die für Sojamonokulturen genutzten Flächen wieder von (Klein)Bäuer*innen bewirtschaftet würden.

Es reicht nicht aus, nur die Produktionstechniken zu verfeinern, um das Recht auf Nahrung zu garantieren. Vielmehr dürfen Lebensmittel nicht länger als Ware betrachtet werden. Das bedeutet: Das Recht auf Nahrung und nicht die Logik des Geldes muss im Mittelpunkt unserer Ernährungssysteme stehen.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Barbara Leß-Correia Mesquita

Redaktion: Lateinamerika-Referat und Lena Luig

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Portugiesisch im Agrarökologie-Dossier des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro.

Autor*innenkollektiv des lateinamerikanischen Agrarökologie Dossiers

Mitarbeiter*innen der Heinrich-Böll-Stiftung: Ingrid Hausinger (Büro San Salvador, Zentralamerika), Marcelo Montenegro (Büro Rio de Janeiro), Emilia Jomalinis, Joana Simoni, Maureen Santos (zuvor Büro Rio de Janeiro), Dolores Rojas und Jenny Zapata (Büro Mexiko-Stadt); Natalia Orduz Salinas (zuvor Büro Bogotá), Gloria Lilo (zuvor Büro Santiago de Chile), Pablo Arístide (Büro Buenos Aires)

Wissenschaftliche Mitarbeit: Rodica Weitzman, Marcus Vinicius Branco de Assis Vaz, Dulce Espinosa und Luis Bracamontes, Julián Ariza, Irene Mamani Velazco, Henry Picado Cerdas, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Gastautor*innen: Giuseppe Bandeira, Júlia Dolce, Nemo Augusto Moés Côrtes

Quellen und weiterführende Literatur auf Spanisch bzw. Portugiesisch:

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutricion en el mundo 2021. Transformacion de los sistemas alimentarios em aras de la seguridad alimentaria, una nutricion mejorada y dietas asequibles y saludables para todos.

Amigos de la Tierra Internacional, Transnational Institute y Crocevia (2020). “Agroecología chatarra”: La captura corporativa de la agroecología para una transición ecológica parcial y sin justicia social.

ONU (2013). Declaracion sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

ETC Group (2017). Quien nos alimentara?. La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial?

IBS Soluciones Verdes (2013). Estudio sobre el entorno nacional de la agricultura organica em Costa Rica [p. 24].

Michael Fakhri (2021). El derecho a la alimentacion. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentacion. ONU.

Jose Luis Espinoza et al. (2013). Fincas agroecologicas en el bosque seco de Honduras. ANAFAE.

Naya Morelli de Souza et al. (2020). “Circuitos de Circulação e Comercialização entre Redes de Agroecologia”. VII Congreso Latinoamericano de Agroecologia.

CELIA (2021). Latinoamericana. Boletin Cientifico n.° 5. Documentando la evidencia en Agroecologia: Una perspectiva

Pamela Caro (2010). “Soberania Alimentaria: aproximaciones a un debate sobre alternativas de desarrollo y derechos de las mujeres”. Prensa Rural.

Departamento Nacional de Planeación Colombia (2016). Perdida y desperdício de alimentos en Colombia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica Colombia (2021). Encuesta Pulso Social.

Embrapa (2020). Soja em números.

CONAB (2021). Serie Historica dos Graos. Portal de Informacoes Agropecuarias.

Mais Soja (2020). “Producao de soja brasileira aumentou mais de 500% em 30 anos”.

Alberto Gomez Perazzoli (2019). “Uruguay: pais productor de alimentos para un sistema alimentario disfuncional”. Agrociencia Uruguay vol. 23, n.° 1 [pp. 1-9].

Carta politica del IV Encuentro Nacional de Agroecologia

Raquel Torres (2023). A Agroecologia pode alimentar o mundo?. O joio e o trigo; De Olho Nos Ruralistas. 2023.

Marcos Hermanson (2023). Fome atinge 22% dos produtores rurais e agricultores familiares. O joio e o trigo.