Landbesitz ist in Lateinamerika extrem konzentriert. Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen setzen sich für einen gerechteren Zugang zu Land ein, sodass Ökosysteme - insbesondere Wasser und biologische Vielfalt – besser geschützt sind.

In Lateinamerika ist der Zugang zu und der Besitz von Land historisch bedingt sehr ungleich. Zivilgesellschaftliche Organisationen und breite soziale Bewegungen setzen sich für einen gerechteren Zugang zu Land ein, der die Ökosysteme einschließlich der Wasserressourcen sowie die biologische Vielfalt und einheimisches Saatgut schützt. Auch kulturelles und immaterielles Wissen sollen geschützt werden. Der agrarökologische Ansatz verbindet all diese Aspekte. Gleichzeitig werden Aktivist*innen, die sich für Land- und Umweltrechte einsetzen, bedroht.

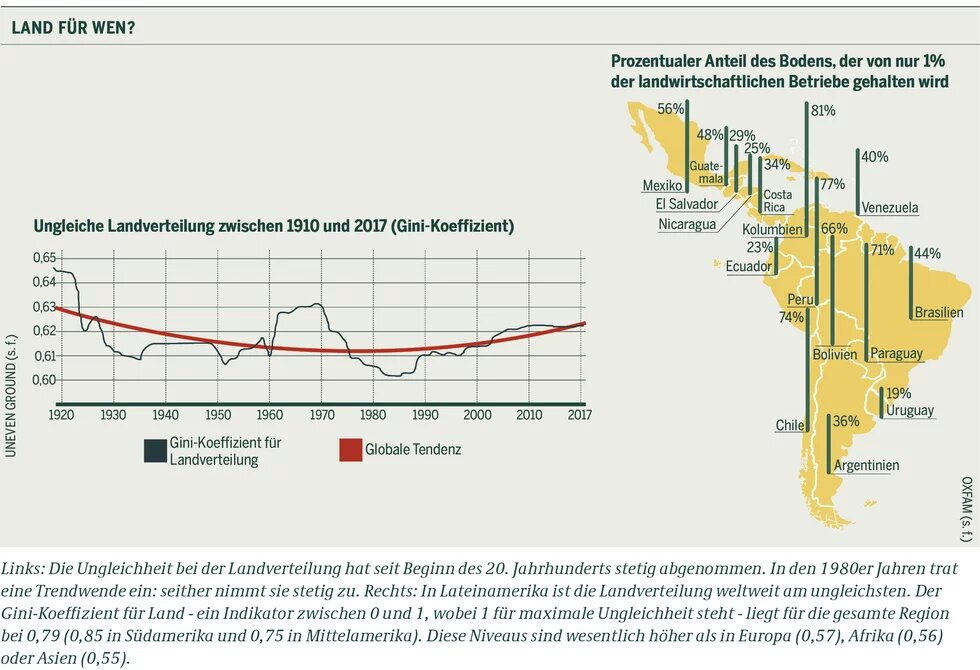

In ganz Lateinamerika ist der Landbesitz für große Bergbauprojekte, Monokulturen und Staudämme sowie für den Drogenanbau und -handel extrem konzentriert. Mehr als die Hälfte des Ackerlandes ist in den Händen von Großgrundbesitzer*innen, es wird u.a. Zuckerrohr und Soja in Monokulturen angebaut (siehe weiterführende Literatur - Studie von Oxfam). Kleinbäuerliche Betriebe bewirtschaften lediglich 13% der verfügbaren Anbauflächen, oft befinden sie sich in abgelegenen und weniger fruchtbaren Gebieten. Dies hängt mit der Kolonialgeschichte Lateinamerikas und der dadurch früh etablierten Plantagenwirtschaft zusammen: das System wurde über die Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten und trat im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in eine neue, neokoloniale Phase ein. In dieser Phase eigneten sich multinationale Konzerne Großgrundbesitz mit Methoden des Finanzmarktkapitalismus an.

Angaben der Weltbank zufolge dominierten 2007 in Bolivien kleinbäuerliche Betriebe: Von insgesamt 660.000 landwirtschaftlichen Betrieben wurden 87% als kleinbäuerliche Betriebe erfasst. Diese Betriebe bewirtschafteten jedoch nur 14% der verfügbaren Ackerfläche, d.h. die Agrarstruktur war sehr ungleich verteilt. Insgesamt wurden 85.800 Betriebe mit Großgrundbesitz erfasst, darunter die Flächen mit den fruchtbarsten Böden des Landes.

In Argentinien, Uruguay und Brasilien wurde im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts so viel Land für Soja-Monokulturen verkauft, dass der Konzern Syngenta diese Gebiete „Vereinigte Soja-Republik“ nannte. In Brasilien wurden 2017 folgende Statistiken veröffentlicht: von den fünf Millionen landwirtschaftlichen Betrieben verfügen 51.000 (etwas mehr als 1% der Betriebe) über 47,6% des Bodens. Auf (Klein)Bäuer*innen, die weniger als 10 Hektar Land besitzen, entfallen nur 2,3% der Gesamtfläche. Diese enorme Landkonzentration hat ihren Ursprung in der Privatisierung und Kommerzialisierung von Land und steht in direktem Widerspruch zu den Vorstellungen der indigenen Völker, der Quilombolas (Nachfahren der entflohenen Sklaven) und der (Klein)Bäuer*innen. Für sie ist das Land mehr als eine Ware: es sichert die Artenvielfalt, den Lebensunterhalt sowie die Existenz verschiedener Kulturen und Lebensweisen.

Die Bedeutung von Landbesitz und -zugang hat sich im letzten Jahrhundert verändert: die Forderung nach einer Agrarreform im 20. Jahrhundert war überwiegend auf die hohe Konzentration des Landbesitzes fokussiert. Heute fordern Gemeinschaften und Organisationen eine umfassende feministische und agrarökologische Transformation. Diese soll die landlosen Landarbeiter*innen und die in die urbanen Armutsviertel verdrängten (Klein)Bäuer* innen stärken und ihnen beispielsweise die Rückkehr aufs Land ermöglichen. In der „Erklärung der Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“ der Vereinten Nationen heißt es, dass (Klein)Bäuer*in jede Person ist, „die eine landwirtschaftliche Kleinproduktion betreibt oder betreiben will und die in besonderem Maße vom Boden abhängig und mit ihm verbunden ist.“

Hoffnungsvolle Beispiele aus der Region

In Lateinamerika gibt es viele Organisationen, die sich für den Schutz der Flüsse, der Savannen, der Meere und der Luft einsetzen. Sie demonstrieren gegen Bergbautätigkeiten und die damit verbundene Bedrohung ihrer Rechte und Lebensweisen. Es werden Besetzungen und Kampagnen organisiert, Klagen angestrengt sowie regionale und globale Solidaritätsnetzwerke aufgebaut. Eine dieser Organisationen ist das Movimiento Ríos Vivos, eine Bewegung in Kolumbien, die als Protest dreier Menschen gegen die Zerstörung der Schlucht des Cauca-Flusses begann. Heute ist Ríos Vivos ein großes Netzwerk aus Frauenorganisationen, Goldschürfer*innen, Fischer*innen, Viehzüchter*innen und (Klein)Bäuer*innen. Sie wehren sich gegen den Bau und die Folgen des Wasserkraftprojektes der Ituango-Talsperre.

Zahlreiche indigene Völker wurden in Ecuador und Bolivien anerkannt: Menschen der indigenen und kleinbäuerlichen Gebiete (Territorio Indígena Originario Campesino/ TIOC) und der indigenen Bezirksgebiete (Circunscripciones Territoriales Indígenas /CTIs) erlangten durch die Anerkennung Autonomie und können somit ihre Gebiete erhalten und das Wissen ihrer Vorfahren weitergeben. Die Zapatistas, eine indigene politische Bewegung in Mexiko, haben mit ihren autonomen Gemeinden zahlreiche Kämpfe und Organisationsformen für das Recht auf indigene Selbstbestimmung in ganz Lateinamerika beflügelt.

Diese Formen des Widerstandes sind Teil der Geschichte Lateinamerikas. Sie spiegeln sich im agrarökologischen Ansatz wider, der auch auf indigenen, kleinbäuerlichen oder afrolateinamerikanischen Formen der territorialen Verwaltung basiert. In der Region Lateinamerika existieren agrarökologisch bewirtschaftete Gebiete oder andere Formen der Landnutzung, die sich vom extraktiven Modell unterscheiden. In Kolumbien beispielsweise umfassen die kleinbäuerlichen Zonen (Zonas de Reserva Campesina) 287.269 Hektar [Anmerk. d. Red., eine Fläche größer als das Saarland]. Viele dieser Gemeinschaften liegen in bergigen Gebieten und werden agrarökologisch bewirtschaftet.

In Brasilien fordert die Bewegung der landlosen Landarbeiter*innen (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/ MST), in der rund 350.000 Familien zusammengeschlossen sind, ein Ende des Großgrundbesitzes und die Umwandlung der Latifundien in Familien- und (Klein)Bäuer*innen-Betriebe mit agrarökologischer Produktion. Die Bewegung gilt u.a. als die größte Erzeugerin von agrarökologisch produziertem Reis in Lateinamerika. In Mexiko sticht die agrarökologische Gemeinde El Limón in Jalisco hervor: sie wurde 2019 von (Klein)Bäuer*innen der Siedlung La Ciénega gegründet. Die Gemeinde verbindet die pestizidfreie Produktion mit Ernährungssouveränität und dem Erhalt von Ökosystemen. Dies spiegelt sich z.B. darin wider, dass in der Gemeinde wenig entwaldet wird und die Wälder wieder wachsen.

Widerstand, der Gegenwind erfährt

Nach jahrelangen Kämpfen entstanden vielerorts agrarökologisch bewirtschaftete Gebiete. Diese sind aber realen Bedrohungen ausgesetzt, es gilt sie weiter abzusichern. Ein Beispiel sind die Angriffe des kolumbianischen Staates und der Paramilitärs, denen die (Klein)Bäuer*innenbewegung Cajibío im Verwaltungsbezirk Cauca in Kolumbien ausgesetzt ist: Die wichtigsten Straßen des Landes werden regelmäßig von diesen Akteuren blockiert, die (Klein)Bäuer*innen können in Folge nicht wie notwendig Lebensmittel in die Städte transportieren.

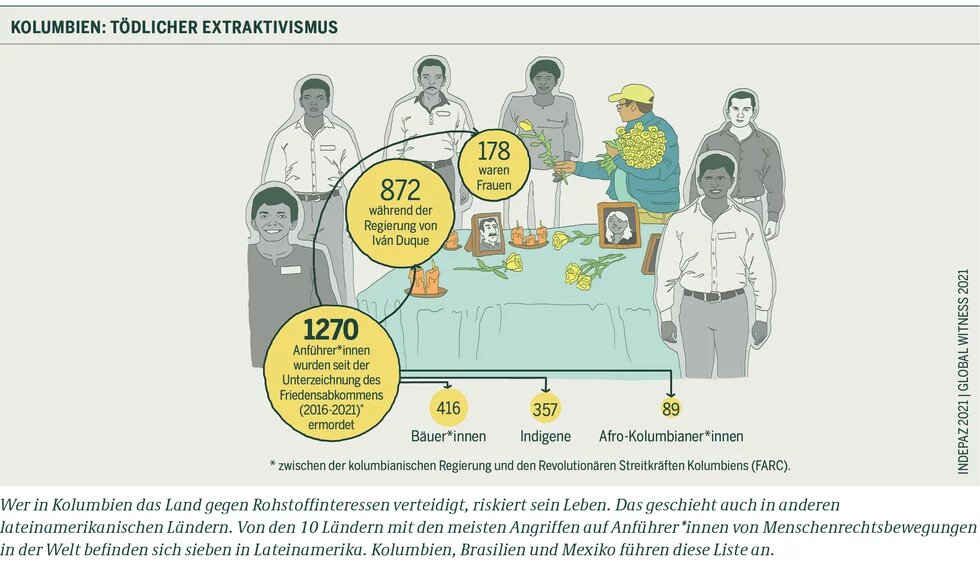

Dem kleinbäuerlichen Widerstand und den Land- und Umweltaktivist*innen wird überall in der Region mit Angriffen, Morden oder Verschwindenlassen geantwortet. Diese Fälle werden selten aufgeklärt. Im Jahr 2022 verloren weltweit 177 Menschen ihr Leben bei der Verteidigung ihres Landes und der Umwelt, davon allein mehr als 70% nur in Kolumbien, Mexiko und Brasilien (siehe Global Witness Report). 88% der weltweiten Morde an Umweltaktivist*innen wurden 2022 in Lateinamerika begangen. Bezogen auf die 1.335 Morde des letzten Jahrzehnts waren es 70%. Auch staatliche Institutionen begegnen dem Kampf um Landrechte mit Repression und Restriktionen: in Paraguay wurde im September 2021 ein Gesetz zur Kriminalisierung des Kampfes um Land verabschiedet. Das sollte ein Alarmsignal für die sozialen Bewegungen und ihre Unterstützer*innen in der gesamten Region sein.

Übersetzung aus dem Portugiesischen: Barbara Leß-Correia Mesquita

Redaktion: Lateinamerika-Referat und Lena Luig

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Portugiesisch und Spanisch.

Autor*innenkollektiv des lateinamerikanischen Agrarökologie Dossiers

Mitarbeiter*innen der Heinrich-Böll-Stiftung: Ingrid Hausinger (Büro San Salvador, Zentralamerika), Marcelo Montenegro (Büro Rio de Janeiro), Emilia Jomalinis, Joana Simoni, Maureen Santos (zuvor Büro Rio de Janeiro), Dolores Rojas und Jenny Zapata (Büro Mexiko-Stadt); Natalia Orduz Salinas (zuvor Büro Bogotá), Gloria Lilo (zuvor Büro Santiago de Chile), Pablo Arístide (Büro Buenos Aires)

Wissenschaftliche Mitarbeit: Rodica Weitzman, Marcus Vinicius Branco de Assis Vaz, Dulce Espinosa und Luis Bracamontes, Julián Ariza, Irene Mamani Velazco, Henry Picado Cerdas, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila

Gastautor*innen: Giuseppe Bandeira, Júlia Dolce, Nemo Augusto Moés Côrtes

Quellen und weiterführende Literatur auf Spanisch bzw. Portugiesisch:

Arantxa Guerena (2016). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en America Latina. Oxfam

Grain (2013). “La Republica Unida de la Soja recargada”

Indepaz (2021). “5 anos del Acuerdo de Paz – Balance en cifras de la violência en los territorios”

Arantxa Guerena (s. f.). Radiografia de la desigualdad. Lo que nos dice el ultimo censo agropecuario sobre la distribucion de la tierra en Colombia. Oxfam

Movimiento Rios Vivos de Colombia

Indepaz (2021). “Lideres ambientales asesinados”

Luiz Zarref (2018). “Agroecologia e o MST”. Movimento Sem Terra

UTT (2020). “Las Colonias Agroecologicas: una propuesta que crece en todo el pais”

Asociacion Minga (2015). “Movimiento Campesino de Cajibio, MCC”