In vielen Ländern stoßen Kohlekonzerne die meisten Treibhausgase aus – und verbrauchen auch mit am meisten Wasser. Durch den Import von Steinkohle trägt Deutschland auch zu Wasserknappheit in anderen Ländern bei.

Auswirkungen von Kohlekraftwerken

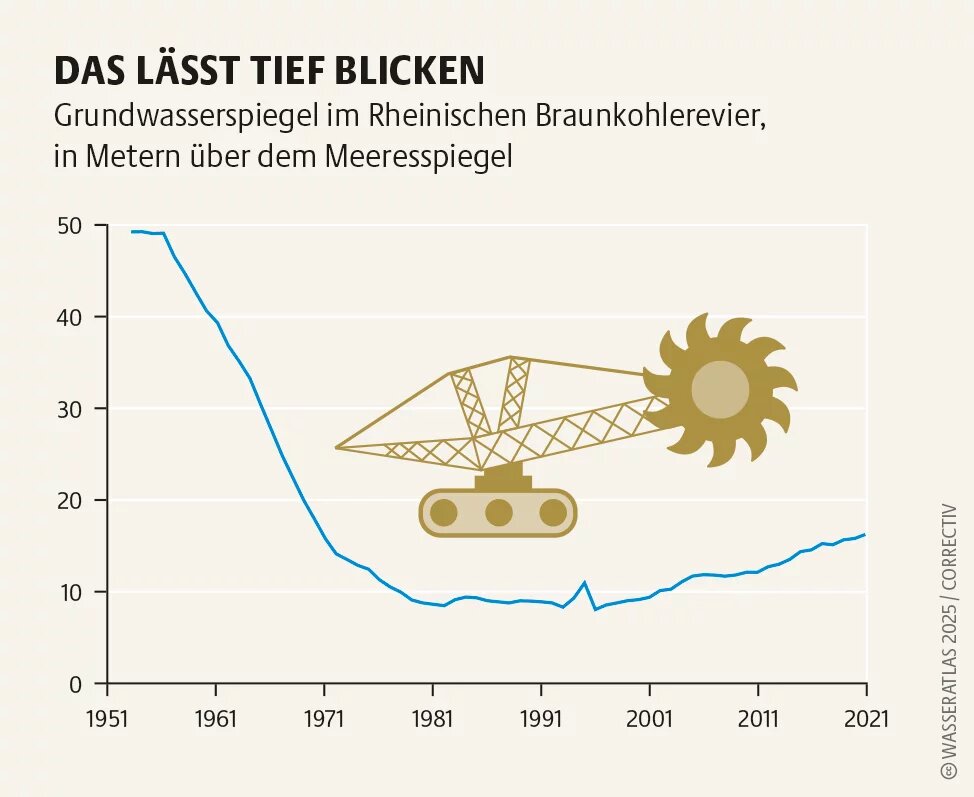

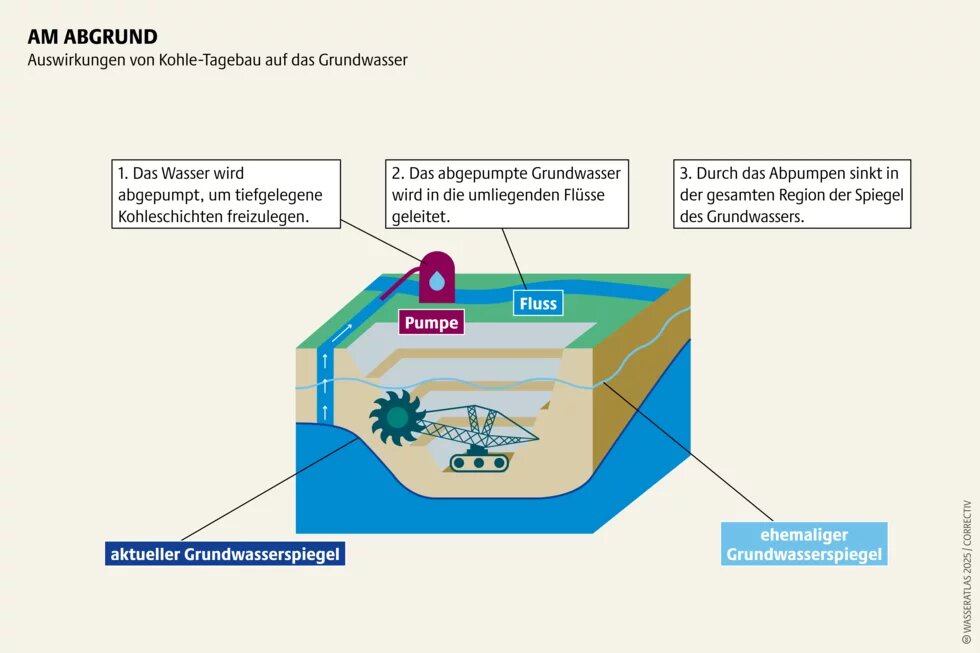

Der Abbau von Kohle ist ein gravierender Eingriff in den regionalen Wasserhaushalt. Große Mengen an Grundwasser müssen abgepumpt werden, um jene tieferliegenden Erdschichten freizulegen, in denen sich Kohle befindet. Für die Stromerzeugung mit Kohle werden außerdem große Mengen Kühlwasser benötigt. Ein 500-Megawatt-Kohlekraftwerk mit Durchlaufkühlung verbraucht so viel Wasser, dass man damit alle 3 Minuten ein olympisches Schwimmbecken auffüllen könnte. In Deutschland wird Braunkohle in Tagebauen in der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier sowie im Rheinischen Revier gewonnen. Allein in der Lausitz werden in jedem der drei noch aktiven Tagebaue zwischen 50 und 130 Millionen Kubikmeter Grundwasser im Jahr abgepumpt. Das beeinflusst über Jahre hinweg, wie viel Grundwasser verfügbar ist – auf 6 Milliarden Kubikmeter wird das bergbaubedingte Grundwasserdefizit in der Lausitz geschätzt. Das ist mehr, als die öffentlichen Wasserversorger in Deutschland pro Jahr fördern.

Rekultivierung und Wasserqualität

Das abgepumpte Wasser in der Lausitz wird vor allem in die Spree eingeleitet, was einen künstlich erhöhten Wasserstand flussabwärts im Spreewald und bis nach Berlin zur Folge hat. Im Wasser lagert sich Eisenocker aus den Tagebauen ab, das die Wasserqualität beeinträchtigt sowie Schwefelsäure, die für Mensch und Umwelt gefährlich ist.Außerdem belasten erhöhte Sulfatwerte in Städten wie Frankfurt (Oder) und Berlin das Trinkwasser, das im Fall von Berlin zu rund 60 Prozent aus Uferfiltrat von Spree und Havel gewonnen wird. In hohen Dosen kann Sulfat zu Durchfall und Erbrechen führen, vor allem bei Kleinkindern und Säuglingen.

Weil nach der nötigen Stilllegung der Tagebaue kein Grundwasser mehr in die Spree abgepumpt wird, führt sie dann Prognosen zufolge an einigen Stellen drei Viertel weniger Wasser. Wird der Wasserbedarf nicht reduziert, drohen vor allem in trockenen Jahren Engpässe bei der Trinkwasserversorgung der Region Berlin. Die Wasserknappheit wird durch die Klimakrise verstärkt, zu der Kohlekonzerne erheblich beitragen – und durch den Verlust jenes Wassers, mit dem Kohlekonzerne ihre Tagebaue nach der Stilllegung fluten wollen. Denn: Ist der Tagebau stillgelegt, muss die Fläche rekultiviert werden. Dabei wird das durch die Entnahme der Kohle entstandene Massendefizit oft mit Wasser aufgefüllt. Dadurch entstehen künstliche Seen. Damit deren Wasserqualität gut ist, reicht es nicht, lediglich die Pumpen abzustellen und das Grundwasser wieder ansteigen zu lassen. Zusätzlich muss Oberflächenwasser aus nahegelegenen Flüssen wie der Spree eingeleitet werden. Umweltschutzorganisationen fordern daher, Kohlekonzerne stärker in die finanzielle Verantwortung dafür zu nehmen.

Globale Auswirkungen des Kohleimports

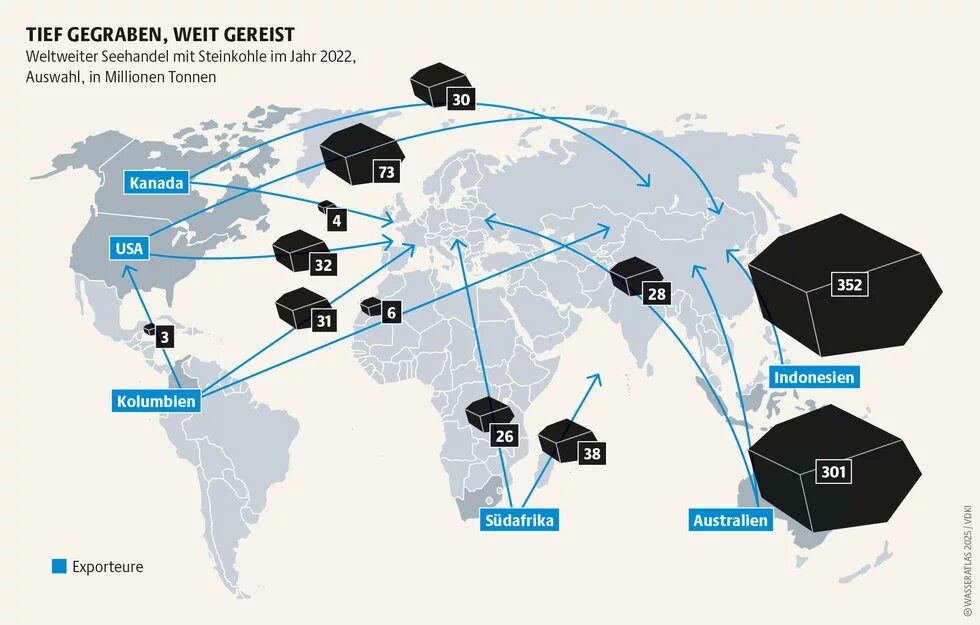

Viele der Bergbaufolgen sind sogenannte Ewigkeitslasten, die über viele Generationen hinweg anfallen. Für sie müssen stets ausreichend finanzielle Mittel bereitgehalten werden. Gemäß dem Verursacherprinzip sind die Bergbaubetreiber verpflichtet, Rückstellungen zu bilden – dabei werden jedoch nicht alle Folgekosten eingepreist. Insbesondere bei Langzeitfolgen wie Gewässerbelastungen oder unerwarteten Schäden durch Grundwasseranstieg sind Lasten und Kosten bisher kaum untersucht und beziffert. Außerdem ist nicht gesichert, dass Gelder beispielsweise im Falle einer Insolvenz des Unternehmens weiterhin verfügbar sind. Deutschland nutzt bei der Energieerzeugung neben der heimischen Braunkohle auch importierte Steinkohle. Sie stammt unter anderem aus den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und Polen. Und aus Kolumbien: Zwischen 2012 und 2022 förderte das Land rund 84 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr. Für den Bergbau werden im Norden Kolumbiens zahlreiche Flüsse umgeleitet und Dämme errichtet. In Bergbauregionen wie der Halbwüste La Guajira trägt die Wasserknappheit entscheidend zur hohen Kindersterblichkeitsrate bei. Deutschland importiert aus Kolumbien jedes Jahr rund 5 Millionen Tonnen Steinkohle – und ist damit für den dortigen Verbrauch von jährlich mindestens 5,5 Millionen Kubikmetern Wasser verantwortlich. Das ist mehr als zweimal so viel, wie in den Chiemsee passen.

Kohleausstieg für Klima und Wasser

Um globale Wasserressourcen und das Klima zu schützen, braucht es einen konsequenten Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle. Deutschland hat seinen Kohleausstieg bis spätestens 2038 geplant, jedoch ist für den Klima- und Wasserschutz ein vorgezogener bundesweiter Kohleausstieg bis 2030 dringend geboten. Außerdem muss die Politik verhindern, dass sich Konzerne vor den Folgekosten drücken und sich der Verantwortung für die Ewigkeitslasten entziehen.